簡介

中國科學院南京地質古生物研究所

中國科學院南京地質古生物研究所位於中國內蒙古賀蘭山西北角的一座遠古森林遺址。保存面積大約20平方公里,生長時間為3億年前。2012年2月中國科學院南京地質古生物研究所王軍博士宣布成功復原了這座遠古森林的三維圖,實際復原面積1000多平方米。由於植物標本保存條件的限制,此前人們所看到的地球歷史上的遠古森林的復原圖均為“概念性復原”,都存在著巨大的時間和空間誤差,此次實際復原1000多平方米麵積的遠古森林在世界上是第一次。

特點

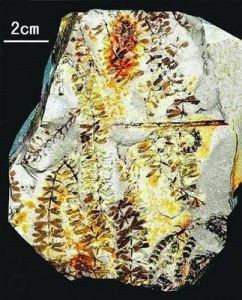

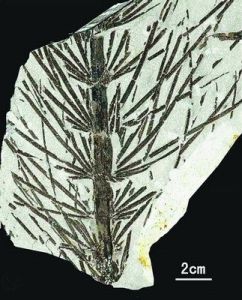

植物龐貝城中的星葉標本

植物龐貝城中的星葉標本這片古森林遺址由王軍課題組和美國賓夕法尼亞大學合作者HermannPfefferkorn教授在內蒙古烏達煤田發現,由於它被火山噴發所埋藏,完整地保存了森林的群落結構。可鑑定其植物類群組成、樹木的密度分布、森林的分層結構等等。這與義大利“龐貝城”的保存原理相同,因此被稱為“植物龐貝城”。

經過十多年的研究,科學家對1000多平方米麵積的森林面貌進行了三維重建,發現其植被由石松類、有節類、瓢葉類、蕨類、原始松柏類、蘇鐵類等六大植物類群組成。按照達爾文的進化論,更高等的生物總會比低等生物更能適應環境的變化。但是在“植物龐貝城”中,卻有了一個顛覆性的發現,那就是在有些地區,高等的裸子植物居然被低等的孢子植物趕盡殺絕。此外還有一個令科學家驚奇的發現,這裡存在一種已經滅絕的孢子植物——瓢葉類擬齒葉的完整樹冠標本。

意義

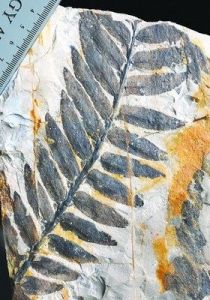

植物龐貝城中的瓢葉類擬齒葉化石

植物龐貝城中的瓢葉類擬齒葉化石對“植物龐貝城”的研究說明了複雜性瓢葉類植物能夠在局部區域占據統治地位,並讓科學家了解到高層植被科達與封印木是不能在同一生態環境下共同生存的。此次發現肯定了華夏植物群(今中國及東亞)、歐美植物群(今北美和歐洲)的植被無論從植物類群上還是生態習性上都存在顯著差異。此植物群生長時所處的氣候背景是地球由冰室向溫室過渡,因此這項研究對探測現代植被隨氣候變換而變化的趨勢具有重要參考價值。