核心-邊緣論

正文

是解釋區域空間演變模式的理論。由美國地理學家J.弗里德曼於1966年提出。弗里德曼根據對拉丁美洲國家的區域發展演變特徵的研究,以及K.G.米達爾和A.O.希施曼等人有關核心-邊緣模式的著作,試圖闡明一個區域如何由互不關聯、孤立發展,變成發展不平衡,又由極不平衡發展,變為相互關聯的平衡發展的區域系統(見增長極)。弗里德曼是從行為角度來論證區域發展模式的。他提出了一系列的假說:①區域經濟是國民經濟的一部分,區域不能孤立存在,與國家其他區域是有關聯的。②區域發展與“出口”經濟(即基本經濟活動)有關係,區域經濟發展依賴於“出口”產品的發展。③區域發展與當地的社會、政治體制有關,與當地收入的分配製度關係很大。④區域領導人的態度對區域發展有很大關係。⑤區域發展大多在城市附近。

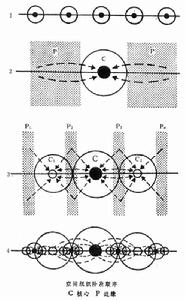

按照核心-邊緣理論的表述,區域經濟發展在空間上的表現一般經歷以下 4個階段(見圖):

核心-邊緣論

核心-邊緣論②工業化初期階段。隨著社會分工的深化、生產的發展、商品交換日益頻繁,位置優越、資源豐富或交通方便的地點發展成為核心,也就是城市。相對於這箇中心來說,其他地區就是它的邊緣。邊緣的資源、人力、資金等向核心流動,核心不斷向邊緣擴展,也就是城市化的過程。核心與邊緣發展不平衡。

③工業化成熟階段。核心發展很快,核心與邊緣之間存在不平衡的關係,並存在4個矛盾:一是權利分配問題,核心區域是決定國家經濟、政治的權力區域,絕大多數的決策都是由核心區域制定,以後才下達到邊緣;二是資金流動,多數資金都流向核心;三是技術創新,幾乎所有的大學、科學技術研究機關都集中於核心,所以創新都是由核心流向邊緣;四是人口流動,勞動力等人口流動,一般都是由邊緣流向核心,極少由核心流向邊緣。因此,核心對邊緣起著支配和控制的作用。核心的發展並不一定對邊緣有好處。由於核心的效益以及邊緣與核心之間的矛盾越來越緊張,結果將造成邊緣地區內新的規模較小的核心的出現,把原來的邊緣分開,邊緣地區便逐漸併入一個或幾個核心地區之中。

④大量消費階段。邊緣地區產生的次中心逐步發展,終於發展到與原來的中心相似的規模,達到相互平衡。整個區域變成一個功能上相互依賴的城市體系,開始有關聯的平衡發展。

弗里德曼認為,任何區域都是由一個或若干個核心區域和邊緣區域組成。核心地區是由一個城市或城市集群及其周圍地區所組成。邊緣的界限由核心與外圍的關係來確定。國家應該把高技術產品的生產和從事科學研究的機構設定在核心地區,而把低工資的勞動秘集型的生產設定在邊緣地區。然而,核心-邊緣理論與所有空間極化理論一樣,對“核心”和“邊緣”都沒有確切定義。

核心-邊緣論成為增長中心理論的一個組成部分。它是對常規的空間結構作靜態的抽象描述。對於影響核心-邊緣關係的因素,也只考慮國內的因素,而沒有考慮國際因素。實際上,每一個國家與其他國家有非常密切的政治、經濟關係。核心區與邊緣區的關係也受到國際因素的影響。