古城概況

東昌古城即聊城古城,統稱為山東聊城古城。東昌古城坐落在聊城市區內東昌湖中間,北宋時期的城垣。城呈正方形,總面積約100萬平方米。城牆始建於宋熙寧三年(1070),初為土城。明洪武五年(1372),

.

.東昌平山衛指揮僉事陳鏞改築為磚城。城牆周長3.5千米,高11.7米,頂寬6.7米,基厚11.7米。內牆用三合土夯築,外牆用磚石砌壘。城設4門,上築門樓,外設瓮城。南、東、西瓮城為扭頭門,南門東向似鳳頭,東、西門南向似鳳翅,北門北向似鳳尾,故名“鳳凰城”。四城門樓皆重檐歇山,四角飛翹,東曰“春熙”,西曰“清遠”,南曰“正德”,北曰“宣武”。

明萬曆七年(1579),城牆上又建垛口2700餘個、敵樓27座;4城門樓更名,東曰“寅賓”,西曰“納日”,南曰“南熏”,北曰“鎖鑰”。各個城門均有水門、吊橋。城東北角、西北角原有“望岳”“綠雲”2樓。城高大堅固,易守難攻,大有高屋建瓴、睥睨四鄰之勢,又有“能陷不失的鳳凰城”之說。

歷史淵源

給東昌古城留下了繁多的文化藝術和生活氣息。民間剪紙、東昌葫蘆、木版年畫等民間藝術,還有古城的狀元街、考院街、十縣胡同、火神廟街、關帝廟街等傳統風貌街……提起這些文化見證,古城老居民津津樂道。

光岳樓KwongYueHouse

聊城光岳樓位於古城中央,建於明洪武七年(1374年),其通高33米,合九丈九尺,是極陽之數,合於聊城光岳樓

易理;分五層而建,暗對河洛之數。光岳樓是歷史文化名城聊城的標誌性建築,也是目前中國現存的最高大、最古老的古樓閣之一,是全國重點文物保護單位。聊城光岳樓由當時的東昌衛守御指揮僉事陳鏞出於“嚴更漏而窺敵望遠”的軍事需要用修城所剩餘的木料修建的,當時,人們稱它為“余木樓”。又因此樓有鼓聲報時的功能,人們也稱之為“鼓樓”。明成化二十二年(1486年),知府楊能在維修該樓時,因地而名,稱之為“東昌樓”。明弘治九年(1496年),吏部考功員外郎李贊過東昌,訪太守金天錫先生,共登此樓,對該樓讚嘆不已,“因嘆斯樓,天下所無,雖黃鶴、岳陽亦當望拜。及今百年矣,尚寞落無名稱,不亦屈乎。因與天錫評命之曰‘光岳樓’,取其近魯有光於岱嶽也”。此後,歷代重修碑記中,一直沿用“光岳樓”的名稱。光岳樓外觀為四重檐歇山十字脊過街式樓閣,從構造上可分為墩台和主樓兩大部分。墩台為磚石砌成的正四稜台,底邊長34.43米,與光岳樓的總高度相近,垂直高度9.38米。台的東、西、南、北四面中部,各設有一半券拱門,券至台中心處成十字交叉拱。四個券門上方,各砌有方形門額。南曰:“文明”,北曰:“武定”,東曰:“太平”,西曰:“興禮”。值得注意的是,北門的“武定”帶有濃郁的軍事色彩,應與明朝建國初期對北方蒙古殘存勢力還抱有戒心有關。在南向拱門兩側,又各開一小拱門,形制與中間拱門相似,東側小門門額用青石刻成,上書“鳳城仙闕”,西側刻有“閬苑瀛洲”。“鳳城仙闕”中的“鳳城”,取名於聊城舊有鳳凰落古城的傳說。“仙闕”,這裡指神仙所住之處。讀來意境縹緲,給人以仙山瓊閣的聯想。“閬苑瀛洲”中的“閬苑”,即傳說中的神仙住處。“瀛洲”,指傳說中的仙島。兩額雖不相同,卻都在烘托超然物外的仙境氣氛。西門為假門,只存形式,以求和東門相稱。東門則是登樓的惟一通道。門寬3.14米,拱高1.75米。而實際使用仍顯過大,於是在券內另砌小券,門洞寬僅1.86米。踏門而人,門內為一方室,東設踏跺,升四級至梯台,南壁有一小窗,以供通風采光之用。遊人可借光北轉,信步攀37級而到達平台。平台面積不大,卻可駐足小憩。遊人到此多有停留休息。然後再升15級到達台面。檯面上修一敞軒,以防雨水侵入梯台。其建築年代為清乾隆年間,位置恰在樓東之中軸線上,由於東門為主要大道,增其建築以為標誌。敞軒面闊5間,進深3間,單檐歇山卷棚頂,輕巧明快。在敞軒樓梯口處掛有當代著名書法名家啟功先生所題寫的“共登青雲梯”木刻匾額,字型清秀,筆力遒勁。台面墁磚,繞以女兒牆,東西兩側設有排水道。站在牆邊,舉目四眺:遙瞻東南,岱嶽峰巒,若隱若現;放眼南望,岸堤垂柳,菡萏滿湖;縱目北矚,綠樹掩映,瓦舍叢簇;仰視城外,阡陌縱橫,柳暗花明;回首俯視,東昌湖水宛若錦帶,環抱古城,湖城一色,饒有佳趣。登上樓基,便可見四層主樓築於高台之上,且全為木質結構。方形樓體外繞以圍廊,高約24米。共有金柱192根,斗拱200朵。第一層樓的地面比台面略高,呈正方形,四周砌以條石,面闊進深皆為5間,用內外雙槽柱,外加圍廊,結構清爽明了。牆表面飾紅堊,內側無粉飾,呈露清水磚牆面。樓四面明間均設板門兩扇,古樸典雅。碑廊是由7通立碑、15塊壁碑形成的。除了兩塊壁碑嵌在一樓內壁外,其餘20塊都在一樓檐下或是外壁上。觀其內容,或為修葺勒石,或為詩文,有著極高的歷史、文學和藝術價值。其中,乾隆詩碑是其中的精品。乾隆詩碑一共有兩塊,一通立在東門外北,刻有乾隆於庚子年(1780年)、甲辰年(1784年)、庚戌年(1790年),三次御製詩章共七首。另一塊為壁碑,嵌在南門外東壁上,刻有乾隆丙申(1776年),御製詩作二首。此外,還包括一些重修光岳樓的碑文,是研究光岳樓建築的重要史料。《重修東昌府並光岳樓記》碑立於南門外,為清順治五年(1649年),清代開國狀元,康熙之師傅以漸書丹。此外,還有由聊城進士、戶部主事梁璽撰寫的明成化二十二年(1488年)的《重修東昌樓記》碑;由聊城進士、禮部右侍郎許成名於明嘉靖十三年(1534年)撰寫的《重修光岳樓記》;由時任湖北安襄荊鄖道員、海源閣創建人楊以增撰寫於清道光二十年(1840年)的《重修光岳樓記》碑分別立於東門以及四門外。在一樓的東門額上,還懸有一木質的“泰岱東來作翠屏”橫匾,白地黑字,為清代山東學使施閏章題寫。

一樓門內北面,在明間檐柱與金柱穿插枋上設著魯班神龕。龕內有魯班神像。之所以供奉魯班,一是因為魯班是木匠的祖師,光岳樓主樓為木質結構,意為建造技術高超堪稱魯班神工。魯班龕上,懸掛著“巧奪天工”的木質匾額,白底黑字,為清代最後一個皇帝溥儀之弟溥傑所題。在魯班神龕左右金柱上,還木刻有原聊城縣長孫桐峰撰文,蔣維崧先生重書的楹聯一副:“泰山東峙,黃河西臨,岳色濤聲,憑欄把酒無限好;層台射書,微鄉明志,人傑地靈,登樓懷古有余馨”。

二層樓內有文昌閣,很值得遊人駐足。文昌閣是由板壁圍成的一個長方形室,其中又分為大、小間,周圍金柱。方室南向中間辟門,左右開圓窗。仰視之上為空井,可見四層梁架。此室過去為供“文昌帝君”之用,故名文昌閣。清代乾隆皇帝七下江南,六次東巡,九次過東昌府,五次登光岳樓,並多次住在文昌閣內,曾先後為光岳樓賦詩十三首。因此,文昌閣也叫“乾隆行宮”。現在閣內塑有乾隆像,以示紀念。在文昌閣門額上,懸有中國近代史學家郭沫若先生題寫的“光岳樓”匾額。白底黑字,長1.2米,寬0.5米。在文昌閣門兩側,還有中國著名史學家、書法家豐子愷題寫的藏頭楹聯一副:“光前垂後勞動人民智慧無極;岳峻樓高偉大祖國文物永昌”。“文明景運”匾額懸於文昌閣外北壁上,木質,長重1.5米,高0.6米,白底黑字,為清翰林院庶吉士、國史館協修撰修朱學篤所題。

在二樓的四個檐下,還分別懸掛四方木質長3米,高1.4米的匾額。南面檐下懸有“神光鍾瑛”匾,為清康熙皇帝所題,邊緣裝飾有龍紋、玉璽、藍底金字。北檐下懸有中國著名歷史學家、考古學家郭沫若先生為紀念光岳樓落成600周年於1974年題寫的“光岳樓”匾,白底黑字,氣勢磅礴。東面檐下懸“太平樓閣”匾,為清康熙六十年(1721年)“字壓天下”的聊城籍狀元鄧鍾岳所題。在西檐下,懸有“就日瞻雲”匾。其匾白底黑字,為清代史學家解嵐題。

由二樓西側梯道升16級台階便到達第三層樓面。第三層系暗層,實際它是光岳樓的結構層,橫木穿插,梁枋扣合,縱橫交錯,似龍游蛇行,將自下而上的金柱與檐柱構成一個整體,使之更加牢固和穩定,故三樓也是樓身的主要框架。該層面闊五間。金柱與檐柱之間上端是梁架,與二層貫通,故暗層實僅三間。“不心間”即樓之正中,是空井,四周置欄桿。柱頂設有顯著卷剎。此例均與宋《營造法式》相符。外檐更是拱斗相連,樑柱相交,枋木相穿,結構緊湊而疏密得體。由三層東次間向南登13級台階就到了光岳樓第四層樓。第四層是樓的最高層,面闊進深皆為三間,平面呈正方形。明間有6扇窗,可以憑窗遠眺。明間中間,綴以毛管式欄桿,扶欄通過井口,可一望井底。次間裝冰紋圓窗,構設恰當,運用自然。屋頂為十字頂,頂下正中懸垂蓮柱,以八道斜脊分別置於三架梁及抹角梁之上。登上最高層,扶著四面對窗遠眺,魯西北平原無垠,景色壯觀;近觀,波光粼粼,水天一色。讓人懷古之情,油然而生。

樓脊為歇山十字脊,脊頂正中裝一座高3米、直徑1.5米的透花鐵葫蘆。四個小獅子蹲在十字脊上,那四個大吻就像四條龍,遠遠看去,給人以飛動之感。光岳樓主樓全系木質結構,但能歷經600多年風雨而完好地保存下來,不僅有著很高的科學價值,而且也有很高的藝術價值。

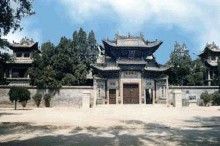

山陝會館

聊城山陝會館在城區的南部,運河西岸,是清代聊城商業繁榮的縮影和見證。會館始建於清乾隆八年 (1743年),是山西、陝西的商人為“祀神明而聯桑梓”集資興建的,從開始到建成共歷時66年,耗銀9.2萬多兩。會館東西長77米,南北寬43米,占地面積3311平方米。整個建築包括山門、過樓、戲樓、夾樓、鐘鼓二樓、南北看樓、關帝大殿、春秋閣等部分,共有亭台樓閣160多間,為全國重點文物保護單位。在全國現存的會館中,聊城山陝會館的建築面積不算很大,但是其精妙絕倫的建築雕刻和繪畫藝術卻是國內罕見。會館按中國傳統宮殿式建築的基本格局排列各組建築,強調中軸線兩側均衡對稱,突出中軸線上建築,通過屋頂的形式、面闊進深的大小、藝術構件雕刻的繁簡等來區分建築的主次級別。沿中軸線由東到西依次為山門、戲樓、鐘鼓樓、南北看樓、碑亭、中獻殿、關帝殿、春秋閣。從山門到春秋閣三個院落逐漸增高,錯落有致,各單體建築互相連線,布局緊湊。山門,又稱三門或牌樓,為四柱三間牌坊式門樓。面闊7米,進深1.7米,高10米。四根柱子的柱礎均為圓雕的獅子,中間兩柱正面陽刻楹聯,字型雄渾,氣魄宏大。

上聯為:本是豪傑作為只此心無愧聖賢洵足配東國夫子;

下聯是:何必仙佛功德惟其氣充塞天地早已成西方聖人。

中間石質門框和門楣石上遍雕蝙蝠圖案。門楣上方中間嵌條石一塊,上刻“山陝會館”四個大字。

南北兩小門的門框和門楣也用整塊青石作成,石上淺雕捲雲紋。門楣上方各嵌一石質方匾,匾上分別楷書“履中”、“蹈和”。次間兩門的兩側為磚築八字形影壁,影壁左書“精中貫日”,右為“大義參天”。

山門外南北兩端,各有一座插旗桿用的正方形石墩。石墩高1.98米,寬0.92米,石墩前後兩面刻有龍鳳,左右兩面刻有荷花牡丹。山門內側有木質圓柱四根。門後兩內柱的上端與壁中兩外柱以構件相連。

走進會館,過了戲台下的一道山門,便見華美的戲樓,戲樓坐東面西,與大殿對峙。戲樓後山牆中央有一條從戲台下穿過通往庭院的甬道,寬2.16米,高12.12米,入口處為磚雕垂花門罩。罩上方有石刻匾額“岑樓凝霞”四字。甬道左右各有一個石刻照壁,左刻丹頂鶴與蒼松,右刻梅花鹿及花草,均高2.08米,寬1.15米。照壁下有精緻的石刻插屏架,上有細膩的磚刻垂花壁罩,上飾琉璃制黃牡丹、綠麒麟和萬年青等。

山門與戲樓之間,有連線二者的遮雨過樓,頂部為單檐硬山式。戲樓為二重檐兩層台樓,結頂正脊為歇山式,又於左右各出歇山,成十翼角,房面覆綠黃兩色琉璃瓦。戲台呈正方形平面,台高2.3米,前台寬9.6米,深5米,後台寬8.6米,深3米。戲台正面開3間台口,檐下有5塊透雕木質額枋,中間為“福祿壽”三星故事,兩邊為飛龍、花卉和人物等。4根檐柱均為石雕楹聯。內聯楷書陽文:宮商翕奏賞心是金榜題名洞房花燭;扮演成文快意在坦道駿馬高帆順風。外聯楷書陰文:結五萬春花奏雅宣和無戾風騷稱傑構;譜大千秋色鏤金錯彩有裨世教即奇觀。

戲台里側,有迎屏將前台與後台隔開。屏上繪有4幅大型花卉,左右木柱上刻有陽文楹聯:響遏行雲,一曲笙簧欣樂利;歌翻白雪,八方舞蹈荷昇平。屏上方懸掛著木刻匾額“雲霞絢采”。戲台的前台兩側為八字形折壁,折壁上各鑲有高1.8米、寬0.5米的石刻工筆圖畫。左為“海市蜃樓”,右為“天台勝景”。戲台藻井彩繪團鶴祥雲,似寓有福比天高之意。其精工細作的復台結構較為罕見。

戲樓的兩側是南北對稱的夾樓,與戲樓連為一體,為二層3間單檐建築。中間一間屋頂高起,下有拱門內外通行。東向門上各有石雕匾額一方,左為“對岳”,右為“望海”。兩側小間的二樓都開有東向園窗。這裡原為戲樓演戲時演員們的化妝室和休息室。至今在其牆上還可以看到從清道光二十五年(1845)到民國八年(1919),山西、山東各地的戲曲班社和教育部的易俗社,各個時期的演員們所寫下的對“戲東”、“班社主”不滿的詩句以及京劇、山西梆子、河北梆子等劇種的120多個傳統劇目,對於研究中國的戲劇史,有著極為重要的價值。

鐘鼓樓鐘樓、鼓樓南北對稱,分列於夾樓外側。均為築於磚石方台之上的單間二層重檐歇山十字脊式建築。二層各有12根檐柱承托著第一層屋檐。一層樓門西向。左為“鐘樓”,二層樓門南向,門楣上有石刻“振聾”橫額一方,兩側石柱上陰刻楹聯一幅:其聲大而遠,厥意深且長。右為“鼓樓”,二層樓門北向。門楣上有石刻“警聵”橫額一方,兩側石柱上陰刻楹聯一幅:當知聽思聰,豈可耳無聞。鍾、鼓樓下各有一小院,院內翠竹茂密,院牆上有一圓形月門通往庭院。庭院東西深23米,南北寬33米,中央有一條平直的石板路,路兩邊各有一株百年古槐,濃蔭如蓋。庭院正面的大殿台階下,有一對高大雄健的石獅,由獅身、須彌座、底座3部分組成,通高3.25米。底座四面雕刻佛教八大法寶,前為劍、杵;左為傘、塔;右為鈴、笆;後為印、鉑,用以驅妖避邪。須彌座上部刻花瓶、鹿、小瓜、石榴,取其平平安安、福祿綿綿、甜甜美美、多子多孫之意。下部前為牡丹、左為荷花、右為梅花、後為菊花,意為四季吉祥。這對石獅,左面腳踩繡球者為雄獅,右面腳踏幼獅者為雌獅。據記載,這對石獅從山西選料精鑿細刻而成,耗銀633兩。南北看樓位於鐘鼓樓的西面,戲樓台前左右兩側,為面闊五間,進深一間的二層外廊式建築,樓長16.5米,深5米,其頂為卷棚式,上覆灰瓦。看樓底層地面為磚鋪地,二層樓板由六根木製樓板梁,上置木地板椽,在木地板上鋪石磚以構成。二層房架為四架梁,上置檁、椽、望板和瓦件。看樓為敞開的廊式建築,可以坐在樓內觀看戲台上的表演。看樓位於庭院南北兩側,各面闊5間,上下2層,樓長16.5米,深5米,房面為灰瓦卷棚頂,為看戲、飲茶、談生意的場所。看樓上首是碑亭,各為3開間,正面敞開,筒瓦歇山頂,飛檐則高出看樓和大殿房面。額枋上下較寬,各繪有日出、龍虎、瓜果和人物圖案。每一碑亭各豎有石碑4幢,壁碑2塊。立碑通高均為6.2米,寬1.2米,碑文內容詳細記載了山陝會館歷年維修建設情況,碑陰還刻有各商號名稱及其捐銀數量。南碑亭西首內壁上,還立有清乾隆所刻地契碑一塊,詳細記述了山陝會館置買園地闊步數目、四至、買價及刻石立碑之因,是研究晉商經營思想的重要文獻。由地契碑西折,過南碑亭西門,便是列支碑牆。鑲嵌有清嘉慶十五年(1810)、道光二十五年(1840)、同治六年(1867)、同治十三年(1874)、光緒二十年(1894)立的“會館功竣歷年進出銀兩開列碑”等5塊列支碑刻。大殿是會館的中心建築,由獻殿和復殿前後組成,檐部有天溝相接。獻殿與復殿又各分為正殿和南北配殿,前後左右共六殿,均面闊3間。正殿房面高於南北配殿。獻殿為卷棚頂,復殿為懸山項。正殿房面覆綠色琉璃瓦,前後房面中央各鑲嵌有菱形狀黃、綠琉璃瓦。南北配殿覆灰筒瓦。

正殿亦稱關帝大殿,殿前有方形石柱四根,石柱下為垂幔琴腿式石雕柱礎。石柱正面刻有歌頌關羽的楹聯,內柱為行楷陽文:偉烈壯古今,浩氣丹心,漢代一時真君子;至誠參天地,英文雄武,晉國千秋大丈夫。

外聯為行楷陰文:非必殺身成仁,問我輩誰全節義;漫說通經致用,笑書生空讀春秋。四根檐柱上方,鑲有3塊木質透雕額枋,中間1塊刻有老子和八仙人物。左邊刻有“神仙傳”故事,右邊刻有“行孝圖”,為中國古代二十四孝中的幾個故事,自左向右依次為:《哭竹生筍》、《扇枕溫衾》、《懷右遺親》、《為母埋兒》、《聞雷泣墓》、《恣蚊飽血》、《臥冰求鯉》。額枋的上方,還繪有6幅《西遊記》故事工筆畫及木雕牡丹花12朵為裝飾。

檐廊正中,懸有木質陽文匾額“大義參天”四字。正殿獻殿內原為擺放供品,聚會議事的處所。殿之梁檁均通體彩繪,雕樑畫棟、金碧輝煌,有人物故事畫18幅。殿內正上方懸“富國裕民”木質匾額。

獻殿後面為過廊,並與南北配殿中獻殿後面的過廊相通。廊西頭山牆上各有角門通往南北跨院,門外側各有石刻橫匾一方,南曰:“南極”,北曰:“北拱”。

過廊後面是復殿,殿中偏後部有一暖閣,閣前供有關聖帝君、關平和周倉3尊雕像。關聖帝君神像高3米,身穿刺繡滾龍袍,鎏金冠旒,威麗端正,儼然帝王形象。復殿後仍有檐廊,廊下有木質圓柱四根,柱下皆以精緻的石雕為柱礎。檐柱上方鑲有3塊木質透雕額枋,中間刻人物、牡丹,南北兩側刻有飛龍、麒麟等。檐廊的迎風板上,兩側還鑲有“道續尼山”和“義秉麟經”匾,進一步體現了關帝廟中所信奉的是地道的儒家正統思想。

南配殿位於正殿的南面,亦稱文昌火神殿,是當年眾商們祭祀文昌火神的處所。設定同正殿相同,即前為獻殿,後為復殿。獻殿前廊,有以石雕的麒麟、大象作柱礎的石雕檐柱四根,其側面分別刻有仙鶴祥雲的花卉圖案,正面刻有楹聯。內柱上刻有陽文楹聯:氣本似珠,看午夜光分奎辟;功原濟水,居離官位按丙丁。外柱上刻有陰文楹聯:位南天以居尊,神焰熒熒臨斗柄;鄰北極而宰化,星精朗朗俯魁垣。

聊城山陝會館

聊城山陝會館檐柱上方鑲有3塊木質額枋,中間一塊刻有首尾相接、神態各異的7隻蘆雁和菊花,兩側的2塊各分別刻有梅花、荷花、瓶、大香爐和茶壺。檐廊的正中懸有木質陽文匾額“風時浪恬”一方。

獻殿後面的復殿內供有文昌神和火神王靈官,殿正門上方懸“天開文運”木質匾額。

北配殿位於正殿的北面,也稱“財神殿”,與文昌火神殿南北對應,是當年眾商們祈禱發財的地方,也分為獻殿和復殿。獻殿的前廊有以石雕的麒麟、大象為柱礎的石雕檐柱四根,柱的側面、背面分別刻有花卉圖案,正面刻有楹聯,內柱上刻有陰文楹聯:德兆阜財,萃萬國物化天寶;行以利涉,慶一時海晏河清。外柱上陽刻楹聯:位津要而掌財源,萬里腰纏畢至;感錢神以成砥柱,千秋寶載無虞。

檐柱上方鑲有3塊木雕額枋,中間一塊刻有6隻飛雁和一座城堡,兩側分別刻有鼎、花瓶、香爐和食盒。檐廊正中懸有木質陽文匾額“功司利濟”一方。

獻殿後面的復殿內供有財神趙公明和水神金龍四大王謝緒神像,殿正門上方懸“萬世永賴”木質匾額。

春秋閣為會館最後面、最高大的殿宇。面闊3間,上下2層,單檐歇山,灰筒瓦頂,斗拱抬梁式結構。閣前廊有四根木質檐柱,前廊額枋均為木刻透雕,雕飾人物和牡丹、金瓜、花卉等。閣左右各附設一座望樓,上下各一間,兩望樓券門上各有扇形匾額一方,南曰“接步”,北曰“登階”。春秋閣過去也是供奉“關帝”的處所。一樓內原有大幅關羽畫像,二樓原有關羽生平故事木雕連環人物群像。目前,二樓西牆上仍保留著關羽全身陰線雕石刻一方。

春秋閣兩側,為南北兩側的遊廊,各面闊3間,進深一間,灰瓦蓋頂並與望樓和正殿相接,形成一個緊湊的四合院落。兩遊廊南北兩側為南北跨院。兩院之間,並於南北兩廂遊廊的東首各有小門相通。南跨院現存硬山瓦房3間。北跨院現有南屋3間、小北屋2間、小西佛亭3間,坐東朝西後門一間,均灰瓦蓋頂,前出廊檐。

聊城山陝會館建成後,歷史上先後進行過8次擴建和維修。據現存16通碑碣記載,其中第4次維修從嘉慶八年(1803)到嘉慶十四年(1809),歷時7載,用銀49643.43兩。第5次維修在道光二十五年(1845),用銀18028.78兩。維修所用木材多來自陝西終南山,工匠多來自山西汾陽府,建築風格儘量體現其地方特色。其建成後百餘年間,每年春節、端午節、中秋節都演戲以娛神。

聊城山陝會館是歷史上聊城商業發達、經濟繁榮的見證。它集中國傳統文化之大成,融中國傳統儒、道、佛三家思想於一體。整個建築布局緊湊,錯落有致,連線得體,裝飾華麗,堪稱中國古代建築的傑作。它的石雕、木雕、磚雕和繪畫工藝更是中國建築藝術的精品,對於研究中國的古代建築史、商貿史、戲劇史、運河文化史、書法、繪畫、雕刻藝術史以及清代資本主義萌芽因素的產生具有極高的資料價值。

●會館,明清時期都市中由同鄉或同業組成的封建性團體。始設於明代前期,迄今所知最早的會館是建於永樂年間的北京蕪湖會館。嘉靖、萬曆時期,會館趨於興盛,清代中期最多,會館幾乎遍及通都大邑,府、州、縣城甚至某些鄉鎮也有設定。明清時期聊城商賈雲集,東關運河沿岸有山陝、江西、蘇州、贛江、武林等八大會館,其中山陝會館是唯一保存至今的會館建築。

東昌湖FairmontLake

東昌湖風景名勝區系國家歷史文化名城——聊城西南市區,東、北、西分別以聊城市區主幹道柳園路、東昌路、湖西路為界,南至南外環路,總面積20.6平方公里。馳名中外的京杭大運河穿風景區而過。東昌湖風景名勝區以建於北宋時期的聊城古城為中心,以水面遼闊、風景秀麗、環繞於古城區四周的東昌湖為依託,集中體現了聊城“水、古、文”的特色,營造出聊城“城中有湖,湖中有城,城湖河一體”的獨特風貌,是山東西部和冀、魯、豫接壤地區最為著名的風景遊覽區。

東昌湖始建於宋熙寧三年(公元1070年),在原護城河的基礎上經歷代開挖而成,現有水域4.2平方公里,為中華人民共和國江北地區罕見的大型城內湖泊。東昌湖引黃河水為源,常年水深3-5米,湖水清澈,無任何工業污染;景色宜人,令遊客流連忘返。東昌湖中心是已有千年歷史的1平方公里的正方形聊城古城。古城風貌保存完好,以古城正中的光岳樓為中心,向四面輻射,形成東西南北四條古城區幹道,其它大街小巷,也都是經緯分明,垂直交叉,形成棋盤方格網狀骨架。古城區民居,至今保留著白牆、灰瓦、城屋頂的傳統建築風格。古老的京杭運河兩岸,街巷布列,各種店鋪民居,隨坡就勢,依河而建。條石鋪砌的大小碼頭,株株蒼勁的古槐,以及宋代隆興寺鐵塔,國家重點文物、清代建築山陝會館,仍會使人們體味到昔日運河漕運鼎盛時期古聊城的繁榮和輝煌。通過有效地開發和利用這些得天獨厚的旅遊資源,形成了東昌湖風景名勝區的重要內容——湖濱風景區、古城文化區和運河風情區。

聊城東昌湖

聊城東昌湖東昌湖風景名勝區文化的內涵深厚,旅遊資源豐富。聊城歷史悠久,人傑地靈,歷史上曾出現過許多傑出人物,明朝宰相朱延禧,清代名臣傅以漸、任克溥、書畫名家鄧鍾岳,近代抗日民族英雄范築先、著名學者和社會活動家傅斯年,以及八十年代青年楷模張海迪和九十年代領導幹部的楷模孔繁森等都是其中的傑出代表。此外,《水滸》、《聊齋》、《金瓶梅》、《老殘遊記》等中華人民共和國古代名著,對古聊城和東昌湖均有描述。千年的歷史滄桑,層出不窮的傑出人物,造就了東昌湖風景名勝區豐厚的文化背景和底蘊。迷人的自然風光,眾多的文化景點,也匯成了東昌湖風景名勝區的豐富旅遊資源。風景區內,錯落散布著中華人民共和國現存古代最高大的木結構建築之一的明代光岳樓,中國佛教文化的瑰寶宋代鐵塔,集商業與文化之大成的精美清代建築山陝會館,中華人民共和國清代四大私人藏書樓之一的海源閣等名勝古蹟,以及傅斯年紀念館、民族英雄范築先紀念館、孔繁森同志紀念館等文化景點;東昌湖區,近年又興建了中華人民共和國釣魚協會聊城垂釣基地、東昌湖遊樂園、江北水上竹寨、沙灘浴場、遊船碼頭、湖心島、荷香島、浮春亭等一大批遊覽景點和設施,沿湖30餘華里的綠化帶也初具雛形,湖西公園、西關二十一孔遊覽石橋、北關遊覽石橋等一批重點建設項目也正在積極實施。

東昌古城演變

東昌古城坐落在聊城市區內東昌湖中間,北宋時期的城垣。城呈正方形,總面積約100萬平方米。城牆始建於宋熙寧三年(1070),初為土城。明洪武五年(1372),東昌平山衛指揮僉事陳鏞改築為磚城。城牆周長4千米,高11.7米,頂寬6.7米,基厚11.7米。內牆用三合土夯築,外牆用磚石砌壘。城設4門,上築門樓,外設瓮城。南、東、西瓮城為扭頭門,南門東向似鳳頭,東、西門南向似鳳翅,北門北向似鳳尾,故名“鳳凰城”。四城門樓皆重檐歇山,四角飛翹,東曰“春熙”,西曰“清遠”,南曰“正德”,北曰“宣武”。明萬曆七年(1579),

.

.城牆上又建垛口2700餘個、敵樓27座;4城門樓更名,東曰“寅賓”,西曰“納日”,南曰“南熏”,北曰“鎖鑰”。各個城門均有水門、吊橋。城東北角、西北角原有“望岳”“綠雲”2樓。城高大堅固,易守難攻,大有高屋建瓴、睥睨四鄰之勢,又有“能陷不失的鳳凰城”之說。

據有關資料記載,早在20世紀50年代,當聊城制定第一個城市建設規劃時,就確定了“保護古城、開闢新區”的原則,並出台了相關保護政策,即:在不破壞古城原有格局特色的前提下,古城區內所有建築高度不應超過三層;不允許亂搭亂建。當時的規劃將東昌古城第一次劃入了以旅遊觀光、文化娛樂和居住為主的歷史文化保護區。

歷史的淵源給東昌古城留下了繁多的文化藝術和生活氣息。民間剪紙、東昌葫蘆、木版年畫等民間藝術,還有古城的狀元街、考院街、十縣胡同、火神廟街、關帝廟街等傳統風貌街……提起這些文化見證,古城老居民津津樂道。

據說,古城區共有九街十八巷、七十二胡同。明清時期,大部分政府職能部門集中在古城的西北部。直到現在,老人們還可以很容易地指出哪裡是道署衙門,哪裡是文廟,哪裡是驛所。而在老城的南半部,居住的都是當年的大戶人家,一些街道也就因附近的寺廟和人家得名。

東昌府在明、清時期曾為古運河沿線九大商埠之一,被譽為“漕輓之咽喉,天都之肘腋,江北一都會”。明清兩代東昌府得益於京杭大運河漕運而興盛,經濟繁榮、文化昌盛達400年之久。而乾隆皇帝御筆題名的天下第一樓——光岳樓,是康乾盛世康熙帝四次駕臨、乾隆帝九次駐蹕的地方。

如今的東昌古城,依然保持著原有的城市格局——4條經緯分明的古老街道向四處延伸,通過長長的拱橋與湖對岸連線。從第一次古城規划算起,五十多年來,東昌古城特色格局基本沒有改變,這在各地古城保護行列中稱得上是一個“奇蹟”。在齊魯大地有一座被譽為“東方威尼斯”、“中國江北水城”的鳳凰古城,方方正正、狀如棋盤,在環城湖的環繞下,悠然而寧靜地漂浮在千頃碧波之上……

滄海桑田,千百年來,隨著時代的變遷早已是換了人間,而臥榻於黃河下游的聊城依然保留著它原有的古樸。這座被世人譽為東方威尼斯的中國江北水城,以它獨有的城中有水、水中有城的優勢吸引著天下遊人。

歷史瑰寶

為改善居民的生活條件,市政府決定對古城區進行以保護為主的整治改造,使古城區的傳統格局和景觀風貌得到較為完整的保存,歷史文化遺產得到有效的保護和利用。無論從發展旅遊業,還是打造江北水城品牌,對古城的開發建設已經到了時候。東昌古城開發的歷史文脈在哪裡?怎么處理好保護與開發之間的關係?古城重新開發又將給我們帶來什麼機遇……即日起,本報刊發《關注東昌古城保護與開發》系列報導,敬請垂注。作為一座歷史文化名城,東昌古城的保護和開發價值早已毋庸置疑。但是,在今天即將面臨一番大動作的背後,還是引起了許多人對東昌古城的保護和開發價值的重新審視。

現存1平方公里的東昌古城始建於宋淳化三年(992年),它是歷史文化名城——聊城的核心區,也是北方古代城市的典型代表,東昌湖環繞古城,古運河穿城而過,形成了獨特的城市面貌。

古城布局方正,邊長均為一公里。城區道路分成街巷兩級,幹道成十字形,以光岳樓為中心,向東南西北延伸4條大街與四周城牆形成一個“田”字形。其他支幹道則如“井”字套在“田”字上,所有街道都是正方向,縱橫交叉,形成棋盤方格網狀骨架。東昌古城原建有高大而堅固的城牆、城樓,城牆外護城河非常寬闊,地形非常險要。歷史上,農民起義軍多次攻打東昌府未果。這在古典名著《水滸傳》中可得到旁證。

解放戰爭時期,古城牆被拆除。解放後,在城東北角修建了“東升橋”,古城自此衰落。“保護”與“開發”一直是爭論的焦點。

據有關資料記載,早在20世紀50年代,當聊城制定第一個城市建設規劃時,就確定了“保護古城、開闢新區”的原則,並出台了相關保護政策,即:在不破壞古城原有格局特色的前提下,古城區內所有建築高度不應超過三層;不允許亂搭亂建。當時的規劃將東昌古城第一次劃入了以旅遊觀光、文化娛樂和居住為主的歷史文化保護區。

歷史的淵源給東昌古城留下了繁多的文化藝術和生活氣息。民間剪紙、東昌葫蘆、木版年畫等民間藝術,還有古城的狀元街、考院街、十縣胡同、火神廟街、關帝廟街等傳統風貌街……提起這些文化見證,古城老居民津津樂道。

據說,古城區共有九街十八巷、七十二胡同。明清時期,大部分政府職能部門集中在古城的西北部。直到現在,老人們還可以很容易地指出哪裡是道署衙門,哪裡是文廟,哪裡是驛所。而在老城的南半部,居住的都是當年的大戶人家,一些街道也就因附近的寺廟和人家得名。

如果說半個世紀以來聊城人民沒有盲目開發“東昌古城”是一種幸事,那么如此一塊具有象徵意義的“風水寶地”不被合理開發利用,那則是聊城人民的不幸了。無論從發展旅遊業,還是打造江北水城品牌,對古城的開發建設是時候了,怎么處理好保護與開發之間的關係?是一次性的開發改造,還是先恢復部分景點?因為有些意見不一致,東昌古城的重新規劃並沒有及時得到實施。

如今的東昌古城,依然保持著原有的城市格局——4條經緯分明的古老街道向四處延伸,通過長長的拱橋與湖對岸連線。從第一次古城規划算起,五十多年來,東昌古城特色格局基本沒有改變,這在各地古城保護行列中稱得上是一個“奇蹟”。

今年8月份,由全國知名古城保護專家編撰的《聊城市古城保護與整治規劃》方案通過了省建設廳組織的專家評審。規劃對古城格局、街巷、院落、天際輪廓線、水環境等方面提出了初步保護與整治構想。那么,東昌古城將面臨怎樣的開發?過去的縣衙、考院以及寺廟是否會被選擇性地恢復?古城牆是全部恢復還是恢復一部分