現象

李庭博圖

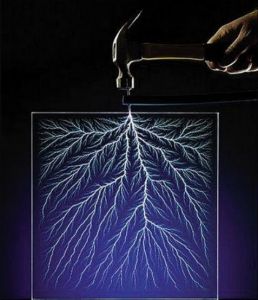

李庭博圖“李庭博圖”一般是分支狀的,是高電壓沿著電氣絕緣材料表面或內部放電,而形成樹狀或者蕨類植物狀雕塑樣式,呈現一種微型“雷雨”景觀。

相應研究

上世紀40年代,前蘇聯科學家SemyonKirlian基於“李庭博圖”技術,發明了一種“電暈放電成像”的方法,其獨特的成像方法和絢麗色彩,再次引起了許多科學工作者的濃厚興趣,並展開相應研究。

但200多年來,這一技術似乎只在研究氣體放電的基本過程中套用十分廣泛,工業中俗稱“電花圖”技術就是“李庭博圖”技術的延伸。比如中國學者曾經用“電花圖”技術做過大量試驗,研究“空間電荷”分布特性,而“空間電荷”是影響物質絕緣特性的重要因素之一。

也有研究者試圖利用“李庭博圖”技術,尋找一種測量生物體能量輻射的新方法,並試圖將該新方法套用於醫學臨床的醫療診斷之中,如對精神病人的診斷等。由於生物體本身的複雜性,這一努力終究未能成功。但仍有不少科學家指出,“電暈放電成像”可成為未來生物學和醫學上一種可行的工程成像技術。可見它的潛在套用仍是十分有意義的。