曲氏井位於遼寧大連市金州區古城內的西南角,也就是現在的友誼街道轄區,距今已有117年的歷史。在中日甲午戰爭中,日軍於1894年11月6日攻陷金州城,姦淫燒殺。當時金州城的一戶曲姓人家,面對兇殘的敵人,在日寇來犯時誓死抵抗。當家中的男丁犧牲殆盡之後,剩下的七名寡婦、孤女曲王氏、曲遲氏、孫曲氏、楊曲氏(已婚)和曲自當、曲如意、曲伢子(未婚)寧死不屈,為了大義和氣節,毫不猶豫地選擇了死亡。她們攜抱三名幼兒,毅然投井自沉,表現出中華民族的浩然正氣和凜然大節。戰後,金州海防同知王志修為追念寧死不屈的曲氏滿門烈婦而作《曲氏井題詠》一詩:“曲氏井,清且深,波光湛湛寒潭心。一家十人死一井,千秋身殞名不沉。”“曲氏井”一名也由此得來。一百多年來,曲氏一家的事跡一直在民間廣為流傳,影響極大。1993年,曲氏井被列為大連市重點文物保護單位,同年,在金州老城區改造中,金州區政府投資254萬元進行了民居動遷和井址修建,以供後人瞻仰。1994年被評為大連市愛國主義教育基地。

曲氏井

曲氏井反映曲氏眾女子慷慨赴死的詩作

《曲氏井題詠》,是1895年2月“三國干涉還遼”之後,時任金州廳海防同知的王志修,在訪得曲氏一門賢烈死節事後,懷著無比崇敬的心情而寫下的一首悲壯慷慨的古風。全文如下:

曲氏井,清且深,波光湛湛寒潭心。一家十人死一井,千秋身殞名不沉!金州曲氏世耕讀,家世雍雍規範肅。堂上曾無姑惡聲,入門娣姒皆賢淑。家園有井供飪烹,日日提汲泉源清。有時人影照井底,皎然古鏡涵虛明。金州十月倭奴來,炮聲歷歷鳴晴雷。守者登埤力督戰,援兵不至城垣摧。非我族類心必異,入人閨闥無趨避。多少朱門易服逃,誰知倉猝遵名義。曲氏門內皆伯姬,守身赴井甘如飴,節婦殉名女殉母,傷心各抱懷中兒。我來金州理案牘,夜夜夜深聞鬼哭。曉起登城詢土人,共指井邊曲氏屋。抔土已葬荒井存,門閭未表哀貞魂。一時死義已足尊,爭如節烈成一門!吁嗟乎!巾幗大義愧官府,欲薦寒泉應不吐。城南崔井唐題名,合於此井共千古!

詩前有序曰:“光緒丙申人日,授印金州。又明日,周視城垣,詢及倭人入城有無死節事。僉指曲氏井而言曰:‘是曲氏一門死節處也!’求其詳不得,乃諭家人報聞。知曲氏為金州冷族,世安耕鑿。城陷之日,其家婦女恐被辱,相繼赴井死,井為之塞。有救而蘇者無幾(其蘇者有孀婦曲蔡氏,自十八歲適曲,未一年夫亡,繼子奉姑,歷二十七年。打撈之始,痛不欲生。經親族喻以大義,以姑老為詞,始勉就飲食,多日猶臥病床褥。時與曲王氏等同邀旌獎)。其死者,若曲王氏,曲遲氏,皆中壽婦。其及笄未聘女三(曲自當,曲如意,曲丫子),嫁而生子女二(孫曲氏,楊曲氏),並幼甥三(孫桂生,孫桂林,楊寶慶)攜抱以殉之。婦女者,非能讀列女之傳,女史之箴也。而能見危授命,潔水完貞,可不謂難乎!今距其死節之期,歲星一轉,即金州城退復,亦將兩月。貞魂之不揚,守土者之咎也!既已上請奏旌於朝,復作此詩,乞和於世。庶幾風裡旃檀,藉吹噓而更遠,匣中寶鏡,經磨礪而愈光矣!”

曲氏眾女子守身赴井、寧死不受辱的事跡,賴王志修此詩得以流芳後世。王氏所記時事,且為守土之官,用心訪得“上請奏旌於朝”,所記之言,定不虛妄。故王詩並序言即為原始資料。一個世紀以來,論曲氏之事跡者,依據王詩並序而加以闡發,信而有徵。然亦有臆斷和傳訛者。姑舉兩例如次:

其一,關於曲氏眾女投井的時間。有的出版物作城陷之後,敵入曲家施暴之時。甚或寫作曲氏眾女“見日兵闖入,欲施強暴,便拿起剪刀,與敵人相拼。”這些文字均與史實不符。王氏序中說,“城陷之日,其家婦女恐被辱,相繼赴井死。”在這裡,王志修說的是“恐被辱”而先行殉節,並非在敵人施暴或眾女被辱後。試想,當強盜破門而入之際,豈能允一家老幼全然赴井?因為國破家亡,婦女們都已知道自己所面臨的厄運,故毅然選擇了以死相反抗的方式。據傳,王季烈(字君九,號螾廬,清光緒甲辰進士)在其《題曲氏井題詠》一詩中有“強敵尚未來,相率投井底”的句子。固然王季烈與日人關係甚密,但作為時人,王季烈之敘,當不致離事實太遠。至於與敵人搏鬥云云,迄今未見時人記述,父老亦無口碑,當屬臆斷無疑。

其二,關於當時曲氏家中情況,有的出版物作“男人都隨徐邦道赴前線禦敵去了,家中僅剩姑嫂七人及三個未成年的孩子”等。這也與史事相悖。據文獻載,當時日本第二軍逾萬人兵臨金州城下,而負守城之責的金州副都統連順的兵力,只有一營二哨不過七百人,敵我眾寡懸殊,且敵人武器精良。這種情況,預示著金州城破已不可避免。於是,金州城內的百姓,特別是男人們,紛紛逃亡。旗人(滿人或入軍籍的漢人)的婦女皆為天足,可耐受顛沛遠行之苦,故很多隨家逃去。而民人(即漢人)婦女多因纏足,行動不便,大都未及逃避。因曲氏為未隸軍籍的漢人,所以家中留有婦女也就不奇怪了。此外,王志修的詩序中記有孀婦曲蔡氏被救後,痛不欲生,經以姑老為詞喻之,始就飲食之語。這說明,曲王氏、曲遲氏、曲蔡氏等之所以沒有遁兵去,也是緣堂上有年老的婆母,不忍拋下而去之緣故。洵可與王志修詩中“金州曲氏世耕讀,家世雍雍規範肅。堂上曾無姑惡聲,入門娣姒皆賢淑”相印證。由上可見,曲氏門中“男人們都隨徐邦道赴前線禦敵去了”云云,沒有根據,亦屬臆斷。至於赴井的曲氏眾女,亦非姑嫂關係。據王志修詩序所知,投死井中的七名婦女,曲王氏、曲遲氏應是妯娌關係。而自當、如意、伢子和孫曲氏、楊曲氏為姐妹關係,其與曲王氏、曲遲氏為母(或為嬸伯母)女關係。即使是被救的曲蔡氏和曲王氏、曲遲氏亦為妯娌關係,故王志修的詩中有“節婦殉名女殉母”之名。“女”,即“女兒”。由此而論,曲氏“姑嫂七人”之說洵誤。

據此可知,說當時的曲氏“家中僅剩”七名婦女,亦屬不確。這是因為還有救而蘇者曲蔡氏等人。王詩序中說“有救而蘇者無幾”。“無幾”絕非“僅剩”,而是說不多。得救者或兩人或三人已不得而知。王志修於救起之人獨提曲蔡氏,蓋因其早年守寡,繼子奉母至孝,且能見危授命,按照封建禮教應入典型的貞節烈女之列。因此,即使其已復生,也同死去的曲王氏、曲遲氏等一起同邀朝廷旌表。由此還可推想,曲氏門內婦女投井者之眾,稱“一門節烈”毫不為過。

現存《曲氏井題詠》最早的記載,為成於20世紀30年代的《金州志纂修稿•藝文》。旅順博物館藏有謝廷祺(字泗泉,號覺非庵主,陝西寧羌人,曾任四川鹽運使,精中醫,工書畫,時為東北名士)所書此詩的冊頁。對比兩稿,一些詞句上略有出入。如詩中的“家園有井供飪烹,日日提汲泉源清”句,謝本作“日日提攜”,“提攜”,似不及“提汲”為佳。“城南崔井唐題名”句,謝本作“城南崔井唐題石”。對此,著名詩人徐遹文有跋曰:“幼時讀原稿作題名,石字似誤。”徐遹文(1874—1946),原名駿聲,號芷石,又號續生、徐續三生、遼東白頭待死漫人。出生於奉天金州(即今大連市金州區),為清金州廳學附生,後留學日本,學習警務。民國初年出任奉天東豐女子中學校長。1923年出任奉天(今瀋陽)圖書館館長,此間曾當選為中華民國國會議員、奉天省議會議員。其言幼時曾讀《曲氏井題詠》原稿,信不妄也。且此詩末四句押仄聲韻,出句用平聲字,“題名”為宜,“題石”則“石”亦屬仄韻,於韻例不合。

繼王志修之後,題詠曲氏井的詩人較多,其中上文中提到的徐遹文本人也曾為曲氏滿門烈女作《題曲氏井》一詩,較有代表性:

節烈貞操萃一門,

井花寫影永留痕。

可憐同死爭風儀,

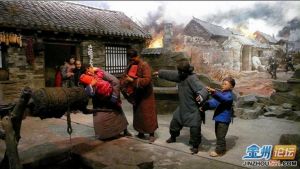

反映曲氏滿門烈女慷慨赴死的油畫

反映曲氏滿門烈女慷慨赴死的油畫千古誰招井底魂。

婦女齊爭日月光,

能教一死應綱黨。

胭脂卻被君王辱,

此井千秋姓字香。

關於《曲氏井題詠》的作者王志修

迄今為止,我們僅知其為山東諸城人,字竹吾,號小廬,同治舉人。曾任奉天鳳凰廳州判,光緒十八年(1892年,壬辰年)擢軍糧同知。二十二年(1896,丙申年)任金州廳海防同知。上任的第三天,即正月初九日,在金州廳海防同知衙門內的官舍“連椿簃”內寫下《曲氏井題詠》。其詩書畫俱臻化境,另有《奉天全省輿地圖說》等行世。他到金州任職時間,《曲氏井題詠》序中說是“丙申人日”。人日,即正月初七。筆者新近從清末己酉熊岳孔西邕的《雜抄論義詩類》筆記中,發現了其抄錄的王志修的一首佚詩,題為《丙申穀日受金州事》。因與甲午戰爭有關,茲移錄如下。詩曰:“兵氣銷除倏隔年,下車剛及早春天。一州地小城如斗,四季漁多海作田。亂後人家空灶壁,戰余隨處置樓船。夜闌更聽衙齋鼓,摻入潮聲撼醉眠。”詩題將其到金州接受任職的時間寫作“丙申穀日”。“穀日”,即正月初八。其受金州廳印的時間,到底是七日,還是八日?有待於考證。其在金州廳任上的時間,據筆者新近徵集到的王志修於其外祖父冥壽時寫的二首絕句墨跡所知,僅為數月。該詩題為:“光緒丙申,退守金州,寄居外家。九月二日值外王父觀察公冥壽,謹備祭筵,列於舊堂,拜觀爰日,圖遺象恭紀”。設若王志修去職之時為八月份,則其攝金州廳篆的時間,也不過半年而已。

王志修在任時間雖短,卻給金州父老留下了永恆的紀念。其中主要是對宣傳並表彰曲氏眾女子壯烈事跡上所做的努力:上任伊始,即將曲氏事跡奏請旌表,題寫長詩“乞和於世”,廣為宣傳和親率金州廳官員到曲氏井邊憑弔等。這些,對於一個晚清時代的從五品大員,確乎難能。在《曲氏井題詠》中,王志修將曲氏婦女們視死如歸的凜然氣節,與達官貴人們不顧國家和人民的利益而易服出逃的卑劣行徑加以對比,發出了“巾幗大義愧官府”的浩嘆,表現了其愛國主義的情懷。晚唐詩人司空圖說過“不朽才消一句詩”。相信,王志修及其“曲氏井,清且深”的句子,必將與“曲氏井”的動人事跡一起,同傳千古!