簡介

旅順

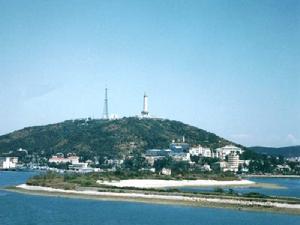

旅順旅順口地處遼東半島最南端,三面環海,一面與大連市區相連,隔海與山東半島相望。全區土地面積506平方公里,其中城區規劃面積37平方公里,海岸線總長169公里。是國家級重點風景名勝區、國家級自然保護區、國家森林公園和歷史文化名城。

旅順口歷史悠久,最早的名稱叫“將軍山”,將軍山是老鐵山的一部分。早在四五千年前,老鐵山下就有人類的活動,現今鐵山街道郭家村北大嶺新石器時期遺址就證實了這一點。鐵山街道於家頭坨出土的銅器則告訴我們商朝時期人類在這裡活動的情況。戰國時這裡屬燕國的“遼東郡”。漢朝時,在今天的鐵山街道於家村東邊的山坡上修建了“牧羊城”(又稱“木羊城”),是旅順成為軍事重鎮的開端,牧羊城出土的“河陽令印”、“武庫中丞”封泥充分證實了旅順與中原地區的密切關係。在它附近出土的記事磚是迄今旅順發現的最早的記事文字。到了魏時,旅順被稱為“沓渚”或“沓津”。“渚”在古代是“水中的小塊陸地”的意思。晉名“馬石津”,唐謂“都里鎮”,元稱“獅子口”,到了明朝洪武四年(1371年),太祖皇帝朱元璋派馬雲、葉旺兩將軍率部從山東乘船跨海鎮守遼東,因海上旅途一帆風順,特將獅子口改名旅順口。

歷史沿革

旅順

旅順新石器時代後期(距今5000年前)現鐵山鎮郭家村一帶有人居住。商朝,旅順隸屬青洲(今山東東北部)。公元前300年,燕國擊退東胡,把燕國疆域推進到遼東半島和朝鮮半島西北部。

約公元前279年~公元前238年間,燕國設上谷,漁陽,右北平,遼西,遼東五郡,旅順口屬遼東郡的轄區。

公元前221年,秦統一六國,設36郡,沿襲燕國制度,遼東半島南端仍屬遼東郡,設治所於襄平(今遼陽)。

公元前109~公元前108年,漢朝皇帝武帝派船渡海東來,停泊在將軍山(今老鐵山)下,開闢了從山東半島通往遼東和朝鮮的航線。

公元232年,東吳派校尉裴潛率大軍抵沓渚(TAZHU,今旅順)登入。

公元238年,曹魏命太尉司馬懿統軍4萬討伐遼東太守公孫淵,攻下襄平(今遼陽),接著,魏吳兩軍在遼南大戰,居民不少逃往山東,魏國曹操為安置沓渚流民,在山東故樅城設新沓縣,原沓氏縣改名為東沓縣,沓渚歸東沓縣管轄。

公元265年,司馬炎廢魏元帝建晉朝,史稱西晉。

公元274年,西晉重建平洲(治所在今遼陽),統轄昌黎,遼東,玄菟,帶方,樂浪等五郡國。遼東國(治所在今遼陽)統8縣,其中的東沓縣併入北豐縣(今瓦房店市),沓渚隨之隸屬北豐縣,時稱“馬石津”。

西晉末年,居於北方的鮮卑族控制遼東。

307年,鮮卑族首領慕容廆(WEI)建鮮卑國,10年後,慕容廆向東晉稱臣,受封遼東公。

333年,慕容廆死,其子慕容皝(HUANG)繼位,皝弟慕容仁據遼東自立。

334年,東晉為維護對遼東的控制,派遣侍御史王齊去遼東祭慕容廆,又遣徐孟冊封慕容皝為鎮東大將軍,平州刺史,大單于,遼東公。王齊,徐孟一行渡海北上,至馬石津,北行至平郭(今蓋縣),被慕容仁扣留,後經周折,從海道轉往慕容皝的都城大棘城(今遼寧義縣西北),完成弔祭和冊封使命。336年9月,王齊,徐孟等取道馬石津返回建康(今南京)。

337年,慕容皝建立燕國(史稱前燕)。招攬遊民,獎勵生產,旅順地區的經濟得到恢復和發展。

370年,前秦滅前燕,旅順隸屬前秦。

384年,慕容皝第五子慕容垂,乘前秦敗於晉軍之機,收復失地,復稱王,史稱後燕,旅順屬後燕統轄,

404年,高句麗占據後燕國土,統治整個遼東半島。此後二三百年,遼東境內各民族相互吞併,成為多民族雜居之地。

612~614年,隋煬帝三次東征高句麗,旅順是隋軍進軍的一個口岸,當時旅順既稱馬石津,也稱都裏海口,塗里浦或都里鎮。

644年,唐太宗派刑部尚書張亮率戰船500艘,士兵4萬餘人由山東萊州渡海,於旅順登入,先占牧羊城,後攻克卑沙城(今金州大黑山)等10城。到668年9月,唐擊敗高句麗,設安東都護府統管遼東地區,時旅順隸屬安東都護府下的金州。

714年,唐玄宗派鴻臚寺卿崔忻出使渤海國,歸時在黃金山下鑿井兩口,刻石一塊,紀念此次冊封之事。

916年,契丹國建立。設蘇州(今金州)和扶州(今復縣),時旅順屬蘇州轄區。

1143年,金國改蘇州為化成縣,旅順屬化成縣轄區。

1216年,金國升化成縣為金州,旅順屬金州轄區。

1371年,明朝馬雲,葉旺登入旅順,取旅途平順之意,改獅子口為旅順口。

1621年,努爾哈赤八旗兵攻占金州和旅順。

1625年,努爾哈赤派三王率兵6000再次攻打旅順。

1633年,明將黃龍同叛將及後金大軍抗戰,殉國於黃金山下。

1681年,清政府施行編民入旗政策。

1713年,清政府決定在旅順設定水師營。

1734年,清政府改金州衛為寧海縣,領五社一島。旅順口為旅安社,轄區自今大房身至老鐵山。1740年,清頒布遼東流民回原籍令。

1848年,清改金州衛為金州廳。

1880年,清政府決定裁撤旅順水師營,由李鴻章籌建北洋海軍。

1894年8月1日,中日甲午戰爭爆發。

1895年4月17日,中日簽訂“馬關條約”。

1897年,沙俄軍艦強占旅順港。

1898年,清政府與沙俄簽訂“旅大租借條約”。

1900年7月,沙俄從旅順調出4000名侵略軍到北京鎮壓義和團。

1904年8月19日~9月19日日陸軍先後兩次向旅順俄軍發動總攻擊。

1905年1月1日,日軍攻下望台山炮台,俄軍投降。1月2日,日俄戰爭結束。

1945年8月15日,日本投降,旅順解放,二戰結束。

1945年8月22日,蘇軍進駐旅順。

1945年11月25日,旅順市政府成立。

1955年4月15日,中蘇舉行旅順口海軍根據地交接儀式,從4月16日起旅順的防務由中華人民共和國掌管。

1960年2月7日,旅順市改為旅順口區。

名勝古蹟

白玉山表忠塔

白玉山

白玉山位於旅順市區中心,是大連十大風景名勝區之一,省級文物保護單位。白玉山塔是白玉山景區的主要景觀,原名為“表忠塔”。日俄戰爭結束後,為祭祀侵略者亡靈,美化侵略戰爭,欺騙日本國內民眾,由侵略戰爭頭目乃木希典和東鄉平八郎發起並強抓兩萬多中國勞工於1907年6月開始修建該塔,歷晚兩年半,耗資25萬日元,於1909年11月建成。與此同時,塔北側還建有一座“納骨祠”,祠內原存有兩萬多箱日軍骨灰。景區內保存有一門德國克虜伯兵工廠生產的、口徑為210毫米的加農炮,這是1881年清軍從德國購進的老鐵山備炮,後被日軍搬運至此。景區內的奇石館展示的500多塊奇石大都是本地特有的鵝卵石,令人嘆為觀止。百鳥園裡“鬥雞”和“孔雀放飛”別有洞天。海軍兵器館館藏600多種千餘件展品,堪稱“近代兵器世界”。登頂白玉山舉目遠眺,旅順口的綺麗風光以及新老市區全貌盡收眼底。有機會請您來白玉山一游,白玉山景區歡迎您。白玉山塔,原名“表忠塔”,位於旅順白玉山頂端,該塔是日本帝國主義侵華的罪證。1904年-1905年,日本和沙俄侵略者在我國的領土上發動了一場罪惡的戰爭??日俄戰爭。戰後,為彰顯陣亡日軍的“功績”,欺騙日本民眾,美化侵略戰爭,由軍國主義分子東鄉平八郎、乃木希典發起修建了這座“青忠塔”。該塔於1907年6月20日始建,1909年11月竣工,歷時兩年零五個月。該塔由底座、基柱、塔身三部分組成,塔基下面的石料來自日軍閉塞船上的花崗岩;基柱部分為乃木希典家鄉山口縣德山的石料砌築;塔內的螺鏇型鐵梯美國進口。塔高66.8米,共有273級台階;18個視窗,塔頂北面的銅刻銘文系東鄉和乃木撰寫,記載著日俄戰爭旅順要塞爭奪戰概況。解放後,“表忠塔”依山名改稱“白玉山塔”,1985年被列為市級文物保護單位。

水師營會見所

旅順日俄戰爭中,俄軍最後處境險惡,1905年1月1日下午,俄方派軍使到日軍第三軍軍部送投降書。1月2日下午,日俄雙方代表在水師營就投降問題舉行談判,並決定1月5日兩軍最高領導人在水師營會見。水師營位於旅順城區北4公里,龍河右岸。原為清朝水師駐地,清末水師營撤銷,逐漸發展為居民村鎮。在日俄交鋒的戰亂中,水師營村遭到嚴重破壞,唯有西北街29號一處民居保持完好,原因是日軍總攻旅順口時,選此民居做第一師團的衛生隊包紮所,現在作為兩軍首腦相會的地址。原定相會的準確時間為上午11時整。敗軍之將俄軍司令斯特塞爾規規矩矩地於10時45分便來到會場,而日軍頭目乃木希典以勝利者自居,有意冷落俄方頭目,在11時30分才傲慢地出現,讓斯特塞爾空等了半個小時。兩人各懷不同的心情,寒暄一番後,共進午餐,合影留念。當日下午1時20分會見結束。臨別時,斯特塞爾把自己的坐騎西伯利亞白馬贈給乃木希典,藉以討好對方;乃木則把它作為當然的戰利品收納。當年雙方會見的房舍、院落以及院中拴白馬的棗樹,日俄戰爭後,日軍從其房主李其蘭手中收買,作為宣揚“戰績”的永久紀念物。後來,日本殖民當局又在院內建立一座石碑,上題“水師營會見所”字樣。乃木希典回國後,曾騎斯特塞爾贈予的白馬接受明治天皇的檢閱,藉以邀功。在日本統治旅順的40年間,“水師營會見所”一直是保留的“戰跡”之一。

203高地

日語取其音稱爾靈山

猴(後)石山位於旅順新市區西3公里,因海拔203米,被稱為二零三高地。日俄戰爭中它是西線制高點,距市區和港口要塞較近,是日俄雙方爭奪的重要陣地。1904年8月19日----24日,日軍對旅順口俄軍要塞的第一次地面強攻失敗。1904年9月19日中午,日軍發起第二次總攻。擔任主攻的第一師兵分兩翼攻擊俄軍西部防線。左翼攻擊水師營,右翼攻猴石山。陸軍第三軍軍長乃木希典下令以機槍督戰,命令士兵只準前進,不得後退,否則一律就地擊斃。左右翼戰場,經四天惡戰,日軍攻下水師營南堡壘幾個小炮台,而主攻目標二零三高地卻久攻不下。乃木希典心急如火,以致病倒在床。無奈於9月22日下令停止攻戰。這次總攻,日軍死傷7500人,俄軍傷亡4450人。之後,從10月30日至11月2日,日軍發動第三次總攻,主攻東線制高點----望台山和東雞冠山,也未成功。1904年11月26日,乃木希典下達第四次總攻擊令。令所屬的3個師分頭攻打松樹山堡壘和東雞冠山炮台,久攻不下後,乃木把剛從國內增援來的第七師全編到第三軍里,投入4個師近10萬人的兵力,想儘快攻下東線制高點,仍不能取勝。後改變戰術,從四個師抽調3000名精壯士兵,組成6個敢死隊,隊員右臂纏上白布作標誌(日軍稱之為“白襻[音pàn盼]隊”),向松樹山西麓強攻。出發前,乃木在水師營東北一個高地親自接見隊員,並提出嚴厲要求:不期生還,決死戰鬥;臨陣脫逃,斬殺不赦。傍晚,在炮兵掩護下,敢死隊出動。晚上,日軍敢死隊借著月光,跨越戰壕沖入俄松樹山第四堡壘。俄軍利用探照燈掃描,以機槍射殺敢死隊,雙方激戰,白刃格鬥。爭奪至次日凌晨2時,敢死隊死傷過半,“白襻隊”的突擊不能成功,餘部撤回。

1904年11月27日,乃木向總部參謀長報告了戰況。參謀長回電,命令轉移陣地,攻打西線制高點----二零三高地。從11月28日起,乃木指揮5萬日兵轉攻二零三高地。日軍動用28公分大炮發彈11000發轟擊山頭,使山石被削去3米。乃木親臨前線督戰,多次驅動士兵向山頂衝鋒,俄軍也多次進行反衝鋒。激戰至當晚,日軍攻占二零三高地東側的老虎溝山,但半夜時又被俄軍奪回。在遼陽總部,日軍總參謀長看到戰局僵持不下,便親來旅順助戰,最後直接參與指揮。乃木架機槍驅趕士兵爭奪堡壘,後退者一律擊斃。在這次持續9天的血戰中,乃木希典的次子乃木保典,在高地西北坡被俄軍打死。為爭奪這塊長不足250米,寬僅30多米的山頭,日軍出動兵力6.4萬人,投彈1萬多發,死傷1.7萬人,最後於1904年12月6日才攻占了二零三高地。二零三高地是俄軍後路25公里防線上西部的制高點,它與東部防線的望台山、東雞冠山遙相呼應。俄軍把這兩處制高點看作是保衛旅順口要塞的東西兩扇大門,而日軍也把這兩個制高點稱為打開要塞大門的鑰匙。攻守雙方為這“兩扇大門”展開高地廝殺。論傷亡人數和戰況激烈程度,在近代戰爭史上都是不多見的。正因為如此,後來這裡成為人們參觀日俄戰爭戰跡的必游之地。日俄戰爭後,日軍頭目乃木希典以二零三諧音,稱之為“爾靈山”,並樹碑留念,他還寫一首詩,發泄他的征服心理和好戰情緒:“爾靈山險豈難攀,男子功名期克艱。鐵血復山山形改,萬人齊仰爾靈山。”要塞爭奪戰,日軍發動4次總攻,歷時4個多月,平均1個月1次。對俄軍各條防線,日軍或全線出擊,或重點進攻,而且一次比一次猛烈,是近代史上極其殘酷的陣地攻堅戰。

電岩炮台

電岩炮台原是清軍在旅順口沿岸修築的13個炮台中的一座。這些炮台的大炮除了少數小徑的是中國軍工廠自造的外,大多數大炮和炮彈都是從德國克虜伯廠購買的。1899年,俄軍在原有的基礎上又進行了擴建,建有長100米的堡壘,6座炮台。其中254毫米炮炮座5個,57毫米炮位1個。當時俄軍在炮壘兩側裝有探照燈,夜裡監視海面,海水把燈光反射到陡峭的岩石上,從海上觀看,似岩石本身閃閃發光由此這兒得名“電岩炮台”。

東雞冠山北堡壘

東雞冠山北堡壘1900年1月由沙俄始建。該堡壘採用混凝土和鵝卵石灌制而成。外部覆蓋有2米厚的沙袋和泥土;內部結構複雜,由指揮部、士兵宿舍、彈藥庫、暗堡、側防暗堡、暗道、炮陣地、雷道、樓梯井等組成。堡壘呈不規則的五角形,周長496米,面積9900平方米。堡壘四周挖有6米深、8米寬的護壘壕,壕外山坡架設高壓電網。1904年日俄戰爭中,日軍為攻此堡壘,曾傷亡900多人。

旅順監獄

日俄監獄舊址是國家級重點文物保護單位。

監獄建於1902~1904年,共建成牢房85間,二層青磚辦公樓一座。日俄戰爭期間普做過沙俄馬隊兵營和野戰醫院。

日俄戰爭結束後,日本人於1907年在原沙俄監獄的基礎上,進行了大規模的擴建。牢房由85間增加到253間,牆外增設窯場和菜地,同時在院內修建了15座工場,強迫犯人為其生產軍需品和日用品,監獄四周建起周長725米,高4米的紅磚圍牆,架設電網和樓,圍牆內占地面積26000平方米。

旅順監獄中關押的"犯人",一般有數百人,1942年太平洋戰爭爆發後,關押最多達2000人。關押多是中國人,也有朝鮮和日本人。

南子彈庫

1880年,清政府開始修建旅順港。為了增強防衛能力,在陸地和海岸線上修了許多炮台,配備了近100門火炮,僅在模珠礁炮台就備炮8門,為了戰時需要又建有多處彈藥庫,南子彈庫就是其中的主要一座。它正面庫房東西長55米,南北寬23米,面積1200平方米,主庫兩側分別建有東庫和西庫兩個藥庫房,設定雖然不同,但都有通道與主庫相連,從庭院裡望去,就好像四合院的廂房一樣。據史料記載,南子彈庫當年儲備有彈頭、炸藥和拉火、引信多達14種,彈藥存放量1200噸。這些彈藥大多為光緒年間天津機器局製造封裝。如果你初到此地,怎么也不會想像到下面竟是一座占地近萬平方米儲存大量炮彈的彈藥庫。

萬忠墓

萬忠墓位於遼寧省大連市旅順口區九三路北側,是省級文物保護單位。墓園是為1894年甲午戰爭期間勿忘國恥

被日軍無辜殘殺三晝夜而遇難同胞建立的。1894年,日本帝國主義發動中日甲午戰爭,期間於11月21日日本侵略軍侵入旅順口,對手無寸鐵的旅順人民,進行了慘絕人寰的血腥大屠殺。1896年11月,清朝派員顧無勛在墓地樹碑石,題寫“萬忠墓”三個大字。

2006年05月25日,萬忠墓被國務院批准列入第六批全國重點文物保護單位名單。