簡介

新鄉賢文化

新鄉賢文化作用

1、新鄉賢文化,創造活力,為農村注入新的血液。官員、知識分子和工商界等人士,他們在外面見識廣,所以對很多事情的見解都很有自己想法,而且思想先進富有創新意識,能夠給農村帶去活力,注入新鮮的血液。

2、新鄉賢文化,凝聚鄉賢智慧,推進幸福美麗新村建設。一些留在村裡的只是老人和兒童,由於農村沒有產業收入使得年輕人都外出務工,產業發展不起來主要是缺乏帶頭致富的人才,缺乏智慧。新鄉賢本身在這方面就很有優勢,富有智慧和創新力量能夠主動帶領民眾致富的積極性,有力地推進了社會主義新農村建設進程。

3、新鄉賢文化,創造文明,推動鄉村文化。官員、知識分子和工商界等人士,在文明鄉風起著引領作用,頌傳“古賢”,挖掘整理、培育宣傳傳統先賢的思想、精神及其先進事跡。搭建新鄉賢引領鄉風良俗的平台,傳承和弘揚鄉村文明,為推進新鄉賢文化建設、培育新型農民、促進共同富裕打下堅實的基礎。

意義

新鄉賢文化

新鄉賢文化2016年兩會熱議的鄉賢文化,給人們描繪了一個美麗鄉村的畫圖,但鄉賢文化如何在繼承傳統的基礎上注入“新”意,構成新模式,卻不是簡單的人口流動和落葉歸根過程。很多人不願意告老還鄉,不是情感出了問題,也不是人一富臉就闊,而是城鄉之間的差別還沒有真正得到很大的改善。這不是你給他批一塊地、蓋一幢房就能解決的問題,醫療的、文化的、治安的諸多差距在那裡,這個美好願望要想變成現實,還有一個相當長的過程。

然而作為新農村建設的品質追求,人們對於新鄉賢文化的嚮往,其實反映的是對於鄉村治理現狀的焦慮。人們希望有更多一呼百應的帶頭人,有更多被鄉親在德才方面、公益事業方面普遍認同的有聲望的鄉賢生活在一起,改變農村空心化、精神空虛化的現狀,讓農村的經濟發展得更快,生活更加充實。

實現

新鄉賢文化

新鄉賢文化新的鄉賢文化,應該以地方組織與政府架構為主導,廣泛吸引包括在外功成名就的鄉親在內的新生力量參與的一種新型鄉村文化。不是比誰在外面賺得錢多,也不能比誰在外面官當得最大,而是應該比道德聲望,比法紀聲望,比在道德與法治層面上能夠帶給鄉村發展的物質與精神財富。反之,很容易引發新的社會矛盾,造成新的資源競爭與擠壓。

這些年推出的大學生村官,其實是鄉賢文化在這個新時代的體現。但從時代發展的目光看,人數還不夠多,力度還不夠大,真正願意在農村一輩子紮根下來的大學生村官,還遠遠不夠形成新鄉賢文化的氣候。怎么讓出自農家的一代一代知識分子回到農村工作和生活、願意建設新農村、並且在這個過程中收穫安心、收穫成就,這是擺在社會面前的重大課題。這個問題解決了,城鄉之間的差距就會更快縮短,所謂的告老還鄉,就不是太大的問題了。

楊氏家風

楊氏宗祠

歷來以“清白”傳家 楊氏宗祠

楊氏宗祠“在古代,女性是不能進入宗祠的。”楊升庵第十四代孫、今年50歲的楊德力說,楊家的第一個祖先是在約700年前的元末明初,從江西輾轉湖北、最後避亂遷往四川,在新都建了房子定居。而在168年前,楊升庵第六代孫因老房子年久失修,就拆掉老房子建了楊氏宗祠。與很多宗祠一樣,楊家宗祠具備弘揚家風、傳承家訓、祭祀祖先、執行家規等幾大功能,以前家族裡鬧了糾紛,第一個“仲裁機構”就是祠堂。

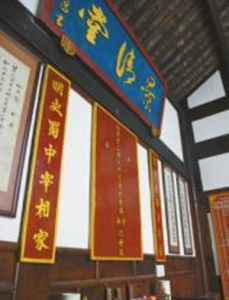

走進楊氏宗祠,正上方是“景清堂”的牌匾,兩側對聯是“漢代關西夫子後,明代蜀中宰相家”。“漢代關西夫子後”指的是東漢太尉楊震,並流傳有“四知”拒金、清白傳家的故事,說的是一位縣令向楊震奉送黃金,並強調夜晚沒有人知道,楊震拒收並稱“天知,神知,我知,子知。何謂無知!”

楊德力說,楊氏家族歷來以清白傳家風,修建宗祠的楊氏祖先是一位非常善於理財的慈善家,族譜記載他賣了1000畝地來修祠堂,其目的就在於能夠讓後人傳承優良的家風家訓。

楊氏家訓

每年冬至唱“四足歌” 楊氏家訓

楊氏家訓一個是“四重”家訓:楊升庵曾祖母熊夫人曾留下“家人重執業,家產重量出;家禮重敦倫,家法重教育”的“四重”家訓,教育子孫敦睦人倫,興家立業。

一個是“四足”家訓:楊升庵流放雲南前夕,借前人創作的《四足歌》,從居住、飲食、娶妻、育兒四個方面教育子孫淡泊名利,節儉持家。

還有一個是臨終遺訓:楊升庵於嘉靖三十八年卒於戍所,臨終時以“臨利不敢先人,見義不敢後身”評價自己的一生,同時告誡子孫重義輕利、見義勇為。

有趣的是,宗族家譜一般不會記錄女性,但楊氏家譜不僅記載了楊升庵曾祖母熊夫人,還一直傳承她留下的“四重”家訓。對此楊德力說,楊氏家族出了7個進士,還有宰相、狀元,古代一個家族在“學術”上有如此成就是十分罕見的,這與注重教育的熊夫人有關係。

“每年冬至節,我們楊氏後人都會從四面八方趕到宗祠祭祖,其中最為重要的一項議程是齊聲頌唱家訓《四足歌》。”楊德力說,這樣的一項儀式在現在具有非常現實的意義,因為《四足歌》告誡楊氏後人無論是為人處世,還是從政為官,都要做到有底線。

此外,新都楊氏還有一條不成文的愛鄉族規:凡是入朝或在外為官,均不能忘記父老鄉親,每次回鄉,必捐資為故鄉做一件益民的善事,以報答家鄉的養育之恩。現在新都的清源橋、學士堰等都是楊氏家族所修建,楊升庵中狀元後還修繕了當地老城牆。

楊氏後人

從小家裡“規矩”多作為楊升庵第十四代孫,楊德力感到十分自豪和驕傲。

“上學的時候就讀過《三國演義》開篇詞,但當時不知道寫詞的楊升庵是我們的祖先!”楊德力說,他不僅對本家族的家風家訓熟稔於心,而且從本輩開始往上推23代都了如指掌,每一代都能說得出名字來。

楊德力說,他從小就感覺到家裡規矩特別多,比如說吃飯得用雙手端碗,筷子握多長,怎么握,吃飯怎么坐等等都有規矩,如果手臂放在餐桌上就要挨批評。就是現在,楊氏家族在舉止行為、儀態等細節上也非常講究禮數,楊家取名中有輩分的,比如你的年齡比我小,但你輩分比我大,走在路上相對而行,我一定要站在旁邊恭恭敬敬打招呼讓你先請過。

古語云,修身、齊家、治國、平天下。楊德力說,任何一個家族都希望後代子孫能夠成為對國家、對社會有用的人,成為一個優秀的人,由此才會以家訓來教育後代的行為,用家規來懲治一些不良行為。

解讀

良好家規引領社會風氣“每一個家族定的規矩就是家規,哪怕是宰相都講‘家有家規’。”成都百家堂姓氏文化博物館館長鄭華說,中國古代每一個家族家譜,最講究的就是在序言寫上家訓、家規、家法,不管後代子孫的官當多大都要遵守。家法,是對兒孫們違反條款懲戒的依據;家訓,是家族裡面祖上對兒孫的要求。而後代把這些整理成文字條款,一代代傳下來就是家風。

在鄭華看來,“我從哪裡來?我的根在哪裡?”回答這個問題,只有依據一種特殊的歷史文獻——《家譜》,這是一個家族的生命史,記錄著該家族的來源、遷徙的軌跡,還包羅了生息、繁衍、婚姻、文化、族規、家約等歷史文化的全過程,其中家訓家規更是每一個家族先輩留給子孫的傳家寶。

鄭華說,人們的良好行為,社會的良好風氣,不是逼出來的,而是家族、家庭裡面言傳身教出來的。所謂,家是最小國,國是千萬家。如果每個人都有家教,養成良好的行為和道德準則,自然而然就會形成良好的社會新風氣。