展館簡介

阿克蘇地區博物館

阿克蘇博物館位於阿克蘇市西廣場,占地面積8.7畝,建築面積5309平方米,是一座集歷史、藝術、民俗、自然為一體,體現“龜茲文化”和“多浪文化”特色,反映阿克蘇深厚歷史文化底蘊的綜合性博物館。

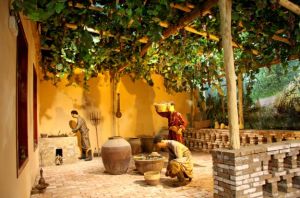

阿克蘇博物館內部陳展運用了眾多高科技技術手段,從不同的角度來揭示阿克蘇厚重的歷史文化內涵,諸如多浪人生活場景、多浪木卡姆的幻影成像劇場、翻譯家鳩摩羅什生平電子書、龜茲樂舞舍利盒三維立體成像、古城復原三維動畫、古代貨幣鑄造場景、集音罩等,通過形象直觀的陳展手段,讓觀眾在視覺、聽覺和互動參與等方面更直接、更生動地認識和了解阿克蘇地區悠久的歷史文化和獨特的地域民俗文化特點。

阿克蘇博物館展廳面積1536平方米,主要由龜茲歷史文化陳列廳、多浪民俗文化陳列廳、新疆古代貨幣陳列廳三個常設專題館和一個臨時展廳組成。陳列歷史出土文物、民族民俗文物、古代貨幣近1100餘件。

珍貴藏品

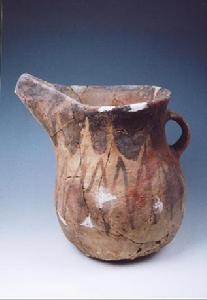

單耳帶流大彩陶罐

青銅時代。1999年出土。夾粗砂紅陶,敞口,高領,束頸,溜肩,鼓腹平底,頸肩耳,窄流斜上翹。口、頸部飾三角紋,肩腹飾曲折紋,內口沿有窄條帶紋。

青銅釜

春秋—戰國。侈口,尖唇,弧腹,喇叭形高圈足,環形立耳,上有乳釘紋,腹部有一圈線紋。

漢代。高3厘米、底座3×3厘米。紐為臥駝,印座呈方形,印文為陰刻篆書“常宜之印”四字。

唐代。夾粗砂灰褐陶,模製。敞口,平沿,弧形斜腹壁,假圈足。口沿飾藤草紋,腹部主體紋飾為一個馬首龍身鷹翼馬蹄馬鬃的動物。身上飾卷草紋,脛部飾勾蓮紋,器底飾卷草紋。器內壁呈黑色,淺浮雕一人背影。

龜茲歷史文化陳列廳──主要陳列展示了自公元前二千年前直至近代在阿克蘇地區境內通過考古發掘和遺址採集等方式出土的各個不同歷史時期的珍貴文物近300件,向人們展示了阿克蘇地區深厚的歷史文化底蘊和具有濃郁地域特色的“龜茲文化”。

阿克蘇地區博物館外貌 阿克蘇地區博物館外貌 |  阿克蘇地區博物館龜茲文化展廳(局部) 阿克蘇地區博物館龜茲文化展廳(局部) | |

大陶缸 唐代,夾砂紅陶,1976年溫宿縣拱拜孜鄉出土 大陶缸 唐代,夾砂紅陶,1976年溫宿縣拱拜孜鄉出土 |  木雕坐佛 南北朝—唐,木,新和縣桑塔木佛寺遺址出土 木雕坐佛 南北朝—唐,木,新和縣桑塔木佛寺遺址出土 | |

| 大陶缸(上圖):夾砂紅陶。手工製成,缸體高140厘米,口徑38.5厘米,底徑45厘米,腹圍周長430厘米。目前屬於新疆境內最大的陶缸。主要用作盛放食物和水的器具,也用來釀製葡萄酒。其時代為唐。1982年出土於溫宿縣塔格拉克鄉拱拜孜村,現藏於阿克蘇地區博物館。 | 木雕坐佛(上圖):木質,佛像呈坐姿,著通肩袈裟,結跏跌坐,雙手置於腿上,作法印狀。頭部梳圓髻,面部雕刻精細。木雕坐佛通高13.8厘米,寬7.8厘米,厚4厘米。時代為唐。出土於新和縣桑塔木佛寺遺址,現藏阿克蘇地區博物館。 | |

陶猴(唐代,泥質紅陶,新和縣羊達克庫都克峰燧出土) 陶猴(唐代,泥質紅陶,新和縣羊達克庫都克峰燧出土) |  單耳帶流大彩陶罐 單耳帶流大彩陶罐 | |

| 陶猴(上圖):唐代泥質紅陶。新和縣羊達克庫都克峰燧出土。高7.5厘米,寬3.9厘米。陶猴的面部刻畫細膩,表情豐富。母猴呈蹲跪姿,神態安詳,兩眼平視前方,頸部帶項飾,懷抱一小猴呈哺乳狀。母猴頭頂有一小圓孔,全身陰刻毛髮。整個陶塑造型生動有趣,突顯一種母子親情。 | 單耳帶流大彩陶罐 (上圖):青銅時代,夾粗砂紅陶,1999年拜城縣多崗墓地出土。高45.9厘米,口徑29.9厘米,厚1厘米。敞口,高領,束頸,溜肩,鼓腹平底,頸肩耳,窄流斜上翹。紋飾:口徑部三角紋,肩腹曲折紋,內口沿有窄條帶紋) | |

青銅釜(春秋—戰國) 青銅釜(春秋—戰國) |  常宜之印(駝紐) 常宜之印(駝紐) | |

| 青銅質(上圖):1995年於溫宿縣出土。銅鍑通高50厘米,口徑33.2厘米。口沿邊有兩立耳,底座為喇叭圈足,中部空。該銅鍑是採用分體合鑄方式鑄成,是目前南疆僅見的兩件銅鍑之一。銅鍑多見於北方草原文化區,是北方草原遊牧民族的生活用具。在伊犁、塔城、阿勒泰地區出土較多。銅鍑為青銅時代(距今3000年前)器物,現藏於阿克蘇地區博物館。 | 銅質(上圖):駝紐銅印。印呈方形,邊長3.1厘米,厚3厘米。駝紐高2.1厘米,紐中空,印底方形,陰刻篆書“常宜之印”四字,時代為漢代。出土於新和縣排先巴扎鄉古代遺址中,現藏阿克蘇地區博物館。 | |

鴨形壺 鴨形壺 |  銅歡喜佛 銅歡喜佛 | |

| 鴨形壺(上圖):泥質灰陶。手工製成,外形酷似一隻鴨子。嘴部為流形口,壺背上有凸起的棱狀,似鴨子的翅膀。壺全長35.5厘米,高27.5厘米。為生活用具。出土於溫宿包孜東鄉包孜東古代墓葬。時代為隋唐,現藏阿克蘇地區博物館。 | 銅歡喜佛(上圖):紅銅質,通高13厘米,底蓮花座高2.6厘米,底座長13.5厘米,寬5.7厘米。蓮花座上為相互緊擁的兩尊菩薩,腳下踩有兩人。菩薩怒目圓睜,態度威猛。歡喜佛是屬於藏傳佛教密宗的本尊神,即佛教中的“欲天”“愛神”。其中男身代表法,女身代表智慧,男體與女體相互緊擁,表示法與智慧雙成,相合為一人,預示法界智慧無窮。銅歡喜佛出土於溫宿縣境內,現藏於阿克蘇地區博物館。 | |

馬紋陶缽范 馬紋陶缽范 |  陶水管 陶水管 | |

| 馬紋陶缽范(上圖):夾砂灰陶質,胎底較厚,缽范通高8厘米,缽口徑22厘米,底徑3.5厘米,胎底厚實。缽內陰刻一著長衫人物,雙手上舉。缽外壁上、下飾淺浮雕波浪形紋飾,中部飾有馬首鷹翅龍身的動物,前蹄奮昂,鷹翅高展,呈疾馳奔飛狀,生動傳神,極富情趣。陶缽范時代為唐。出土於新和縣通古斯西古城,現藏於阿克蘇地區博物館。 | 陶水管(上圖):夾砂紅陶質,圓柱體狀,中部空,通體長20.8厘米。陶質水管兩端分為大小兩口,大口直徑20厘米,小口直徑14.5厘米,為子母口。屬於城市地下排水管道設施,時代為唐。陶水管分為子母兩對,管口套節,作為城市地下排水管道,足見唐代時城市建設的發達程度。出土於新和縣柯斯勒古城中,現藏於阿克蘇地區博物館。 | |

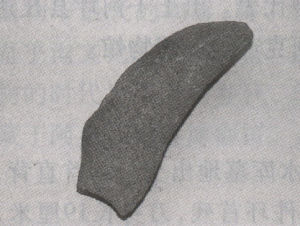

橋紐印 橋紐印 |  石鐮 石鐮 | |

| 橋紐印(上圖):銅質、橋紐,鈕高0.9厘米,鈕中空。印底座呈方形,邊長1.1厘米,銅印通高1.9厘米。印底面分兩行陰刻篆文,文字至今尚未識讀。銅印出土於沙雅縣且熱克協海爾古城中,現藏於阿克蘇地區博物館。 | 石鐮(上圖):呈新月形。長9.8厘米,寬3厘米,背部厚2厘米,面部開刃,厚約0.5厘米,器物一端尖銳。器身經過打磨,表面平整,刃口磨製鋒利,是新石器晚期阿克蘇礫石文化的代表之一。該器物出土於柯坪縣丘達依塔格石器遺址。現藏阿克蘇地區博物館。 |

新疆古代貨幣陳列廳———主要陳列展示了新疆自南北朝至民國時期的鑄造貨幣600餘枚,體現了阿克蘇地區在新疆古代貨幣鑄造中的重要地位,展示了阿克蘇錢幣的粗獷、質樸和版式紛繁的獨特魅力,以實物明證了中央政府自漢代以來對新疆實施的有效管轄。

準噶爾普爾 準噶爾普爾 |  乾隆通寶·阿克蘇局(厚版式一) 乾隆通寶·阿克蘇局(厚版式一) |

乾隆通寶·當十,阿克蘇局(光緒朝根據定製補鑄乾隆朝紅錢) 乾隆通寶·當十,阿克蘇局(光緒朝根據定製補鑄乾隆朝紅錢) |  光緒通寶·庫車,九年十(版式二) 光緒通寶·庫車,九年十(版式二) |

多浪民俗文化陳列廳──主要通過具有典型性的多浪樂器、服飾、生活用品與生產工具等200餘件民俗實物及場景復原的形式,集中展示了阿克蘇地區多民族多元文化的特點。以“多浪文化”為典型代表,來概演多元民俗文化特色。

阿克蘇地區博物館 阿克蘇地區博物館 |  阿克蘇地區博物館 阿克蘇地區博物館 |

相信阿克蘇博物館的三個主題陳列展覽,會給每一個觀眾遊客一個視覺和美學上的享受,可以充分領略阿克蘇地區悠久的歷史文化和獨特的地域文化特點,會為觀眾打開一扇了解阿克蘇,追尋昔日絲綢之路輝煌的視窗。

相關報導

海援建新疆阿克蘇博物館正式開館

2009年1月22日,由上海援建的阿克蘇博物館正式開館並舉行隆重的開館儀式。新疆自治區主席助理張政、阿克蘇地委書記朱昌傑、行署專員穆鐵禮甫·哈斯木等領導出席了開館儀式並為博物館開館剪彩。上海第六批援疆幹部聯絡組秘書長、阿克蘇地委辦公室副主任朱軍,受上海第六批援疆幹部聯絡組組長、阿克蘇地委副書記黃劍鋼的委託參加了阿克蘇博物館的開館儀式。在開館儀式上,朱軍向博物館及博物館館長杜美菊贈送了裝幀精美的阿克蘇博物館設計手稿。

阿克蘇博物館的建築風格融合了現代文化和傳統民族文化,是現代建築與當地民族傳統建築的有機結合,已成為阿克蘇地區標誌性建築之一。

參觀指南

新疆阿克蘇博物館地址

新疆阿克蘇博物館地址地址:阿克蘇市西大街

交通線路:乘1路公車三中下車

郵編:843000

聯繫電話:0997-2158061