地理環境

新基洋村背依榕江,東靠近廣東十大山脈之一的柳崗山脈,新基小溪蜿蜒穿過,不愧為人間天堂經濟概況

新基洋村是汕頭市特色農業重點生產村之一,是粵東地區香蕉、橄欖、楊梅、柿、油甘等特色水果的主要生產地和重要集散地。主要糧食作物有香蕉、薯類等。主要經濟作物有甘蔗、食用菌、潮汕蕉柑、楊梅、三棱橄欖等。 其中,香蕉是新基洋村的特產,質優價高,供不應求,曾於1998年創下每公斤鮮果10元的紀錄。歷史古蹟

老爺宮

老爺宮是新基洋村人民心中的聖地,‘老爺宮’是潮語,為神廟的意思。每到初一十五,老爺宮前信眾虔誠祈禱,香火十分旺盛。如遇神佛聖誕,那場面更是人山人海,甚為壯觀,涵元寶塔

涵元寶塔位於新基洋村西南方向,是一座歷史悠久的文化古蹟被列為省級重點文物保護單位,揭陽市區京岡街道隔河相望。 涵元塔由明朝揭陽知縣馮元飈倡建,卜地於潮陽境內。始建於明天啟七年(1627年),建成於明崇禎十二年(1639年),屬磚石結構的八角樓閣式塔。塔坐東南向西北,高43米,空心、八面七層,內有螺鏇形石階可登塔頂,每層有門戶通出塔廊。塔門刻有“涵元寶塔”四字。塔尖原有一銅質壓頂,20世紀40年代中期遭雷擊而殘破。登塔頂可俯視榕江。塔南有石刻碑記5塊,保存完好。

榕江

距離新基洋村大約2公里處,有一條被稱為”潮汕母親河“的江—榕江,榕江屬南海水系河流,發源於陸河縣鳳凰山,流經陸河縣(1988年3月從陸豐縣分出)、揭西縣、普寧縣、揭陽縣、潮陽縣,於汕頭市牛田洋入海。流域面積4408平方公里,河長175公里,平均年徑流量31.1億立方米。[1]為廣東粵東地區第二大河流,僅次於韓江。是廣東省著名深水河,僅次於珠江,可進出3000~5000噸級貨輪,直航香港和廣州、上海、湛江等地。榕江沿河風光旖旎,古蹟繁多,旅遊資源十分豐富,其中“雙溪明月”、“南浦漁歌”等,早在明清時代就是“揭陽八景”之一,“桃花過渡”的美麗傳說,在潮汕地區家喻戶曉。

文化娛樂

潮劇

新基洋作為金灶乃至整個潮汕的文明,潮劇在這裡得到很好的傳承和發展,潮劇又名潮州戲、潮音戲、潮調、是用潮州話演唱的一個古老的地方戲曲劇種。潮劇經常在廟會上演出,表示於對“老爺”(指神明)的尊敬,老百姓也喜愛在非常熱鬧的氛圍下觀看,使節日氣氛更加濃重,因此,每逢正月拜神或隆重節日慶典,新基洋人民都會邀請一些潮劇表演藝術家在新基洋文化廣場(宮頭埕)進行潮劇表演,每場演出都是座無虛席。功夫茶

新基洋人作為典型的潮汕人,熱情好客是他們最大的特點,而具有濃郁的潮汕功夫茶正是他們待客之道,以及迎賓的最高禮節,品工夫茶是潮汕地區很出名的風俗之一,在本地,家家戶戶都有功夫茶具,每天必定要喝上幾輪。即使僑居外地或移民海外的潮汕人,也仍然保持著品功夫茶這個風俗。可以說,有潮汕人的地方,便有工夫茶的影子。工夫茶以濃度高著稱,初喝似嫌其苦,習慣後則嫌其他茶不夠滋味了。工夫茶採用的是烏龍茶葉,如鐵觀音、水仙和鳳凰茶。烏龍茶介乎紅、綠茶之間,為半發酵茶,只有這類茶才能衝出工夫茶所要求的色香味。鳳凰茶產自潮州鳳凰山區,茶湯色澤微褐,茶葉條索緊、葉質厚實,很耐沖泡,一般可沖20次左右。鳳凰單叢茶最有名,具桂花、茉莉、蜂蜜的風味,曾在福州舉行的全國名茶評選會上榮獲桂冠。

工夫茶的茶具,包括爐子,是紅泯小炭爐,一般高一尺二寸,茶鍋為細白泥所制,鍋爐高二寸,底有碗口般大,單把長近三寸,沖罐如紅柿般大,乃潮汕泥制陶壺,茶杯小如核桃,乃瓷製品,其壁極薄。

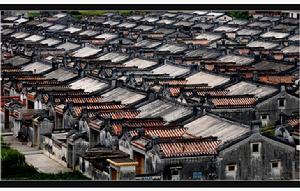

特色民居

新基洋如今還保留一大批具有潮汕本土特色的民居,如下山虎,四點金,四馬拖車等下山虎

“下山虎”的建築又稱為“爬獅”或“雙跑獅”。“下山虎”多為一廳二房二厝手(即前房,加八尺)。建築格局比“四點金”簡單,比它少了兩個前房,其餘的基本一樣。“下山虎”因為出入門路不同,因此有開正門和開邊門的區別。通常中間不開門,而是兩邊開門,兩邊的門又稱為“龍虎門”,也有既開正門也開邊門的。“下山虎”還有一種形式,它的大門一側升高,占去一側“伸手”位置,稱為“單跑獅”;也有因用地的限制, “二伸手”的廂房為單瀉水屋頂的廊房形式。整個結構的平面近似於北方民居中的三合院。“下山虎”減去前部兩個厝手,只剩一廳二房的,稱為“平房厝”。

四點金

四點金”因其四角上各有一間其形如“金”字的房間壓角得名。後面的大廳是祭祖的地方,兩邊的“大房”是長輩居住的臥室,門廳兩側的“下房”是晚輩與僕人的居室,天井左右有迴廊的南北廳,有的還有兩間小房,作廚房或柴草房,又稱“格仔”。“格仔”與大房之間有通往外面的側門,稱“子孫門”,取多子多孫出入之間。“四點金”形體莊重,極象一個以后座的廳堂為身,“大房”為兩肩,“伸手房”為雙臂,“下房”為交手的抱氣入懷的人體,它中間敞開的庭院天井是其虛懷納氣的空間,這種格局和“風水學”中“山凹環抱”的“風水”美格是同構的。

“四點金”一般對外不開窗,窗只開向內庭。這是因為“凡屋以天井為財祿,以面前屋為案山。天井闊狹得中,聚財”(《陽宅撮要》)。“財氣”從大門或從上天降臨積聚於天井後,再通過各房門窗“吸”進屋裡,若對外開窗就是葫蘆漏氣,財氣外泄。

“四點金”方正對稱的格局極易擴展為宗祠和家廟。潮汕的宗祠就是在“四點金”的基礎上擴建而成的:如將“四點金”迴廊兩側的“格仔”和天井與後廳之間的“隔閃”(隔斷),以及後廳和左右大房的牆統統拆去,使堂與堂,堂與廳之間相連,成為一個以中庭為中心的上下左右四廳相向的“亞”字形空間結構,並在大堂放上祖先靈位及神器,就成了可以祭祖的二進祠堂。王國維在《明堂寢廟通考》中言古代宗廟、明堂、宮寢“皆為四屋相對,中涵一庭或一室”,指的就是這種布局。

祠堂後廳則是擺放列祖列宗的神龕,因此最為高大神聖。舉凡族祭、社祭、醮祭、祖宗的生忌日等都要例行祭祀,每隔數年要舉行一次大祭。大祭時擺上全豬全羊,其它供品,更是不計其數。老人們穿起了馬卦,戴起了禮帽,隨著主祭的號令,畢恭畢敬地叩頭,經多次鞠躬祭酒和獻供之後,鼓樂炮仗齊鳴,好不熱鬧。

為便於舉辦大規模的祭拜活動,祠堂廳堂必須闊大。然而,按照“小堂宜團聚,中堂略闊而要方正,大堂宜闊大亦忌疏野。”(《陽宅撮要》)的原則,太過闊大的廳堂就不免“疏野”而不聚氣;空間過大陽氣太盛,而祖宗的神靈屬陰,從祖宗牌位所仰望所見到的天空(“風水學”稱為“過白”)不宜太多。因此,為抑制過盛的陽氣,潮人就在後廳與天井之間再建一“拜亭”這一時間和空間的交匯點出發,上可抑制神靈前的陽氣,使祖宗能夠安亭祭祀,還可為祭拜的子孫遮日擋雨,又增加建築氣勢。因而,“拜亭”的設定是潮人重宗法制的見證。

駟馬拖車

整個建築主體以一座三進大廳堂中心置於中軸線,其結構形式與“百鳥朝凰”近似,唯門樓間兩側的房較為狹小,稱“庫房”。以三廳二天井的祠堂為“車”,以祠堂兩側各縱向並排的二座“四點金”為“馬”,以“火巷”與主座隔開,最外側再加建“火巷”、“排屋”圍合,使之成為一座龐大的獨立單元。一般來說,“駟馬拖車”的正門前面會留一塊地做“大埕”,即廣場。“大埕”兩邊有大門,叫做“龍虎門”,廣場前面均開一半月池。整個建築格局就像一架由四匹馬拉著的車子,故名“駟馬拖車”。中軸是一座三進的大廳堂:走進正門是凹形門廳,廳的兩側各有一間下房,下房比較小,所以叫“庫房”。門廳進去是天井及左右兩道通廊,天井進去又是一個廳,叫“前廳”,前廳的兩側各有一間大房,這就是第二進了。前廳一側有門通到第三進,第三進的廳房結構和第二進的一樣,只是第三進的大廳後面隔開一塊狹長的暗間,稱作“後庫”。前廳和後廳都是三開間的,所以寬敞明亮。“駟馬拖車”的屋頂是穿斗式梁架的硬山頂結構,地平面前低後高,後廳高於前廳,前廳又高於門廳。後包指第三進後面的一列房子。“駟馬拖車”還可於後面成片擴建“下山虎”、“四點金”,形成更為龐大的聚落,裡面門巷相通,既分又合。

“駟馬拖車”整個建築的各個部分都有它特殊的功能。前廳用來接待客人,所以也叫“客廳”;後廳用於供奉祖宗的靈位,是祭祖的場所。內眷一般住在後院,前院的房間是做為客房用的,排屋則作為族人、傭工的住所。後包比較幽靜,一般做書齋用。門前的廣場可供客人安頓車馬。總的來說,主體建築前低後高,每進遞增三級石階,這樣便於突出主要廳堂,更重要的是為了不讓前進遮住後進,保證後進的採光。整座宅院的結構都很講究,反映了潮汕地區一種嚴格區分尊卑上下、男女內外,又注重崇宗睦族的文化傳統。