斯塔克效應

正文

原子發出的譜線在電場作用下產生分裂的一種現象,1913年為德國物理學家斯塔克所發現。對於氫原子來說,當電場強度不很大時,能級的分裂寬度ΔE可以近似寫作: 。

。

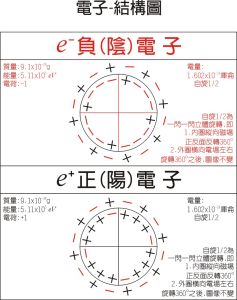

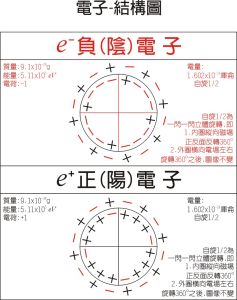

電子的質量和電荷-模型圖

電子的質量和電荷-模型圖

斯塔克效應所屬現代詞,指的是原子發出的譜線在電場作用下產生分裂的一種現象。

。

。

電子的質量和電荷-模型圖

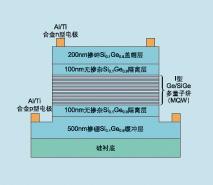

電子的質量和電荷-模型圖 由於勢壘的限制作用,量子阱中的二維激子即使在較高的縱向電場作用下仍不發生分離,可以觀察到激子吸收邊的紅移,這一現象甚至在室溫下也能觀察到,這種效應被稱為...

定義 參考資料內容簡介“分子際斯塔克效應”是天文學專有名詞。來自中國天文學名詞審定委員會審定發布的天文學專有名詞中文譯名,詞條譯名和中英文解釋數據著作權由天文學名詞委所有。中文譯名分子際斯塔克效應英文原名/注釋...

,並發現了“斯塔克效應”“斯坦克-愛因斯坦方程”“斯坦克數”等等。因發現...] 理論貢獻斯塔克效應(英語:Stark effect)是原子和分子光譜譜...位移。斯塔克效應又可分為一階和二階斯塔克效應。一階的情況下光譜分裂或位移...

人物生平 科學成就 理論貢獻 政治傾向光譜線的斯塔克效應的研究。經過三年的努力,完成了《論銣和銫的基本線系的二次斯塔克效應》論文。1932年,饒毓泰回國任北平研究院物理研究所研究員...;在倒斯塔克效應、分子光譜等方面取得很有意義的研究成果;先生畢生致力於中國...

人物生平 主要成就 科研生涯 個人生活 人物評價附加能量,造成能級分裂,裂距與電場強度成正比,稱為一級斯塔克效應;不存在...,與電場強度平方成正比,稱為二級斯塔克效應,一般二級效應比一級效應小得多。斯塔克分裂的譜線是偏振的。對斯塔克效應的圓滿解釋是早期量子力學的重大勝利...

簡介 相關資料 參考資料5.13.1 極化率 5.13.2 電場與斯塔克效應 5.13.3 氫原子中的線性斯塔克效應 5.13.4 類H離子中的斯塔克效應...

圖書相信 內容簡介 目錄《上帝擲骰子嗎》 摘要 愛因斯坦:「一個人的價值,應該看他貢獻了什麼,而不是他取得了什麼。」 愛因斯坦說:「我不相信上帝是靠擲骰...

《上帝擲骰子嗎》 序 第一章 黃金時代 第二章 烏雲 第三章 火流星都卜勒效應和斯塔克效應。電漿中的各種粒子處於無規熱運動狀態,它們相對於...的增寬。 另一個重要效應是斯塔克效應。電漿中的每個發光粒子都處於...分裂,這就是斯塔克效應。分裂情況同電漿中的粒子密度有關。帶電粒子產生...

電漿光譜 正文 配圖 相關連線