簡介

圓明園內文源閣額碑,現置於北京文津街國家圖書館內

圓明園內文源閣額碑,現置於北京文津街國家圖書館內在圓明園內。園中“水木明瑟”之北稍西為文源閣,上下各六楹,閣西為“柳浪聞鶯”。文源閣的匾額及閣內汲古觀瀾匾額都是乾隆皇帝御書。文源閣前為玲瓏峰,上面刊有乾隆御製《文源閣詩》閣東的亭內有石碑,上刊御製《文源閣記》。文源閣本《四庫全書》在乾隆四十八年(1783)抄畢入藏。鹹豐十年(1860),英法聯軍入侵,大肆焚掠圓明園,文源閣本《四庫全書》化為灰燼。今天,文源閣遺址已不可尋。刻《文源閣記》石碑尚存世間。

歷史

文源閣建於乾隆三十九年(1744),文源閣落成後,乾隆皇帝每年駐蹕圓明園,幾乎都要來此修憩觀書,吟詠題詩。

鹹豐十年(1860),英法聯軍攻占北京,他們在飽掠圓明園珍寶之後,舉全園而火焚之,大火在這座舉世聞名的“萬園之園”中肆虐了三日,文源閣和其中的《四庫全書》以及貯藏於味腴書屋中的一套《四庫全書薈要》也在這場浩劫中化為灰燼。閣與書從告竣送藏到被毀,存世僅七十餘年。

現在的文源閣閣已不存,僅餘閣基,其上青磚仍較為規整;曲池已涸,高大的“石玲峰”因民國時兩股土匪爭相盜賣不得,被其中一方炸為兩截。當年曾在四庫館擔任副總裁的彭元瑞、曹文埴題寫的詩文碑刻,雖湮沒在一片荒蕪中,尚依稀可辨;而乾隆帝的御碑已挪至文津街的國家圖書館分館院內,文字僅存其半。文淵閣中的文源閣碑被移至燕京大學和北京圖書館舊館。整個文源閣遺址和旁邊的舍衛城遺址遙相呼應,偶有遊人憑弔至此!至於閣中所藏《四庫全書》,僅聞民國時湖州劉承乾嘉業堂曾藏有鈐“文源閣寶”的全書六冊。

名稱由來

根據乾隆皇帝的御製的《文源閣記》石碑上的碑文可知,文源閣是仿照浙江寧波天一閣建造的,儒學經典是統領各門類學問的源頭,所以要將最先建成的圓明園藏書閣命名為文源閣。

景色

此為文源閣正殿地基,保存十分完整,包括西側的石子路,東側的側門,月台上的片石等

此為文源閣正殿地基,保存十分完整,包括西側的石子路,東側的側門,月台上的片石等文源閣是乾隆三十九年(1744)在圓明園內原有建築四達亭的基礎上略為增葺,於次年繼文津閣之後告成的,為七閣中建成的第二座。位置在全園的西北,南接水木明瑟,西臨柳浪聞鶯。閣額及閣內“汲古觀瀾”匾、楹聯等皆乾隆御書。閣南向而立,前方鑿挖曲池,並放養金魚於其中,據說大可盈尺。池南為怪石嶙峋的假山。池中還豎有一巨大太湖石,名“石玲峰”,高逾六米,玲瓏剔透,環孔眾多。正視之,則石如烏雲翻卷;手叩之,音色如銅。石寬盈丈,四周俱鐫有名臣詩賦,是當年圓明園中最大、也是最著名的一塊太湖石,與頤和園樂壽堂前的“青芝岫”齊名。閣東側為御碑亭,碑上勒有御製《文源閣記》。

格局

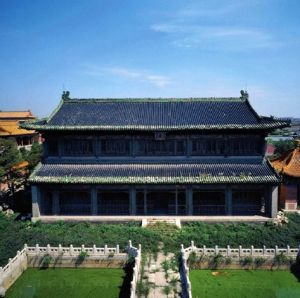

源閣雖已不存,但其格局當與文淵、文津、文溯三閣無異。從實物來看,現存的其它內廷三閣均為正宇上下六楹、各通為一間,內部則對天一閣予以改進,採取了明兩層暗三層的“偷工造”法,即外觀重檐兩層,實際上卻利用上、下樓板之間通常被浪費的腰部空間暗中多造了一個夾層,全閣上、中、下三層都能用來貯藏書籍。

外觀上為水磨絲縫磚牆,牆色為較沉靜無華的灰色,深綠廊柱,歇山式屋頂,上覆綠剪邊琉璃瓦。為顯示建築功能,楹柱間特地繪以河馬負書和翰墨卷帙畫面,色調清雅。全閣外觀古樸典雅,蘊含深意,內中遍藏宏富卷帙,寧靜肅穆,堪稱中國古代藏書樓的典範。

數字復原

復原文源閣是清華城市規劃設計研究院郭黛姮工作室“再造圓明園”項目的最新成果之一,項目組嘗試以3D形式復原圓明園的歷史、園林、建築及植物景觀。2011年11月,以數位技術還原的圓明園文源閣在國家圖書館首次公開展示。