流行病學

散發性甲狀腺腫以女性患者多見,男女之比1∶4。

病因

散發性甲狀腺腫

散發性甲狀腺腫大多數散發性甲狀腺腫患者沒有明顯的病因,部分患者的發病可能與下列因素有關:

1.碘缺乏兒童階段曾有輕度碘缺乏,到了成人階段,即使碘攝入已恢復正常,仍可引起甲狀腺病變的繼續發展。

2.酶缺陷甲狀腺激素合成過程中某些酶的先天性缺陷或獲得性缺陷可引起散發性甲狀腺腫,如碘化物運輸酶缺陷、過氧化物酶缺陷、去鹵化酶缺陷、碘酪氨酸耦聯缺陷等。

3.藥物碘化物、氟化物、鋰鹽、氨基比林、氨魯米特、磺胺類、保泰松、胺碘酮磺胺丁脲丙硫氧嘧啶等藥物可引起散發性甲狀腺腫毒性甲狀腺腫孕婦服用丙硫氧嘧啶治療,丙硫氧嘧啶雖不能透過胎盤屏障,但母體血T4、T3水平下降,使胎兒血T4、T3水平也隨之下降,刺激胎兒TSH水平上升,可發生先天性甲狀腺腫。

4.吸菸吸菸可引起散發性甲狀腺腫因為吸入物中含硫氰酸鹽,這是一種致甲狀腺腫物質,吸菸者血清甲狀腺球蛋白水平要高於非吸菸者。

5.遺傳因素Brix(1999)曾對非地方性甲狀腺腫流行地區的5000多例單卵雙生和雙卵雙生的同性別孿生子進行研究,發現單純性甲狀腺腫的遺傳易感性占82%,只有18%歸因於環境因素,該研究結果是散發性甲狀腺腫可由遺傳因素引起的重要證據。目前發現與散發性甲狀腺腫發病有關的遺傳因素有14q、多結節性甲狀腺腫基因-1、3q26、Xp22、甲狀腺球蛋白基因等。

6.甲狀腺素需要量增加在青春發育期或妊娠期機體對於甲狀腺激素的需要量增加,甲狀腺激素的合成相對不足,可發生單純性甲狀腺腫。

7.其他疾病皮質醇增多症、肢端肥大症及終末期腎臟疾病患者可發生散發性甲狀腺腫。

發病機制

散發性甲狀腺腫

散發性甲狀腺腫1.發病機制散發性甲狀腺腫的發病機制目前尚無定論,可能有多種因素、多種機制參與作用。

(1)TSH的刺激:部分散發性甲狀腺腫患者存在碘攝入不足或攝入致甲狀腺腫藥物,甲狀腺激素合成下降反饋性刺激垂體分泌TSH增加,TSH刺激甲狀腺細胞增生肥大,這部分患者補充碘劑或甲狀腺素可抑制TSH。

(2)甲狀腺對TSH的敏感性增加:多數散發性甲狀腺腫患者血清T3、T4水平正常血清TSH水平正常,合理的解釋是部分亞群的甲狀腺濾泡細胞對TSH刺激的敏感性增加,對於這部分病人補充碘劑或甲狀腺素不能抑制TSH。

(3)TSH類似物質:有相當一部分散發性甲狀腺腫病人體內可檢測到甲狀腺生長刺激抗體(growth-stimulatingAbs)、甲狀腺刺激多肽(thyroid-stimulatingpeptides),這些物質有類似TSH的作用但不依賴TSH受體。

(4)生長因子:在散發性甲狀腺腫的發生過程中,甲狀腺內分泌甲狀腺外旁分泌一些生長因子可能參與作用。

①胰島素樣生長因子-1(IGF-1):Minuto(1989)發現散發性甲狀腺腫病人體內有免疫反應性的IGF-1水平比正常人群升高2倍,而在Graves病病人體內未升高。Maiorano(1994)研究發現散發性甲狀腺腫病人IGF-1水平升高主要位於甲狀腺濾泡細胞。體外細胞培養研究表明甲狀腺濾泡細胞能分泌IGF-1,但不依賴外源性IGF-1,說明在甲狀腺增生性疾病中有自分泌IGF-I現象。體外及體內研究還表明IGF-1與TSH協同刺激甲狀腺生長及正常發揮功能兩者缺一不可。甲狀腺自分泌IGF-1的調節與碘有關,缺碘時甲狀腺濾泡細胞自分泌IGF-1增加。

②成纖維細胞生長因子(FGF):Thompson(1998)研究發現散發性甲狀腺腫濾泡細胞表達FGF-1、FGF-2及FGFR-1,且表達水平高於正常甲狀腺組織。動物實驗顯示,FGF-1可以使甲狀腺重量明顯增加,使脫碘酶的活性降低。

③轉化生長因子-β(TGF-β):體外細胞培養研究發現TGF-β對甲狀腺濾泡細胞的生長表現為抑制作用,但甲狀腺濾泡細胞分泌的TGF-β1可以加強濾泡周圍成纖維細胞的增生,使濾泡周圍間質擴展從而導致散發性甲狀腺腫組織中常見的纖維變性和基質的過度沉積。

④表皮生長因子(EGF):體外細胞培養實驗表明,EGF可刺激甲狀腺濾泡細胞的增生,TSH可以加強EGF與甲狀腺細胞表面的EGF-R結合,同時可加強EGF對甲狀腺細胞的有絲分裂。

⑤血管生成因子:甲狀腺濾泡上皮增生需要血管床的增生,以維持營養供應。因此,在散發性甲狀腺腫發生過程中有血管生成因子參與作用。甲狀腺濾泡細胞可通過旁分泌FGF刺激內皮細胞增生。體外實驗表明TSH可刺激甲狀腺細胞分泌血管內皮生長因子(VEGF)增加,從而促進內皮細胞增生。

⑥內皮素(endothelin,ET):ET-1主要由血管內皮合成ET-2ET-3主要由血管平滑肌細胞合成ET的受體有ETA和ETB。ETA在血管平滑肌細胞上表達,參與血管收縮。ETB在血管內皮細胞上表達參與一氧化氮(NO)、前列腺環素和利尿鈉多肽(natriuroticpeptide,ANP)的生成的作用。一氧化氮合成酶基因(NOSI,NOSⅢ)表達水平可上升,如加入NOS抑制物,可降低血管的增生。體外實驗顯示ANP可以抑制甲狀腺細胞釋放甲狀腺球蛋白,而TSH可以下調甲狀腺細胞ANP受體的數目另外ET-1和ANP都可以調節內皮細胞VEGF的合成,ET-1刺激VEGF的合成ANP則抑制VEGF的合成。因此在甲狀腺腫的發生過程中,VEGF、ET-1、ANP相互作用,共同調節血管生成

⑦肝細胞生長因子(HGF):甲狀腺細胞可以分泌HGF而HGF是甲狀腺細胞強烈的有絲分裂原。

在地方性甲狀腺腫的發病機制中,缺碘引起的TSH水平的升高起著關鍵作用,而對於散發性甲狀腺腫,血清TSH水平一般不升高,TSH與多種生長因子相互作用,從而決定散發性甲狀腺腫的發生、發展。細胞內碘水平較低可能是散發性甲狀腺腫的結果,而非誘因。

(5)自身免疫散發性甲狀腺腫組織可表達HLA-DR抗原表達HLA-DR抗原的上皮細胞可以自身遞呈抗原,激發自身免疫反應,產生自身抗體,這些自身抗體具有刺激甲狀腺細胞生長的作用。

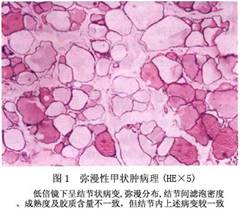

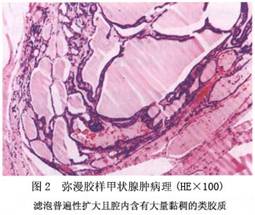

2.病理本病的組織學改變視病因及病期有一定差異。在早期,甲狀腺呈瀰漫性輕度或中度增生腫大,血管增多、腺細胞肥大當疾病持續或反覆惡化及緩解時,甲狀腺因不規則增生或再生,逐漸出現結節隨病情發展由於腺泡內積聚大量膠質(膠性甲狀腺腫)形成巨大腺泡,濾泡上皮細胞呈扁平,腺泡間結締組織和血管減少。至後期,部分腺體可發生壞死、出血、囊性變、纖維化或鈣化,此時甲狀腺不僅體積顯著增大且有大小不等,質地不一的結節。甲狀腺結構和功能的異質性,一定程度功能上的自主性是本病後期的特徵。

臨床表現

1.甲狀腺腫大或頸部腫塊甲狀腺腫大是非毒性甲狀腺腫特徵性的臨床表現,患者常主訴頸部變粗或衣領發緊。甲狀腺位於頸前部,易向外生長,有時甲狀腺腫可向下發展進入胸骨後,這可能是由於胸廓內負壓所致;偶見甲狀腺腫發生於迷走甲狀腺組織。病程早期為瀰漫性甲狀腺腫大查體可見腫大甲狀腺表面光滑,質軟,隨吞咽上下活動,無震顫及血管雜音,青春期妊娠期、哺乳期患者甲狀腺腫大明顯加重。隨著病程的發展,逐漸出現甲狀腺結節性腫大,一般為不對稱性、多結節性多個結節可聚集在一起,表現為頸部腫塊。結節大小不等、質地不等、位置不一。甲狀腺腫一般無疼痛,如有結節內出血則可出現疼痛。如體檢發現甲狀腺結節質硬活動度欠佳,應警惕惡變可能。

2.壓迫症狀壓迫症狀是非毒性甲狀腺腫最重要的臨床表現,壓迫症狀一般在病程的晚期出現但胸骨後甲狀腺腫早期即可出現壓迫症狀。

(1)壓迫氣管:輕度氣管受壓通常無症狀,受壓較重可引起喘鳴、呼吸困難、咳嗽,開始在活動時出現,以後發展到靜息時也出現。胸骨後甲狀腺腫引起的喘鳴和呼吸困難常在夜間發生,可隨體位改變而發生(如患者上肢上舉)當病人已有氣道狹窄時結節囊內出血或發生支氣管炎可使呼吸困難症狀急劇加重。

(2)壓迫食管:食管位置較靠後,一般不易受壓,如甲狀腺腫向後生長,可壓迫食管,引起吞咽困難。

(3)壓迫喉返神經:單側喉返神經受壓可引起聲帶麻痹、聲音嘶啞,雙側喉返神經受壓還可引起呼吸困難。喉返神經受壓症狀可為一過性,也可為永久性。出現喉返神經受壓症狀,要高度警惕惡變可能。

(4)壓迫血管:巨大甲狀腺腫,尤其是胸骨後甲狀腺腫可壓迫頸靜脈、鎖骨下靜脈甚至上腔靜脈,引起面部水腫,頸部和上胸部淺靜脈擴張

(5)壓迫膈神經:胸骨後甲狀腺腫可壓迫膈神經,引起呃逆,膈膨升。膈神經受壓較少見。

(6)壓迫頸交感神經鏈:胸骨後甲狀腺腫可壓迫頸交感神經鏈,引起Horners綜合徵。頸交感神經鏈受壓較少見。

診斷

散發性甲狀腺腫

散發性甲狀腺腫非地方性甲狀腺腫流行區域的居民,甲狀腺瀰漫性腫大或結節性腫大,在排除甲亢、橋本甲狀腺腫、甲狀腺癌等疾病後可診斷為散發性甲狀腺腫。

1.甲狀腺腫分級WHO(1994)提出的甲狀腺腫分級標準:

(1)0級:無甲狀腺腫(甲狀腺看不到、觸不到)。

(2)1級:甲狀腺增大引起的頸部腫塊,可以觸及,但在頸部正常體位時看不到,吞咽時腫塊上移1級已包括結節性甲狀腺腫。

(3)2級:在頸部正常體位也能看到頸部腫塊,與觸診發現的甲狀腺增大相符。

2.甲狀腺功能的評價診斷非毒性甲狀腺腫必須證實甲狀腺功能處於正常狀態及血清T3T4水平正常。甲狀腺功能狀態有時在臨床上難以評價,因為有些甲亢患者,尤其是老年人臨床表現輕微或不典型。

檢測血清T3、T4水平雖可評估甲狀腺功能,但甲狀腺功能正常的老年人血清T3水平可下降。血清TSH水平是反映甲狀腺功能的最好指標,亞臨床甲亢基礎血清TSH水平下降,TSH對TRH的反應下降。

鑑別診斷:

1.橋本甲狀腺腫(慢性淋巴細胞性甲狀腺炎)表現為甲狀腺雙側或單側瀰漫性小結節狀或巨塊狀腫塊,質地較硬,TPOAb、TgAb皆為陽性有助於與非毒性甲狀腺腫鑑別細針穿刺細胞學檢查可確診。

2.Riedel甲狀腺炎(慢性纖維性甲狀腺炎)表現為甲狀腺無痛性腫塊,質地堅硬,固定,細針穿刺細胞學檢查意義不大需手術活檢確診

3.甲狀腺瘤表現為甲狀腺單發性腫塊質韌,與非毒性甲狀腺腫的單髮結節難以鑑別,細針穿刺細胞學檢查有助於鑑別。

4.甲狀腺癌表現為甲狀腺單發性腫塊,質硬,髓樣癌伴有血清降鈣素水平升高,病理學檢查確診。

檢查

實驗室檢查:

其目的是判斷甲狀腺的功能狀態,因為甲狀腺腫可伴有臨床或亞臨床甲減,也可伴臨床或亞臨床甲亢。

1.血清TSH、T3、T4檢測散發性甲狀腺腫患者一般血清TSH、T3、T4水平正常。晚期自主功能形成時,血清TSH水平下降,FT4水平升高,或FT4水平正常而FT3水平升高。

2.131I攝取率131I攝取率正常或升高。

3.血清TPOAb、TgAb一般為陰性少數可為陽性,提示其發病可能與自身免疫反應有關,另外,可提示其將來發生甲減的可能性較大。

4.細針穿刺細胞學檢查非毒性甲狀腺腫患者不需要常規行細針穿刺細胞學檢查,但對於B超顯示為低回聲的實質性結節、鈣化結節直徑≥3cm的結節、質地較硬結節或生長迅速的結節應行細針穿刺細胞學檢查細針穿刺細胞學檢查是術前評價甲狀腺結節的最有效的方法敏感性為65%~98%特異性為72%~100%。

其它輔助檢查:

1.頸部X線檢查對病程較長,甲狀腺腫大明顯或有呼吸道梗阻症狀或胸骨後甲狀腺腫的患者應攝氣管片,並在閉住聲門,分別在用力呼氣和吸氣動作時攝片,以了解有無氣管移位、氣管軟化,並可判斷胸骨後甲狀腺腫的位置及大小。

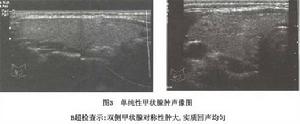

2.頸部超聲檢查頸部B超是診斷甲狀腺腫最可靠的方法。B超能檢測出2~4mm的小結節因此B超能發現體檢觸不到的結節通常體檢發現成人甲狀腺結節的發生率為4%~7%,而B超檢查發現成人近70%有甲狀腺結節,其中許多結節直徑≤1cm。B超檢查時應測量甲狀腺體積觀察有無結節,是單髮結節還是多髮結節是囊性結節還是實質性結節,高回聲還是低回聲有無鈣化邊界是否清晰等。瀰漫性甲狀腺腫大的常見聲像表現有:①甲狀腺呈瀰漫性、對稱性增大,表面光滑,無結節。明顯增大時可壓迫氣管和頸部血管②當濾泡充滿膠質而高度擴張時,形成多個無回聲區。

彩色都卜勒檢查時,可發現較正常甲狀腺血流信號無明顯增加,呈散在的少許血流信號。

3.核素顯像核素顯像可以評價甲狀腺形態及甲狀腺結節的功能。瀰漫性甲狀腺腫可見甲狀腺體積增大放射性分布均勻結節性甲狀腺腫可見溫結節或冷結節。

4.頸部CT和MRI頸部CT或MRI並不能提供比B超更多的信息且價格較高,但對於胸骨後甲狀腺腫有較高的診斷價值。

5.呼吸功能檢測巨大甲狀腺腫或胸骨後甲狀腺腫應行肺功能檢測以對氣道受壓情況做出功能性評價。

治療

對於多數散發性甲狀腺腫病人不論是瀰漫性還是結節性,可以不需任何特殊治療。

1.治療指征下列情況需要治療:①有局部症狀,從頸部不適到嚴重壓迫症狀;②影響美觀;③甲狀腺腫進展較快;④胸骨後甲狀腺腫;⑤結節性甲狀腺腫不能排除惡變者;⑥伴甲狀腺功能異常者(包括臨床及亞臨床甲亢或甲減)。

2治療原則散發性甲狀腺腫病人臨床表現輕重不一差異較大,因此,治療方案應個體化具體的治療方法有TSH抑制治療、放射性碘治療及手術治療等。採用何種治療方法,原則上應根據患者的病情決定。

3.不治療臨床隨訪許多散發性甲狀腺腫病人甲狀腺腫生長緩慢局部無症狀甲狀腺功能正常可不予特殊治療臨床密切隨訪定期體檢B超檢查,觀察甲狀腺腫生長情況,結節生長情況,必要時應做細針穿刺細胞學檢查。另外,要定期檢測血清TSH水平,以及早發現亞臨床甲亢或甲減。如有明顯的致甲狀腺腫因素存在,應予去除。

4.TSH抑制治療

(1)一般評價:部分散發性甲狀腺腫的發病機制與TSH的刺激有關,用外源性甲狀腺激素可以抑制內源性TSH的分泌,從而防治甲狀腺腫的生長,TSH抑制治療已被廣泛套用於散發性甲狀腺腫的治療。

TSH抑制治療前,應檢測血清TSH水平,若血清TSH水平正常,則可進行TSH抑制治療,若血清TSH<0.1mU/L,則提示有亞臨床甲亢,不應行TSH抑制治療。TSH抑制治療時應檢測血清TSH水平或甲狀腺攝131I率(RAIU),一般認為血清TSH<0.1mU/L或RAIU<5%為完全抑制,高於這水平為部分抑制。散發性甲狀腺腫行TSH抑制治療時,血清TSH水平應抑制到什麼程度,目前尚無定論一般認為,血清TSH水平抑制到正常範圍的下限水平即可。

(2)操作方法:年輕人開始口服L-T4100μg/d(T480mg/d),以後逐漸增至L-T4150~200μg/d;老年人開始口服L-T450μg/d(T440mg/d)以後逐漸增加。根據血清TSH水平調整L-T4劑量,每2個月增加L-T425μg/d如果血清TSH達到抑制水平6~12個月,甲狀腺體積無明顯縮小,應停用L-T4。如甲狀腺體積縮小,可嘗試適當減少L-T4的劑量而維持療效,這種做法對於有心臟病或骨質疏鬆的老年人很重要TSH抑制治療持續時間目前尚無定論,考慮到長期TSH抑制治療易引起房顫和骨質疏鬆,因此,L-T4服藥時間一般不超過2年,或者在甲狀腺體積縮小後逐漸減少L-T4的劑量。

TSH抑制治療對於早期瀰漫性、增生活躍的散發性甲狀腺腫療效較好對於基礎血清TSH水平較高的病人療效較好。一般治療3~6個月後就能看到甲狀腺體積明顯縮小。L-T4停用後易復發。

(3)TSH抑制治療的禁忌證:①亞臨床甲亢;②不穩定心絞痛;③不規則房性心動過速。

(4)TSH抑制治療的併發症:

①甲亢:外源性甲狀腺激素,加上結節性甲狀腺腫自主功能結節分泌的T3、T4可引起臨床或亞臨床甲亢,甲亢可進一步引起心臟病變和骨病變。甲亢的發生與L-T4的劑量有關,減少L-T4劑量可使甲亢緩解或消失。

②心臟病變:長期血清TSH水平抑制在0.1mU/L以下易引起心臟病變如房顫、左心室肥大心臟舒張功能下降。

③骨質疏鬆:絕經後婦女長期血清TSH水平抑制在0.1mU/L以下可引起骨質吸收,骨質疏鬆,易發生骨折。

5.放射性碘(131I)治療

(1)一般評價:放射性碘(131I)在毒性甲狀腺腫的治療中已廣泛套用,在散發性非毒性甲狀腺腫的治療中尚未廣泛套用近年來情況有所改變,131I治療散發性甲狀腺腫已被越來越多的重視。近10年來,有多篇文獻報告採用一次性大劑量131I治療散發性甲狀腺腫取得了較好的療效,可使80%~100%病人甲狀腺體積縮小40%~60%Wesche(2001)報導,對放射性碘和L-T4治療散發性非毒性甲狀腺腫行前瞻性隨機對照研究,發現單次劑量131I治療2年後甲狀腺體積縮小44%,而L-T4治療2年後甲狀腺體積縮小1%;131I治療組97%的病人對治療有反應(指甲狀腺體積縮小≥13%),而L-T4治療組僅43%的病人對治療有反應;在對治療有反應的患者中131I治療組甲狀腺體積縮小46%,L-T4治療組甲狀腺體積縮小22%Wesche的研究顯示131I治療散發性非毒性甲狀腺腫的療效明顯優於L-T4。131I對散發性甲狀腺腫甲狀腺體積縮小的療效與131I的劑量有相關性,與治療前甲狀腺的體積呈負相關。

對於門診散發性甲狀腺腫患者分次給予131I治療也能取得較好的療效。Howarth(1997)報導,對門診較大結節性甲狀腺腫患者分次給予131I,每個月給予555MBQ共4個月總量為2.22GBq(60mCi),結果71%患者主觀感覺局部壓迫症狀改善,92%患者臨床評估甲狀腺體積縮小分次給予131I的優點在於可以減輕單次大劑量給予131I可能造成的甲狀腺水腫,對於伴有甲亢或者巨大胸骨後甲狀腺腫患者較為有利。

(2)1311治療的適應證:①對於有手術指征但拒絕手術或有手術禁忌證者;②術後復發再次手術併發症發生率較高,可採用131I治療;③伴臨床或亞臨床甲亢者;④絕經後或有心臟病者,由於TSH抑制治療可能會發生骨質疏鬆或心臟併發症;⑤年輕病人傳統上多採用TSH抑制治療,如採用131I治療可能達到更好的治療效果,但131I治療後甲減的發生率較高。

(3)131I治療的劑量:100μCi(3.7MBq)/g甲狀腺組織(根據24hRAIU進行矯正)

(4)131I治療的禁忌證:①妊娠期婦女;②哺乳期婦女;③嚴重氣管受壓者。

(5)131I治療的併發症:

①甲減:131I治療後最常見的併發症,Wesche報導,散發性甲狀腺腫病人經131I治療2年後,甲減的發生率為45%;治療前基礎血清TSH水平正常的病人,131I治療後易發生甲減;治療前TPOAb陽性的病人131I治療後易發生甲減。

②放射性甲狀腺炎:大劑量131I治療散發性甲狀腺腫可出現放射性甲狀腺炎發生率約為3%~14%在131I治療1個月內出現。表現為局部疼痛及甲亢症狀,血清TSHR抗體(TRAb)檢測為陰性,3個月後恢復正常。

③Graves病:大劑量131I治療散發性甲狀腺腫可出現類似Graves病的甲亢,發生率約為5%在131I治療3個月後出現。血清TRAb升高,18個月後血清TRAb下降,治療前血清TPOAb抗體升高的病人,131I治療後易發生Graves病。

6.手術治療手術治療可以迅速解除局部壓迫症狀,並能取得可靠的病理資料,因此手術治療散發性甲狀腺腫具有不可替代的優勢。

(1)手術適應證:①巨大甲狀腺腫壓迫氣管、食管或喉返神經者;②胸骨後甲狀腺腫;③巨大甲狀腺腫影響生活、工作和美觀者;④結節性甲狀腺腫不能排除惡變者包括單髮結節、質硬結節、近期增長迅速的結節、TSH抑制治療過程中仍生長的結節、頸部X線檢查示砂粒樣鈣化;⑤繼發性甲亢;⑥瀰漫性或結節性甲狀腺腫,經內科治療6~12個月,甲狀腺腫大無明顯縮小,甚至進一步增大者。

(2)手術禁忌證:①輕度地方性甲狀腺腫患者;②兒童期、青春期、妊娠期患者;③合併重要臟器嚴重器質性疾患者。

(3)手術方式及評價:手術方法需根據不同病情、甲狀腺腫的大小結節的情況等決定。常用的手術方式有甲狀腺部分切除術甲狀腺葉次全切除術和甲狀腺葉全切除術等

①瀰漫性甲狀腺腫:一般採用甲狀腺次全切除術(一葉或兩葉)

②單個結節為主的甲狀腺腫:結節直徑<3cm可行腺葉部分切除術,切除範圍應包括結節周圍1cm後的正常甲狀腺組織;結節直徑≥3cm,應行腺葉次全切除術或腺葉全切除術。術中疑有惡變者需行快速病理檢查,如為惡性,則行全甲狀腺或一葉全切除、對側次全切除術。

③多結節性散發性甲狀腺腫:行雙側甲狀腺葉次全切除術或全甲狀腺葉切除術、近全甲狀腺切除術。目前外科醫師對多結節性甲狀腺腫應採取何種手術方式爭議較大一種意見是應行甲狀腺葉次全切除術,理由是甲狀腺葉次全切除術時,術後併發症的發生率較甲狀腺葉全切除術低。另一種意見是應行甲狀腺葉全切除術,理由如下:

A.如果由有經驗的甲狀腺外科醫師施行甲狀腺葉全切除術,術後喉返神經損傷、甲狀旁腺損傷的發生率很低與甲狀腺次全切除術相仿。

B.40%的結節分布在甲狀腺葉背面部分行甲狀腺葉次全切除術無法完全切除病變因此術後復發率較高。

C.術後復發的病人再行手術,術後喉返神經損傷、甲狀旁腺損傷的發生率要升高10倍左右。

D.不論是可觸及的結節還是不能觸及的結節,都有惡變的可能兩者惡變的幾率差不多,約4%~6%,因此,甲狀腺葉次全切除術有可能會遺漏潛在的惡變病灶

④胸骨後甲狀腺腫:胸骨後甲狀腺腫的發生率很難確定因為早期無症狀的胸骨後甲狀腺腫如不行X線檢查很難發現,據文獻報導,胸骨後甲狀腺腫在行甲狀腺切除術的病人中占2.6%~21%,文獻報導差異較大可能與診斷標準不統一有關。胸骨後甲狀腺腫絕大多數是頸部甲狀腺腫的延續,只有很少一部分是真正的異位甲狀腺腫。

手術應採用甲狀腺葉全切除術,絕大多數可通過標準的頸部低領切口切除,少數需經胸骨劈開後切除。少數胸骨後甲狀腺腫可延伸至後縱隔,則手術難度較大。

⑤術後復發:行殘餘甲狀腺全切除,手術採用側方入路以便解剖及減少併發症

(4)術後處理:甲狀腺葉全切除術後應予小劑量L-T4激素替代治療;甲狀腺葉次全切除術後應予較高劑量的L-T4抑制治療,較高劑量L-T4抑制治療不能完全預防術後復發,只能減少術後復發的幾率治療期間應檢測血清TSH水平前者維持血清TSH水平在正常範圍,後者抑制血清TSH水平到正常範圍的下限水平。

7.穿刺抽吸或注射無水酒精對於囊性結節可行穿刺抽吸或注射無水酒精,也能起到使結節退縮的療效。