文章內容

救亡決論

救亡決論其二害曰:壞心術。揆皇始創為經義之意,其主於愚民與否,吾不敢知。而天下後世所以樂被其愚者,豈不以聖經賢傳,無語非祥,八股法行,將以“忠信廉恥”之說漸摩天下,使之胥出一途,而風俗亦將因之以厚乎?而孰知今日之科舉,其事效反於所期,有斷非前人所及料者。今姑無論試場大弊,如關節、頂替、倩槍、聯號,諸寡廉鮮恥之尤,有力之家,每每為之,而未嘗稍以為愧也。請第試言其無弊者,則孔子有言:“知之為知之,不知為不知,是知也”,故言止於所不知,固學者之大戒也。而今日八股之士,乃真無所不知。夫無所不知,非人之所能也。顧上既如是求之,下自當以是應之。應之奈何?剿說是已。夫取他人之文詞,腆然自命為己出,此其人恥心所存,固已寡矣。苟緣是而僥倖,則他日掠美作偽之事愈忍為之,而不自知其為可恥。然此猶其臨場然耳。至其用功之日,則人手一編,號曰揣摩風氣。即有一二聰穎子弟,明知時尚之日非,然去取所關,苟欲求售,勢必俯就而後可。夫所貴於為士,與國家養士之深心,豈不以矯然自守,各具特立不詭隨之風,而後他日登朝,乃有不苟得不苟免之概耶!乃今者,當其做秀才之日,務必使之習為剿竊詭隨之事,致令羞惡是非之心,旦暮梏亡,所存濯濯。又何怪委贄通籍之後,以巧宦為宗風,以趨時為秘訣。否塞晦盲,真若一邱之貉。苟利一身而已矣,遑惜民生國計也哉!且其害不止此。每逢春秋兩闈,闈內外所張文告,使不習者觀之,未有不欲股弁者。逮親見其實事,乃不徒大謬不然,抑且變本加厲。此奚翅當士子出身之日,先教以赫赫皇言,實等諸濟竅飄風,不關人事,又何怪他日者身為官吏,刑在前而不栗,議在後而不驚。何則?凡此又皆所素習者然也。是故今日科舉之事,其害不止於錮智慧,壞心術,其勢且使國憲王章漸同糞土,而知其害者,果誰也哉?

其三害曰:滋游手。楊子云有言:“言,心聲也;書,心畫也。”故知言語文字二事,系生人必具之能。人不知書,其去禽獸也,僅及半耳。中國以文字一門專屬之士,而西國與東洋則所謂民之眾,降而至於婦女走卒之倫,原無不識字知書之人類。且四民並重,從未嘗以士為獨尊,獨我華人,始翹然以知書自異耳。至於西洋理財之家,且謂農工商賈皆能開天地自然之利,自養之外,有以養人,獨士枵然,開口待哺。故士者,固民之蠹也。唯其蠹民,故其選士也,必務精,而最忌廣;廣則無所事事,而為游手之民,其弊也,為亂為貧為弱。而中國則後車十乘,從者百人,孟子已肇厲階。至於今日之士,則尚志不聞,素餐等誚。十年之間,正恩累舉,朝廷既無以相待,士子且無以自存。棫樸叢生,人文盛極。若以孫伯符殺丹陽太守坐無所知者例之,則與當塗公卿,皆不容於堯舜之世者也。況夫益之以保舉,加之以捐班,決疣潰癰,靡知所屆。中國一大豕也,群虱總總,處其荃蹄曲隈,必有一日焉,屠人操刀,具湯沐以相待,至是而始相吊也,固已晚矣。悲夫!

夫數八比之三害,有一於此,則其國鮮不弱而亡,況夫兼之者耶!今論者將謂八比取士,固未嘗誠負於國家,彼自明以來用之矣,其所致之賢哲巨公,指不勝屈,宋蘇軾常論之矣。果循名責實之道行,則八比亦何負於天下?此說固也,然不知利祿之格既懸,則無論操何道以求人,皆有聰明才智之儔入其彀。設國家以飯牛取士,亦將得寧戚、百里大夫;以牧豕取士,亦將得卜式、公孫丞相。假當日見其得人,遂以此為科舉,則諸公以為何如?夫科舉之士,為國求才也,勸人為學也。求才為學二者,皆必以有用為宗。而有用之效,征之富強;富強之基,本諸格致。不本格致,將無所往而不荒虛,所謂“蒸砂千載,成飯無期”者矣。彼蘇氏之論,取快一時,蓋方與溫公、介甫立異抵戲,又何可視為篤論耶!總之,八股取士,使天下消磨歲月於無用之地,墮壞志節於冥昧之中,長人虛驕,昏人神智,上不足以輔國家,下不足以資事蓄。破壞人才,國隨貧弱。此之不除,徒補苴罅漏,張皇幽眇,無益也,雖練軍實、講通商,亦無益也。何則?無人才,則之數事者,雖舉亦廢故也。舐糠及米,終致危亡而已。然則救之之道當何如?曰:痛除八比而大講西學,則庶乎其有鳩耳。東海可以回流,吾言必不可易也。

難者曰:夫八股錮智慧,壞心術,滋游手,積將千年之弊,流失敗壞,一旦外患馮陵,使國家一無可恃。欲戰則憂速亡,忍恥求和,則恐寢待浸滅。當是之時,其宜改弦更張,不待言矣。惟是處存亡危急之秋,待學問以成功,將何殊播谷飼蠶,俟獲成獻功,以救當境饑寒之患。道則是矣,於塗無乃迂乎?今先生論救亡而以西學格致為不可易,夫格致何必西學,固吾道《大學》之始基也,獨其效若甚賒,其事若甚瑣。朱晦翁《補傳》一篇,大為後賢所聚訟。同時陸氏兄弟,已有逐物破道之譏。前明姚江王伯安,儒者之最有功業者也,格窗前一竿竹,七日病生。其說謂“格”字當以孟子格君心之非,及今律格殺勿論諸“格”字為訓,謂當格除外物,而後有以見良知之用,本體之明。此尤事功無待格致之明證,而先生謂富強以格致為先務,蒙竊惑之。其說得詳聞與。

應之曰:不亦善乎,客問之也。夫中土學術政教,自南渡以降,所以愈無可言者,孰非此陸王之法階之厲乎!以國朝聖祖之聖,為禹、文以後僅見之人君,亦不過挽之一時,鏇復衰歇。蓋學術末流之大患,在於徇高論而遠事情,尚氣矜而忘實禍。夫八股之害,前論言之詳矣。而推而論之,則中國宜屏棄弗圖者,尚不止此。自有制科來,士之舍於進梯榮,則不知所事學者,不足道矣。超俗之士,厭制藝則治古文詞,惡試律則為古今體;鄙摺卷者,則爭碑板篆隸之上游;薄講章者,則標漢學考據之赤幟。於是此追秦漢,彼尚八家,歸、方、姚、劉,惲、魏、方、龔,唐祖李、杜,宋禰蘇、黃;七子優孟,六家鼓吹。魏碑晉帖,南北派分,東漢刻石,北齊寫經。戴、阮、秦、王,直闖許、鄭,深衣幾幅,明堂兩個。鐘鼎校銘,珪琮著考,秦權漢日,穰穰滿家。諸如此倫,不可殫述。然吾得一言以蔽之,曰:無用。非真無用也,凡此皆富強而後物阜民康,以為怡情遣日之用,而非今日救弱救貧之切用也。其又高者曰:否否,此皆不足為學。學者所以修己治人之方,以佐國家化民成俗而已。於侈陳禮樂,廣說性理。周、程、張、朱,關、閩、濂、洛。學案幾部,語錄百篇。《學蔀通辨》,《晚年定論》。關學刻苦,永嘉經制。深寧、東發,繼者顧、黃,《明夷待訪》、《日知》著錄。褒衣大袖,堯行舜趨。訁訁聲顏,距人千里。灶上驅虜,折箠笞羌。經營八表,牢籠天地。夫如是,吾又得一言以蔽之,曰:無實。非果無實也,救死不瞻,宏願長賒。所託愈高,去實滋遠。徒多偽道,何裨民生也哉!故由後而言,其高過於西學而無實;由前而言,其事繁於西學而無用。均之無救危亡而已矣。

客謂處存亡危急之秋,務亟圖自救之術,此意是也。固知處今而譚,不獨破壞人才之八股宜除,與凡宋學漢學,詞章小道,皆宜且束高閣也。即富強二言,且在所後,法當先求何道可以救亡。惟是申陸王二氏之說,謂格致無益事功,抑事功不俟格致,則大不可。夫陸王之學,質而言之,則直師心自用而已。自己為不出戶可以知天下,而天下事與其所謂知者,果相合否?不逕庭否?不復問也。自以為閉門造車,出而合轍,而門外之轍與其所造之車,果相合否?不齟齬否?又不察也。向壁虛造,順非而澤,持之似有故,言之若成理。其甚也,如驪山博士說瓜,不問瓜之有無,議論先行蜂起,秦皇坑之,未為過也。蓋陸氏於孟子,獨取良知不學、萬物皆備之言,而忘言性求故、既竭目力之事,唯其自視太高,所以強物就我。後世學者,樂其徑易,便於惰窳敖慢之情,遂群然趨之,莫之自反。其為禍也,始於學術,終於國家。故其於己也,則認地大民眾為富強,而果富強否,未嘗驗也;其於人也,則神州而外皆夷狄,其果夷狄否,未嘗考也。抵死虛憍,未或稍屈。然而天下事所不可逃者,實而已矣,非虛詞飾說所得自欺,又非盛氣高言所可持劫也。迨及之而知,履之而艱,而天下之禍,固無救矣。勝代之所以亡,與今之所以弱者,不皆坐此也耶!前車已覆,後軫方遒,真可嘆也!若夫詞章一道,本與經濟殊科,不妨放達,故雖極蜃樓海市,惝恍迷離,皆足移情遣意。一及事功,則淫遁詖邪,生於其心,害於其政矣;苟且粉飾,出於其政者,害於其事矣。而中土不幸,其學最尚詞章,致學者習與性成,日增惂慢。又況以利祿聲華為準的,苟務悅人,何須理實,於是惂慢之餘,又加之以險躁,此與武侯學以成才之說,奚啻背道而馳。仆前謂科舉破壞人才,此又其一者矣。

然而西學格致,則其道與是適相反。一理之明,一法之立,必驗之物事。物事而皆然,而後定之為不易。其所驗也貴多,故博大;其收效也必恆,故悠久;其究極也,必道通為一,左右逢原,故高明。方其治之也,成見必不可居,飾詞必不可用,不敢絲毫主張,不得稍行武斷,必勤必耐,必公必虛,而後有以造其至精之域,踐其至實之途。迨夫施之民生日用之間,則據理行術,操必然之券,責未然之效,先天不違,如土委地而已矣。且西士有言:凡學之事,不僅求知,未知求能,不能已也。學測算者,不終身以窺天行也;學化學者,不隨在而驗物質也;講植物者,不必耕桑;講動物者,不必牧畜。其絕大妙用,在有以練智慮,而操心思,使習於沉者不至為浮,習於誠者不能為妄。是故一理來前,當機立剖,昭昭白黑,莫使聽熒。凡夫恫疑虛愒,荒渺浮誇,舉無所施其伎焉者,得此道也,此又《大學》所謂“知至而後意誠”矣。且格致之事,以道眼觀一切物,物物平等,本無大小、久暫、貴賤、善惡之殊。莊生知之,故曰道在屎溺,每下愈況。王氏窗前格竹,七日病生之事,若與西洋植物家言之,當不知幾許軒渠,幾人齒冷。且何必西士,即如其言,則《豳詩》之所歌,《禹貢》之所載,何一不足令此子病生。而聖人創物成能之意,明民前用之機,皆將由此熄矣。率天下而禍實學者,豈非王氏之言與。

且客過矣。西學格致,非迂途也,一言救亡,則將舍是而不可。今設有人於此,自其有生而來,未嘗出戶,但能讀《三墳》、《五典》,《八索》、《九邱》,而於門以外之人情物理,一無所知。凡舟車之運轉流行,道里之險易澀滑,岩牆之必壓,坎陷之至凶,摘埴索塗,都忘趨避,甚且不知虎狼之可以食人,鴆毒之可以致死。一旦為事勢所逼,置此子於肩摩轂擊之場,山巔水涯之際,所不殘毀僵仆者,其與幾何?知此則知中國,由今之道,無變今之俗,欲求不亡之必無幸矣。蓋欲救中國之亡,則雖堯、舜、周、孔生今,舍班孟堅所謂通知外國事者,其道莫由。而欲通知外國事,則舍西學洋文不可,舍格致亦不可。蓋非西學洋文,則無以為耳目,而舍格致之事,將僅得其皮毛,眢井瞽人,其無救於亡也審矣。且天下唯能者可以傲人之不能,唯知者可以傲人之不知;而中土士大夫,怙私恃氣,乃轉以不能不知傲人之能與知。彼乘騏驥,我獨騎驢;彼駕飛舟,我偏結筏,意若謂彼以富強,吾有仁義。而回顧一國之內,則人懷穿窬之行,而不自知羞;民轉溝壑之中,而不自知救。指其行事,誠皆不仁不義之由。以此傲人,羞惡安在!一旦外患相乘,又茫然無以應付,狂悖違反,召敗蘄亡。孟子曰:“不仁而可與言,則何亡國敗家之有?”夫非今日之謂耶!

且客謂西學為迂途,則所謂速化之術者,又安在耶?得毋非練軍實之謂耶?裕財賦之謂耶?制船炮開辨產之謂耶?講通商務樹畜之謂耶?開民智正人心之謂耶?而之數事者,一涉其流,則又非西學格致皆不可。今以層累階級之不可紊也,其深且遠者,吾不得與客詳之矣。今姑即其最易明之練兵一端言之可乎?今夫中國,非無兵也,患在無將帥。中國將帥,皆奴才也,患在不學而無術。若夫愛士之仁,報國之勇,雖非自棄流品之外者之所能,然尚可望由於生質之美而得之。至於陽開陰閉,變動鬼神,所謂為將之略者,則非有事於學者焉必不可。即如行軍必先知其地,知地必資圖繪,圖繪必審測量,如是,則所謂三角、幾何、推步諸學,不從事焉不可矣。火器致人,十里而外;為時一分,一機炮可發數百彈,此斷非徒袒奮呼、迎頭痛擊者,所能決死而幸勝也。於是則必講台壘濠塹之事,其中相地設險,遮扼鉤連,又必非不知地不知商功者所得與也。且為將不知天時之大律,則暑寒風雨,將皆足以破軍;未聞遵生之要言,則疾疫傷亡,將皆足以損眾。二者皆紮營駐地,息息相關者也。乃至不知曲線力學之理,則無以盡炮準來復之用;不知化學漲率之理,則無由審火棉火藥之宜;不講載力、重學,又烏識橋樑營造?不講光電氣水,又何能為伏椿旱雷與通語探敵諸事也哉?抑更有進者,西洋凡為將帥之人,必通知敵國之語言文字,苟非如此,任必不勝。此若與吾黨言之,愈將發狂不信者矣。若夫中國統領伎倆,吾亦知之:不知道里而迷惑,則傳問驛站之馬夫;欲探敵人之去來,則暫雇本地之無賴。尤可哭者,前某軍至大同,無船可渡,爭傳州縣辦差;近某軍紥新河,海嘯忽來,淹死兵丁數百。是於行軍相地,全所不知。夫用如是之將領,使之率兵向敵,吾國不亡,亦云幸矣!尚何必以和為辱也哉?且夫兵之強弱,顧實事何如耳,又何必如某總兵所稱,銅頭鐵額如蚩尤,驅使虎豹如巨無霸。中國史傳之不足信久矣,演義流布,尤為惑世誣民。中國武夫識字,所恃為韜略者,不逾此種。無怪今日營中,多延奇門遁甲之家,冀實事不能,或仰此道制勝。中國人民智慧,蒙蔽弇陋,至於此極,雖聖人生今,殆亦無能為力也。哀哉!

議者又謂:自海上軍興以來,二十餘年,師法西人,不遺餘力者,號以北洋為最,而臨事乃無所表見如此,然則曷貴師資?此又耳食之徒,不考實事之過也。自明眼人觀之,則北洋實無一事焉師行西法。其詳不可得言,姑舉一端為喻。曩者法越之事,北洋延幕德酋數十人,洎條約既成,無所用之,乃分遣各營,以為教習。彼見吾軍事多不可者,時請更張。各統領惡其害己也,群然噪而逐之。上游籌所以慰安此數十人者,於是乎有武備學堂之設。既設之後,雖學生年有出入,尚未聞培成何才,更不聞如何器使,此則北洋練兵練將,不用西法之明徵。夫盜西法之虛聲,而沿中土之實弊,此行百里者所以半九十里也。於呼!其亦可悲也已!然此不具論。論者見今日練兵,非實由西學之必不可耳。至於阜民富國之圖,則中國之治財賦者,因於西洋最要之理財一學,從未問津,致一是云為,自虧自損,病民害國,暗不自知。其士大夫亦因於此理不明,故出死力與鐵路機器為難,自遏利原,如今日京師李福明一案,尤足令人流涕太息者也。不知是二事者,乃中土真不容緩之圖,富強所基,何言有損?果其有損,則東西兩洋其貧弱而亡,固已久矣。《淮南子》曰:“櫛者墮發而櫛不止者,為墮者少而利者多也。”彼唯有見於近而無見於遠,有察於寡而無察於多,肉食者鄙,端推此輩。中國地大民眾,誰曰不然,地大在外國乃所以強,在中國正所以弱;民眾在外國乃所以富,在中國正所以貧。救之之道,非造鐵道用機器不為功;而造鐵道用機器,又非明西學格致必不可。是則一言富國阜民,則先後始終之間,必皆有事於西學,然則其事又曷可須臾緩哉!

約而論之,西洋今日,業無論兵、農、工、商,治無論家、國、天下,蔑一事焉不資於學。錫彭塞《勸學篇》嘗言之矣。繼今以往,將皆視物理之明昧,為人事之廢興。各國皆知此理,故民不讀書,罪其父母。日本年來立格致學校數千,所以教其民,而中國忍此終古,二十年以往,民之愚智,益復相懸,以與逐利爭存,必無幸矣。記曰:“學然後知不足。”公等從事西學之後,平心察理,然後知中國從來政教之少是而多非。即吾聖人之精意微言,亦必既通西學之後,以歸求反觀,而後有以窺其精微,而服其為不可易也。夫中國以學為明善復初,而西人以學為修身事帝,意本同也。唯西人謂修身事帝,必以安生利用為基,故凡遇中土旱乾水溢,饑饉流亡,在吾人以為天災流行,何關人事,而自彼而觀,則事事皆我人謀之不臧,甚且謂吾罪之當伐,而吾民之可吊,而我尚傲然弗屑也,可不謂大哀哉!嗟嗟!處今日而言救亡,非聖祖復生,莫能克矣。聖祖當本朝全盛之日,賢將相比肩於朝,則垂拱無為,收視穆清,宜莫聖祖若矣!而乃勤苦有用之學,研察外國之事,亘古莫如。其所學之拉體諾,即今之辣丁文,西學文字之祖也。至如天算、兵法、醫藥、動植諸學,無不講,亦蔑不精。廟謨所垂,群下莫出其右,南齋侍從之班,以洋人而被侍郎卿銜者,不知凡幾,凡此皆以備聖人顧問者也。夫如是,則聖者日聖,其於奠隆基致太平也何難。不獨制藝八股之無用,聖祖早已知之,即如從祀文廟一端,漢人所視為絕大政本者,聖祖且以為無關治體,故不許滿人得鼎甲,亦不許滿人從祀孔子廟廷,其用意可謂遠矣。而其所以不廢猶行者,知漢人民智之卑,革之不易,特聊順其欲而已。然則聖祖之精神默運,直至二百年而遙。而有道曾孫,處今日世變方殷,不追祖宗之活精神,而守祖宗之死法制,不知不法祖宗,正所以深法祖宗。致文具空存,邦基隉杌,甚或廟社以屋,種類以亡,孝子慈孫,豈願見此!曩己丑、庚寅之間,祈年殿與太和門,數月連毀。一所以事天,一所以臨民,王者之大事也!災異至此,可為寒心,然安知非祖宗在天靈爽,默示深恫也哉!總之,驅夷之論,既為天下所廢而不可行,則不容不通知外國事。欲通知外國事,自不容不以西學為要圖。此理不明,喪心而已。救亡之道在此,自強之謀亦在此。早一日變計,早一日轉機,若尚因循,行將無及。彼日本非不深惡西洋也,而於西學,則痛心疾首、臥薪嘗膽求之。知非此不獨無以制人,且將無以存國也。而中國以惡其人,遂以並廢其學,都不問利害是非,此何殊見仇人操刀,遂戒家人勿持寸鐵;見仇人積粟,遂禁弟子不復力田。於呼,其傎甚矣。雖然,吾與客皆過矣。運會所趨,豈斯人所能為力。天下大勢,既已日趨混同,中國民生,既已日形狹隘,而此日之人心世道,真成否極之秋,則窮變通久之圖,天已諄諄然命之矣。繼自今中法之必變,變之而必強,昭昭更無疑義,此可知者也。至變於誰氏之手,強為何種之邦,或成五裂四分,抑或業歸一姓,此不可知者也。吾與客茫茫大海,飄飄兩萍,委心任運可耳,又何必容心於鼠肝蟲臂,而為不祥之金也哉!客言下大悟,奮袖低昂而去。

作者簡介

救亡決論

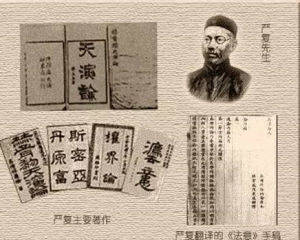

救亡決論嚴復系統地將西方的社會學、政治學、政治經濟學、哲學和自然科學介紹到中國,他翻譯了《天演論》、《原富》、《群學肄言》、《群己權界論》、《社會通詮》、《法意》、《名學淺說》、《穆勒名學》等著作。他的譯著在當時影響巨大,是中國20世紀最重要啟蒙譯著。嚴復的翻譯考究、嚴謹,每個譯稱都經深思熟慮,他提出的“信、達、雅”的翻譯標準對後世的翻譯工作產生深遠影響。

嚴復翻譯了《天演論》、《原富》、《群學肄言》、《群己權界論》、《社會通詮》、《穆勒名學》、《名學淺說》、《法意》、《美術通詮》等西洋學術名著,成為近代中國開啟民智的一代宗師。離開北洋水師學堂後,嚴復先後出任安徽高等學堂監督、復旦公學和北京大學等校校長,以教育救國為任。辛亥革命後,他一度黨附袁世凱,捲入洪憲帝制,為世人詬病。基於對國情民性的獨特把握,嚴復終身反對革命共和,時持犯眾之論,既不獲解於當時,更致聚訟於後世。雖然如此,其立身行且秉持特立獨行的操守,學術政見有其一以貫之的原則,在翻譯學上更是為一時之先,其風格思想影響了後期一大批著名翻譯家。其眾多譯著更是留給後世的寶貴遺產。他的功過是非與成敗得失,值得後世用心研究總結。雖然研究嚴復的論著已為數不少,但相對於他在近代中國思想史上的顯赫地位而言,還遠遠不夠,尚待學界進一步挖掘材料、變換視角、革新思維,做出更為全面公正的評判。