概述

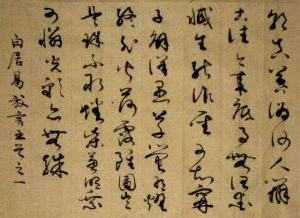

放言五首

唐五代• 白居易

朝真暮偽何人辨,古往今來底事無。

但愛臧生能詐聖,可知寧子解佯愚。

草螢有耀終非火,荷露雖團豈是珠。

不取燔柴兼照乘,可憐光彩亦何殊。

世途倚伏都無定,塵網牽纏卒未休。

禍福回還車轉轂,榮枯反覆手藏鉤。

龜靈未免刳腸患,馬失應無折足憂。

不信君看弈棋者,輸贏須待局終頭。

贈君一法決狐疑,不用鑽龜與祝蓍。

試玉要燒三日滿,辨材須待七年期。

周公恐懼流言後,王莽謙恭未篡時。

向使當初身便死,一生真偽復誰知。

誰家第宅成還破,何處親賓哭復歌。

昨日屋頭堪炙手,今朝門外好張羅。

北邙未省留閒地,東海何曾有定波。

莫笑賤貧夸富貴,共成枯骨兩如何。

泰山不要欺毫末,顏子無心羨老彭。

松樹千年終是朽,槿花一日自為榮。

何須戀世常憂死,亦莫嫌身漫厭生。

生去死來都是幻,幻人哀樂系何情。

白居易七律《放言五首》,是一組政治抒情詩。詩前有序:“元九④在江陵時有《放言》七句詩五首,韻高而體律,意古而詞新。……予出佐潯陽,未屆所任,舟中多暇,江上獨吟,因綴五篇,以續其意耳。”據序文可知,這是憲宗元和十年(815)詩人被貶赴江州途中所作。當年六月,詩人因上疏急請追捕刺殺宰相武元衡的兇手,遭當權者忌恨,被貶為江州司馬。詩題“放言”,就是無所顧忌,暢所欲言。組詩就社會人生的真偽、禍福、貴賤、貧富、生死諸問題縱抒己見,宣洩了對當時朝政的不滿和對自身遭遇的忿忿不平。此詩為第一首,放言政治上的辨偽──略同於近世所謂識別兩面派的問題。

放言五首並序①

“朝真暮偽何人辨,古往今來底事無。”底事,何事,指的是朝真暮偽的事。首聯單刀直入地發問:早晨還裝得儼乎其然,到晚上卻揭穿了是假的,

元九在江陵時,有《放言》長句詩五首②,韻高而體律,意古而詞新。予每詠之,甚覺有味。雖前輩深於詩者,未有此作。唯李頎有云:“濟水自清河自濁,周公大聖接輿狂,”③斯句近之矣。予出佐潯陽④,未屆所任⑤,舟中多暇,江上獨吟,因綴五篇,以續其意耳⑥。

這第一首著重講要善於辨別真偽,識別兩面派。其中“草螢”、“荷露”二句頗富哲理的思考:螢火蟲拖著一條發光的尾巴,似火而實非火;荷葉上渾圓晶瑩的露珠,象珠而不是珠。螢火和荷露只是由於其表面上帶著火與珠的某些非本質的特徵,因而形成某些假象,於是便使一些人迷惑,看不清其真相,誤以假為真,混淆黑白。但是,假的就是假的,騙人和受騙都是不會長久的,只要經過實踐的經驗,真偽即能大白。

注釋 ①、據序文可知,這組詩是白居易元和十年在被貶謫去江州(潯陽)途中和元稹的同名組詩之作。這是一組哲理的政治抒情詩。在這組詩中,白居易根據自己的閱歷,分別就社會人生的真偽、禍福、貴賤、貧富、生死諸問題縱抒已見,以表達對當時政治的抨擊並告誡世人。其中所講的道理,對我們今天也不無啟發。放言:意即無所顧忌,暢所欲言。

②、元九:即元稹,“九”是其排行。他在元和五年被貶為江陵士曹參軍。其間曾作《放言五首》,見《元氏長慶集》卷十八。長句詩:指七言詩,相對五言詩而言;五言為短句。

③、李頎:見前關於他的作者介紹。此舉其兩句詩見於他的《雜興》詩。濟水:源出河南省濟源縣西王屋山,其故道過黃河而南,東流入今山東省境內。《元和郡縣誌》:“今東平、濟南、淄川、北海界中,有水流入于海,謂之清河,實荷澤。汶水合流,亦曰濟河。”河:黃河。白居易《效陶潛體十六首》有云:“濟水澄而潔,河水渾而黃。”與李頎此詩上句之意相近。周公:見後本題第三首注。接輿狂:接輿,傳說是春秋時楚國的一個隱士,他以佯狂避世,故此說“接輿狂”。其真實姓名不可考,因他曾迎著孔子的車而歌,故稱接輿(見《論語.微子》、《莊子. 逍遙遊》)。輿(yú)本指車箱,亦泛指車。

④、予:我。出佐潯陽:被貶出京,到江州去做司馬,輔助治事。潯陽:指江州。隋設九江郡,唐代叫江州或潯陽郡。治所在今江西省九江市。司馬:官名,古時協助州刺史處理一州事務,在唐代實際上是閒職,多以貶官充任。

⑤、未屆任所:還未到達任所。屆:到。

⑥、暇:空閒時間。綴:撰寫。續其意:謂讀元稹《放言》之意。耳:嘆詞。

⑦、辨:一作辯。底:啥。

⑧、臧(zāng)生:指臧武仲。《論語.憲問》:“子曰:臧武仲,以防求為後於魯。雖曰不要君,吾不信也。”防:是武仲的封地。武仲憑藉其防地來要挾魯君。武仲:臧孫氏,名紇,官為司寇,在貴族中有“聖人之稱”(《左傳.襄公二十二年》杜氏註:“武仲多知,時人謂之聖”)。詐聖: 其奸詐。甯(nìng)子:指甯武子。《論語.公冶長》:“甯武子,邦有道則知,邦元道則愚。其知可及也,其愚不可及也。”荀悅《漢記.王商論》:“甯武子佯愚(裝傻)。”甯:今亦作寧。知:同智。此二句謂世人只是上了假聖人的當,去愛臧武仲那樣的人,哪知道世間還有甯武子那樣裝呆作傻的人呢 !

⑨、此二句以螢光這非火,露滴不是珠來比喻人世間的某些假象,並告誡人們不要為假象所蒙蔽。這是從側面說明要從本質去看問題,或者說要善於透過現象看出本質。

⑩、此二句進一步明示辨偽之法,指出如不兼用明亮的火焰和照乘珠的光這就不能發現真偽的區別。僠柴:《禮記.祭法》:“燔柴於泰壇。”疏:“謂積薪於壇上,而取玉及牲置柴上燔之,使氣達於天也。”此用為名詞,指火光。照乘:珠名。《史記.田敬仲為世家》:齊威王“與魏王會田於郊。魏王問曰:‘王亦有寶乎?’威王曰‘無有’。梁(魏)王曰:‘若寡人,國小也,尚有徑寸之珠,照車前後各十二乘者十枚。奈何為萬乘之國而無寶乎?’”殊:異。按:本詩雖通篇議論說理,讀來卻不乏味。這就在於詩人藉助形象,運用比喻,把抽象的哲理表現為具體的藝術形象了。以下四首也是如此,令人讀之有味,思之有理,深得啟迪。

內容 二

世途倚伏都無定,塵網牽纏卒未休①。

禍福回還車轉轂,榮枯反覆手藏鉤②。

龜靈未免刳腸患,馬失應無折足憂③。

不信君看弈棋者,輸贏須待局終頭④。

題解 這第二首主要講禍福得失的轉化。作者以詩言理,闡述了《老子.五十八章》中所說“禍兮福之所倚,福兮禍之所伏”的禍福之間的倚伏關係,從而說明壞事可以轉變成好事,好事也可以轉變為壞事,顯示了樸素的矛盾轉化的思想,即樸素的辯證觀點。

應該指出的是,矛盾的互相轉化是有一定條件的,沒有一定條件,是不可能發生或實現轉化的。詩中所講的《塞翁失馬》的故事就是這樣。塞翁的馬失而復還,而且還帶回一匹好馬,這是福;但是後來,其子騎馬又摔壞了腿,福於是變成了禍。其中,這個兒子去騎馬,或是由於事先沒有做好安全措施,或是由於他的騎術不高明,摔下馬來,這就是其福轉化為禍的條件。而“馬失應無折足憂”的說法,只講轉化,忽略了轉化的條件,帶有一定的片面性,是不足取的。當然,這是詩句,不可能講得那樣細緻,我們是不能苛求於古人的。

注釋 ①、前句意謂:禍是福的依託之所,福又是禍隱藏之地,禍 福在一定條件下是可以互相轉化的。倚伏:即《老子》所說“禍兮福之所倚,福兮禍之所伏”,簡言“倚伏”。塵網:猶塵世,即人世。古人把現實世界看做束縛人的羅網,故言。陶淵明《歸田園居》詩:“誤落塵網中,一去三十年”。卒:始終。

②、回還:同迴環,謂循環往復。車轉轂(gǔ) :象車輪轉動一樣。轂:本指車輪中心部分,此指車輪。榮枯:本謂草木盛衰,常以比政治上的得志與失意。曹植《贈丁翼》:“積善有餘慶,榮枯立可須。”反覆:謂反覆無常。藏鉤:古代一種遊戲。《藝經》:“義陽臘日飲祭之後,叟嫗兒童為藏鉤之戲,分為二曹,以交(通‘較’)勝負。”此言榮枯如同藏鉤之戲,變化無常,令人難以捉摸。

③、龜靈:古人認為龜通靈性,故常用龜甲占卜以決吉凶。靈:動詞,通靈。刳腸患:言龜雖通靈性,也難免自己要被人殺掉的禍患。《莊子.外物》:“宋元君夜半而夢人被(同披)發窺阿門(小曲門)……使人占之,曰:‘此神龜也’。……(命人送)龜至,君再欲殺之,再欲活之。心疑,卜之,曰:‘殺龜以卜吉。’乃刳龜,……仲昵(孔子)曰:‘神龜……知(智)能七十二鑽而無遺策(遺算),不能避刳腸之患,’”刳(kū):剖開。後句用“塞翁失馬”的故事,進一步說明事物都是一分為二的。事見《淮南子.人間訓》,一般成語詞典皆有載,姑從略。折:摔斷。足:同腳。憂:憂患。

④、此二句以下棋比喻世事的變化不定。

內容 三

贈君一法決狐疑,不用鑽龜與祝蓍①。

試玉要燒三日滿,辨材須待七年期②。

周公恐懼流言日,王莽謙恭未篡時③。

向使當初身便死,一生真偽復誰知④?

題解 辯證唯物主義告訴我們,看問題忌帶片面性和表面性。“試玉要燒三日滿,辨材須待七年”期,正是闡明:對人或事物要得到全面的本質的認識,就必須經過一定時間的檢驗或考驗,要以歷史的眼光去衡量、去判斷,決不能根據一時一事就輕率地下結論。而且,對人的認識也同認識其他事物一樣,也要善於透過現象看本質,不能簡單地以眾人的是非為是非,也不能把大奸似忠的人誤認為是好人。歷史上的周公是好人,忠心為國,卻遭到某些人的流言蜚語的攻擊;而西漢末年的王莽,為了篡位自立為帝,偽裝謙虛恭謹,使當時不少善良的人都受了他的騙。這些歷史的經驗教訓,多么值得記取啊 ! 因此,當正直的人們在受到誣陷攻擊時,當鑽營卑鄙之稈偽裝正人君子時,我們一定要保持清醒的關腦,和堅定的信念,相信歷史終將作出公正的裁決。“向使當初身便死,一生真偽復誰知?”這至理名言,足可醒世駭俗。

注釋 ①、君:指元稹。狐疑:狐性多疑,故稱遇事猶豫不定為狐疑。屈原《離騷》:“心猶豫而狐疑。”按:元稹在政治上遭到打擊後,情緒一度動盪,白居易因勸他要經得起考驗,等到時機好轉,是非真偽自會分明。後句謂吉凶禍福,在所不計;問卜求籤,更無必要。鑽龜、祝蓍(shī):古代迷信活動,鑽龜殼後,看其裂紋以卜吉凶。或拿蓍草的莖占卜。

②、此二句言堅貞之士必能經受長期磨練;棟樑之材也不是短時間就能認出來的,前一句下作者自注說:“真玉燒三日不熱。”《淮南子.俶真訓》:“鐘山之玉,炊以爐炭,三日三夜而色澤不變。”後句作者亦自註:“豫章木,生七年而後知。”豫章:枕木和樟木。《史記.司馬相如傳》:“其北則有陰林巨樹楩楠豫章。”《正義》:“豫:今之枕木也;樟,今之樟木也。二木生至七年,枕樟乃可分別。”

③、周公:姓姬名旦,周武王弟,成王之叔,武王死,成王年幼,周公攝政,管、蔡、霍三叔陷害,製造流言,誣衊周公要篡位。周公於是避居於東,不問政事。後成王悔悟,迎回周公,三叔懼而叛變,成王命周公征之,遂定東南。日:一作後。見《史記.魯國公世家》。後句言五莽在未篡漢以前曾偽裝謙恭下士。《漢書.王莽傳》:“(莽)爵位蓋尊,節操愈謙。散輿馬衣裘,賑施賓客,家無所余。收贍名士,交結將相卿大夫甚眾。……欲令名譽過前人,遂克己不倦。”後竟獨攬朝政,殺平帝,篡位自立。此二句是用周公、王莽故事,說明真偽邪正,日久當驗。未篡:一作下士。

④、此二句點出關鍵性的問題。向使:假如當初。復:又(有)。

內容 四

誰家第宅成還破,何處親賓哭復歌①?

昨日屋頭堪炙手,今朝門外好張羅②。

北邙未省留閒地,東海何曾有定波③?

莫笑賤貧夸富貴,共成枯骨兩如何④?

題解 這首詩通篇談世事人生的變化。甲第貴宅破敗了,親人朋友死亡了;昨天炙手可熱的人家,今朝門可羅雀;浩瀚湯湯的東海三為桑田。宇宙一切的一切,都在運動,都在變化。世界就在這運動、變化中發展、前進。人生的富貴也是變化的,所以決不能因為自己的一時顯榮,就自我誇耀,看不起別人。這些反映了作者樸素的唯物辯證法思想,對我們今天正確地認識人生和社會,不無哲理的啟示。

注釋 ①、第宅:住宅。官員和貴族的大住宅。親賓:親人和朋友。哭復歌:因顯貴而歌,因敗亡而哭。

②、炙手:熱得燙手。比喻權貴勢焰之盛。《新唐書.崔鉉傳》:“鉉所善者,鄭魯、楊紹復、段瑰、薛蒙,頗參議論。時語曰:‘鄭、楊、段、薛,炙手可熱;欲得命通,魯、紹、瑰、蒙。’”張羅:本指張設羅網捕捉蟲鳥。常以形容冷落少人跡。何遜《車中見新林分別甚盛》詩:“窮巷可張羅。”形容門庭冷落。《史記.汲鄭列傳》:“夫以汲、鄭之賢,有勢則賓客十倍,無勢則否,況眾人乎!下邽翟公有言,始翟公為廷尉,賓客闐門;及廢,門外可設雀羅。”汲:汲黯。鄭。鄭當時,闐:塞,充滿。羅:捕鳥的網。

③、此二句言富貴貧賤是隨著世事變化而變化的。北邙:山名,亦作北芒,即邙山,在今河南省洛陽市北。東漢及北魏的王侯公卿死後多葬於此。後人因常以泛指墓地。王建《北邙行》:“北邙山頭少閒土,儘是洛陽人舊墓。”未省:未見。後句即“滄海桑田”之意,比喻社會劇變,人事無常。晉葛洪《麻姑傳》:“麻姑(傳說中仙人名)自說云:‘接待以來,已見東海三為桑田。向時蓬萊,水又淺於往者,會時略半矣,豈將復還為陵陸乎?’”

④、此二句是告誡語。前句的“莫”字管“笑”與“夸”二字。後句是意謂:貧賤、富貴之人,其最後歸宿都是一樣的。

內容 五

泰山不要欺毫末,顏子無心羨老彭①。

松樹千年終是朽,槿花一日自為榮②。

何須戀世常憂死,亦莫嫌身漫厭生③。

生去死來都是幻,幻人哀樂系何情④?

題解新陳代謝是宇宙的根本規律,是不以人的意志為轉移的。“松樹千年終是朽,槿花一日自為榮”,藝術地說明了這一道理。自然界是如此,人生亦概莫例外,有生必有死,所以人們應該“何須戀世常憂死,亦莫嫌身漫厭生”。因為有生有死,才符合世界發展的規律。正確的人生態度應該是:應當多考慮如何在自己的有生之年,為國家民族做出應有的貢獻;果如是,則雖死猶生,又何憾焉!

注釋 ①、前句謂:事物的大小都是相對而言的。《莊子》:“天下莫大於秋毫之末,而太(同“泰”)山為小。”又:“是亦一無窮,非亦一無窮也。”韓愈《調張籍》詩:“流落人間者,泰山一毫芒。”後句謂: 人壽各有一定,因此不必盲目地羨人長壽,弄得成天憂心忡忡。顏子:即顏回,字淵。春秋時魯國人。貧而好學,在孔丘弟子中以德行著稱,被後世儒家尊為“復聖”。但早卒,死時年僅三十餘歲。老彭:指彭祖。傳說中的長壽者。姓籛名鏗,顓頊帝玄孫,生於夏代,至殷(商)末已八百餘歲。見《神仙傳》及《列仙傳》。舊時因以彭祖為長壽的象徵或代名詞。

②、槿(jǐn):即木槿花。開花時間較短,一般朝開暮落。

③、嫌身:嫌棄自己。漫:隨便。厭生:厭棄人生。

④、此二句流露了作者消極情緒,但也說明了死和生都是自然的規律。揚雄《法言. 君子》:“有生者必有死,有始者必有終,自然之道也。”