《慧眼丹心》

《慧眼丹心》 編劇: 張漠青 連裕斌 陳克

主 演: 張安福 王辛 林嵐 童靈犀 宋 藍波

攝影:蔣仕

美工:葛興萼

作曲:楊樺

地 區: 中國大陸

顏 色: 黑白

類 型: 劇情片

珠江電影製片廠1960年出品

概述

1950年,農機廠工人馮志清為趕製抗美援朝的物資,在一次爆炸事故中,為搶救同志雙目受傷。在黨的關懷和同志們的激勵下,以極大的毅力戰勝視力減退的疾病,重新回到機器旁工作,在愛情問題上,他曾一度不願連累未婚妻李素芳,在李素芳和廠領導的幫助下,他解除了思想負擔,與李素芳結成了美滿姻緣,為生產抗美援朝急需的物資努力工作。他大膽地進行技術革新,終於獲得成功。

內容簡介

《慧眼丹心》

《慧眼丹心》 角色簡介

演員表

張安福 .... 馮志清

王辛 .... 李素芳

林嵐 .... 劉書記

童靈犀 .... 小周

宋藍波 .... 李華

高淬 .... 金鳳

謝國華 .... 顧師傅

張錚 .... 哈爾濱醫院院長

簡瑞超 .... 溫連長

劉家麟 .... 老鄭

主演簡介

王辛個人檔案

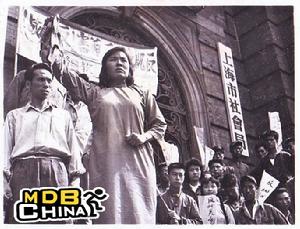

原名王同麗,漢族,江蘇無錫人,出身無錫西沙王家書香門第,生於1926年8月。1944年十八歲就參加抗日東

《慧眼丹心》

《慧眼丹心》 回到內地後的她先後在南影劇團和華南人民劇團出演了話劇 《美國之音》、《母親的心》,1952年調到上影,在影片 《偉大的起點》、《霧海夜航》、 《誰是被拋棄的人》、《鐵窗烈火》、《老兵新傳》中擔任角色,1959年調入珠江電影製片廠,在影片《慧眼丹心》、 《小螺號》中擔任角色,演出過話劇 《雷雨》等。上影全稱為上海電影製片廠,上影曾分為天馬、海燕、江南三廠,王辛分到海燕電影製片廠。

1946年加入香港中原劇藝社任演員,參加話劇《朱門怨》、《阿Q正傳》等的演出。同時在 香港大江、南群、南國影業公司任演員。1950年回廣州,任華南人民劇團演員,演出話劇 《美國之音》、《母親的心》等。1952年入上海電影製片廠,在《鐵窗烈火》、 《老兵新傳》等影片中扮演角色。1959年入珠江電影製片廠,在《慧眼丹心》中扮演角色。

上影全稱為上海電影製片廠,上影曾分為天馬、海燕、江南三廠,王辛分到海燕電影製片廠。

幕後花絮

《慧眼丹心》

《慧眼丹心》 當時廖振鐸任39軍117師作戰科 科長,李舒勤是117師建團工作隊的幹事。說起兩人的相識,緣於半個世紀前的那一張照片。50年的“三八”節,117師的全體女軍人照了一張合影,事後,師長的愛人--在組織科工作的王英拿著這張照片來找廖振鐸,問他是否該 考慮一下個人的事情。在這張照片上,廖振鐸看到一張熟悉的笑臉,她就是李舒勤。雖然兩人沒有過接觸,但李舒勤作為軍里新成立的建團隊的女幹事,一直是大家關注的對象,廖振鐸對這位姑娘的工作認真、辦事潑辣也早有耳聞。可是望著照片上李舒勤燦爛的笑臉,廖振鐸猶豫了。在戰爭年代戀愛情並不是件浪漫的事,部隊馬上就要開赴朝鮮,等待他的是嚴峻的戰爭生活,哪裡有時間顧及小家庭呢?沒幾天,部隊向朝鮮開進,廖振鐸進沒來得及給王英回話,帶著那張照片上了 朝鮮戰場。

翌年春天,軍委召集在朝的團以上幹部回國到瀋陽學習聯合作戰,王英趁機安排兩人見了面。照片上陪伴廖振鐸渡過一個個遠離祖國的日子的姑娘,早已深深地走進他的心中,而李舒勤對這位年輕又有才華的作戰科長,也是又敬又佩,相識後,兩人很快訂了婚。

戰爭年代的戀人往往面臨著更多的離別, 學習結束了,廖振鐸準備回朝。分別之後不知何時才能相見,也不知是否還有重逢的一天,李舒勤的心追隨戀人去了朝鮮。這一天,李舒勤得知師里有人去朝鮮,便琢磨著給廖振鐸帶些什麼東西去。揣著剛發的工資,李舒勤在遼陽的街頭轉了大半天,用全部工資買了三斤當時最高級的小人酥,連同她的惦念帶到了朝鮮。李舒勤並不知道,她的這三斤糖救了戀人一命。當時廖振鐸正被一種叫回歸熱的朝鮮傳染病折磨著,幾天高燒不退,衛生部長護理了幾天幾夜,仍不見好轉,不得已,警衛員已開始為他準備後事。收到李舒勤從國內帶來的小人酥, 警衛員泡成糖水,一勺勺地給他餵下去。不知是物質的能量起了作用,還是愛情的滋潤,靠著這三斤小人酥,廖振鐸奇蹟般地病癒了。

《慧眼丹心》

《慧眼丹心》 司令部與政治部隔了一條大河,那一夜是個無月的黑天,伸手不見五指,一對新人和警衛員各騎一匹 馬,摸黑朝河對面走去。也許是新郎結婚心切,直到走到對岸,才發現把新娘丟了,只得摸黑回去,邊喊邊找,費了一番勁,才找到在河裡亂撞的新娘。在司令部,團領導為他們舉辦了簡單又熱烈的婚禮,當時團里還有一對新人,在緊張而又殘酷的戰場上,婚禮為戰友們帶來了歡樂和希望。

洞房是朝鮮老百姓的房子,床是兩塊門板搭成的,跟隨廖振鐸征戰多年的舊軍被,是兩人唯一的財產。細心的新郎白天已布置好了新房,朝鮮的房子小門大窗,廖振鐸撿回敵人扔的照明彈,用降落傘做了一個大窗簾,還跑到河邊采了一束野花,插在杯子裡,給空蕩蕩的房間增添了些許喜氣,那一夜,隱約傳來的爆炸聲成為他們婚禮上的爆竹。

第二天,廖振鐸趕回司令部研究下一次戰役的作戰計畫,李舒勤也深入到連隊調查團的工作,同在一方土地卻不能相見,李舒勤並不以為苦,她感到愛人時時都陪伴在她的身邊,看到敵人扔的照明彈,就想起家中純白的窗簾,看到路邊的金達萊,又想起新房中 鮮艷艷的花束。遙遠的異國他鄉呵,灑滿了 志願軍的足跡,也灑滿了志願軍的愛情,世界上有哪一個國家,會有這么多的異鄉人這樣深厚地愛著它?

五十年後的今天,廖振鐸與李舒勤幸福地生活在古城 西安,綿延半個世紀的愛情,使他們的生命如一本厚重的圖書,半個世紀前的朝鮮之戀,成為他們百讀不厭的篇章。

評論

北朝與中共:50年電影真相

《慧眼丹心》

《慧眼丹心》 在抗美援朝保家衛國的戰爭還未結束時,大型紀錄電影 《抗美援朝》就與觀眾見面了,當時在全國44個城市上映,《人民日報》在短評中稱之為“在人民電影的歷史上占有輝煌的地位”。以後,新中國的電影藝術工作者拍攝了大量的電影故事片,謳歌這場壯烈的保家衛國的正義戰爭,這一拍,就拍了整整半個世紀,留下了眾多輝煌的銀幕經典和膾炙人口的電影插曲。自1956年長影推出故事片 《上甘嶺》以來,至1999年八一廠拍攝的故事片《北緯三八度線》止,我國共拍攝了近30部抗美援朝題材的電影故事片,為中國 電影畫廊奉獻了一個又一個不朽的銀幕形象。

雄赳赳,氣昂昂,跨過鴨綠江,

保和平,為祖國,就是保家鄉

抗美援朝題材電影的拍攝,50年間大致分三個階段:一、全部是取材於真實生活原型進行創作,謳歌革命英雄主義和大無畏的犧牲精神,以革命的現實主義風格塑造志願軍英雄的銀幕形象,代表作《上甘嶺》、《奇襲》、《打擊侵略者》、 《英雄兒女》等,以史詩般的氣勢和不朽的藝術形象永遠載入中國電影史冊。

《慧眼丹心》

《慧眼丹心》 長影1964年拍攝的《英雄兒女》是一曲震撼人心的革命英雄主義頌歌,影片是毛烽、武兆堤根據巴金的小說 《團圓》改編的,影片有兩條線索——一是志願軍戰士王成由重傷、重返前線,要求參戰直至壯烈犧牲的表現戰爭的動作線,另一條是王文清、王芳、王富標從失散到團聚的線索,著重在表現父女、兄弟之間的感情,英雄王成在影片中從出現到犧牲,僅占影片的1/5篇幅,但編導抓住這個時代英雄的典型,精心刻畫,特別是王成在二號陣地上英勇殺敵的場面,可謂大氣磅礴,驚天地、泣鬼神,王成“為了勝利、向我開炮”的呼喊,配以獨特的跳出戰壕、拉燃爆破筒的充滿力度和陰剛之美的造型,如一尊雕塑般矗立在觀眾的記憶中。影片中的主題歌 《英雄讚歌》至今久唱不衰,影片中唱王成、學王成以及王芳父女團圓的情節,在戰爭題材中探討人性,謳歌了英雄兒女的人情美和人性美;田方塑造的王文清、劉尚嫻塑造的王芳,劉世龍塑造的王成,趙文渝塑造的朝鮮姑娘血肉豐滿、激情滿懷、栩栩如生。這一時期拍攝的電影還有八一廠1958年拍攝的 《長空比翼》、1960年拍攝的 《三八線上》、1962年拍攝的《英雄坦克手》、長影1960年拍攝的《烽火列車》等,從不同角度表現了抗美援朝戰爭中的志願軍英雄。其中,電影工作者特別注重影片的樣式和風格,長影1959年拍攝的《鐵道衛士》是部反特片,描寫我公安人員同破壞抗美援朝物資輸送的特務的鬥爭;同一題材還有上影廠1954年拍攝的反特片《斬斷魔爪》,八一廠1962年拍攝的《奇襲》是部驚險片,取材於 張魁印飛兵奇襲武陵橋的英雄事跡,張勇手飾演的偵察連長方勇氣宇軒昂、英氣逼人;1965年拍攝的《打擊侵略者》當年是家喻戶曉,張良飾演的丁大勇一角和小豆豆吃辣椒治打磕睡的情節至今令人難忘。天馬廠1958年拍攝的《前方來信》是根據李準小說改編的,表現志願軍烈士家屬的生活;珠影廠1960年拍攝的 《慧眼丹心》是反映後方支援抗美援朝前線的經歷;由於技術原因,以上電影均為黑白故事片,再加之主創人員均是戰場上走來的,影片的時代感強,場面真實,膠片中充滿了戰場的硝煙。

風煙滾滾唱英雄,四面青山側耳聽,

晴天響雷敲金鼓,大海揚波做和聲,

人民戰士驅虎豹,捨生忘死保和平。

《慧眼丹心》

《慧眼丹心》 為什麼戰旗美如畫,英雄的鮮血染紅了它,

為什麼大地春常在,英雄的生命開鮮花。

三、注入新的思維與視點,在創作中突破與創新,代表作 《毛澤東和他的兒子》、《 鐵血大動脈》;1991年瀟湘廠拍攝的《毛澤東和他的兒子》取材於毛澤東將長子毛岸英送到朝鮮戰場,毛岸英光榮犧牲,領袖承受失子之痛的史實,刻畫了毛澤東作為一個偉人,把晚年喪子的痛苦升華為一種榮譽感,表現了老一輩無產階級革命家博大的胸襟和巨大的人格力量。毛澤東的台詞:“戰爭嘛!總是要付出代價的。岸英是一位普通戰士,為國際共產主義獻出了生命,他盡了一個共產黨員應盡的責任,不能因為他是我的兒子,就當成了大事,世上哪有這樣的道理呀? ”怎能不讓觀眾心靈震顫、淚如雨下呢?另外,八一廠拍攝的《鐵血大動脈》、 《神龍車隊》是以美軍對志願軍採取絞殺戰,空中封鎖後備物資,我志願軍保障鋼鐵運輸線的史實為背景拍攝的;《北緯三十八度線》、 《三八線上的女兵》從不同的視角審視抗美援朝戰爭,用電影進行理性思考,在這些影片中,與其說是在敘述一則故事,倒不如說更多地是在傳達和表述一種思想,一種判斷,一種對生命、生死、價值問題的深刻思慮。濃厚的理性色彩賦予戰爭影片以深遂的思想力度。

《慧眼丹心》

《慧眼丹心》 朝鮮也拍攝了多部表現中朝兩國人民用鮮血凝成的戰鬥友誼的故事片,像1958年拍攝的 《戰友》,1988年拍攝的《路》等,表現了中朝兩國人人民的友誼和志願軍戰士的國際主義精神,二八藝術電影製片廠拍攝的寬銀幕彩色故事片 《沸流江的新傳說》是以表現志願軍英雄、偉大的國際主義戰士羅盛教為主人公的,羅盛教由朝鮮演員金承悟扮演,長影陳汝斌配音,全部主創人員均為朝鮮電影工作者。1988年拍攝的寬銀幕彩色故事片 《火紅的山脊》是志願軍英雄黃繼光的傳記片,影片選取了黃繼光生命中最後幾天來表現他的犧牲精神,片中還出現了志願軍英雄邱少雲的英雄形象。片中叫 吳少雲,他和黃繼光去搶水,戰友們不斷犧牲,敵人把草叢變成火海,潛伏的吳少雲被淹沒在烈火中。很顯然,吳少雲是以邱少云為原型創作的。 《火紅的山脊》中的黃繼光由朝鮮演員金明奎扮演,長影張雷配音,吳少雲由朝鮮演員宋齊國扮演,這兩部朝鮮拍攝的 志願軍英雄傳記片戰爭場面 氣勢恢泓,人物性格鮮明,上映時得到我國電影觀眾的一致認可。抗美援朝為電影提供的不只是表現的內容,還提供給影片進行深入的藝術探索和思想開掘的一個又一個契機,使我們站在歷史的角度,來重新審視 昨天的戰爭。

參考資料

http://ent.sina.com.cn/m/c/f/hydx.html

http://redage.a.lunqun.com/archiver/detail595494_1.html

http://blog.sina.com.cn/s/blog_538a46a6010009lo.html

http://www.chinasights.com/shtml/movie_1960_huiyandanxin.shtml

http://www.mdbchina.com/persons/3715/others/?#movieIntro

描寫韓戰的影視作品

| 時值那場發生在朝鮮半島上的戰爭過去五十年了,對於這場戰爭,中國人與美國人有著一些截然不同的記憶,當這種記憶體現在文藝作品中的時候,除了表達為一種意識形態的錯位,還在於對這場戰爭勝負的模糊。 |