概述

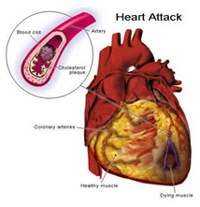

急性冠脈綜合症

急性冠脈綜合症詞語釋義

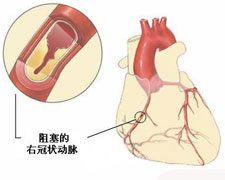

右冠狀動脈阻塞

右冠狀動脈阻塞ACS包括不穩定心絞痛,非Q波心肌梗死和Q波心肌梗死的一系列臨床病徵。長期的臨床實踐中發現,許多患者的臨床症狀各異,其冠狀動脈卻具有非常相似的病理生理改變,即冠狀動脈粥樣硬化斑塊由穩定轉為不穩定,繼而破裂導致血栓形成。

因此急性冠脈綜合徵的抗栓治療是非常重要的,尤其在非ST段抬高型ACS中更是如此。抗栓治療可分為抗血小板治療和抗凝血酶治療。

分類

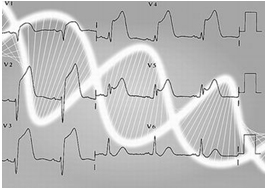

急性冠脈綜合徵根據心電圖表現分為ST段抬高型和非ST段抬高型,其中非ST段抬高型又分為不穩定心絞痛和非ST段抬高心梗,而ST段抬高型主要是指急性心肌梗死。兩者在病生理上的差異可能在於:非ST段抬高型病生理基礎為血栓不完全堵塞動脈或微栓塞,而ST段抬高型則為血栓完全阻塞動脈血管。雖然兩者病生理過程相似,但兩者在臨床表現和治療策略上有著較大區別。診斷與識別

診斷

診斷與ACS相關的典型診治包括胸部不適感,但症狀往往涉及上身其他部位的不適,包括氣短、出汗、噁心、頭暈。AMI通常比心絞痛症狀更嚴重,持續時間多長於15分鐘。無症狀或不典型症狀多出現在老年、女性或糖尿病人群。

科普宣傳可以增強人群對心臟病事件的警惕性並增強對心臟病事件的認識,但它們在大多數情況下只有短期效果。對於ACS高危人群,醫生需向患者及家屬詳細說明硝酸甘油及阿司匹林的正確使用方法、如何獲得及時的急診救護、如何找到最近的提供24小時急診心臟救護的醫療中心。根據最新的ACC/AHA治療指南,患者在服用硝酸甘油片或使用硝酸甘油噴霧劑五分鐘後如症狀不能改善或加重他們應即刻向急診救護系統求助而不是向他們的家庭醫生諮詢或自行驅車前往醫院。

疾病預後

AMI患者的預後與梗死範圍的大小、側支循環產生的情況以及治療是否及時有關。急性期住院病死率過去一般為30%左右,採用監護治療後降至15%左右,採用溶栓療法後再降至8%左右,住院90分鐘內施行介入治療後進一步降至4%左右。死亡多發生在第一周內,尤其在數小時內,發生嚴重心律失常、休克或心力衰竭者,病死率尤高。NSTEMI近期預後雖佳,但長期預後則較差,NSTE-ACS患者經急性期處理、病情穩定後,仍可能因冠脈粥樣硬化病變持續發展,而引起心肌缺血事件復發.出院後1年內再次住院率高達20%,大於40歲患者的病死率在男性為18%,在女性為20%。急救處理

急救

急救如果患者血液動力學仍穩定(收縮壓大於90mmHg或不低於低限30mmHg),心率維持在50-60次/分之間,且藥物可以控制的情況下,如果患者每隔3-5分鐘出現胸痛症狀,則應給予硝酸甘油片劑或噴霧劑。根據病情,如果患者予硝酸甘油處理後胸痛仍能緩解,則可以予嗎啡治療。

院外12導心電圖和綠色通道的建立,可以加快診斷,縮短溶栓時間窗,並且可能與死亡率的降低密切相關。多數研究表明這樣可以使從發病到再灌注治療的時間間隔縮短10-60分鐘。急救人員應該熟練地獲得和傳送有診斷意義的心電圖至急救中心,以最小的時間延誤良來縮短現場急救的時間間隔。

高水平的,尤其是訓練有素的藥師和入院前的護師能夠用12導心電圖精確地辨別典型的ST段抬高型心肌梗塞,其特異性為91%-100%,與急診內科醫師和心血管病學家相比,敏感性為71%-97%。使用無線電裝置或小型電話,他們也可綠色通道使ACS患者到醫院接受進一步的治療。

治療原則

藥物治療分析

藥物治療分析二、生命體徵監測:Hr、BP、RR

三、臥床休息、吸氧(鼻導管或面罩)、鎮靜(嗎啡3mg,iv)

四、藥物治療

抗血小板治療:腸溶阿司匹林為抗血小板治療的首選藥物,急性期150-300mg/d, 3天后改為50-150mg/d對阿斯匹林過敏或不能使用者,用氯比格雷。

抗凝血酶治療:常用低分子肝素治療。

硝酸酯類藥物:控制心絞痛發作,硝酸甘油含化或受體阻礙劑。

五 急性心肌梗塞者有溶栓指征應立即溶栓治療。

六 冠脈造影及介入治療。

溶栓治療

溶栓治療

溶栓治療一、明確急性心肌梗塞診斷,描記18導聯心電圖。

二、溶栓指征:

1、持續性胸痛>0.5小時,含服硝酸甘油症狀不緩解;

2、相鄰兩個或更多導聯ST段抬高在肢體導聯>0.1mV,胸導>0.2mV

3、發病<6小時者;

4、若患者來院時已是發病後6-12小時,心電圖ST段抬高明顯伴有或不伴有嚴重胸痛者仍可溶栓;

5、年齡<70歲。70歲以上的高齡AMI患者,應根據梗死範圍,患者一般狀態,有無高血壓、糖尿病等因素,因人而異慎重選擇。

三、禁忌證:

1、兩周內有活動性出血(胃腸道潰瘍,咯血等),做過內臟手術,活體組織檢查,有創傷性心肺復甦術,不能實施壓迫的血管穿刺以及有外傷史者。

2、高血壓病患者經治療後在溶栓前血壓仍>21.3/13.3KPa(160/100mmHg)者。

3、高度懷疑有夾層動脈瘤者。

4、有腦出血或蛛網膜下腔出血史,6小時至半年內有缺血性腦卒中(包括TIA)史。

5、有出血性視網膜病史。

6、各種血液病,出血性疾病或有出血傾向者。

7、嚴重的肝腎功能障礙或惡性腫瘤等患者。

四、溶栓步驟:

立即口服水溶性阿司匹林300mg。3-5天后改服50-150mg。出院後長期服用小劑量阿司匹林。

靜脈用藥:尿激酶150萬加入100ml5%-10%葡萄糖液體中,30min內靜脈滴入。12小時皮下注射低分子肝素5000u/12小時。

冠狀動脈造影觀察血管再通情況,依據TIMI分級,達到2、3級者表明血管再通。

1、心電圖抬高的ST段在輸注溶栓劑開始後2小時內,在抬高最顯著的導聯ST段迅速回降>50%。

2、胸痛自輸入溶栓劑開始後2-3H內基本消失。

3、輸入溶栓劑後2-3小時內,出現加速性室性自主心律,房室或束支阻礙突然改善或消失,或者下壁梗死患者出現一過性竇性心動過緩,竇房阻礙伴有或不伴有低血壓。

4、血清CK-MB酶峰提前在發病14小時以內或CK高峰提前在16小時以內。

七、併發症:

1、大量咯血或消化道大出血;

2、危及生命部位的出血:顱內、蛛網膜下腔、縱隔內或心包出血。

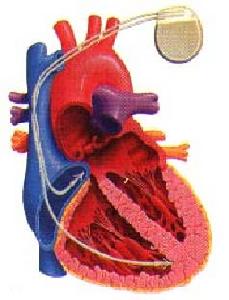

介入治療

介入治療

介入治療一、適應症

1、急性心梗:心梗發生後6小時內應儘快到有條件的醫院進行介入治療,快速開通已經閉塞的血管,其心功能恢復的效果比溶栓、藥物治療都要好。2、不穩定性心絞痛:這種情況一般是以前沒有症狀,近期出現胸痛,這種情況其實很危險,有可能演變成急性心肌梗塞,千萬不能忽視,一定要儘快就診。

3、勞力性心絞痛:患者走路稍遠一點,可能出現胸痛、胸悶等不適症狀。而安靜地坐著或休息一會兒,症狀就會緩解。

二、主要方法

1、經皮冠狀動脈腔內成形術(球囊擴張術,PTCA)2、冠狀動脈內支架術

三、風險

統用的是比較粗的導管,可能會把冠脈開口堵塞從而發生一些危險,現在隨著器械的改革,導管變得極細。原來用的造影劑水溶性很差,注入冠狀動脈後病人需要咳嗽才能排出來,這方面也有了很大改善。因此隨著器械和技術的革命使風險率有了明顯下降。四、局限性

有些十分瀰漫的病變、多支病變、合併糖尿病的三支病變、某一支單一血管非常瀰漫的病變、血管特殊的分叉病變、嚴重的多處鈣化和迂曲的病變等放入支架後可能當時的風險很大或放入支架後遠期的效果不好,這樣就建議病人運用搭橋手術的方法處理會更好。五、介入治療前準備

手術前病人應由家屬在手術同意書上籤字,手術前夜根據醫囑用藥並充分休息,手術當天早晨不禁食,但不能過飽,術前要排空尿液。術後病人應多喝水以利造影劑排出,24小時內儘量不吃高蛋白飲食,遵醫囑在3至12小時內儘量勿移動做手術的腿並自己注意觀察穿剌壓迫的地方有無血液滲出。術後務必遵醫囑口服抗凝藥,一般術後1周可以正常活動,1月內避免做核磁共振檢查,出院後根據醫生的醫囑回院隨訪。六、術後二級預防

患者經冠脈介入治療後,通常還需要進行相應的輔助治療,以保持冠脈管腔通暢,降低再狹窄發生率。這些治療即所謂的二級預防措施。改變生活方式規律性運動有助於保持冠脈管腔通暢,並促進缺血區心肌側支血管生長。患者不要整天臥床、靜坐,應在醫生指導下適當運動。改變飲食結構及習慣,以清淡飲食為主。不要暴飲暴食,或進食過飽。可適量飲酒。手術治療

搭橋手術

搭橋手術外科手術主要包括:冠狀動脈旁路搭橋術和貫穿心肌管重建術(又稱雷射打孔術)

搭橋手術是先在該患者身上取下一段血管,用這段血管從主動脈連結到狹窄病變遠端。使血流不必要經過發生狹窄病變處,而可以直接灌注心肌。適合於瀰漫的、有鈣化的病變血管患者。尤其適合於三支冠狀動脈或左主幹病變的患者。

貫穿心肌重建術(雷射打孔術)是利用雷射對全層心肌打微孔,根據需要可以打數十個孔,主要適合於對藥物效果不好,而且其血管病變又不能做介入治療或搭橋手術的嚴重心絞痛患者。此法可以在一定程度上增加心肌的血液供給,緩解心絞痛。

介入治療方法有一定的治療效果,但是容易復發,有造成血栓的可能。到底患者需要做哪種手術或者介入治療,必須做冠狀動脈造影,進行綜合分析後決定。

一般來說,本病要終身用藥治療,即使已經做了相應的手術,還要在醫生的指導下堅持長期用藥。

預防

預防

預防1、合理飲食,不要偏食,不宜過量。要控制高膽固醇、高脂肪食物,多吃素食。同時要控制總熱量的攝入,限制體重增加。

2、生活要有規律,避免過度緊張;保持足夠的睡眠,培養多種情趣;保持情緒穩定,切忌急躁、激動或悶悶不樂。

3、保持適當的體育鍛鍊活動,增強體質。

4、不吸菸、酗酒:煙可使動脈壁收縮,促進動脈粥樣硬化;而酗酒則易情緒激動,血壓升高。

5、積極防治老年慢性疾病:如高血壓、高血脂、糖尿病等。

血管內鏡檢查

心臟

心臟日本Osaka警察醫院的研究人員選取了552例接受插管和血管內視鏡檢查以診斷冠狀動脈疾病的患者進行了分析,隨訪觀察新發急性冠脈綜合症事件的患者,根據所有檢測到的黃色斑塊中的黃色密度分為1、2、3級。而且,記錄冠狀動脈中黃色斑塊的數量(NYP)和黃色斑塊的最大黃色分級(maxYP)。結果,經過平均57.3個月的隨訪期後,39例患者發生急性冠脈綜合症,發生與沒有發生急性冠脈綜合症事件的患者的maxYP沒有統計學意義,但發生急性冠脈綜合症患者的NYP明顯高於未發病者。進一步的分析結果提示,NYP和多血管疾病是發生急性冠脈綜合症的獨立預測因素。研究人員稱,可以通過血管內鏡檢查來評價患者發生急性冠脈綜合症的風險,並根據評估改變治療方法。

總結

急性冠脈綜合症診治

急性冠脈綜合症診治ictus研究結果表明在接受強化藥物治療(阿司匹林+依諾肝素48小時+氯吡格雷+強化降脂;介入組另加用阿昔單抗)的ACS患者,早期介入和選擇性介入策略的1年終點事件率分別為22.7%和21.2% (RR1.07; 95%CI 0.87 to 1.33; P=0.33) 。ICTUS研究的結果出人意料,雖然其中存在多種因素的影響,但是應該看到選擇性介入組的1年死亡率很低(2.5%,與早期介入組相同)。兩組患者均接受了積極抗凝、抗血小板及強化降脂治療,可能正是這些被低估了的輔助藥物治療彌合了兩組之間的差距。