1、廣州市番禺區新造鎮思賢村

概況廣州市番禺區新造鎮思賢村,又名嚴坑。因為是嚴姓建造村,故名嚴坑。後屈姓人較多,且自稱為楚國三閭大夫屈原之後裔,為表思念先賢之意,遂按屈氏人之意願,改名思賢。主要姓氏有屈、關、李、唐、姚。地理環境優越。

經濟文化情況思賢村共有耕地面積1661畝,村集體收入主要以土地承包款為主,總收入約80萬元,另外已簽訂了15%預留用地契約有37畝,從而使村集體收入逐年有所增加。外出打工是村民的主要收入來源。

另外,思賢村有外籍人口約800人,大小企業17家,村民收入和村級經濟均處於新造鎮的中等水平。農業主要種植水稻、甘蔗、水果;其中龍眼“中山翠玉”為當地盛產。工業有制磚廠、化工廠、釀酒廠等。民風良好,是投資的風水寶地。

作為新農村示範點,思賢村中設有思賢體育中心和思賢文化中心,文化中心內設圖書館。根據村民要求,周一至周五向村民開放。村民們崇尚體育,愛好運動,每年春節會舉辦籃球賽,增進感情,喜迎新春,屆時會有大量村民前往觀看,熱鬧非凡。

思賢村多年被評為“先進單位”和“模範單位”

思賢人傑地靈,人才輩出,最有名的是屈大均。

屈大均

屈大均屈大均具有多方面的文學才能,其中以詩的成就最高。雖然抗清復明、弘揚民族節氣始終是屈氏詩文的主旋律,但其詩文中充滿著關注社會、體恤民生的情愫。有的學者指出,屈大均的詩文以愛國詩人屈原為楷模,效法注重民生的詩聖杜甫,但又自鑄偉辭,開闢出自成一家的“翁山詩派”,形成詞語璀璨瑰麗、情感沉烈恢宏、意象雄奇的獨特風範,將文采美、性感美與理性美有機地結合在一起,“他的文采美發自情感美,而情感美又遵循著理性美,這種完美的結合,使得他的詩文具有動人心魄的藝術感染力。名勝古蹟

屈大均墓

屈大均墓是廣東省文物保護單位,位於番禺區新造鎮思賢村寶珠崗,占地面積13530平方米,有屈大均墓、八泉亭、思賢亭等紀念建築物,均為紀念愛國詩人屈大均而建。墓域成梯形,前寬14.5米,後寬6.8米,邊長9.8米。寶珠崗上有屈大均墓,屈大均墓位於墓域右中,高127厘米,內寬137厘米,左右墓手高83厘米。正中墓碑是青石刻字:“明屈翁山先生墓民國十八年己巳仲冬番禺縣長陳樾題”。屈大均墓表,位於墓域後方偏右,高178厘米,寬180厘米,中間嵌“屈翁山先生墓碑”。碑文為邑人吳道容所撰並書。985年,廣州市、番禺縣人民政府特撥款修葺,並在墓前右側建“思賢亭”一座,內刻屈大均像。思賢亭在墓側,距八泉亭100多米,六柱六角,飛檐,蓋以琉璃瓦,中有黃文寬撰寫的石刻碑記,是1984年縣人民政府建立的。 位於思賢村尾的“八泉亭”,亦是民國18年(1929)建。亭為四方形,寬3.6米,高4.3米,斜頂,用水泥構制。亭中立一碑,高 1.52米,寬1.03米,上刻屈翁山線描畫像,像下刻有當年縣長陳樾撰書的《八泉亭記》。墓域前寬巧、後寬7米,築有防水牆,分二級平台。原墓不封不樹,後築為半圓球形。墓域內還有其父、母、子、媳墓。1985年重修時建“思賢亭”並樹碑。

在新造鎮政府黨政辦的支持與指導下,2008年11月15日,思賢村與廣東外語外貿大學政治與公共管理學院行政管理072班合作舉辦了“學習實踐科學發展觀,深入民眾,了解國情社情民情”的大型主題團日活動。在思賢村村委的帶領下,行管072班成功地開展了“慰問弱勢群體”、宣傳普及科學發展觀知識、入戶調研和綠色環保創衛等四項工作。

活動過程中,思賢村村委們熱情的向各位大學生介紹了當地的地理經濟情況和風土人情,並引導大學生慰問小組和調研小組到各個家庭,詳細地介紹各個家庭的情況,通過各種方式為學生們與村民們進行溝通交流搭建了友善的橋樑,儘可能為活動順利進行提供最大的方便和幫助,將科學發展觀落實到實際工作中,並使村民們對科學發展觀有了進一步的認識。詞條編寫

作為思賢信息化的主要內容,本詞條由思賢村提供部分資料,廣東外語外貿大學政治與公共管理學院行政管理072班整理編寫

2、福建省龍巖市永定縣下洋鎮思賢村

基本概況 思賢村

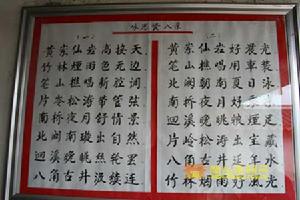

思賢村思賢村有八大景,這兩首詩就是詠“思賢八景”的詩(見圖)。

八角樓

八角樓 回溪

回溪 南橋

南橋養殖業是當地的主要產業。

這個村子平靜安閒,坐擁著傳奇般的土樓,有群山蒼翠、有流水蜿蜒。2000年的一天,一個人的出現,打破了這裡的寧靜,從此,思賢村有了一個更響亮的稱呼“吳伯雄的老家”。吳氏宗祠

吳伯雄客家鄉親介紹吳氏家廟

2000年11月21日,時任中國國民黨副主席吳伯雄偕夫人戴美玉來到吳山腳下,平生第一次站在吳氏宗祠的列祖列宗神位前祭拜時,不禁心潮起伏。他的父親吳鴻麟,直到九十七歲高齡仙逝時內心最大的遺憾:就是終生沒能回到過自己的祖籍省親祭祖。所以,當吳伯雄完成了一系列拜祖儀式後,他眼含著熱淚激動地說:“五年前,先父臨終前叮囑我一定要返鄉謁祖,此事縈繞心頭已久,今天我終於回來了!”

思賢村鄉親盼遠方貴客

吳伯雄家的全家福

吳伯雄家的全家福據了解,思賢村地處閩粵交界處,自吳氏始祖吳綱公五百年前於此開基以來,今已有吳、張、羅、鄭等姓一千五百多人聚居,許多鄉親旅居海外。吳伯雄的曾祖父勝昌公就在1851年5月攜妻兒自汕頭去台,傳至吳伯雄已是第四代。

思賢八景詩

思賢八景詩沿著歡快歌唱的小溪蜿蜒向前,直通向思賢村的吳氏宗廟——崇德堂。一路上,彩旗飄揚、彩球高掛,紅色的拱門,紅色的條幅,粉刷一新的校園,這一切都昭示著家鄉宗親的熱情。

據介紹,崇德堂始建於明成化四年(公元1468年),1989年拆舊重建,1994年竣工。據永定吳氏族譜記載,吳伯雄祖上於北宋天聖年間由入閩始祖承順公開基,而思賢村的開基始祖則是念綱公。吳伯雄曾祖父吳勝昌於清鹹豐六年(1856年)遷台。

吳族崇德堂前綠草如茵,草地上有一個紅色地毯鋪就的台子,吳伯雄應邀題贈“敬宗紹德”四字燙金匾額高掛在吳族崇德堂里,格外引人注目。

吳氏宗祠——崇德堂

吳氏宗祠——崇德堂在思賢村,記者看到煥然一新的吳族崇德堂和思賢國小,“這是我們剛剛粉刷修葺的,牆壁粉刷了三遍,中國自古有用粉刷牆壁歡迎客人的傳統,我們希望用這種方式表達我們家鄉人對吳伯雄的歡迎。”吳東生說。