信息

怒族達比亞舞省級Ⅲ-13 .

.簡介

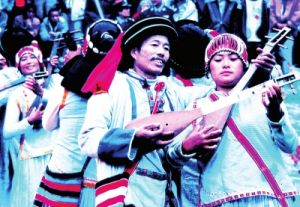

達比亞舞是怒族具有代表性的舞種之一,流傳於怒江傈僳族自治州福貢等縣怒族村寨。“達比亞”是怒族的傳統彈撥樂器,外形似琵琶、三弦。達比亞舞即是以“達比亞”樂器名稱命名的舞蹈。

達比亞

達比亞,是怒族彈撥弦鳴樂器。怒語又稱達邊,意思是琵琶。流行於雲南省怒江傈僳族自治州碧江、貢山、福貢和蘭坪等地。

在怒族山寨里流傳著這樣一個傳說:很早以前,有一個怒族孤兒,從小失去雙親,他無房無地,獨自居住在深山的岩洞裡,生活十分悽苦。一天,他找來一塊黃桑木樹幹,掏空後做成了一件達比亞。每天夜晚,孤兒就彈起這件樂器,排解寂寞,抒發情懷。清脆的琴聲感動了山寨里一位勤勞美麗的姑娘,她走出家門與孤兒結為夫妻。從此,達比亞在怒族中流傳開來。直至今日,它仍是怒族青年男女夜晚談情說愛的媒介樂器。

由共鳴箱、琴頭、琴桿、弦軸、琴馬和琴弦等部分構成(圖)。通體使用一整塊木料製作,多採用楠木或黃桑木挖鑿而成,全長65厘米左右。共鳴箱呈梯形、橢圓形或三角形,正面蒙以松木或杉木面板,在板的中部開有若干個圓形小出音孔。琴頭平頂無飾,兩側置有四個木製弦軸(左右各二)。琴桿短而寬,表面為按弦指板,不設品位。面板下方置有木製琴馬。張四條琴弦,以前使用羊腸弦,現在多用鋼絲弦。

.

.演奏時,將共鳴箱置於胸前,琴頭斜向左方。左手持琴,用食指、中指和無名指按弦,右手用拇指和食指彈撥琴弦發音。左手很少變換把位,常用擻音、帶音、打音等技法;右手除彈、挑外,常用勾、抹、摭、分等技法。達比亞可用於獨奏、合奏或伴奏,是怒族民間歌舞的主要伴奏樂器。

“達比亞舞”是怒族具有代表性的舞種之一,流傳在怒江州福貢縣的各怒族村寨。

達比亞舞以舞者手持“達比亞”邊彈邊舞為主要特徵。“達比亞”是怒族的傳統樂器,形似琵琶,四弦。其代表性節目有:反映性崇拜及生殖祟拜的《掰胯舞》(怒語音“奉貝水”)、《生育舞》(“嚷喳水”);反映原始狩獵方式的《狩獵舞》;表現動物形態的《江邊陽雀舞》(“通節墨吳阿水”)、《烏鴉喝水舞》(“甘吶依嘎秀水”)、《雞刨食舞》(“亞喳含吭水”);表現男女愛情的《窩得得》、《雙人達比亞舞》(“姆油替窮達比亞洛水”);以及屬表演性的《反彈達比亞舞》(“努努達比亞洛水”等。)

怒族許多男子,特別是祭師和本民族的文化人,都是彈奏"達比亞"的好手。當舉行重大的祭祀和節慶活動時,他們都會彈起這種傳統樂器。一般來說,“達比亞”不為歌唱伴奏,只為舞蹈伴奏,演奏者們根據情緒的變化不斷變換旋律節奏,成為整個舞蹈的指揮者。

走進北京中國藝術研究院音樂研究所的中國樂器博物館,可以看到展廳中陳列著一件怒族達比亞。通體用黃桑木製成,全長65厘米。共鳴箱呈梯形,其上蒙以桐木面板,板長27厘米、下寬13.5厘米,板面中上部開有四個圓形小音孔。琴頭古樸無飾,上端呈方柱形向後彎曲,下開通底弦槽,兩側設四軸(左右各二)。弦軸黃檀木製,呈圓錐形,軸頂旋出圓鈕為飾,表面光滑無條紋。琴桿上窄下寬、前平後弧,正面為按弦指板、無品,上端設骨制山口,下端與琴箱相接。竹製琴馬,張四條鋼絲弦。此琴選料細緻,工藝精湛,腹腔裁口嵌入面板,外表塗透明漆,木紋清晰可見。已被載入《中國樂器圖鑑》大型畫冊中。

在怒族同胞的日常生活中,無論是生產勞動、上山狩獵,還是外出遠遊、探親訪友,都要隨身攜帶達比亞。在怒族人民的婚嫁喜慶和風俗節日裡,達比亞是不可缺少的樂器。達比亞更是怒族青年親密的夥伴,當小伙子向姑娘求愛時,就通過達比亞的琴聲傳遞愛慕之情,而姑娘則以吹木葉表達愛意。碧江縣怒族青年波益四,自幼酷愛達比亞,除可獨奏許多樂曲外,還能用達比亞模擬話語,講故事,尤善於邊彈邊唱、或邊彈邊舞,是個有著較高藝術造詣的民間樂手。

表演形式

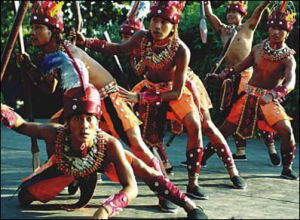

達比亞舞以舞者邊彈邊舞為特徵,有近百個套路,表現題材十分廣泛。有反映怒族祖先不斷遷徙的“第一、二、三次找土地舞”,有反映母系社會結婚時新娘和舅舅跳的“手舞”,男人生孩子的“生育舞”,有保衛家園的“古戰爭”,有表現怒族創世祖先乍付賽和乍付瑪兩人的愛情感動天神的“雙人達比亞舞”,有反映愛情的“找情人舞”、“情人相約逃婚舞”,有反映生產生活的“找野菜舞”、“割小米舞”、“狩獵舞”、“母雞下蛋舞”,還有以歌唱為特色的“喔得得舞”等,均是以舞蹈動作和琴聲結合來表現的。 .

.達比亞舞從多側面反映怒族人民的歷史文化生活,有重要的研究價值。達比亞舞既要彈弦,又要跳舞,技術難度較大。現能跳的人已很少,許多會跳的老人因信仰原因,不再唱小調和跳民族舞,因此“達比亞舞”呈現逐漸消失的趨勢。 怒族怒蘇“達比亞”舞蹈。內容豐富,無所不包。反映遷移、採集、狩獵、耕作、械鬥、愛情、生活以及反映動物聲音和形態的摹擬舞蹈。用“達比亞”和“幾味”(口弦)伴奏。除少數幾套有歌詞外,絕大部份沒有歌詞,是屬一種樂舞。

“達比亞”舞蹈動作粗獷、敏捷、豪放、原始古樸,有的細膩、深刻。其旋律剛健、有力,節奏鮮明、清脆、感人,富於強烈的節奏感。具有濃郁的民族風格和藝術特點。每一套舞蹈都反映一定的主題內容,有的則表現情緒的舞蹈。

內容豐富,無所不包。“達比亞”舞蹈準備動作男女人數不限,集體圓舞。逆時針方向進行。男持“達比亞”,女彈“幾味”跳。動作千姿百態,腿腳的伸縮、前進、後退、搓步、踏步、磋踏、旋轉、前俯、後仰,變化萬千,淋漓盡致地表現出各種形象動作與各種情緒的語彙表現出來。其音樂是三度、四度、五度和弦。以多聲部表現的手法,二個或三個聲部同時進行。當其中一個聲部作為主旋律時,其它聲部作為襯托和音,互相配合,使全曲豐富完美地表現出來。

怒族的祖先,日出而作,日落而歸,面朝黃土背朝天。雖說他們與高等學校的音樂殿堂無緣。走路跌足,衣著粗麻布,終年食用粗糧和山茅野菜,但祖先們以自己的聰明才智與天才,他們富有超絕的體察能力,在旋律中包含嚴謹、精深、精湛。例如:《母雞下蛋》、《山鳥啄炭渣》、《江邊陽雀調》等的樂曲中,猶如翩然起舞和翩躚起舞的形態和陽雀的啼嗚聲形象地表現出來。一聽便聽出是母雞下蛋和山鳥啄食炭渣時不停地轉動身軀,那樣形象逼真的音樂旋律;優美、起伏、感人,如痴如醉,讓你陶醉於舞曲的意境之中,無形中把人們帶入那遙遠的遠古時代的意境裡。“達比亞”樂舞是古色古香的摹擬舞蹈,獨樹一格,自成體系,原汁原味,原始古樸的風格,數量之多,風格獨特,在全國的樂海中也是少見的。它無愧於是中華民族燦爛文化本體中的一部分。猶如一顆明珠。展現出原始古老文化的藝術風格和特點,是不可多得難能可貴的文化藝術瑰寶,應珍惜保護和弘揚。

.

.“達比亞”舞蹈反映遷移的有《走路舞》、《第一次和第三次找土地》;反映狩獵的有《打獵舞》;反映民族械鬥的有《射弩舞》、《古戰舞》;反映生產、生活習性和摹仿動物聲音及形態的有《挖地舞》、《生產舞》、《掰包穀舞》、《割小米舞》、《搓秈米舞》、《割漆舞》、《找野菜舞》、《找野麻葉舞》、《交租舞》、《母雞下蛋舞》、《烏鴉喝水舞》等;反映婚姻愛情的有《婚禮舞》、《懷念舞》、《你看我,我看你》、《窩得得》、《接親舞》;反映母系氏族社會形態的有《傳性感舞》、《掰胯舞》;反映民族風情的有《飲酒舞》、《獵神舞》等九十多套。除此之外,尚有後派生自娛性創造的有三十多套。

掰胯舞

.

.生育舞

《生育舞》現在也僅流傳在福貢縣匹河鄉的個別藝人中。該舞也是婚禮中的舞蹈,由村寨中較有威望的男子作單人表演。舞蹈主要進述怒族的一個古老的故事:相傳,在很古很古時,都是男人出嫁和懷胎,並從腿上分娩。每當男人分娩時,不僅要殺雞宰牛,飲酒歌舞慶賀,還要臥床百日,甚至晝夜呻吟不止。弄得女人很煩惱,便對男人說:“算了、算了,今後不用你們男人懷胎生孩子了,由我們女人來承擔此事。我們不要宰牛,殺些雞來吃就行了,而且休息三十天就行了。”從那時起,便由女人來懷胎生孩子,直至今天(據民間藝人和紀堂、波由口述)。舞蹈通過達比亞的琴聲講述了這個古老的故事,而且從動作上,以一系列挺胸抬頭後仰、開胯前俯扣胸、收腹後坐低頭、踏地勾腿等動作形象,給人以分娩時強烈的痛苦感。在婚禮中表演《生育舞》,表明怒族視生育為大事,跳此舞無疑是為實現繁衍人口的目的服務。狩獵舞

《狩獵舞》,據民間老藝人和紀堂介紹,該舞原產生於“吳味”村(現福貢縣匹河怒族鄉)知子羅村。怒族語“吳”意為“牲畜、物產”,“味”為繁衍),現已廣泛流傳在福貢縣各怒族村寨。舞蹈中扭身屈膝屈伸的動作,塑造了獵人在深山密林中呼叫獵狗和隱身觀察獵物行蹤的形象。現在這個舞蹈已成了怒族人民的自娛性舞蹈,但舞蹈仍保持著古老的跳法。江邊陽雀舞

《江邊陽雀舞》出自達比亞古曲《江邊陽雀啼鳴調》。曲調主要是模仿陽雀(陽雀,嘴角為紅色,全身羽毛黑而無雜毛)的啼鳴聲。由於此調優美動聽,為人們喜愛,便根據調子加入舞步,邊彈邊跳,由此便有了《江邊陽雀舞》。舞蹈中雙腳落地、踢腳劃圈的動作,給人以陽雀在樹枝上跳躍啼鳴的感覺。烏鴉喝水舞

《烏鴉喝水舞》流傳於福貢縣的各怒族村寨。舞者在模仿烏鴉喝水時,每喝一口水都向上伸伸脖子,並警惕地左右張望,生動地表現出烏鴉時刻注意周圍動靜那種小心翼翼的警覺神情。雞刨食舞

《雞刨食舞》也是模仿動物神態的舞蹈,廣泛流傳在福貢縣的怒族各村寨。關於此舞的產生,藝人都說是從孤兒開始跳起的。舞蹈所表現的內容,一部分人說是孤兒看見母雞刨土啄食給小雞吃,觸景生情,就模擬母雞刨食的動態,以表現母愛的內容;而另一些人則認為是表現公雞啄蟲向母雞逗情。說法雖不一,但舞蹈是模仿雞啄食的動作的看法是一致的。從不同舞者跳該舞時的動作看,女性或男性中性格內向者較細膩,男性、性格較外向者動作幅度較大,比較逗趣。窩得得

《窩得得》是達比亞舞中唯一有歌唱的節目。它除以達比亞伴奏外,邊唱邊跳,將彈、唱、舞融為一體,是怒族青年較喜愛的自娛舞蹈之一。 .

.“窩得得”在怒語和“達比亞”彈唱中,是運用較廣的語氣詞,相似於漢族民歌和生活語言裡的“哎呀呀”或“哎喲喲”。在不同的歌詞中和不同的場合,對它的不同運用,可表現怒族人民喜怒哀樂的不同感情。如在《窩得得》唱詞中有“咪勒阿約窩得得”句,即為“想念得不得了哎呀呀”之意;而在喪葬中死者親人哭泣時唱:“炭吧阿谷龍阿拉吧,卡吧里提近姆勒染拉席呀阿妮。阿尼姐南卡蘇姆,瑪龍龍姆塊席挾勒哎窩得得。”意為“過去我倆都是一起去上山,今天你為什麼不等我,一個人就先走了……哎喲喲。”可見“窩得得”一詞運用於不同場合,有不同的感情色彩。《窩得得》舞即因“窩得得”一詞在歌詞中的大量運用而得名。舞蹈內容是講述怒族一則古老美麗的傳說:遠古時,青年乍付賽和姑娘乍付瑪這一對日夜思念的情侶,一個在怒江東,一個在怒江西,被江水無情地隔在兩岸,他們試圖用達比亞和“嘰咪”(口弦)來向對方傳遞自己的感情,但因達比亞和嘰咪的音量太小,樂聲被滔滔江水淹沒而無法傳遞到對方的耳里。乍付賽和乍付瑪便把內心的深情高聲唱了出來,這樣,彼此都從唱詞中聽到了對方的心裡話。這對戀人的真摯情感,感動了天神,天神便在月夜裡將一棵大樹橫架在怒江上。從此,乍付賽和乍付瑪便通過樹橋經常相見,並最終結成了美滿姻緣。以後,人們就用舞蹈來講述這一故事,並代代相傳至今。

由於《窩得得》將彈、唱、跳融為一體,從而在達比亞舞蹈中形成了鮮明而獨特的風格;又因其表現了青年男女真摯的愛情,因而深受怒族青年的喜愛,也常用此舞來隱喻自己的愛情。

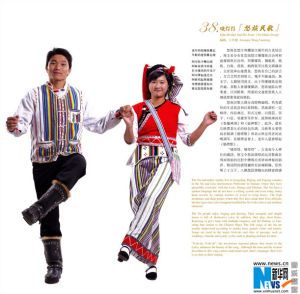

雙人達比亞舞

《雙人達比亞舞》也是怒族中廣為流傳並具有代表性的舞蹈之一。據民間藝人普阿談、波益思、丹益付等講:“乍付賽、乍付瑪兩人的真誠愛情感動了天神,在怒江之上架起了樹橋後,使原來分隔在東西兩岸的情人得以朝夕相見,常常形影不離,雙雙並肩搭背摟腰,一個手把琴桿,一個彈撥琴弦,雙雙起舞。《雙人達比亞舞》便由此產生並流傳至今。該舞是怒族青年男女極喜愛的舞蹈,他們認為,只有心靈相通的人才能在一起和諧地彈出共同的希望。因此,青年情侶在一起時,常常一起摟腰搭肩彈跳《雙人達比亞舞》。現此舞不僅流傳在怒江的各怒族村寨,也為鄰近的其他民族青年所喜愛。

《雙人達比亞舞》除在青年男女談情說愛時跳外,在節日、婚嫁等喜慶場合也跳,意在眾人前展示他們心靈的相通和技藝的高超。此舞曾多次被搬上舞台,受到了好評。

反彈達比亞舞

《反彈達比亞舞》流傳於福貢縣匹河怒族鄉。該舞多在節日等喜慶場合中相互比較技藝時跳。只要是會彈達比亞的男女皆可參加,跳時除將達比亞以反彈姿態彈奏外,動作幅度也加大,以此顯示其舞蹈和彈奏技藝的高超,主要特徵

“達比亞舞”是怒族具有代表性的舞種之一,流傳在怒江州福貢縣的各怒族村寨。

達比亞舞以舞者手持“達比亞”邊彈邊舞為主要特徵。“達比亞”是怒族的傳統樂器,形似琵琶,四弦。其代表性節目有:反映性崇拜及生殖崇拜的《掰胯舞》(怒語音“奉貝水”)、《生育舞》(“嚷喳水”);反映原始狩獵方式的《狩獵舞》;表現動物形態的《江邊陽雀舞》(“通節墨吳阿水”)、《烏鴉喝水舞》(“甘吶依嘎秀水”)、《雞刨食舞》(“亞喳含吭水”);表現男女愛情的《窩得得》、《雙人達比亞舞》(“姆油替窮達比亞洛水”);以及屬表演性的《反彈達比亞舞》(“努努達比亞洛水”等。)

達比亞舞蹈的上身彈奏姿態非常豐富,有左右高彈、平彈、低彈、背彈、反彈等等不同姿態。舞步比較規範,有兩種主要風格:一是雙膝屈伸帶送胯動律的踏、點、刨、磋;勾,其屈伸較為明顯;二是屈伸帶轉身韻律的踏、點、刨、磋、勾,磋、屈伸較小。

.

.達比亞舞的節奏大都為中速,每拍音樂膝部屈伸一次,屈伸要求均勻和有韌性,這與這一民族的性格沉穩有一定的關係。達比亞舞蹈屈伸顫動這一基本韻律,在民間有詳的要求,藝人在傳授時,對初學的人,首先強調膝關節不要僵直,要有顫動感。而對如何掌握韻律,則強調屈伸顫動時要用“心”即內在感覺而不僅是外形的顫動。不難看出,他們對達比亞舞中的屈伸顫動這一基本韻律的要求是極為嚴格的。

總之,左右送胯、左右轉身、屈伸顫動是形成達比亞舞特有韻律的三個要點,也是形成達比亞舞獨特風格的主要因素。

達比亞舞在內容和舞步上,各村基本相同。個別村寨在有的舞蹈後加有結尾動作組合,結尾動作組合又有兩種,我們將其稱為“結尾組合一”和“結尾組合二”。在跳完一個舞蹈後加結尾組合時,其音樂速度和舞蹈都要隨之加快,從而使舞蹈在較為歡快的氣氛中結束。