簡介

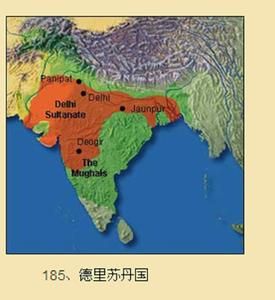

德里素丹國(Saltanah Delhi)中世紀突厥人在印度北部建立的伊斯蘭教國家(1206~1526)。因各王朝均以德里為首都,統治者稱作素丹,故名。1206年,古爾王朝素丹吉亞斯丁·穆罕默德在出征花刺子模時被殺,國家陷於分裂。古爾王朝駐德里的總督、突厥奴隸出身的庫特布丁·艾伊拜克(1206~1216)宣布獨立,自立為素丹,占有以德里為中心的廣大地區,建立印度歷史上第一個伊斯蘭教國家。德里素丹國經歷了5個朝代,它們是奴隸王朝(1206~1290)、卡爾基王朝(1290~1320)、圖格魯克王朝(1321~1414)、賽義德王朝(1414~1451)和羅第王朝(1451~1526)。德里素丹國有320年的歷史,大致可分為兩個階段:前130年由小到大,為不斷擴張其版圖的階段,後190年中各種矛盾交錯,政治不穩定,為逐漸衰落的階段。14世紀前半期其疆域最強盛時,西起印度河流域,東至今孟加拉地區,北抵喜馬拉雅山下,南至科佛里河流域。它奠定了伊斯蘭教在印度次大陸的地位,對後來的印度社會政治制度和社會生活產生過重要的影響。1398年,帖木兒率大軍侵占德里,劫掠財富,殺死俘虜約10萬名,促成圖格魯克王朝崩潰。在賽義德王朝素丹阿拉姆沙在位(1445~1451)時,其統轄範圍只限於德里城及周圍的一些村鎮。阿富汗人的羅第王朝統治前期,曾恢復中央權力,領土一度重獲統一,但不久走向衰落。北印度分裂為孟加拉、古吉拉特、馬爾瓦、克什米爾、拉其普坦等小國,彼此混戰,各地信奉伊斯蘭教及印度教的農民和市民紛紛起義。1526年,帖木兒後裔巴布爾趁羅第王朝內亂之機,統率莫臥兒軍隊在德里附近的帕尼帕特戰役中打敗羅第王朝軍隊,占領德里,德里素丹國滅亡。

德里素丹國是一個軍事封建貴族統治的國家。素丹是國家的最高統治者,擁有行政、軍事、立法、司法和宗教大權。素丹下設行政會議,由大臣、高級軍事將領和穆斯林貴族組成。將占領的地區劃分為省,派遣穆斯林總督進行管理,所有高級軍、政官職統由穆斯林貴族充任,印度教徒只能擔任下級官吏。土地歸素丹國家所有。素丹把占領的土地劃分為一些“伊克塔”,分給穆斯林貴族管理。素丹國在強盛時,修築運河,發展灌溉,改進農業和手工業技術,發展城市和國內外商業貿易,促進了社會經濟的發展。首都德里成為印度的政治、經濟和文化中心。