個人經歷

張明山13歲正式從事泥塑工作,那時的天津已是一個重要的港口城市,商業、貿易發達,流行趕廟會,常有外台戲,多由名角演出。張明山常躋身其間觀察人物、服飾。名角余三勝到津演出時,張明山為他塑的戲裝像《黃鶴樓》,形象逼真、傳神,從此揚名。1947年(民國36年)2月20日的《大公報》的“天津人物誌”有一段紀念張明山的文章;“至其如何工作?不過在觀戲時,即以台上角色,權當模特兒,端詳相貌,剔取特徵,於人不知不覺中,袖中暗地摹索。一出未終,而伶工像成;歸而敷粉塗色,襯以衣冠,即能絲毫不爽。”18歲即得藝名“泥人張”。後經張玉亭、張景福、張景禧、張景祜、張銘等四代人的傳承,“泥人張”成為中國北方泥塑藝術的代表。

道光二十四年(1844年)余三勝到天津演出,他是道光年間春台班領銜主演,以擅唱“花腔”著稱,是當時響噹噹的名伶。18歲的張明山觀其演出數次,終塑成一尊余三勝泥像,抓住了他的神態特徵,被譽為“活余三勝”,一時名噪。只要現場看著就可以一邊看一邊做出來,被他捏過像的京劇名伶有譚鑫培、楊小樓、汪桂芬、程長庚、田桂鳳等等。

作品展示

作品展示清朝末期,張明山曾被召進宮,捏塑各種古今人物像。張明山不願長期埋頭宮內,專受皇家驅使,最後逃了出來。在上海躲避幾年,才返回天津。光緒三十二年(1906年)四月二十九日,一代泥塑大師因感冒而逝,終年八十歲。但他開創的“泥人張”藝術,經後人的繼承和發揚。

人物榮譽

1915年,張明山創作的《編織女工》彩塑作品獲得巴拿馬萬國博覽會一等獎,其中帶去參展的另外16件作品,獲得名譽獎。

慈禧太后七十大壽時,朝廷內務府員外郎慶寬進貢泥人8匣(包括《木蘭從軍》、《寶蟾送酒》、《風塵三俠》、《張敞畫眉》 、《福祿壽三星》、《 春秋配 》、《孫夫人試劍》、《斷橋》,均為張明山作品),迄今收藏在頤和園。

故事傳說

[泥人張]故事(人教版語文八年級下冊課文)馮驥才

手藝道上的人,捏泥人的“泥人張”排第一。而且,有第一,沒第二,第三差著十萬八千里。

泥人張大名叫張明山。鹹豐年間常去的地方有兩處。一是東北城角的戲院大觀樓,一是北關口的飯館天慶館。坐在那兒,為了瞧各樣的人,也為捏各樣的人。去大觀樓要看戲台上的各種角色,去天慶館要看人世間的各種角色。這後一種的樣兒更多。

那天下雨,他一個人坐在天慶館裡飲酒,一邊留神四下里吃客們的模樣。這當兒,打外邊進來三個人。中間一位穿得闊綽,大腦袋,中溜個子,挺著肚子,架式挺牛,橫衝直撞往裡走。站在迎門桌子上的“撂高的”一瞅,趕緊吆喝著:“益照臨的張五爺可是稀客,貴客,張五爺這兒總共三位──裡邊請!”

一聽這喊話,吃飯的人都停住嘴巴,甚至放下筷子瞧瞧這位大名鼎鼎的張五爺。當下,城裡城外氣最沖的要算這位靠著販鹽賺下金山的張錦文。他當年由於為盛京將軍海仁賣過命,被海大人收為義子,排行老五。所以又有“海張五”一稱。但人家當面叫他張五爺,背後叫他海張五。天津衛是做買賣的地界兒,誰有錢誰橫,官兒也怵三分。

可是手藝人除外,手藝人靠手吃飯,求誰?怵誰?故此,泥人張只管飲酒,吃菜,西瞧東看,全然沒有把海張五當個人物。

但是不一會兒,就聽海張五那邊議論起他來。有個細嗓門的說:“人家台下一邊看戲一邊手在袖子裡捏泥人。捏完拿出來一瞧,台上的嘛樣,他捏的嘛樣。”跟著就是海張五的大粗嗓門說:“在哪兒捏?在袖子裡捏?在褲襠里捏吧!”隨後一陣笑,拿泥人張找樂子。

這些話天慶館裡的人全都聽見了。人們等著瞧藝高膽大的泥人張怎么“回報”海張五。一個泥團兒砍過去?

只見人家泥人張聽賽沒聽,左手伸到桌子下邊,打鞋底摳下一塊泥巴。右手依然端杯飲酒,眼睛也只瞅著桌上的酒菜,這左手便擺弄起這團泥巴來,幾個手指飛快捏弄,比變戲法的劉禿子還靈巧。海張五那邊還在不停地找樂子,泥人張這邊肯定把那些話在他手裡這團泥上全找回來了。隨後手一停,他把這泥團往桌上“叭”地一戳,起身去櫃檯結賬。

吃飯的人伸脖一瞧,這泥人張真捏絕了!就賽把海張五的腦袋割下來放在桌上一般。瓢似的腦袋,小鼓眼,一臉狂氣,比海張五還像海張五。只是只有核桃大小。

海張五在那邊,隔著兩丈遠就看出捏的是他。他朝著正走出門的泥人張的背影叫道:“這破手藝也想賺錢,賤賣都沒人要。”

泥人張頭都沒回,撐開傘走了。但天津衛的事沒有這樣完的──

第二天,北門外估衣街的幾個小雜貨攤上,擺出來一排排海張五這個泥像,還加了個身子,大模大樣坐在那裡。而且是翻模子扣的,成批生產,足有一二百個。攤上還都貼著個白紙條,上邊使墨筆寫著:

賤賣海張五

估衣街上來來往往的人,誰看誰樂。樂完找熟人來看,再一塊樂。

三天后,海張五派人花了大價錢,才把這些泥人全買走,據說連泥模子也買走了。泥人是沒了,可“賤賣海張五”這事卻傳了一百多年,直到今個兒。

(選自《俗世奇人》)

藝術風格

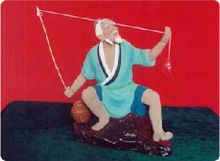

張明山彩塑的藝術中包含:“塑”與“繪”特點。張明山彩塑藝術取材於神話、戲劇、小說以及現實生活,通過“塑造”與“繪色”不僅形象地表現人物,而且“隨類賦彩”地刻劃了人物的性格,展示出近代的生活氣息,不但接近日常情感,而且綜合了中國文藝傳統的抒情和線的藝術。《三百六十行》描繪的便是現實的、市井的生活;張明山作《漁樵問答》的說的典故是邵雍的《漁樵問答》和孔尚任的《桃花扇》中的“漁樵問答”—前者借漁樵的問答,來闡明天地事物的道理;後者借柳敬亭和蘇崑生的對話,根據張明山所說,這是為了表達對中國興亡所致的悲痛感,從而透露對人生的空幻之感:人生的目的和意義在那裡?於是最後歸結到隱逸漁樵—而且透過塑和繪展示的不是一般生命中的漁樵,而是兩個“相逢在野”的“退仕”文人。

張明山彩塑注重塑造、注重對人物性格的刻劃。張明山要自己的作品可以使人們能從中感受到的真實生命的印象,讓人們體會張明山是來自“塑造”的學問。”這也是張明山作品裡顯現強烈生命感的一個原因。他們捕捉住人物剎那間的動態,並著刻劃人物內在的性格,再加施色。像張明山塑的《嚴振像》《嚴仁波像》人物塑造得十分精確。對這兩件作品徐悲鴻1933年在《大陸雜誌》上評論說:“色雅而簡,至其比例之精確、骨格之肯定、與其傳神之微妙,據在北方所見美術作品中,只有歷代帝王中宋太祖、太宗之像可比擬之。若在雕刻中,雖楊惠之不足多也。”張明山彩塑注重對市井生活的描寫,並用樸素的色彩,張明山要使人覺得自己作品真實和感人。像張玉亭塑的《吹糖人》、《賣糖者》(三百六十行中的人物)都是當時市井的真實生活。在塑造上,張明山描繪出人物的特點和一剎那的動態,並用粗疏的線條將人物衣服的質感表現出來,再施上淡淡的石青色,使我們從這件作品中看到生命的活力。對於這類作品,徐悲鴻曾這樣讚譽:“此二賣糕者,與一買糖者,信乎寫實之傑作也。其觀察之精到,與其作法之敏妙,足以頡頏世界雕塑師俄羅斯國脫魯悖斯可埃(1987年-- 1983年)親王。特脫親王多寫貴人與名流,未作細民。若法十九世紀大雕塑家遠魯(1883年-- 1902年)雖有眾多件稿本藏於巴黎小宮,於神情亦遜其全。苟作者能擴大其體積,以銅鑄之,何難與比國麥尼埃(1831年--1905年)爭一日之長。”

張明山的作品是塑與繪的兩大結合。先塑造後繪色。在泥塑過程中塑大體為關鍵—先將人物大的形體動態塑出,才有大的感覺,然後刻畫衣紋表現質感,又不傷其骨格。在繪色上多採取的是中國繪畫中的工筆書法,使作品增添光感和色感。張明山要將“塑造”與“繪畫”這兩者巧妙的結合,展示給人們的是真實而有力的生命,使人們在一般中看見美,在枝節、片段中看到無限。中國線的藝術傳統始終是中國造型藝術的主要審美因素。隨著戲曲、小說的發展,這種市民文藝展現為單純的視覺藝術是在明中葉以後。明朝、清朝兩代中,陳老蓮的《鴛鴦家》、《秘本西廂》可稱明代高峰;他那古絕廳崛、沉雄凝重的造型和樸拙的線描藝術給後世影響深遠。此外,上官周的《晚笑堂畫傳》飄逸灑脫,神采飛動。張明山彩塑吸收了這些中國傳統線的藝術。張明山的《和合二仙》取材於神話傳說中的寒山、拾得(即和合二仙)。民間取和諧、合好古訓之意。張明山表示,他沒有著重用鮮艷的色彩達到這一效果,而著重在塑造上—除了把二仙的面部刻劃得歡笑外,作者更著重在衣紋上的處理,使衣紋在笑、蟾在笑、手捧的牡丹在笑,加上淡雅的色彩,展示給人們的是一個歡快、吉祥的場面。張景祜的《惜春作畫》構圖完整,人物婀娜之態及衣紋的質感都在塑造上表現出來;色彩華麗高雅、人物情感交融,使人覺得是一幅立體的工筆人物畫。對於塑造,張鉞在他著的《“泥人張”彩塑技法》一畫中這樣寫道:“張明山的泥塑的彩塑是用濕潤軟和易於捏塑的黏土,將形體大局依附於骨格的肌肉運動、衣紋變化、面部表情等,自內而外地逐步塑造而成,通過塑造把一切可以觀察的色相、體積、造型、神態等綜合的體現出來,成為體質、神態、光色相結合的形、神並足的塑像。它不單形象地表現人物,而且是“隨類賦色”地刻劃了人物的丰采,使默不作聲的塑像成為“凝眸欲語”的有生命力的生動造像。“在繪色時又須運用繪畫的技巧,用勾描、渲染、烘托地達到蒼勁、秀麗、典雅、素質、艷美的目的;表達出雅而不俗、麗而不華、素而不舊的效果。”張明山的作品是以塑為根本為骨法,而畫則是使造像達到體積、光色合一的更接近真實的人物在創作上對不同題材採取不同的創作方法—文者肖長青秀文雅,武者肖短虎背熊腰。張明山的《樂在其中》就是要表現一個文雅傲骨的文人—著重了刻劃面部表情和手的動態,衣服線條單純、色彩淡雅,展示出高超文雅、天真淡泊的文人氣派。張明山說,要將個人的情感寄托在這件作品中藉此抒情,展示出一個超脫、樂觀、進取的人生觀。此外,張明山的作品有許多仕女的形象。

張明山彩塑屬於室內陳列性雕塑,一般尺寸不大,高約40公分左右,可放在案頭或架上,故又稱為架上雕塑、彩塑藝術,能運用於各種環境裝飾的藝術形式,可用來服務社會、美化環境。所捏的泥人歷經久遠,不燥不裂。

民間藝術大師

| 民間藝術是藝術瑰寶中的一朵奇葩,自古以來,正是有了無數民間藝人的傳承,民間藝術才能夠流傳到今天。可以說,每一項民間藝術的背後,都凝聚著民間藝人的心血。在非物質文化遺產的背後,是扮演著傳承者和“支撐者”的眾多民間藝人, 民間藝人對民間藝術始終充滿激情,無論自身經濟條件如何,都未曾放棄心中的那份難捨之情,而且很多人還以自己的積極行動來保護民間藝術,使之流傳下去,他們不愧為非物質文化遺產最忠實的守望者。 |

| 齊文香| 武京生| 王向榮| 張清明| 王泰來| 黃肖琴| 楊根連| 徐竹初| 郎志麗| 李興儒| 莫寶鳳| 張寶琳| 白大成| 邰立平| 庫淑蘭| 黃奕缺| 王保合| 孔令民| 於秀芬 | 磚雕| 周玉| 阮四娣| 湯明哲 | 張文全| 吳元新| 潘京樂| 李仁榮| 雙起翔| 石刻| 蔚縣剪紙| 摺紙| 張明山 |