簡介

張彥,廣州美術學院國畫系副主任、碩士研究生導師、廣東省美術家協會國畫藝委會委員、中國美術家協會會員,多次在國內外舉辦個展。其作品屢獲國內省內美展大獎,被中國美術館、國家博物館等多家藝術機構收藏。

談寫生

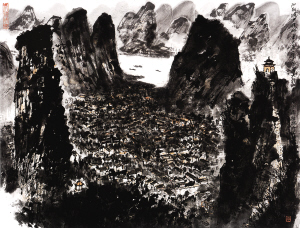

張彥作品

張彥作品寫生是學習中國山水畫的一個重要環節,如同建築一幢大廈,高層次的藝術文化休養和精粹的筆墨訓練是基礎層,而寫生則是混凝土,是連結大樓結構的主要材料,亦決定了這幢大樓的穩固和發展。縱觀中國美術史,許多著名山水畫家的藝術創作都是以寫生為基礎的,並從中總結出“外師造化中得心源”等藝術理論,如北宋的范寬、郭熙等山水大師的巨製,無不是“窮其物理”的“寫生”後的經典之作。一言以蔽之:寫生是打通藝術創作的必經之路,除此以外再無捷徑可走。

寫生不僅包括用毛筆等繪畫工具進行的“對景寫生”,還包括觀後靠回憶而創作的作品。相傳范寬在中條山、華山一帶幾經寒暑而作《溪山行旅圖》;清代的石濤則雲遊大江南北,“搜盡奇峰打草稿”來創作;近代黃賓虹、傅抱石、李可染等山水畫家的寫生作品也是精彩之至。這些前輩們雖然各自的寫生方法不同,但都是從自然之中尋求創作源泉,即“師造化”而後“得心源”。

山水寫生的對象之“形”樸素地說就是其山、其季、其進的特徵,亦可以說是具體物體的一種概念。那筆墨之“形”就是畫家主觀意識和情感的抽象表現,線條節奏的快慢,墨色的渲染,筆法的皴擦、點染都與之有關。寫生中的筆墨與客觀自然之“形”的關係就是“借山還魂”。

畫家帶著情感,生動地描繪自然界的外象之形,同時也開拓了自己的筆墨技法天地。然而筆墨有藝術規律可尋,而自然形態卻無常“形”。這就要求畫家在寫生過程中既要尊重客觀形態的“真”,“外師造化”,又要將“有法”之筆墨變為“無法”去適應變化多端的自然形態,高度概括描繪其特點和“常形”,而後才達到“可忘筆墨而有真景”(五代·荊浩)的境界。有此“真景”之形才可去“媚道”,逐步升華到更高一層的領域,在寫生之中能夠將自然之形和筆墨恰如其分地結合。

作品評價

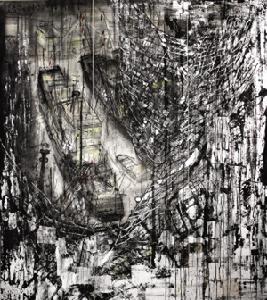

張彥的被盜之作《歸網》

張彥的被盜之作《歸網》首先,張彥所有對藝術的理解均來自鮮活的生活。在此基礎上,他以嫻熟的筆墨技法及深厚的文化底蘊把寫生與創作的關係處理得水乳交融——寫生不是簡單的素材蒐集,而是酷愛祖國大好河山的真情迸發,是創作;創作中又有著濃郁的生活氣息,令人感到如臨其境。因此,閱遍張彥的作品,你會發現沒有一張是重複的,更沒有一張是概念化的,全都是活生生真摯的生活感受,流露著質樸與真實,洋溢著詩情畫意與美,讓人感動;其次,張彥有很強的藝術駕馭能力,這與撫育他的中原文化有關,也是他多年寫生積累的結晶。不管是生他養他的黃土地,還是異國他鄉的街景小巷;不管是巍峨的崇山峻岭,還是繁雜的雜草枯木,甚至其他畫家視而不見的小景,張彥都能得心應手地把其轉化為中國畫的語言,提煉後巧妙地收入自己的畫面——這種能力是很多畫家窮其一生都無法達到的;再次,張彥在當今紛繁蕪雜的中國畫中體現了一種純正的筆墨精神。信息發達、創作環境寬鬆給現代畫家提供了諸多嘗試的機會,但細品張彥的筆墨技法就會發現:他很“老土”,時髦的繪畫語言很少,技法幾乎都來自傳統,且加以提煉後變成自己的東西,自如地運用於畫面,從而在嶺南乃至全國山水畫界形成了一道獨特亮麗的風景線。

全國政協委員、廣東畫院院長、廣東省美術家協會主席許欽松提起張彥的寫生時說:“張彥不是為寫生而寫生,而是對普通寫生提出更高的要求:他把寫生作為蒐集素材的手段,通過寫生直接打通創作的通道。這種能力不僅在廣東,而且在全國都是絕無僅有的。”