歷史沿革

建善寺

建善寺南齊永明元年(483)創建,初名“建福齋”,原建於舊溫麻縣治之安東鄉安民里大葛洪嶺之北(今沙江鎮古縣村南)。

唐設定長溪縣後,至景雲二年(711)年隨縣城遷徙至邑地今所,改稱為“建善寺”。

貞元元年(785),一代高僧、禪宗之溈仰宗創始人——靈祐禪師(霞浦南鄉人)依建善寺法恆律師祝髮出家。

會昌五年(845),唐武宗李炎廢佛時被廢,至大中四年(850)僧大幹和尚上奏復之,宣宗李忱御賜“大中建善”為額。

宋建隆四年(963),威武軍節度使驛巡官儒林郎吳慎辭撰寫有碑銘,今尚存於寺內。乾興元年(1022)始為禪剎。

元豐元年(1078)進士陳襄重建,元祐二年(1087)縣令馬康侯移縣文廟於寺內,至大觀間(1107—1110),縣令葉安節新建儒學復遷文廟於南郊菱湖。

明嘉靖已未年(1563),倭寇侵州城,縣令徐甫宰恐寺為倭營及其蹂躪,不得已而令軍民舉火焚之,至隆慶元年(1567)重建。

清康熙十年(1671)總兵吳萬福、知州黃鼎擴建,乾隆二十八年(1743)十月僧雲庵等重建,曾系明、清兩代福寧僧正司署、僧綱司署辦公之所。

建善寺

建善寺雍正十二年(1734年)僧正司署隨州升府而升格為僧綱司。乾隆九年(1744年)僧綱司雲庵法師重修。

二十八年(1763年)若賢法師、若義法師等續建,民國六年(1917年)碧松法師重修。民國三十年(1941年)二月,值閩海戰事緊張,霞浦縣立中學遷徙至本寺,歷時半載有餘。

1951年始,本寺先後被縣政府借用為兒童教養院、縣紡織廠、農具廠、醬油廠、工藝具雕廠和駐軍某部所用。至1983年縣人民政府落實寺產政策,歸還佛教協會,重新塑佛住僧,恢復佛事活動。

1984年列為本縣開放寺院,嗣後由省人民政府下撥專款十萬元人民幣修葺殿宇。1985年8月,霞浦縣佛教協會遷址於內,會長青光法師兼主本寺。

1988年,縣人民政府撥三萬元人民幣及地方檀越信士熱心捐助續修寺院。

1981年公布為縣級文物保護單位。

1984年以來,陰著歷史的機緣,中日文化交流日益發展,日本真言宗信虔誠懷祖,尋蹤追跡,曾多次參訪本寺。

建築結構

建善寺

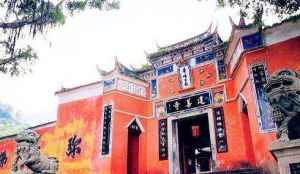

建善寺建善寺自南而北依次為牌樓、山門、天王殿、鐘鼓樓、大雄寶殿、月台、觀音閣。前進為天王殿,殿後有參天挺拔的百年銀杏、木棉樹,高達數丈,枝葉繁茂富生機。

建善寺坐北朝南,背枕華峰山,金山重其上,華峰支脈拱抱左右,龍首虎尾崗連其左,金字山、鳳凰池接其右,與寨崗山遙遙相望。寺院主體建築布局沿華峰主脈,橫貫南北中軸線上仿宋代傳統建築藝術,為六扇三進一廡磚木結構之重檐懸山頂式院落,建築面積達1668.4平方米,各組殿宇依憑山勢,層層而上。入山門順坡而上,迎面有堵仿古城堡式圍牆,牆上書有耀眼奪目的“松聲竹色,月影溪光”八大字,概括寺宇風光。

西側有棵古榕,枝繁葉茂,交柯成蔭,榕下立有原國務院秘書長杜星垣先生書鐫“古剎逢春”石匾;寺門上有中國佛協趙朴初會長親筆書額“建善寺”;哈爾濱大學女教授、考古學家游壽為寺門內書聯“月燦榕林圍一谷,波搖松島應諸天”佳句;外聯則保留原住持僧碧松於民國二十六年書撰之“獅窟震玄風教普禪燈傳溈水,鷲峰承法脈山開齊代地辟南天”簡述寺史。

建善寺

建善寺中進系大雄寶殿,殿左配建有靈祐禪師殿和鼓樓;殿右建有空海大師殿和鐘樓,後有吳萬福祠,原知州黃鼎為祠題有醒目端莊之“威鎮山海”四字。殿內佛像齊全,殿組相配,中祀釋迦牟尼佛,兩側組塑十八羅漢諸佛。

後進為知客廳,廳左為齋堂,廳右為寮房,廳前有“放生池”,池壁上書有清乾隆間郡守李拔題刻“春滿南天”之石匾。

建善寺內尚藏有“獅山防海碑”、“文斌閣碑”、“薩鎮冰浚河詩碑”及宋代石雕復盤蓮式四隻柱礎等文物,為古剎增添了不少情趣,被稱為“閩東古剎”,列為省級文物保護單位。

現任主持

現任住持世度法師,福建省霞浦縣人,六十餘歲,一九四七年畢業於漁洋國小,一九七二年出家,師從青光法師,一九八三年受具足戒於莆田廣化寺,兼任法華寺住持,歷任福建省霞浦縣佛教協會第二屆常務理事,第三四屆副會長。