國的興衰

16世紀初,花拉子模被昔班尼征服。他死後,暫歸伊朗統治。約1512年,當地居民在伊斯蘭教遊方教士首領鼓動下趕走伊朗總督,擁立烏茲別克王族伊爾巴爾斯(1512~1525在位)為,建立獨立的國家。首都最初在烏爾根奇,後因阿姆河改道(約1570),於16世紀末遷至希瓦(今鹹海南之基發)。建國初期,政局動盪。1537~1538年間,一度被布哈拉軍隊占領。哈吉姆統治時(1558~1602),國局勢相對穩定,但在1593年復被布哈拉征服。1598年,恢復獨立。阿拉布·穆罕默德(1602~1623在位)即位之初,俄國哥薩克人兩次竄至烏爾根奇搶劫,被希瓦人民殲滅。1622年,

經濟文化

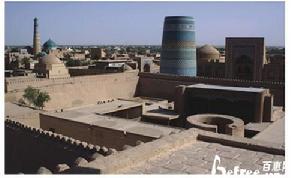

16~17世紀時,國經濟衰落,文化水平極低。17世紀中期,阿布勒哈茲·巴哈杜爾撰寫有關自己王朝的歷史著作時,除他本人外,國內竟找不到勝任此工作的人。18世紀末,經濟文化出現轉機。19世紀上半期,由於灌溉系統的擴大和改善,農業特別是棉花等經濟作物普遍發展;金屬製造、陶器手工業發達,商業和對外貿易活躍文化和建築也呈現繁榮興旺景象希爾·穆罕默德(即穆尼斯)及其侄穆罕默德·里扎(即阿格希)撰寫的關於花拉子模的歷史著作內容詳細、史料豐富,遠遠超過布哈拉和浩罕國保留至今的全部歷史著作。