簡介

圖1

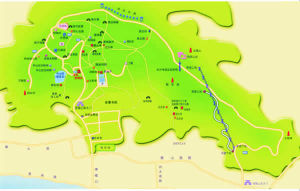

圖1嶽麓山又名靈麓山,簡稱麓山,因前人以其為南嶽衡山之足,故名。嶽麓山風景名勝區系國家級重點風景名勝區,是南嶽衡山72峰之一。位於古城長沙湘江兩岸,由丘陵低山、江、河、湖泊、自然動植物以及文化古蹟、近代名人墓葬、革命紀念遺址等組成,為城市山嶽型風景名勝區。已開放的景區有麓山景區、橘子洲頭景區。其中麓山景區系核心景區,景區內有嶽麓書院、愛晚亭、麓山寺、雲麓宮、新民主學會景點等。

概況

嶽麓山

嶽麓山嶽麓山風景名勝區南接衡岳,北望洞庭,西臨茫茫原野,東瞰滔滔湘流,玉屏、天馬、鳳凰、橘洲橫秀於前,桃花、綠蛾竟翠與後,金盆、金牛、雲母、圭峰拱持左右,靜如龍蛇逶迤,動如駿馬奮蹄,凌空俯視如一微縮盆景,測視遠觀如一天然屏壁。可謂天工造物,人間奇景,長沙之大觀。嶽麓山海撥300.8米,連巒疊峰數十公里,有如一道天然屏障,橫亘長沙市區西面。主峰雲麓石骨蒼秀,廊殿樓閣依山畔石。憑欄遠眺,湘江如帶,桔洲浮碧江心,雙橋飛架東西,古城新廓盡在紫氣青煙之中。

嶽麓山薈萃了湘楚文化的精華,名勝古蹟眾多,集儒釋道為一體,革命聖跡遍布且植物資源豐富。白鶴泉、禹王碑、舍利塔、飛來石、自來鍾、穿石坡等皆分布在山林岳壑之間;山中現有植物174科559屬977種,其中晉朝的羅漢松、唐代銀杏、宋時香樟、明清楓栗均系千年古樹,老乾虬枝,蒼勁挺拔,高聳入雲。楓梓、松栗,虬枝曲乾,蓊鬱青蔥;山澗泉流終年不涸,頗有清幽之感。每到秋冬之交,紅楓叢林盡染,紅桔滿掛枝頭,麓山更加艷麗。

座落在山中的千年學府嶽麓書院為宋代四大書院之冠;古麓山寺號稱“漢魏最初名勝,湖湘第一道場”;山頂有道家的二十澗真虛福地雲麓道宮;地處青楓峽的中國四大名亭之一的愛晚亭,建於清乾隆57年,為風景絕佳之地,也是毛澤東同志早年從事革命活動的地方。

嶽麓山風景名勝區自古以來就以山清水秀著稱於世,它主要有清風峽景區、雲麓峰景區、萬景園風景帶、赫石坡景區、儒家勝地、佛寺探幽、雲麓道宮、橘子洲頭等景區。岳已開放的景區有麓山景區、橘子洲頭景區。其中麓山景區系核心景區,景區內有嶽麓書院、愛晚亭、麓山寺、雲麓宮、新民主學會景點等。規劃開放的景區有:天馬山、桃花嶺、石佳嶺及土城頭景點等,總面積達36平方公里。

嶽麓山有許多革命先驅的墓葬。這些塋墓掩映在蒼松翠柏之間,莊嚴肅穆,黃興、蔡鍔墓則是其中最巍峨雄偉的兩座。這裡又是許多老一輩無產階級革命家早年從事革命活動的地方。毛澤東、蔡和森、羅學瓚、張昆弟等常來嶽麓山聚會,留連於愛晚亭、清風峽等外,研討國家大事,探求革命真理。

歷史沿革

嶽麓山

嶽麓山嶽麓山其山脈屬南嶽衡山,古人把嶽麓山列為南嶽七十二之一,稱為靈麓峰。南北朝劉宋時《南嶽記》載“南嶽周圍八百里,回雁為首,嶽麓為足。”故名嶽麓。據地質學考證,嶽麓山奠基於古生代,形成於中生代,發展於新生代,距今三億餘年。嶽麓山雲麓峰左側峰巒上著名的“禹王碑”是嶽麓山古老文化的象

征,是宋代摹刻至此的。這塊碑石刻有奇特的古篆字,字分9行,共77字。相傳4000多年前的洪荒時代,天下被淹沒洪水之中,大禹為民治水,到處奔波,疏導洪流,竟“七年聞樂不聽,三過家門不入”,最終制服了洪水,受到百姓的尊重。傳說大禹曾到過南嶽,並在岣嶁峰立下了這塊石碑。東漢趙嘩《吳越春秋》就記載了這一傳說:“禹登衡山,夢蒼水使者,投金簡玉玉字之書,得治水之要,刻石山之高處。”唐代韓愈為此登臨岣嶁峰尋訪禹碑,雖未親見,卻留下了“蝌蚪拳身薤葉撥,鸞飄風伯怒蛟螭”的詩句。1212年(宋嘉定五年),何致游南嶽,在岣嶁峰摹得碑文,過長沙時請人翻刻於嶽麓山顛。宋以後,碑被士所掩。明代長沙太守潘鎰找到此碑,傳拓各地,自此禹碑名聞於世。現在全國各地有10餘處禹碑,據說都是由嶽麓山禹碑復刻的,由此也可見它的珍貴。

嶽麓山還有一塊著名的碑刻——麓山寺碑。碑高近3米,寬1米多,由唐代著名文學家、書法家李邕撰文和書寫,黃仙鶴刻石。碑額篆書“麓山寺碑”4個大宇,碑文共1400餘字,駢散文體兼用,敘述了麓山寺自晉泰始(265-274)年間建立至唐開元(713-741)立碑時500年間的興廢修葺、歷代禪師宣揚佛法的經過,以及嶽麓山的佳麗風光。

由於此碑的文采、書法、刻工都精湛獨到,所以人們又稱它“三絕碑”。“三絕碑”在中國古代碑刻藝術中聲譽很高,碑字用行書是此碑新創,筆力雄健渾厚,後起書法大師,如蘇、米芾等都沿襲其法。元代書法大家趙孟自言:“每作大字一意擬之”。自古至今,許多著名文人遊覽嶽麓山時都特意來觀摩此碑,宋代的張、明代的李東陽等都留下了吟詠它的詩篇,可見其對後人影響之大。

唐代是詩的盛期,當駱賓王、杜甫;李白、李商隱等著名詩人往來吟詠古長沙時,湖南本地的俊傑之士王磷、李群玉等也才華畢露,撰文作詩,聯句競對。宋代,嶽麓山產生了一則湖湘學派的創始人之一胡寅怒斥奸臣的故事。南宋初年,金兵不斷南侵,宋高宗趙構偏安江左,執掌朝柄的秦檜等人畏敵如虎,一味妥協投降,胡寅目睹國家的內憂外患,心急如焚,對南寧朝廷極為不滿,對秦檜之流深懷憎恨,他憤而辭去京官,請示歸回湖南和父親胡安國、弟弟胡宏等一同居住生活。一次,胡寅正在長沙嶽麓山遊覽麓山寺,突然聽到秦檜黨羽劉旦來湖南做官的訊息,他非常氣憤,便揮筆在牆壁上大書“是何南海之鱷魚,來作長沙之鳥。”南海鱷魚的比喻,來唐代韓愈的《祭鱷魚文》。傳說韓俞初任南海邊潮州刺吏,知道惡溪中有鱷魚把百姓的牲口幾乎吃光了,便寫了《祭鱷魚文》投入惡溪命鱷魚限日離開潮州遷往南海,否則將弓矢捕殺殆盡,結果鱷魚懼怕潛走,以後潮州永無鱷魚。劉旦恰好是潮州人,胡寅是將他比喻成了那兇殘虛偽的潮州鱷魚,又到長沙來為害百姓了。劉旦見了這題句,知道是在譏諷自己,便向秦檜告狀。胡寅因而落職,20年不再做官。這表現出胡寅和其他湖湘學派創始人一樣,節操凜然,一身骨氣,為嶽麓秀山增色不少。

民間傳說

嶽麓山

嶽麓山嶽麓山東麓有座嶽麓書院,早在宋代就是全國有名的四大學府之一。書院的主講人叫山長。清代乾隆年間,有個名叫羅典的人,在這裡做了二十七年山長,很有名氣。羅典是位經學家,為人清高傲慢,有些古板。他不但認真教那些書生死啃八股文章,還每年拿出自己的俸金,增修書院,嶽麓山的柳塘煙曉、桃塢烘

霞、桐蔭別徑、風荷晚香、曲澗鳴泉、碧沼觀魚、花墩坐月、竹林冬翠等八景,都是他親手指點加工修飾的。為了欣賞秋山紅葉,他還在書院後面的清楓峽口上建了一座亭子,取名紅葉亭。

有一年秋天,江南的著名才子袁枚到了長沙,許多人仰慕他的名氣,都趕來會見他。只有羅典不加理睬,他說袁枚這個人有官不做,到處遊山玩水,生活放蕩,寫詩作文又標新立異,違背聖賢之道,特別是袁枚收女學生,更使得羅典看不慣。他不但不進城去會袁枚,還怕袁枚找上門來,就在書院的牌樓上貼了副對聯:“不為子路何由見,非是文公請退之。”子路姓仲名由,是孔子的學生。子又是對人的客氣稱呼,就是現代語中的您。上聯的意思是說:“我不是和您一條路上的人,有什麼理由見面呢?”唐朝的文學家韓愈,字退之,諡文公。下聯的意思是:“你袁枚不是韓文公一樣有真才實學的人,請打迴轉吧!”

嶽麓山

嶽麓山過了兩天,袁枚真的過江來了。他看了羅典的對聯,搖搖頭,笑了笑,還是到了書院門口,遞了拜帖。這時,羅典正在書院裡整理文稿,接過門人遞上的帖子,連忙叫他傳話說:“山長病了,不能相見,請自便!”袁枚碰了一鼻子灰,也不在意,便自管游山去了。袁枚走後,羅典叫人挑來幾擔水,沖洗書院門前的台階,說是要洗淨異端邪氣。

袁枚到了清風峽,只見這裡三面環山,楓葉紅的象火,中間開闊處有座亭子,石柱子,琉璃瓦,飛檐高挑。亭子的匾額上寫著“紅葉亭”三個大字,柱子上刻了一副對聯:“山徑晚紅舒,五百夭桃種得,峽雲深滴翠,一雙馴鶴待籠來。”袁枚看了對聯,不住點頭,望望匾額,好象想說什麼,又沒說出口來。他離開了清楓峽,參拜了麓山寺,觀賞了白鶴泉,登上了雲麓宮,才興盡下山。

袁枚在長沙住了幾天,寫了很多詩,才到別的地方去。說也奇怪,他對嶽麓山上的景物都寫了詩,惟獨在《紅葉亭》題目下,只抄錄了唐代詩人杜牧的一首絕句:“遠上寒山石徑斜,白雲深處有人家,停車坐愛楓林晚,霜葉紅如二月花。”分明是一首人人都背得出的詩,不知道他為什麼把第三句還抄脫了兩個字,變成了“停車坐楓林”了。

這件事引起了長沙人議論紛紛,不久就傳到了嶽麓書院。羅典聽了,臉紅到了頸根,連聲說:“慚愧,慚愧……”,馬上吩咐學生把“紅葉亭”的匾額取下來,又親筆提寫了一塊“愛晚亭”的新匾額掛上去。(少了“愛晚”兩個字,袁枚的意思是羅典不愛護晚輩)

此後,羅典再也不傲慢了。每有文人上山,不管自己喜歡不喜歡,熟悉不熟悉,總是客客氣氣地接進書院,熱情相待

自然景觀

嶽麓山

嶽麓山晚亭愛晚亭始建於清乾隆五十七年(1792),為嶽麓書院院長羅典創建,原名紅葉亭,後由湖廣總督畢沅,根據唐代詩人杜牧“遠上寒山石徑斜,白雲生處有人家。停車坐愛楓林晚,霜葉紅於二月花”。《三行》的詩句,改名愛晚亭。又經過同治、光褚、宣統、民國至建國後的多次大修,逐漸形成了今天的格局。今亭與安徽滁縣的醉翁亭(1046年建)、杭州西湖的湖心亭(1552年建)、北京陶然亭公園的陶然亭(1695年建)並稱中國四大名亭,為省級文物保護單位。愛晚亭是革命活動勝地,毛澤東青年時代,在第一師範求學,常與羅學瓚、張昆弟等人一起到嶽麓書院,與蔡和森聚會愛晚亭下,縱談時局,探求真理。因為這個緣故,1952年重修愛晚亭時,湖南大學校長李達致書毛主席,請求提書亭名,毛主席愉快地接受了請求。白鶴泉在麓山寺後,古樹環抱,有泉從石罅中溢出,冬夏不涸,清洌甘甜,清澈透明。白鶴泉有“麓山第一芳潤"之稱。相傳古時候曾有一對仙鶴常飛至此因而取名白鶴泉,有趣的是以泉水煮沸沏茶,蒸騰的熱氣盤鏇乾杯口,酷似白鶴。曾有寺僧砌石為井如鶴形,刻“白鶴泉"三字於崖上,並建有一石碑。清光緒三年(公元1877年),糧道夏獻雲在泉上建亭,抗戰時被毀,解放後又新建一亭,碧瓦朱欄,頗見風雅。現泉側建有茶室,用清冽的白鶴泉水沏茶,供遊客品嘗。

嶽麓山

嶽麓山明代《嶽麓書院志》說:“泉出石中,甘潔不枯”,又說“常有白鶴飛止石巔”。清代《新修嶽麓書院志》也說:“泉出石中,甘冽絕倫,嘗有白鶴守之,刻石記其上”。故稱為白鶴泉。在白鶴泉的南側,山形險峻,絕壁懸崖,中有一斷裂的巨石,古人稱之為笑啼岩。在笑啼岩所處的位置,兩峰夾峙,形成瓶頸,加之坡陡路急,林木茂盛,每當山風拂過,天地萬物嗖嗖有聲,似喜似悲,若啼若笑,好象是從斷岩中傳出來的一樣。蘭圃水景嶽麓山蘭圃闢建於蟒蛇洞下方谷地,原名道鄉村(今呼稻香村)。附近有道鄉祠遺址,或喚桃花洞。原蘭圃在麓山寺內,1987年建成遷入現址。

全圃占地6000平方米,建築面積886平方米,包括溫室、花房、展覽曲廊、蔭棚、接待、會議室、管理用房等。

蘭圃與清風峽相毗鄰,僅一山脊相隔,亦屬雙峰夾峙,左邊呈慢坡谷地,呈東南向,可背避北風,此間稀疏喬木形成漫射陽光,為陳置蘭草理想之所;

谷中水源承蒼莨谷(蟒蛇洞)之源素,澗溪清流終年不涸,與鄰近清風峽之蘭澗競相媲美,為培育蘭草最佳基地。“麓山春蘭”久負盛名,花呈單株,淡綠色,素雅而幽香。

萬景園萬景園建於1985年,占地面積6600平方米,建築面積1590平方米,內有溫室、花房等生產管理車間及一些遊覽性建築。萬景園除了植物盆景,還有山石盆景,桂林山水、張家界石林、黃山絕壁迎客松長年在園中安家落戶。

萬仞高山濃縮於盈尺之地,不失巍峨險峻;而老乾曲虬枝,竟然綠葉叢生,尤覺生意盎然、几案陳列一景常引人無限遐想,故稱盆景為“無聲的詩,立體的畫”深受人們喜愛。嶽麓山盆景園建成後,經園林處設計室進一步加工策劃,鑿池,建亭,完善服務設施,布局更臻完善,且辟遊覽公路直抵園址。鳥語林長沙鳥語林座落於全國聞名的嶽麓山風景區內,占地40畝。園內徵集了中外珍稀鳥類近200個品種約5000隻鳥,其中國家一、二級保護的鳥類有丹頂鶴、白鶴、紅腹錦雞等,還有國外的金剛鸚鵡、黑天鵝、鵜鶘、火烈鳥等珍稀鳥類。

鳥園注重園林造景藝術,突出鳥類表演,融馴養、保護、繁殖、觀賞、科普宣傳為一體,是湖南省唯一的大型鳥類觀賞、鳥藝表演樂園。

漫步鳥語林,既可盡情觀賞自然環境中五彩斑斕的珍禽異鳥,增長知識,還可觀賞鳥藝劇場詼諧的鳥藝表演,又可感受親手餵鳥的樂趣,真可謂“走進鳥語林,不樂都不行”。半山亭半山亭在嶽麓山半山腰,有一座六方形涼亭,是遊人上山常駐足憩息之所。

嶽麓山

嶽麓山半山亭的來由,還有一段有趣的傳聞。據傳,很早以前此地為半雲庵所在,為上下山必經之路。麓山寺的僧人下山買物,挑擔回寺,常在此歇息。

當時,有一燒火僧以“半”字為題,賦詩一首。曰:“半山半庵號半雲,半畝半地半崎嶔,半山茅塊半山石,半壁晴天半壁陰;半酒半詩堪避俗,半仙半佛好修心。半間房舍半分雲,半聽松聲半聽琴”。詩傳到主持方丈耳里,大為讚嘆,不再令其燒火,授以佛經,日夜持誦。此詩對仗頗工,句句用半字,用法自然流暢,氣韻貫通,毫無結屈聱牙之弊。

半雲庵雖已久圯,而“半”字詩卻流傳至今,給人們增添遊興。南泥灣“南泥灣生態休閒連鎖山莊”2001年4月在湖南省延安精神研究會支持下組建,“山莊”發揚當年八路軍大生產運動中359旅在南泥灣艱苦創業的精神,由小到大逐步發展成多個集遊園、娛樂、運動、垂釣、會議、食宿等於一體的生態休閒好去處。這裡地處城郊,交通便利,自然環境與園林藝術融為一體,渾然天成,空氣清新,滿目蒼翠,既有國家重點風景名勝,又有市民休閒的城市綠洲,還有淳樸的鄉間風情。閒暇之餘,您置身其中,暫別城市的喧囂,忘卻工作、生活中的煩擾,親近自然,放鬆自我,怡然自樂。

山莊本著“為您著想、為您開心、為您服務、為您節省”的確經營理念,提供包括接、送在內的一條龍服務,熱忱歡迎您步入生態休閒的樂園——“南泥灣”。

超大規模、裝飾典雅、獨具特色的集演藝舞台、餐飲於一體的廳堂,既讓您在享受物超所值的同時,又深深為場面的熱鬧和氣派所陶醉。

烈士墓碑

嶽麓山

嶽麓山黃興墓位於雲麓峰北側小月亮坪上方,座西朝東,俯瞰著英雄的長沙城。腳下湘江環繞,似依依羅帶滔滔北去,桔子洲綠草如茵,像長蛇蜿蜒江心。地勢開闊,“極目楚天舒”,襯出了先烈生前馳騁疆場,叱吒風雲的壯烈氣勢和“心底無私天地寬”的坦蕩豪情。

墓由花崗石建成,底座雙層方形,十分高大。底座上矗立著11米高的四棱形整塊花崗石墓碑,形狀如長劍直指雲天。《黃公克強之墓》的碑文鐫刻在墓碑東向鑲嵌的紫銅板上。墓的四周有石柱和鐵欄圍護,掩映在蒼松翠柏之中,顯得非常莊嚴肅穆。

黃興(1874---1916),中國近代史上著名的民主革命家。原名軫,字廑午,又字克強,湖南善化(今長沙市黃興鎮)人。華興會創始人之一。1907年起,先後參與指揮了欽廉防城起義、鎮南關起義、欽廉上思起義、雲南河口起義和廣州新軍起義。1911年4月27日(農曆三月二十九日)和趙聲領導廣州起義(黃花崗之役),親率敢死隊猛攻兩廣督署,威名顯赫。同年10月武昌起義爆發,被推為革命軍總司令,在漢口、漢陽與清軍作戰。1912年南京臨時政府成立,任陸軍總長兼參謀總長。1913年任討袁軍總司令,通電督師討袁,事敗去日本。1916年10月31日因積勞成疾,病逝於上海,終年42歲。1917年4月15日國葬於此。

黃興為推翻帝制、締造共和,歷盡艱險,戎馬半生。實為民國之開國元勛,功垂千古。章太炎(炳麟)先生悼黃興輓聯:無公則無民國,有史必有斯人。蔡鍔墓位於黃興墓下,白鶴泉旁,周圍松柏環抱,十分清幽肅靜。

嶽麓山

嶽麓山蔡鍔(1882--1916)原名艮寅,字松坡,湖南邵陽人。未滿13歲即已考取秀才,1898年(光緒二十四年)入長沙時務學堂,從梁啓超學習。1900年參加自立軍起兵,失敗後留學日本士官學校。1904年歸國,先後在江西、湖南、廣西、雲南訓練新軍。1911年(宣統三年)擢雲南三十七協協統。武昌首義爆發,與雲南講武堂總辦李根源在昆明舉兵回響,建立軍政府,任雲南都督。1913年被袁世凱調至北京,暗加監視。1915年11月潛出北京,12月在雲南組織護國軍起兵討袁,與袁軍激戰於四川滬州(今滬縣)、納溪,迫使袁世凱在一片倒袁聲中退出了歷史舞台。袁世凱死後任四川督軍兼省長。因喉疾赴日本就醫,於1916年11月8日不幸去世,終年34歲。1917年4月國葬於此。

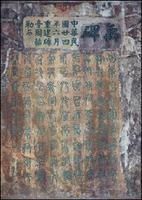

孫中山先生親筆書寫輓聯,悼蔡將軍:平生慷慨班都護,萬裡間關馬伏波。把將軍比作投筆從戎的班超和東漢的伏波將軍馬援,足見將軍功績,可標青史。陳天華、姚宏業合墓嶽麓山上有幾座合墓,陳天華、姚宏業墓就是其中之一。墓建在麓山寺的左後方,分冢共塋,各以花崗石砌成石棺,並列於墳塋之內,外以石砌圍護。因碑上有“中華民國元年”(1912年)字樣,想來碑石應為葬後而立。墓前另有民國辛酉年(1921年)曾繼悟等人為頌揚烈士偉業而刊刻的碑文。

陳天華(1875--1905)湖南新化人是辛亥革命前著名的革命宣傳家,著有《猛回頭》和《警世鐘》兩本通俗小冊子鼓吹革命。姚宏業(1883--1906)湖南益陽人。二烈士均因憂憤國事,感傷時弊而先後在1905年12月8日和1906年清明日,一於日本蹈海自盡,一於黃埔江投江而歿。陳烈士死時年僅30歲,姚烈士更年輕,“僅二十有四”。五輪塔當年,兩烈士分別蹈海、投江的書生意氣,震聾發聵,引起了國人的強烈反響。1906年5月23日,二烈士遺骸運抵長沙,民眾不顧當局阻撓,於29日(陰曆閏四月初七日)公葬二烈士於嶽麓山“以彰義烈”。是日,長沙全城學生出動,送葬隊伍幾萬人,長達10餘里。“送葬學生皆著白色制服,自長沙城中觀之,全山為之縞素”。“清朝官紳鹹為屬目,以為民氣伸張至此,其禍至足以淪宗社”。

又名紀念塔,曾在文革時期遭到破壞,為恢復其原貌,日前經過專家們的精心設計和修復,五輪塔已遊客們全面開放。

五輪塔位於嶽麓山愛晚亭一側的山腰上,是為紀念北伐陣亡將士於1924年修建的,但在文革期間慘遭破壞。

這座五輪塔有十一米多高,完全是按照原貌進行的修復的,很多地方還保留下了以前的痕跡。更具保留價值的是,這座塔也是國內唯一的一座五輪塔。將士公墓位於嶽麓山赫石坡岳王亭上方。抗日戰爭期間三次長沙會戰,由三湘子弟組成的陸軍第73軍於長沙外圍抗擊日軍。該軍所屬暫編第5師師長彭士量及將士,第77師、193師、50師及軍司令部直屬部隊眾多官兵壯烈殉國。

1946年春,最後一任軍長韓俊指令專人督修公墓於此。公墓由忠義觀、陵墓、墓碑、石階、墓廬等部分組成,均以花崗石鋪砌。從山坡下到墓區約百餘米台階石級。

墓呈正方形,二級基座,墓座居中,墓碑方柱平頂,立於其上,正面向東,中刻楷書:“陸軍七十三軍抗戰陣亡將士公墓”,另一面碑詞“精神不死”為蔣介石所書。碑陰及兩側分別刊“凜冽萬古”,“碧血丹心光耀天地”,“名山忠骨萬古長存”。

墓後為存放陣亡將士骨灰處。門洞三個,中門上額題名“忠義現”,兩側對聯:忠昭大麓;義塞蒼冥。

左側門題名“義履”,右側門題名“仁蹈”。忠義觀由陣亡將士骨灰按部隊番號分別安放。墓後山上多層排列著73軍所屬官兵之墳。由於公墓年久失修,破損嚴重。2001年經長沙市政協委員提案,市政府撥款修復。

歷史景點

六朝松麓山寺自古居於嶽麓山半腰。寺廟山門上有“古麓山寺”的橫額,兩旁為對聯“漢魏最初名勝,湖湘第一道場”,揭示出此寺久遠的歷史和在湖南佛教中的重要地位。

寺門外古楓參天,濃蔭籠蓋,內園圃中百花爭艷。觀音閣為磚木結構,廳堂神龕中置觀音像。堂右有一口白鶴古井,因相傳時有白鶴飛止其上而得名

堂前有兩株羅漢松,枝幹拳曲,針葉繁茂。左邊一株相傳為六朝所植,稱“六朝松”,樹齡在1700年以上,是嶽麓山植物界的元老,彌足珍貴;右邊一株在清代被巨風拔去並由清人補植。

兩棵古松並峙於閣前,遊人從樹下經過,如人關隘,故稱“松關”。這蔥鬱古樹,引發著人們無限幽思,也仿佛向人們訴說著麓山寺的悠久歷史。麓山寺在嶽麓山半腰,系晉初古寺,是佛教人湘最早的一所大寺。明神宗時更名為萬壽寺,民國初年復名,古麓山專。

唐代大詩人杜甫曾用“寺門高開洞庭野,殿腳插入赤沙湖”的詩句稱頌殿字宏大。大雄寶殿等主要建築,於1944年被炸毀,僅存山門和觀音閣,現已修整一新.山門上有“古麓出寺”的橫額,兩旁為“漢魏最初名勝,湖湘第一道場"對聯,門外古楓參天,濃蔭覆蓋,門內園圃百花爭艷。

觀音閣為磚木結構,1955年曾加以修葺,1980年再次修整恢復原貌,並在廳堂神龕中置觀音像。閻內常舉辦小型書畫展覽。雲麓宮位於長沙市嶽麓山峰頂。屬道教二十三洞真虛福地。明成化十四年(1478)吉簡王就藩長沙時所建。

嘉靖年間(1522~1566),太守孫復與道人李可經加以擴建,形成較完整的道宮格局。後圮。隆慶年間(1567~1572),在山修道的金守分請殿元張陽和為之倡修,於原址處募建三殿堂,前為關帝殿,中為玄武祖師殿,後為三清殿,名雲麓宮。其建築均石柱鐵瓦,古樸典雅,並在宮後增建望湘亭,供人憑欄遠眺。

明末及清鹹豐初,雲麓宮兩度毀於兵燹。清同治二年(1863),按原格局再加以修葺,並在殿前後左右建五嶽殿、天妃殿,又增建宮門。進士吳獬游此時為宮門題寫"對雲絕頂猶為麓,救道安人即是宮"一聯,聯內隱"雲麓道宮"四字,傳為佳作。

抗日戰爭期間,雲麓宮殿堂、神像、碑刻遭到嚴重破壞。1946年,道人鄔雲開、吳明海等籌款修復。於望湘亭中增置純陽真人(呂洞賓)浮雕石像,並刻真人所著《百字銘》。亭壁掛清人黃道讓"西南雲氣來衡岳,日夜江聲下洞庭"木刻楹聯。

文革期間,雲麓宮遭到嚴重破壞。現存道宮房屋600平方米,部分建築由長沙市宗教部門管理。長沙市道教協會設此。雲麓宮地處嶽麓山巔,四周古木參天,景色宜人,是遊人品茶、談聯、觀景、歇憩之地。嶽麓書院嶽麓書院是中國歷史文化名城長沙市的一顆璀璨明珠,創建於宋太祖開寶九年(公元976年)。它歷經千載,瀚墨流香,弦歌不絕,辦學不已,故有“千年學府”的美稱。1956年,湖南省人民政府將它列為湖南省重點文物保護單位,1988年1月13日中華人民共和國國務院明文公布,嶽麓書院為全國重點文物保護單位。

為了適應時代前進的需要,嶽麓書院於1903年更制易名為湖南高等學堂,1912年又更名為湖南高等師範學校,1917年改名為湖南公立工業專門學校,1926年定名為湖南大學。所以古嶽麓書院雖為全國重點文物保護單位,以古書院的一個整體文物形象展現在世人面前,但它一直是湖南大學校園的重要組成部分,並由湖南大學組織修復與常年的維護和管理。

古書院的出書藏書功能依然保留。書院擁有一支素養較好的作者隊伍,他們著書立說,已有不少著作先後出版。座落在書院內的湖南大學出版社,既為有關書院的出書功能和傳統得到更好地繼承和發揚。御書樓修復後,其藏書建設日益加強。

古嶽麓書院還有祭祀的功能,古人先後修建了文廟及一批專祠。建文廟(即聖廟)以祭祀春秋末期的思想家、政治家、教育家、儒家始祖孔子及其知名弟子;建濂溪祠以祭祀北宋哲學家、理學創始人之一周敦頤(又稱濂溪先生);建四箴亭以祭祀北宋哲學家、教育家、理學之大成朱熹,及教育家、理學的傑出代表張;建六君子堂以表彰朱洞、李允則、周式、劉珙、陳鋼、楊茂元等六人在先後建設書院中的歷史功績;建船山祠以祭祀明清之際的思想家王夫之(又稱船山先生)。古人到聖廟專祠進行供祀活動,也是他們尊重知識、尊重人才和弘揚傳統文化、激勵士賢的一種形式,但這種形式畢竟受到封建社會的粉飾,所以,民主革命開始之後,這種祭祀活動在書院逐漸消失。儘管這種祭祀形式不可取,但對聖賢先哲的紀念仍有一定意義,對他們的哲學觀點、思想道德觀念中的合理部分還應繼承和弘揚。古人留下的聖廟專祠,現修葺一新,供後人景仰,亦有助於人們了解和弘揚祖國的優良傳統文化。舍利塔在愛晚亭後右方不遠的密林中。過了楓林橋,便能見到一座形似僧帽的古塔,塔基正方形,邊長約2米,塔高12米,四角和正面共有五幅浮雕,正面是佛象。—塔旁豎一石碑,正面刻有“隋舍利塔"背石刻有"共建菩提",外設石欄保護。

宋沙門覺范撰《院感應佛舍利塔記》:隋文帝楊堅於梁武帝大周七年六月出生於同州(今陝西大荔縣)大興寺中,嬰兒時曾暴虐,有尼名“智仙’者,從外至,對楊堅之父楊忠說,此兒大有福分,為天佛所佑,不可令居家中,當代為養育,於是楊忠辟館延居,楊堅30歲時,才讓他回家,女尼以舍利子數百顆授之,曰:“以此福蒼生”。

楊堅稱帝後於仁壽二年(公元602年)詔令全國五十二州,在名山福地繪塔,分藏舍利子,塔下繪尼之像以紀之。據說嶽麓山這座塔就是其中之一。禹王碑禹王碑位於嶽麓山巔的蒼紫色石壁上,面東而立。碑文記述和歌頌大禹治水的豐功偉績。大禹繼父治水,“七年聞樂不聽,三過家門不人’的美談,倍受歷代人民尊重,流傳至今。

嶽麓禹碑高1.7米,寬1.4米,碑文分9行,每行9字,計77字,末行空四字。其文字形如蝌蚪,既不同於甲骨鐘鼎,也不同於籀文蝌蚪,很難辨認,很可能是道家的一種符錄,也有說是道士們偽造的。

但遠在1200多年前,即為韓愈所聞及,還親登南嶽岣嶁峰尋訪禹碑,並留有詩記。即使是唐宋時的贗品,作為紀念大禹治水之豐碑,也是十分珍貴的。全國有十風處鐫立禹碑,據說皆由嶽麓禹碑模本復刻。新民學會成立會舊址湖南省文物保護單位。位於長沙市榮灣鎮劉家台子(現為新民小區)。新民學會是毛澤東、蔡和森、何叔衡等在五四時期組織的革命團體。

1918年4月14日,毛澤東、蔡和森、張昆弟、羅章龍等13人在蔡和森家裡開成立大會。當時,學會的宗旨是“砥礪品行,革新學術,改良人心風俗”。

五四運動期間,學會經常組織會員討論國家大事和世界形勢,研究俄國十月革命經驗,積極投身五四愛國運動和新文化運動,尋求改造中國的道路和方法,為中國共產黨的創立在思想上、幹部培養上作了重要準備。

中共一大召開之前,學會停止了活動。舊址原為蔡和森1917~1920年在長沙的寓所,已毀於戰火。1986年按原貌復建,占地約500平方米,坐北朝南,木結構,青瓦平房,面闊3間,進深1間,有堂屋、正房、廂房、雜屋等。房外環以竹編院牆,左有菜地,前有朝門、水塘。朝門懸掛"?NC12C?痴寄廬"匾額。整箇舊址按原貌布置陳列,有蔡和森等的住房和成立會會議房間,其偏東向另闢輔助陳列展覽,全面介紹了新民學會存在三年的活動史跡。赫曦台1167年(宋乾道三年),朱熹自閩來訪張,講學嶽麓、城南書院,停留二月,常晨起登麓山觀日出。在《雲谷山記》文中說:"余名嶽麓山頂曰赫曦。"張築台,朱熹題額“赫曦台"。後廢。1528年(明嘉靖七年),知府孫存復建"赫曦亭"於原址,又廢。1790年(清乾隆五十年),山長羅典在書院大門前坪建一台,曰前亭,又名前台。1821年(道光元年),山長歐陽厚均發現赫曦台原碑刻,為存朱子故跡,改前亭名赫曦台。1868年(同冶七年),巡撫劉昆重修時,台前更置石柱一對,坪鋪麻石,增建圍牆。

台為湖南地方戲台典型形制,前部單檐歇山與後部三間單層弓形硬山結合,青瓦頂,空花琉璃脊,弓形封火山牆,挑檐卷棚,呈凸形平面,前後開敞,可登石級而上。

台上左右壁上分別有"福"、"壽"'二字,各高1.3米,據傳1807年(嘉慶十二年)羅典重赴鹿鳴宴時,有一道士模樣之人來院,言善書能詩,士大見為道士,未予正式接見。不料道人拾一掃帚,蘸黃泥水在右牆一筆揮成一個"壽"字,不辭而去。字型如龍蛇盤繞,遒勁有力,傳為"仙跡"。後力求兩壁對稱,羅典在左壁補書了一個"福"字。

現台中置雙面屏風一塊,一面繪有修復後之岳席書院平面圖,另一面錄朱熹、張、王守仁、毛澤東之題詩。

神秘探索

嶽麓山

嶽麓山蟒蛇洞在禹王碑北面的一個幽谷中。蟒蛇洞在西晉以前叫“抱黃洞”。相傳宋祥符年間(公元1008-1016年),,有個叫張抱黃的道士,在岩下修煉,丹成升仙而去,“"抱黃洞”由此而來。據傳張道士升仙后,洞被蟒蛇盤踞,故有蟒蛇洞之名。蟒蛇洞之成為名勝,出自一個神奇的故事。據說蟒蛇經過千年修煉,每年7月15日都要出洞為害。它從洞中吐舌為橋,越過湘江架到河東白鶴觀,一雙蛇眼圓瞪象燈籠,口中發出美妙動人的音樂。人們看到湘江上突然出現彩虹般的仙橋,以為是引渡凡人上升天界的。有一位道士率先踏上“仙橋”,但有去無回,葬身蛇腹。當時荊江二州刺使陶侃以他敏銳的觀察,見“天門”外懸的天燈寒光逼人,疑是妖孽作怪,便一箭射去,頓時天燈熄滅,橋也無影無蹤。後來派人按血跡尋找,在抱黃洞內,發現有一大蟒被射死了。從此,黎民百姓安居樂業,為了感謝陶侃為民除害,將他立足發箭的射台,稱為射蟒台。印心石屋

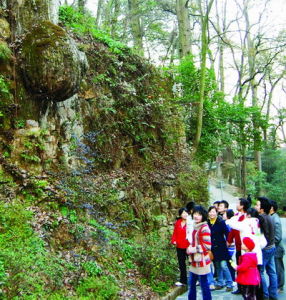

印心石屋石刻位於白鶴泉西南、登臨雲麓峰石徑的右側,又名“御書亭”,今亭廢石刻仍存,系山牆上嵌的一巨幅漢白玉石匾,高0.93米、寬2.88米,中刻楷書“印心石屋”四個大字,端莊朴雅,筆力遒勁。匾左刻“道光乙未秋月”,右刻“御筆”,“太子少保兵部尚書兩江總督臣陶澍謹領恭摹”,正中上方刻有“道光之寶”的御璽篆章。周圍裝飾著二龍戲珠的花紋。

陶澍(1778--1839年),字子霖,號雲汀,湖南安化人。少時曾就讀於嶽麓書院,後官至兩江總督。道光乙未(1835年),陶澍進京,道光皇帝召見,問及家世情況。陶澍即言幼時隨父萸江先生讀書於印心石旁,道光親書“印心石屋”四字賜之。陶澍以為榮,于山川勝地多處摹刻。嶽麓山的“印心石屋”為趙竹泉於道光十八年(1838年)為之摹刻,賀熙齡有記,今已不存。

旅遊線路

1、嶽麓山南大門-愛晚亭-舍利塔-劉道一墓-覃理鳴墓-半山亭(休息)-蔣翊武墓-麓山寺-白鶴泉.笑啼岩-印心石屋-雲麓宮飛來石歸來鍾

2、嶽麓山南大門-五輪塔-半山亭(休息)-麓山寺-白鶴泉.笑啼岩-蔡鍔墓-黃興墓-長廊-極目山莊-索道

3、嶽麓山東大門-索道-極目山莊-禹王碑-長廊-響鼓嶺、鳥語林-印心石屋-麓山寺-白鶴泉.笑啼岩-蔣翊武墓-劉道一墓-覃理鳴墓-愛晚亭-南大門

4、嶽麓山東大門-索道-極目山莊-禹王碑-長廊-響鼓嶺、鳥語林-雲麓宮飛來石歸來鍾-萬景園-肖勁光銅像-穿水坡水塘-五輪塔-南大門

交通信息

106路:嶽麓山風景區、師範大學、招呼站、溁灣鎮、五一廣場、先鋒廳、中山路、銀盤街、興漢門、湘雅路、二馬路、湘雅路口、竹山園、新河

立珊專線火車站、長沙大廈、袁家嶺、韭菜園、五一廣場、溁灣鎮、嶽麓山風景區北門、招呼站、師範大學、嶽麓山風景區、漁灣市、左家壠、中南大學

202路火車站、五里牌、長沙大廈、袁家嶺、文藝路口、長嶺、窯嶺、東塘北、東塘西、侯家塘、仰天湖、三醫院、南門口、天心閣、天心公園、鳳凰台、建湘南路口、五一廣場、溁灣鎮、嶽麓山風景區北門、招呼站、嶽麓山風景區

305路高葉塘、溁灣鎮、嶽麓山風景區北門、招呼站、師範大學、嶽麓山風景區、漁灣市、左家壠、中南大學