景觀總匯

四大書院

嶧陽書院、孤桐書院、子思書院、春秋書院。

嶧山索道

嶧山索道五大奇觀

空中樓閣、涼水盆、雲砌橋、小魯台、八卦石。

八段錦

夕照拾萃、巍峨穿雲、靈官在此、泉涌瀛州、萍水雲瀾、路轉溪頭、駕鶴仙遊、子不語碑。

八大山門

有鶴門、接引門、靈岩侯閣、南天門、風雪門、五朝門、天靈門、登雲自茲門。

九龍洞

盤龍洞、臥龍洞、祖龍洞、烏龍洞、白龍洞、乾隆洞、回龍洞、飛龍洞、寶龍洞。

十二福地

太平興國寺、衲雲庵、通明天宮、尹氏廟、碧桃庵、嶧陽書院、邾文公祠、聖水泉、大龍口、碧雲庵、紀王棚、徐八寨。

二十四景

五華峰、甘露池、白雲宮、觀海石、插花石、紀子墓、丹丸峰、仙人棚、爐丹峪、大通崖、蓮池、日石、隱仙洞、南華觀、魚池、金仙庵、半山亭、孤桐書院、鍾石、鼓石、書門、來鶴庵、紀王城、船石。

二十四名石

子孫石、元寶石、五巧石、桃花石、蛙石、鴿子樓石、蕎麥石、虎皮石、靜石、風煙石、鸚鵡石、袈裟石、枕石、神雀石、鳳翔石、神豆腐石、馬嘴石、魚石、象牙石、擎天柱石、海豹石、破天砥礪石、斗天右、絕巔石。

三十六洞天

朝陽洞、古僧洞、雲遊洞、齊天洞、妖精洞、抱元洞、桃花洞、太子洞、響水洞、呂祖洞、妙光洞、郗公祠、鳳字洞、老君洞、珍珠寶洞、泮池洞、梁祝讀書洞、愁雲洞、銀錢寶洞、飛來洞、神女洞、桐葉洞、迷魂洞、三皇洞、萬人洞、柴胡精洞、甘泉洞、唐人洞、桃仙洞、天齊洞、龍堂洞、翁石洞、醫靈洞、蛇蠍洞、蟠桃洞、皇姑洞。

自然景觀

石美

嶧山

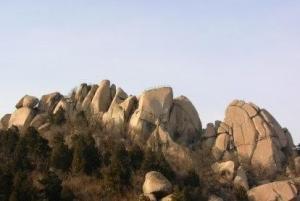

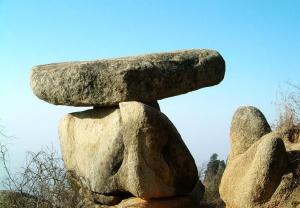

嶧山那參差嶙峋、玲瓏剔透、被地理學家稱為當今世界之奇觀的海蝕石,自不待說,滿山遍峪如禽如獸、靜動有之的怪石則數不勝數,使嶧山缺了雕琢,多了野趣。怪石如龜、如魚、如兔、如冠、如丸,子孫石、元寶石、五巧石、駱駝石、鸚鵡石、試劍石、八卦石……象形之惟妙惟肖,遠眺、近視、上仰、下俯之變幻無窮,千姿百態,使人嘆為觀止,難怪遊人無不被大自然的神奇所折服。故嶧山與中華五嶽相比,其主要特點是石巧。

洞穴泉水美

山上,磊磊巨石之下,有許多天然洞穴,據考察,有名洞穴144個。諸洞大如廣庭、小如斗室、縱橫通達、曲徑通幽、深邃莫測;且洞多有泉水,每每東北風起,百泉涌漲,雲氣洶湧,“嶧山戴帽”,大雨來到,其情景尤似仙山。

神話傳說美

女媧煉五色石神工補天,而將滾滾亂石疊成嶧山;梁山伯、祝英台求學於“梁祝洞”;貞婦明志的“捨身台”;“金鐘化作石”;“騎鶴隱仙”升天去……千百年來,人們借物寄情,把許多美好的憧憬和願望變成種種神話傳說,曲折離奇,令人陶醉。

嶧山還是道家活動的場所,甚得歷代達官顯貴的垂青。多有慷慨解囊捐資修山之人。經過歷代慘澹經營,山上建有五大奇觀,二十四景,三十六洞天,七十二廟宇,宮殿廟庵數百楹,瓦縫參差,錯落山間,碧瓦紅牆,十分壯觀。

景區文化

文化傳說

嶧山桃木如意

嶧山

嶧山桃木在我國信仰和民間文化中具有極其重要的位置,幾千年來桃木就有辟邪和鎮宅之說,據《典術》載:“桃木乃五木之精,仙木也,能壓邪氣。““如意” 起源於俗稱“不求人”的搔背工具,後逐漸演變為一種象徵祥瑞的器物。如意之名,即如人之意。表示吉祥順心,萬事順意,幸福安康。

嶧山之陽產孤桐,以製作琴瑟而聞名,《詩經》、《書經》、《史記》等很多典籍中對嶧陽孤桐均有記載,可惜譽滿天下的孤桐在一場通天大火中絕跡了。清雍正年間,鄒縣縣令王爾鑒決心以桃代桐,彌補人們感情上的遺憾。他別出心裁地讓人們把桃核包在泥團里,向澗谷彈射,次年春,果然長出許多桃樹,三五年後已是桃花滿山開了,春風吹過,花瓣飄飄揚揚,形成“嶧山紅雨”的奇觀。王爾鑒興奮異常,揮毫寫出了傳誦至今的《嶧山種桃》絕句“天半嶧峰簇錦霞,孤桐老後補桃花。沃根不用人間水,紅雨春風到萬家。”

嶧山桃樹秉承嶧陽孤桐的傲骨,形態蜿蜒俊美,木質剛勁,木體清香,紋理清晰且深淺不一,溫婉細膩,適合做各種工藝品。嶧山桃木如意精選上乘桃木枝,採用傳統工藝,手工雕琢而成。其優美的外形設計獨具匠心,圖案吉祥,雕刻精細,把玩手中,心中頓有稱心如意的感覺,極具欣賞和收藏價值,實為家庭必備,是饋贈賓朋、收藏、居家裝飾的上等佳品。

梁祝讀書在嶧山

同窗三載的深情,十八相送的纏綿,最後雙雙化蝶的悽美……梁祝纏綿感人的愛情故事在中華大地上廣為流傳,常有人把“梁山伯與祝英台”譽為“東方的羅密歐與朱麗葉”。而梁祝的故里究竟在哪裡?也一直是一個懸而未決的千古之謎。 2006年5月20日,國務院公布梁祝傳說源自濟寧市,並將為梁祝傳說公布為第一批國家級非物質文化遺產。梁祝讀書在嶧山的說法得到了進一步的證實。

從春秋到南北朝時期,前後有1000餘年時間,嶧山一直都是鄒縣縣城所在地,政治、經濟、文化都很發達,山上曾建有春秋、子恩、嶧陽、孤桐四大書院,是儒家的重要講學地。相傳祝英台女扮男裝,與梁山伯在此讀書多年,至今仍留有梁祝讀書洞、梁祝池、梁祝祠、梁祝求學舊址等歷史古蹟。

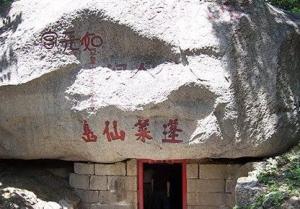

從旅遊專線進入嶧山,在嶧山風景區派出所對過,就是梁祝讀書洞和梁祝池的舊址。其中“梁祝讀書洞”五字為明代萬曆年間鄒縣縣令王自瑾題刻。洞內東西長10米,有天然石桌石凳,可坐可臥。洞內有兩泉,東泉曰“鳴心泉”,西泉曰“梁祝池”,泉水清澈叮咚,可飲可盥。傳說當年梁祝二人因私塾先生回家奔喪,放了他們一個月的假,二人出來散心,終於尋到此洞,連呼“真乃仙境也”,並經常在此乘涼讀書。

從東路遊覽,可以清晰地看到嶧陽、孤桐兩處書院舊址。據梁山伯祝英台墓記碑文記載,當年梁祝二人,就是在這裡“同詣嶧山先生授業”,“晝則同窗,夜則同寢,三年衣不解,可謂篤信好學者。” 嶧陽書院為清代乾隆年間重建。據書院前碑記記載,原書院正殿三楹,左右平房,東西兩配房各三楹,大門三楹,內有“嶧陽書院”的四字碑。後歷經戰亂,當前只能從留存下來的半米寬的石頭地基上想像當年的盛景了,從殘破的四字碑碑座上也只能隱約看到一個“院”字。孤桐書院殘存的遺蹟則更少,只有幾塊條石和看不清字跡的殘碑散落在淒淒荒草間,令人扼腕嘆息。

自孤桐書院上行約半小時,在隱仙洞一側就是梁祝祠的舊址了。據記載這裡曾有一古建築,大殿牆基長15米,寬6米,為元朝始建,殿內曾供有元朝人製作的梁祝二人的漢白玉雕塑。每年陰曆二月初二,四鄰八鄉的百姓前來趕廟會時,許多婦女就會在此上香許願。 “梁祝”祠立於何時又何時湮滅,已無從知曉。在科技不發達的年代,人們不僅視“梁祝”為忠貞愛情的象徵,甚至寄予他們“濟世救民”的神聖功能,今日看來雖可笑,細想去倒也符合老百姓的傳統心態,浪漫之中,老百姓追求更多的還是現實感。只可惜,如今只剩下了配殿和大門的遺址。

嶧山上有關梁祝的傳說還有很多,“三問石”就是其中比較著名的一處,三問石為兩方相依相偎的巨石,一大一小,屹立於嶧山東區,當地老百姓都稱此為“馬嘴石”。傳說當年梁祝同游嶧山之時,來到這兩方巨石面前,祝英台看這兩方相依巨石甚像情侶,暗自感動,便問梁山伯,“梁兄看這兩方巨石形似何物?”其實她心中已然自有答案,只是想看看梁山伯的心意罷了。豈料梁山伯讀書甚是精通,此事卻略顯愚鈍了。“我看,甚像馬嘴。”祝英台搖頭,“再看,像何物?”“可否像玉米?”祝英台皺眉撅嘴,“梁兄,你再好好瞧瞧,到底像什麼?”梁山伯冥思苦想好半天,忽然一拍腦袋,“哇,我知道了,一定是它了!”祝英台面露喜色,趨向前來,“像什麼?”梁山伯很認真地說:“像木魚!”這下祝英台不高興了,她言自語道:“你真是敲不響的木疙瘩。” 轉身拂袖而去,只留梁山伯還呆在那兒自言自語,“像什麼呢?就是兩塊大石頭呀!”……於是這兩方巨石遂得“三問石”之名。其實梁山伯的第一個答案也是很形象的,只是這個名字未能猜中祝英台的心意罷了。

嶧山

嶧山我在嶧山工作近十年,一直從事宣傳工作,每年都接待不少梁祝文化愛好者,他們有各大媒體記者,有高等院校的教授和學生,有文藝界的老同志,有熱戀中的青年男女……可以說,嶧山長期以來尤其是被國務院公布為第一批國家級非物質文化遺產以來,聚焦了各界各階層的眼球。CCTV《走遍中國》欄目組在嶧山現場拍攝了梁祝讀書遺址,並拍攝了梁祝嶧山讀書曲目等。參加第三屆“走進孔子國際攝影大展”的美國職業攝影家協會主席傑克·瑞茲尼克,義大利攝影藝術聯合會展賽部主任蒙奇·西爾瓦諾,國際攝聯EFIAP英國圖片社總裁保羅等來自美國、法國、英國、義大利、比利時、日本等國和中國大陸、香港、台灣的50多位著名攝影家攝影家到嶧山採風,用鏡頭留下了許多精美的瞬間。

梁祝傳說也罷,事實也罷,“梁祝”留給人們的美好記憶不會改變,對美好愛情的執著追求更不會改變!梁祝讀書在嶧山的說法不會變,嶧山成就了這對才子佳人,可以說嶧山是 “梁祝愛情的搖籃”,是“蝴蝶升起的地方” 。相信人間有真愛的人們,一定會將這曲愛情悲歌繼續傳頌下去,讓嶧山自然山水見證他們永恆的愛情!

嶧山古會

“二月二,龍抬頭”,也是鄒城市嶧山古會的第一天。鋼山街道後八村舞龍隊參加了“一三年登嶧山,祈福保平安”活動,在嶧山腳下擂鼓祈福,舞起長龍,不僅舞出了精氣神,更祈龍賜福,保佑風調雨順、五穀豐登、國泰民安。舞龍現場氣氛熱烈,為嶧山古會增添了新視點、新風味。

道教與嶧山

道教既是一種社會歷史,又是一種宗教文化。從歷史資料的記載看,有的認為道教起源於老子,葛洪則認為是起源於“二儀未分”之時原始天王,種種推斷,使道教的起源問題變的真假難辨,撲朔迷離。道教正因為有了這些錯綜複雜的神秘面紗,才吸引著我們一步又一步地向她走來。

從一統天下的秦王朝開始,以法家思想為指導,實行嚴刑峻法,企圖借暴力鎮壓來維護其統治,且又迷信神仙方士,大搞神鬼祠祀,希圖王權永世。可其統治轉瞬間為農民起義所顛復,故漢初統治者又推崇“清靜無為”的統治思想和“無為而治”的黃老思想,實行所謂的“黃老政治”。

道的原始目的是以追求長生不老、修道成仙為主要目標。道教理論的形成主要是神仙思想和道的學說的總結和延展。《山海經》里就有關於不死之國不死之藥不死之人的諸多記載,一些養生之術、強體之術、延年之道和玄奧之士真是五花八門,應有盡有。如彭祖、容成、陸通,他們“常食桂芝,善導引行氣,或能善導補之事,取精於玄犢”,在驚濤拍岸、飛沙走石、上天入地的玄幻術和方士學究的鼓譟和幫道,又加之帝王為了千年江山永固,長生不老而推崇至致。《黃帝四經》、《黃帝泰素》、《黃帝陰陽》、《黃帝銘》、《老子鄰氏經傳》、《老子傅氏經說》、《說老子》、《道德經》等傳世經史為道家思想和道教興盛奠定了世代傳承的理論基礎,從而成為有別於其他宗教的魁首教系,才有了中國現存的黃道吉諱和求生長福、養生保健、澡雪心神、積行樹功、益蜀驅邪累、累德增善的道家文化。

當然在黃老之學的發展過程中,其文化、思想、道制、藝術不斷為人們所吸引、採用及不斷延伸,其中墨子就由其獨特的視覺吸收和拓寬了黃老學說的思想和空間,著出了《天志月鬼》等道家思想和學說,葛洪謂之:外治經典,內修道術,精思道法,想像神仙。有力者疾以助人,有財者勉以分人,有道者勸以教人。道教早期經典《太平經》的許多思想,十分明顯地帶有墨家思想的明顯痕跡,可以說墨家學說對道教信仰和思想廣大也起到了不可小覷的作用。

從道教早期的《太平經》《參同契》問世到東漢後期的五斗米教與太平道出現,從而使天師道教流傳於大江南北,晉代道教由民間步入上層,以趙王倫的謀士孫秀為代表,趙王倫還拜了道士胡沃為太平將軍,以招福佑。其實,自商周以來,術士步入高層者數不勝數,其中最有名者商周丞相姜尚,甚至連諸葛孔明也不能避嫌。晉代道學進入了高門市胄,大批高級士族加入道教,其中最有名的有錢塘木氏,琅琊孫氏,王氏,范陽盧氏,高平郗氏,會稽孔氏,丹陽葛氏,陶氏等等。從東漢末期道教的不斷分化和鬥爭,一直到魏晉道教的改革和整頓,道教向著完善化、制度化、規範化方面發展。

北齊周出現了樓觀道,它的發展成為這一時期的鼎盛教系,到了隋唐,道教得到了空前發展,並為統治階級的政權穩固和鞏固起到了一定作用。並對道觀的修繕和道經的撰錄給予了大量的支持和財務撥付,同時出現了眾多知名道士如矛山宗的王遠知、潘師正、司馬承禎、李含光、樓觀道的岐鄆、尹文操、巨國珍及天師道的張陵一以及知名的道教學者孫思邈、成玄英、王玄覽、李榮、李鑒、張萬福等。道教在唐末的安史之亂、農民起義和五代十國時期受到了重創,許多道觀被毀,藏經被損,散失殆盡,為道教發展史上一次空前浩劫。

進入宋代,北方道教在政府支持下又得到維護和發展,大修道觀,廣招隱逸,修訂包存道書等,把崇道政策又推向了一個新的高潮。

根據《嶧山志》和《鄒縣誌》記載,嶧山上早期道教活動有顓頊之玄孫,陸終氏之中子曾在嶧山修煉,彭祖居玄策,漢末方士陽城郗儉在嶧山南華觀東華陽樓修煉,還有漢末義隱,南北朝魏太武帝排佛建觀等等數不勝數,但這些皆為傳說曠談。

從我對道教的探求中發現,早在周武初期武王弟滕文王就著了千餘言的《道教實花序》,從中描述了他對老子和道的看法,並極力頌揚,曾於嶧建觀,推崇道術。北魏太武帝排佛時,樓觀道已在嶧山定觀,這也許是嶧山道系最早的命名吧。

嶧山

嶧山嶧山志說,嶧山道教有世系可考應始於全真道北宗的隨山派。其創始人為劉處玄,曾師從王重陽學道兩來嶧山,命徒王貴實守爐丹峪,弟子安然子,姚之翊奉守白雲官後傳120餘年至明轉歸華山派住持。清淨派孫不二之徒李崇彥創建玉泉觀。華山派於明代正盛,道徒眾多,多達1300人,擁有土地3700畝,觀宮573楹,使嶧山道教發展達到鼎盛時期,明萬曆年間,頒布《續道藏》一部181卷,嶧山佛道兩家歷時9年建成道藏閣,至清朝嶧山道教屬丘處機傳下的龍門派最為盛行,主持白雲官近一百多年,我對嶧山道教的興趣和啟蒙來源於知名學者張延齡先生的《嶧山道情》,1996年有幸得之,愛不釋手,可後來被同事借去,說是遺失,其實是愛其秀靈悅其哀婉而不願還之。飲怨無奈之下,只留無限追憶,1995年,有鄒城作協孫主席於百忙之中在嶧山尋到寄與我,甚表謝意。

再讀起來,仍是清歌幽婉,妙語連珠,一個亦文亦武俠肝義膽美侖多情的女道士形象使我心難割捨,一個神秘多情的嶧山,一個多情而神秘的嶧山之道,由此,我二上嶧山,去尋訪一下嶧山現有的道觀和道徒了。說真箇的,嶧山的道觀和道教從有史可考的金宋到如今,已歷經上百次戰爭和劫難,修修毀毀,毀毀修修,其中最大有宋元之戰,佛道之爭,明末農民起義,朱棣嶧山平道,清嶧山白蓮教,包括近當代的革命戰爭、抗日戰爭、解放戰爭和解放後的三反五反、文化大革命,每次戰爭和運動都會給道觀和道教文化帶來不同程度的催折和破壞,還好,在政府和人民對傳統文化的保護和厚愛下,雖垣殘壁裸,枯木陳風,倒也基穩蒂固,錯落有致,槎棹巍峨,雄風猶存,更有參天古樹蔽日遮天,拱門石道,相映成章,銘碑依肩,珠戲黃龍。

道教之人灰袍冠帶,皂褂水鞋,發須綹白,神情肅然,端坐在香火側,拜案前,念念有語,祈安佑福。

歷經數千年,尚有頌經揚道之碑刻詩文呈上。如元碑:白雲宮,仙人棚,碧雲宮,爐丹峪,東華宮共有11塊作記。明有明德真人道行碑,崇德真人之記碑,仙人萬壽宮重建記碑,爐丹峪重修長生觀記碑,飭祭嶧山仙人萬壽宮碑,明朝的皇帝飭諭碑,李公墓記碑,玉清殿碑和清朝的二十四景碑,仙棚歌碑,嶧山賦碑及民國嶧山碑等五十多塊碑刻,都較系統地記錄下了嶧山道教文化的發展和轉延。

誠然,嶧山石刻楹聯詩文更是不計其數,描敘道學、道教文化的可占其多數,特別是1985年成立嶧山風景名勝管理所以後,政府加強了對嶧山文化的管理,整修和挖掘,使嶧山景致和文化發展都達到了一個全新境地,故殿懸彩,輕風繚香,秀木幽泉,洞穴怪瓏,詩情畫意,熙熙相生。

我等後生對嶧山之道知之甚少,習之尚淺,向先賢討之趨,思之切,故有不若,望請開愚。只好用寥寥數語來結尾了,感想幾多,以示情懷:

五華香雲鶴鳴天

千年道情唱浮煙

渾濁塵俗一盡洗

日月朗朗轉瞬間

榮辱成敗生前灑

人生自古兩難全

承濟康福名傳世

清風渺渺入巒間

交流活動

嶧山

嶧山《孟子·盡心上》曰:“孔子登東山而小魯,登泰山而小天下”。東山,即指嶧山。它雄峙於孔孟之鄉鄒城市東南10公里處,自然景觀優美奇特,素有“岱南奇觀”、“鄒魯秀錄”之美譽。

嶧山,早在秦漢時期就著稱於世,它是中國古代立志的九大名山之一。嶧山因其“怪石萬迭,山無土壤,積石相連,絡繹如絲,故名繹焉”。《詩經·魯頌》有“保有鳧嶧”的詩句。《書經·禹貢》有“嶧陽孤桐”的記載。孔子、孟子、秦始皇、李斯、司馬遷、華佗、李白、杜甫、蘇東坡、王安石、歐陽修、黃庭堅、陸放翁、趙孟頫、董其昌、鄭板橋等都曾登臨攬勝,他們留在嶧山的三百多處著名的摩崖刻石和碑碣,為嶧山增添了奇異的歷史文化光彩。

從2010春天起鄒城嶧山鎮、嶧山風景區面向全球策劃舉辦“孟學故里,水墨嶧山”國際文化交流活動,強力推出“水墨嶧山”的旅遊文化品牌,全力吸引海內外書畫名家做客嶧山,進一步打造嶧山作為山東儒學第一名山的旅遊美譽度,通過海內外書畫家的寄情山水,丹青墨寶,將嶧山深厚的文化積澱和宛自天工的自然景致推向世界各地。

嶧山交通指南

公路

1、

京台高速(京福高速,G3)—鄒城出口下(沿崇義路西行)—嶧山路—104國道南行約30分鐘—嶧山景區指示牌轉向東行駛約10分鐘—即可到達景區,下高速後大約需要45分鐘車程。

2、

京台高速(京福高速,G3)—嶧山出口下(鄒城南外環路西行)—邾國古城遺址北轉寄到,下高速後越15分鐘車程

3、

104國道:鄒城城區南5.7公里處,有嶧山景區指示牌,東行1公里即到。

4、汽車站:鄒城汽車站下車、乘坐2路公車可直達,票價2元。

鐵路

1、公交:鄒城火車站下車、乘坐2路公車可直達,票價2元。

2、計程車:從鄒城火車站廣場即可乘坐,17分路程,約25元左右。

嶧山門票價格60/會員預訂價55元)

相關門票

旺季票價為60元/人,時間為每年的4月1日--11月30日。

淡季票價為50元/人,時間為每年的12月1日--3月31日。