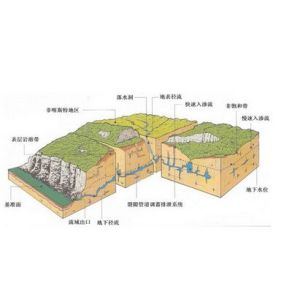

岩溶地區地形地貌

岩溶地區地形地貌簡介

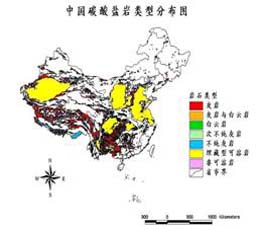

中國岩溶地區分布圖

中國岩溶地區分布圖中國岩溶地貌分布廣、面積大。主要分布在碳酸鹽岩(石灰岩、白雲岩、泥灰岩等)出露地區,面積約91~130萬平方千米。主要分布在廣西、貴州、雲南東部和廣東北部,是世界上最大的岩溶區之一。

岩溶是主要形態有溶洞、溶溝、溶槽、裂隙、暗河、石芽、漏斗及鐘乳石等,是可溶性岩受水的化學和物理作用的結果。岩溶發育的基本條件:1)具有可溶性岩層,2)具溶蝕能力和流量足夠的水,3)地下水有下滲、流動的途徑。一般地說,硫酸鹽岩層、鹵素類岩層岩溶發展速度較快;碳酸鹽類岩層則發展速度較慢。質純層厚的岩層,岩溶發育強烈,且形態齊全、規模較大;含泥質或其他雜質的岩層岩溶發展較弱。結晶顆粒粗大的岩石,岩溶較為發育,結晶顆粒細小的岩石,岩溶發育較弱。岩溶的發育是緩慢的,在建築物使用年限內可認為是不變的。

覆蓋在岩溶面上的沖積、洪積層,在地表水下滲或地下水升降變化的情況下,土顆粒沿岩溶、洞穴裂隙帶走,使上層土形成空洞而形成土洞。土洞是岩溶作用的產物,土洞其下基岩必有岩溶水通道,土洞常分布於溶溝西側和落水洞、石芽上口等位置。

石漠化

岩溶地區

岩溶地區石漠化已經成為岩溶地區最大的生態問題。為查清岩溶地區石漠化狀況,為科學防治提供基礎數據,2004年~2005年,國家林業局組織開展了岩溶地區石漠化土地監測工作。針對岩溶地區地形複雜,地塊破碎,單純依靠遙感技術對於植被覆蓋下的地類判別的局限性,本次監測採用地面調查與遙感技術相結合,以地面調查為主的技術方法。監測範圍涉及湖北、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、重慶、四川八省(自治區、直轄市)的460個縣(市、區),監測區總面積107.14萬平方公里,監測區內岩溶面積為45.10萬平方公里。參與監測的技術人員達3600人,共區劃和調查圖斑61.2萬個,獲取各類信息記錄5000多萬條。

石漠化現狀

石漠化土地面積。中國石漠化土地主要分布在上述八省區的451個縣(市)中。截至2005年底,石漠化土地總面積為12.96萬平方公里,占監測區總面積的12.1%,占監測區岩溶面積的28.7%。

按省分布狀況。在這八省區中,貴州省石漠化面積達331.6萬公頃,占石漠化總面積的25.6%,其後依次為雲南288.1萬公頃、廣西237.9萬公頃、湖南147.9萬公頃、湖北112.5萬公頃、重慶92.6萬公頃、四川77.5萬公頃和廣東8.1萬公頃,分別占石漠化總面積的22.2%、18.4%、11.4%、8.7%、7.1%、6.0%和0.6%。

按流域分布狀況。石漠化主要分布於長江流域和珠江流域,其中長江流域面積最大,為732.1萬公頃,占石漠化總面積的56.5%;珠江流域次之,為486.5萬公頃,占37.5%;其他依次為紅河流域52.3萬公頃,占4.0%;怒江流域17.7萬公頃,占1.4%;瀾滄江流域7.6萬公頃,占0.6%。

按程度分布。輕度石漠化356.4萬公頃,占石漠化總面積的27.5%;中度石漠化591.8萬公頃,占45.7%;重度石漠化293.5萬公頃,占22.6%;極重度石漠化54.5萬公頃,占4.2%。

成因分析

1.自然因素是石漠化形成的基礎條件。岩溶地區豐富的碳酸鹽岩具有易淋溶、成土慢的特點,是石漠化形成的物質基礎。山高坡陡,氣候溫暖、雨水豐沛而集中,為石漠化形成提供了侵蝕動力和溶蝕條件。因自然因素形成的石漠化土地占石漠化土地總面積的26%。

2.人為因素是石漠化土地形成的主要原因。岩溶地區人口密度大,地區經濟貧困,民眾生態意識淡薄,各種不合理的土地資源開發活動頻繁,導致土地石漠化。人為因素形成的石漠化土地占石漠化土地總面積的74%,主要表現為:

一是過度樵採。岩溶地區經濟欠發達,農村能源種類少,民眾生活能源主要靠薪柴,特別是在一些缺煤少電、能源種類單一的地區,樵採是植被破壞的主要原因。據調查,監測區的能源結構中,36%的縣薪柴比重大於50%。

二是不合理的耕作方式。岩溶地區山多平地少,農業生產大多沿用傳統的刀耕火種,陡坡耕種,廣種薄收的方式。由於缺乏必要的水保措施和科學的耕種方式,充沛而集中的降水使得土壤易被沖蝕,導致土地石漠化。據調查,監測區現有耕地中15度以上的坡耕地約占耕地總面積20%。

三是過度開墾。岩溶地區耕地少,為保證足夠的耕地,解決溫飽問題,當地民眾往往通過毀林毀草開墾來擴大耕地面積,增加糧食產量。這些新開墾地,由於缺乏水保措施,土壤流失嚴重,最後導致植被消失,土被沖走,石頭露出。

四是亂砍濫伐。建國以來,西南岩溶地區先後出現幾次大規模砍伐森林資源,導致森林面積大幅度減少。如大煉鋼鐵時期大規模的砍伐活動和文化大革命期間推行的“以糧為綱”的政策等,使森林資源受到嚴重破壞。由於地表失去保護,加速了石漠化發展。

五是亂放牧。岩溶地區散養牲畜,不僅毀壞林草植被,且造成土壤易被沖蝕。據測算,一頭山羊在一年內可以將10畝3年~5年生的石山植被吃光。

經過統計分析,人為因素形成的石漠化土地中,過度樵採形成的占31.4%,不合理耕作形成的占21.2%,開墾形成的占15.1%,亂砍濫伐形成的占13.4%,過度放牧形成的占8.2%。另外,亂開礦和無序工程建設等也加劇了石漠化的擴展,占人為因素形成的石漠化面積的10.7%。

防治形勢分析

黨和國家對生態建設工作十分重視,近年來,依託長江防護林、珠江防護林、坡改梯等工程,在石漠化地區累計完成營造林340萬公頃,實施坡改梯和低產田改造80餘萬公頃,取得了明顯的成效。同時,也為開展石漠化治理進行了積極有效的探索,研究、積累了一批適用技術,總結了許多成功治理模式,培育了一批生態、經濟、社會效益俱佳的石漠化防治的先進典型,積累了一定的治理經驗。但是,當前的石漠化防治形勢仍十分嚴峻。

一是面積大。根據監測,石漠化面積已達12.96萬平方公里,占監測區岩溶面積的28.7%,需要加速治理。此外,還有12.4萬平方公里的潛在石漠化土地,占岩溶面積的27.4%,如果不儘快實行保護,很容易轉化為石漠化土地。因此,防治的任務十分艱巨。

二是目前石漠化仍呈擴展趨勢。通過對雲南、貴州、廣西、湖南這4個重點省區的部分區域進行監測顯示:1990年~2002年的10多年間,石漠化土地面積均呈擴展趨勢,其擴展速率在0.8%~3.2%之間。

三是防治難度大。岩溶地區雖然雨熱條件好,但由於土壤流失殆盡,肥力極差,治理難度大。同時,區域經濟不發達、人口密度大、各種不合理人為活動頻繁,石漠化防治難度很大。

四是區位特殊。岩溶地區是我國少數民族聚居區,有45個民族、近3000萬少數民族人口,占全國少數民族總人口的28%。同時又是經濟欠發達地區,有152個國家級貧困縣,貧困人口超過1000萬人,2004年農民人均收入只占全國平均水平的74.6%。

五是危害嚴重。據調查,由於土地石漠化,70年代後期貴州省年均減少耕地近20萬畝,2000年前的25年間廣西岩溶區耕地減少約10%。黔、桂、滇三省每年約有300萬人飲水發生困難,缺水達4、5個月,許多地方喪失了人類基本的生存條件。

石漠化還造成生態惡化,生物多樣性銳減,自然災害頻發。1999年黔桂滇3省因自然災害造成的直接經濟損失達121億元。

可見,石漠化危害嚴重,形勢嚴峻,已經嚴重製約區域經濟社會的發展,如不採取有效措施,將會造成難以挽回的巨大損失,我們的子孫後代將失去賴以生存和發展的基礎。照此下去,在未來的發展中,地區間的差距勢必拉大。加快石漠化防治,刻不容緩。

對策與措施

為做好石漠化防治工作,儘快遏制石漠化擴展趨勢,改善岩溶地區的生態環境,需要採取以下對策和措施。

1.加強領導,強化責任。要將石漠化防治納入地方經濟和社會發展規劃之中,納入各級地方政府政務內容。石漠化防治要實行地方政府負總責,建立健全各級行政領導任期目標責任制,簽訂責任狀,並作為各級地方行政領導政績考核的重要內容。

2.加強法制,嚴格保護。石漠化的防治要從源頭上抓起,堅持預防為主、科學治理。要加強法制建設,加大執法力度。做到一手抓治理,擴大林草植被;一手抓保護,嚴格監管,依法保護好現有林草植被,防止產生新的石漠化土地。

3.設立專項,綜合治理。國家應把石漠化防治納入國家生態建設總體構架之中,儘快編制石漠化防治工程規劃,安排專項資金,啟動石漠化防治專項工程。要在保護好現有植被的基礎上,通過採取造林種草、陡坡耕地退耕還林還草、加強基本農田和配套小型水利建設、積極發展農村能源、改善農村人畜飲水條件以及對不具備基本生存條件的地區實施生態移民等措施,綜合治理,迅速推進石漠化防治工作。

4.強化科技支撐,科學防治。石漠化防治必須依託科技,要結合防治工作需要,大力開展科研工作,組織開展技術攻關。大力推廣套用現有的成熟技術和模式,積極推進新技術、新方法和新工藝的套用,開展多層次、多形式的科技培訓。特別是加強基層科技人員及農民的培訓,使廣大民眾掌握防治石漠化的基礎知識和基本技能,提高治理者的整體素質。

5.完善監測體系,實施動態監測。以本次監測為基礎,加強石漠化監測體系建設,實行5年為一個周期的監測制度,定期監測、掌握石漠化狀況和動態變化趨勢,及時對防治工作進展及其成效作出客觀評價,為防治決策提供依據。