尚式形意拳簡介

尚雲祥先生是形意學第四代(從李洛能算起)傳人,為北京獨撐心意門戶的 技擊大師。尚派形意為形意巨子尚雲祥所傳,因其練法獨特,與世間流行的形意拳多有不同之處,故被稱為尚派形意拳。尚雲祥的崩拳馳名武林,與郭雲深一樣,被時人稱為“半步崩拳打天下”。尚雲祥先生門人弟子眾多,可謂桃李滿天下,其中較著名的有靳雲亭、許笑羽、吳湛禪、陳子江、辛健侯、張定一、李文彬等人。

尚派形意拳之入門訣竅

實質:

尚派形意拳體用兼備,健身與技擊並重,實質為技擊之學。

此拳自始至終以樁功為基,以內勁為用,以步法勝人。以本能應變,以無形無 意為最高境界,皆為實學。

尚式形意拳

尚式形意拳築基:

尚派形意拳套路有五行、十二行、連環、出入洞、四把、安身炮等多種。

本拳樁功計有十二種,但若能精於一樁,則其它各式均能觸類旁通。本文只介紹五種基本樁法。

一、抱丹田,又稱混元樁。

此樁為諸樁之基礎,初學者如不先致力此樁,其它各樁難以習成。這是因為此樁中正、均衡,身體各部均能得到滋養、鍛鍊、修復,無偏廢之病。歷代大師無不終生習此,而戴龍邦師祖更是由此入門,洗淨“二驢”之拙力,換得內家之純功。其它各樁均依此樁為原則,只是方向、角度、剛柔、虛實等稍有變化。其法主養氣攝生、強筋健骨、補腦益髓,誠養生秘訣,修身至要。而拳中之自然整體力,自不難由微而著,不求自至。此樁以外形和意念來調整運動量,但須循序漸進,切不可操之過急,尤應注意飽練傷胃,餓練傷氣,冬防冷風吹,夏忌烈日曬。練功時要環境安靜,空氣清新。練功過程應如汽車之行駛,做到三穩:起動穩、行駛穩、剎車穩。概述如下:

1、入門階段

雙足分開同肩寬,平行而立,膝稍彎曲。頭直目正身端氣靜,松肩垂肘,腋下半虛,將雙手抬起,十指分開稍彎置腹前,手與自身之距為三拳,意念中雙手如抱一大氣球,渾身肌肉群有鬆散下墜之意,目似垂簾,似菖蒲低眉,於遠方收神,耳邊如聞細雨風聲。此樁意念,頭似枕非枕,背似靠非靠,似坐非坐,似笑非笑,似尿非尿,以放鬆為目的,應有舒適無比,欣欣自得之意。簡言之,不可死板拿勁,不求絕對入靜。避免不愉快之回憶。天高地闊之境,鮮花綠樹之趣,均可意想。此階段愈深愈久,對日後拳學造詣愈有助,原因極簡單,欲得內勁須放鬆,松至極處必真緊。

或問:“不用力何以長力?訣曰:“世之柔者莫過於水,攻堅者莫過於水。望初學者三思之。再淺喻之,世人皆羨虎豹之威,龍蛇之靈,仿生而造拳,而多數人卻忽視了最根本所在。在此奉勸初學諸君觀察一番牛、馬和豹的體質,牛馬負重拉載,虎豹不及也,但虎豹卻能將牛馬捕食之,蓋牛馬長期勞作已失自然之力。皆負重之僵肌,而虎豹全身卻十分鬆軟,貓犬亦如是。簡言之,動物愈兇猛,自身愈鬆軟,而觀之者以為其無力也。內家拳法之梗概,由此可明一二。而人體幼時,身體亦鬆軟也。郭老雲深曾言:“練得軀柔嬰孩似,打遍天下不費難!”以謂習拳之最關健處,希初學者必須於放鬆勁上用功,切!切!

2.尋整階段

此階段只有全身基本放鬆之後,方可習之。外形同上,只是思念改變而已。習樁之時,意想雙手腕之間,雙手腕與後脖頸之間,雙足腳尖與雙手腕間,雙足後跟與後脖頸之間各有一條皮筋牽連。初學時會顧此失彼,久之則純熟自然。待牽連自然後,尚需意想頭向上頂,背向後靠,雙手外撐,雙足下蹬(許想不許作)時各條皮筋隨之拉起再放鬆,反覆如是。不可用力,全悉意想。久而久之,自然產生一動無有不動,一枝動而百枝搖,整體內部運動,自然整體力自萌。

3.深入階段

此階段須待上述兩功有得後方可習練。不然,非但無益,且有前功盡棄之患。

此樁外形仍同上,只是腋下全虛,肩松肘橫,雙手抬起置胸前,頭頂項豎,膝頂足蹬,十指分開。初步意念,意想自身各條皮筋拉緊放鬆的頻率逐漸加快,繼而以此極與外界發生聯繫,如目視前方樹尖、樓頂,夜晚暗星等。意念中將一條彈簧套在樹央或其它物上。另一端栓在自己雙手腕處或脖子上,以全身整體運動將外界物拉來送去。目光35°向前上方平視。但只需意會,切莫著力,尤其胸腹部不能有絲毫緊張,如憋氣用力必身僵氣滯,全體皆非。

二、虎抱頭

此樁仍以基本樁為原則,只因對敵決鬥時應側身而立,故需斜中求正,正中求斜,看正似斜,抱斜似正,乃側身對敵而求身法中正之樁。此樁是歷代前賢總結中華武術最為科學之技擊間架及預備式。習之有得,不但能隨機而發力,隨勢而動轉,而且使自身受敵面積減至最低限度。

其練法將自身安排為龍身(曲折有面積),熊膀(腰背部肌肉四面拉伸,拳譜所謂含胸豎頂、拔背、吊頂,以及雙臂模撐皆為此也)、雞腿”(分虛實、單雙重合一)、虎抱頭(如虎豹撲食,雙爪護住自己頭部)。此樁須形神合一,內外兼修,尤重氣勢浩然,其勢似餓虎搜山,威而鎮定,似狸貓捕鼠,欲捕待機,故名之虎抱頭。

歷代名家對此樁闡述較為詳盡,在此僅談為今人最易忽視的虎抱頭。前年曾有刊物發表了抱同豹之爭多篇文章,同門中細心者竟去觀察虎豹的形態,斷言虎豹無抱頭之態,應為虎豹頭。其探討真理之情可敬,然而大可不必在故紙堆中尋章摘句。我國仿生拳種頗多,真義乃取動物搏擊之長,切莫把人動物化,抱同豹皆為護頭之意,俗稱“保護頭”即此。頭為六陽之首,周身之主,四肢百駭,目之視,耳之聽,手之舉,足之動,莫不由頭主宰。因此,各家拳派盡皆重視頭部保護與套用,形意拳亦復如是。不懂護頭,豈可奢談技擊入門之道,望初學者三思。

欲在技擊中攻守得當,必須在站樁時養成習慣和配備合理之間架,必以虎抱頭之樁,入門而深求。此樁主要站法有二,因習者自身條件及發拳習慣而各有專擅。要求如下:

三、單抱頭

此樁丁八步站立,前腿膝部前頂而上提,腳尖實著地,後腳跟離地一紙高,後腿膝頂胯縮,雙腿成前四後六之比例,左臂前出至頭部前,右臂置於胸腹前,全身須均整莊重,威嚴肅穆,頭頂項豎,肩松肘橫,胸窩含蓄,小腹松圓,指分脆翻,背緊腰直(勿塌腰),目正額收。

此樁所得之力為:正面前撞力(崩拳,包括直拳、點拳);左右翻滾力(炮拳,包括控掌,撩掌等);兩側長短力(橫拳,包括圈錘、鑽拳、裁拳石峰,裹肘為鑽,平財為橫,揚肘為裁,後肘為削)。前輩中郭老雲深、尚先生雲祥均多致力於此樁。

四、雙抱頭

此樁要領同上,只是雙臂抬起,齊護頭部。此樁亦能得單抱頭之力,但所側重者乃前後螺鏇力(劈拳,包括單、雙劈掌)及前後衝撞力(憧掌,包括刀手、虎撲等),歷代通家精通此樁者當數劉奇蘭等先輩。

虎抱頭樁法無論單雙,均應做到渾身上下牽掛成圓滿之整體,各關節各有鬆開放長之意,無論何處,角度絕不可小於90°,今人有將後手貼於腹部考,實為大謬。雙肩與胸腹部必須放鬆。此樁意念,依次為:松靜無為,鬆緊互為,臨敵假象,但最根本者為河間劉老曉蘭所云:“如斯進六面力。”六面力者何也?乃前後撐抱力,左右開合力,上下托按力,兩側翻滾力,橫豎長短力,反向交替力。習時左右互換,久之功深,自有不可思議之妙。

五、金剛大力樁

此功長功最快,但初學者切不可習練,須待虎抱頭樁有得之後,方可習練。不然,欲速不達,身心必受害無窮。此樁站法要領同上,只是雙腿大彎曲,雙臂抬起橫撐,臀卞坐而背後靠,目遠望而怒視。意念中似有一股源力在周身上下循環,習之有得,常有身形不自覺淬然上顫之感覺、不知何力所摧。得此力者,與敵決鬥,擦掌對方便倒,輕者身殘,重者無不登時而斃命。同友試藝亦一觸即發,發人如拋彈丸。

尚派形意拳特點

一、椿功有抻筋拔骨,靜中求動特點。

尚派形意拳的椿功,以三體式為主,除有增強體質,為技術築基的作用外,還別具技擊內涵。武術諺云:“筋長力大,肉厚身沉”,正因為通過鍛鍊把肌腱抻開,才能收放迅速,抻得長,放的遠,打擊力大。尚派三體式椿功,雖在靜態中,卻突出地強調這“抻筋拔骨”隱形於內的內涵作用。這正是構成尚派形意動作開展、靈活,發勁迅猛剛實的基因。實際這一特點是從站三體式椿功就開始得到訓練。

對上述“抻筋拔骨”和“靜中求動”兩項特點的表現和作用分述如下:

(一)“抻筋拔骨”的表現和作用:

1、頦收頭頂和氣沉丹田, 這是對身軀上下的抻拔。利於上通三關(周天督脈的尾閭、夾脊、玉枕)下固丹田。在龍折身中的順胯、擰腰,是對身軀擰轉的抻拔,這會助長丹田的發勁,並達於四肢。

2、沉肩、拔背、墜肘是對上肢臂部的抻拔。特別是肘的里裹而又下墜,使肘窩朝上,在手掌俯扣正確的條件下,使肩、肘、手三點在一條直線上,並要舒展抻長。這樣,則擰抻力大,“三催”(腰催肩,肩催肘,肘催手)的勁整。加上內意的配合,會使氣灌梢節,手有麻脹感、熱流和氣流,以至指關節時而有吱吱的聲動。形意出拳時,要求“明了三星多一力”。不僅肩窩、肘窩要抻開,連攥拳出現的腕窩也要抻開。而站三體式椿功時,前手雖是俯掌,但要掌心回收,掌指前頂,虎口撐圓,同樣具有抻腕之意。在這樣技術規矩要求下,雖是用意不用力,卻能促進“三催”勁整,氣貫梢節,勁達於指,因而使內勁放得長,打的遠,助長發勁的彈性。

3、兩腿彎前三後七,形成“夾剪”這是下肢腿部的抻拔。前腿三成勁,後腿七成勁。特別是前腳尖朝前,前膝亦向前微挺,而整個腿卻要向裡面收夾。而後腳尖外擺(與前腳成45度左右夾角)後膝卻要里扣(使膝尖接近前方),這樣就使前腿與後腿形成既可靈活,而又沉實的“夾剪”勁。不僅對踝、膝關節,就是對脛、股肌肉,也都起極大地抻拔作用。因為膝關節反應比較第三故在站椿中,也會場出現吱吱響動。(手可摸到)。尤其是後膝的里扣,配合上體“龍折身”的反擰,形成腰胯間的抻拔。更增大上肢前鑽,下肢前趟、後蹬之勁,也大大助長腰部發勁的威力。莫道上述這些抻拔要求,表面上顯不出有什麼特殊之處,但卻能給周身一體,丹田發勁,打長放遠,迅猛剛實,帶來莫大的技擊實效。這也正是尚派三體式為培養技擊實效的精微內涵之一。也可以說是站三體式的神髓之所在。

(二)”靜中有動“的表現和作用:

經云:“靜為本體,動為作用”,“靜中之動謂之真動,動中之靜謂之真靜”,動靜同理,體用一源。而站三體式椿功,既講體用之效,又講動靜之理。故而,它是從“靜中求動”開始的。不真動就談不到知“意”,不真靜就談不到知“性”,靜為性,動為意,不靜則真意就不能發動。真意能動,才會“妙用則為神”。故形意拳要求練形神合一,進而追求“虛極靜篤時,則還於先天本性”,“寂然不動,感而遂通,無可不可也”的高超境地。而這些追求又何嘗不是用意來引化神氣而求得技擊上的妙用。而三體式正是為了發揮動靜體和用之作用而築其基,也是“靜中有動”內意鍛鍊的開始。它的表現和作用:

1、內視筋骨、意註上肢梢節,在沉肩、墜肘配合下,掌指就“有動”,有麻脹感受,有熱流和氣流,以至指關節時而有吱吱響動。雖只用意不用力,卻能力貫掌指,氣貫梢節。意注下肢,在前膝挺,後膝扣,又在“龍折身”的配合下,膝關節就“有動”。有酸痛感,有熱流和氣感受,以至膝關節時有吱吱響動。這樣就能使下盤根固,後腿蹬進力大,還可以氣貫“湧泉”,亦可治療關節炎、寒腿等疾病。

2、調息歸根,意注丹田,小腹就“有動”。有熱流和氣感,會使丹田真氣逐漸充盈,因之體強、根固,內勁中生。津多咽之,意引丹田,會有腹鳴,咕嚕聲直下小腹,會覺腹腔松暢,氣順腹實,更有益於內藏和腹腔疾病。這就是所謂“練丹田之氣”,“丹田久練靈根本”,亦即“固靈根”,“真氣退藏於密”,也就是所謂“元神元氣”相合,由無而有,由小而大,一氣之動,發之周身。也是使內勁的形成和發動有根。尚派三體式正是從靜中求其動,得養練之始。當通過動作和套路的鍛鍊,當做到“上下相隨,內處合一,周身完整一氣”,把明勁打好,練到剛健之至時,則“剛至柔生,柔極自化”。這時站三體式該提高要求,則要:

3、以“悟靈性為至上”,用“神意氣合于丹田,運化周身,無微不至,感之遂通”。這則是尚派三體式椿功最後從“靜中有動”而至“動中有靜”所要追求的高深造詣,到此境地自會“無處不有,無時不然,觸之自應,不思而得”,則“拳無拳,意無意,無意之中是真意”的妙境,自可得之。這也是尚雲祥先生為內處兼修,體用並重給我們指出向高超境地進軍的階梯。

二、繼承並傳留了“趟勁”特長,體現出“腳打七分”的特殊技法。

經云:“腳打踩意不落空,訊息全憑後足蹬,與有交勇無虛備,去意好似捲地風”,“掙崩摘豆角,犁周(音)五趾頂”,“腳步打七分手打三”,這些拳經要義,突出一點,就是要求練形意必須練出上步的前趟,後蹬之勁。這不僅是形意拳進步快而遠的特點,而且是如犁翻地,能把對方拔根拋出的絕技。惜此技法知者甚少,乃致對上述拳經要論,多有曲解,失去真意。惟尚派形意所練上步之勁,仍保留並傳留了這一絕技。所謂“去意好似捲地風”,就是要求把上步的“趟勁”練成象摧枯掃殘的捲地勁風,既猛又快。“犁周”,就是要求把“趟勁”練成象鐵犁翻地一樣,勁大力實,拔地而起。得用上步所發揮的“腳打”,能如此勁大迅猛,用在技擊上,自然比手的作用力大得多,因之才有“腳打七分手打三”的提法和要求。尚先生晚年所世、所教凡是上步都強調要練出“趟勁”來,因之對形意這一絕技,起到繼承和發揚作用。習這功到,乃知“捲地風”這一“腳打”的深切涵意。也就進而掌握到“腳打七分”真勁。因之,磨練這一技法,乃成為尚派形意的顯著特點之一。

三、動作打顧一體,舒展靈活。

尚派形意的出手入手,突出強調“肘不離肋,手不離必”,乃是形意主要顧法之一,是利用上肢以護怕、肋;但又是打法中主要的蓄勁動作,為使臂借身勁而勁大,身借臂勁而得發。腰催肩、肩催肘、肘催手“三催”之勁得以有蓄而發,起著事半功倍的作用。“出洞入洞緊隨身”則是“虎抱頭”的具體運用,小臂裹抱於頭下,既是保護頭、胸之“顧”,又是發揮“擰裹墜”,以蓄力待發之“打”。正是打顧一體。在出手發勁上,則突出強調“起橫不見橫,落順不見順”的要求。而“起橫不見橫”中的“橫”是“顧”,用時在“不見橫”中就含有勢正勁順之長,就可用“打”。“落順不見順”中的“順”是“打”,用時在“不見順”中就含有“橫裹”之勁,見來手即可用於“顧”。且“起與落”、“橫與順”本身就包括“順中有逆,逆中有順”,即相輔相成,又“打顧”如一,因之它即是“顧中有打”,也是“打中有顧”。尚派形意既嚴於要求進行平素鍛鍊,則武術動作在運動中,能保持周身輕鬆、自然、不努氣,又絲毫不用拙力,才能身手不滯,舒展靈活。只有四肢舒展,周身順遂,才能練好動作,找到每一動作的應有獨特技巧。以至練功、找勁,向高級階段邁進。在椿功練“抻筋拔骨”的基礎上,於練動作時再能舒展,自然就會身手運用自如,由柔和入剛實,而致抻得長,放得遠。所謂“先求開展,後求緊湊”正是為了打好剛勁轉柔化創造前提。因之,尚派形意在做動作時,要求周身、四肢鬆開,但要處處合乎規矩,使勁意充沛,無處不到,神氣內斂,歸入丹田。因而使動作做得既舒展靈活,又沉實勁整,並會氣勢奪人。至此對什麼“遠近一丈步位疾,兩頭迴轉寸為先”,“我在場中無定勢,或把或拳望著就是”,“不知進退枉學藝,不知起落枉伶俐”,“能在一思進,莫在一思存”,“若遇人多三搖兩鏇”等等,經義對機動靈活的要求自可意到步隨,身手如一,無往而不得也。

四、發勁迅猛剛實,體現出“火機一發物必落”的技法。

尚派形意最顯見的特點,是在動作和發勁上既迅猛又剛實。因而同儕們說:“練不出迅猛剛實的爆發勁來,就不能是說剛勁練到了。”尚雲祥先生年過古稀時還說:“人再有三十年陽壽,就再打它三十年剛勁。”這句話的涵義,可惜真正理解的人並不多。但確實是顛撲不破的真理。是先生專攻形意,磨練一生,從實踐中得出來的不同一般的經驗總結。因為形意發勁制敵的基礎是講“硬打硬進無遮攔”的。先生說“硬打”就是不管對方是動、是靜,動也打,靜也打,不管對方是剛、是柔,剛也打,柔也打,不借慣性,不借他力,遮也打,攔也打,沾著就發,這才叫“硬打”,才真正有發人的本領。要想做到這樣,就必須先打好剛勁。不努氣,不用拙力,從自然、合協中練出完整的剛勁來。再把剛勁練出迅猛剛實的“爆發勁”來,才能達到“起如風,落如箭,打倒還嫌慢”,起如箭,落如風,追風趕月不放鬆“的打法要求。才能使內勁逐漸充盈,打得實,放得遠,勢如奔雷。有了這種疾用驟發迅猛剛實的爆發勁,才算到了得不借外力,自身發勁,沾著就有的本領。有了它才體現出形意的真勁,“火機一發物必落”的技法要求。一句話:“練不出迅猛剛實的爆發勁,手到對方身上就沒有‘想打就能放’的威力。”

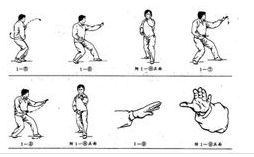

尚派形意拳之虎撲全形

虎形八法,又名“全虎形”,為尚雲祥先生秘不外傳的手法之一。這一組散手,技擊性強,其中某一式練熟,即能禦敵自衛,如能將此八法完全練習純熟,必要時,即可應付自如,本功法並沒有高難動作,因此男女老少皆可練習。

一、虎撲把:對方如用右手直攻我胸部時,我右手由其右腕外下方反手刁拿其右腕,同時左足向左外方墊半步左手拿住其右肘,雙手捋抻,進右步,兩手變掌用力撲其華蓋穴(上胸),對方即仰跌(圖一)。對方左手攻我中部時,方法同前,唯手足動作相反。 要點:墊步拿腕、肘動作要同時進行,進步撲上胸也要同時動作,而且要快《拳經》云:“心如火藥拳如子,靈機一動鳥難飛”,“身似弓弦手似箭,弦響鳥落見神奇。”都說明動作要快的意思。

二、虎托:前式我方以虎撲把撲出時,對方如用兩手由外下方往上托我兩肘時,我借其上托之力,兩掌往左右外翻,往上托其腮下部,並往後力推,對方仍然仰面跌出,但須改換左足進步,右足跟步,以助衝勁。

要點:翻掌改托掌時,動作要迅速,連往上托帶前推,進步跟步要猛。

三、虎撐子:對方如用雙手撲我胸部時,我退左步或右步閃躲,如不及閃身時,兩手分別由左右外上方,並齊十指下插,分開其推束之雙手,急用兩側掌(掌沿平向上,兩中指尖相對)推撞其胸上部,左足或右足隨撞胸時進步,另一足跟步助力。

要點:兩臂往外撐圓;兩“掌沿”平向上,撞胸、進步、跟步要同時進行。 四、虎抓:對方用右手打我頭頂、左面時,我右手由對方右手外下方往上反刁其右腕,向下方捋抻,同時墊右步(少半步),進左步於其右腳外方,左掌劈其右面,或抓其頭部。對方如用左手攻我上部時,破解進招法同—前,唯左右手足動作互換,右手打來時,左手打來時。

要點:刁腕墊右步動作要同時進行,進左步於對方腳外方劈右面或抓頭也要同時,形意手法講究動作協調,方能奏效;

五、虎抱頭,假如對方進右步,用右手擊我左面時,我左手往左外攔格其右手,隨將兩手握陽拳(拳心向上)用拳輪(掌沿)和腕側夾斬其脖項,並屈兩肘,肘尖下沉,搓撞其上胸,同時進右步於其中門(襠中),左足跟步助力。對方如用左手攻我右面時,我進左步,兩手夾擊其項,只動作方向相反。

要點:進步用手外攔;握拳向左右外展蓄力,進步都要同時動作《拳經》上說:“此法前行,進人要進身,身手齊到是為真。”又說:“ 手到步不到,打人不得妙;手到步也到,打人如拔草。”

六、虎躥山:假如對方進左步,用兩手分別由左右向中擊我兩耳或兩邊山林穴(太陽穴)時,我兩手握拳並齊向前上方舉起,兩臂弧形向外撐圓;即可護住頭部,急變陰拳(拳背向上)以雙拳拳面(拳骨節平面)擊其兩乳上部,同時進左步跟右步以助衝力。對方用兩手擊我上部進右腳時,我如前法破招,但須進右腳,避免雙方兩腳牴觸。

要點:兩臂上舉外撐護頭,進步擊胸,動作要齊,效果更佳。

七、虎擺尾:對方進右步,用右手打我頭部或攻擊我中部(胸肋)時,我墊右步於其右腳外側,同時用右手於其右腕外方翻手刁拿其右腕,向我右下方捋抻,進左步於其右腳後,絆住其右腿,左手陰拳往我右肩前伸出蓄力,用拳輪(掌沿)和腕側橫擊其胸肋,右足不動。,此式又名 “虎尾鞭”,又叫“橫掃千軍”。對方左手打我上部、中部時,仍用此法接招破招,唯手足動作左右互換。

要點:墊步拿腕要同時進行,上步陰拳(拳背向上):拳輪橫擊胸部或左肋也要同時動作,方能盡其妙用。

八、虎蹬爪:對方如用左手攻擊我右面時,我左手由其左手腕外方刁拿其左腕,同時退左步側身,左手向左上方冷抻,同時右膝上提,右腳外沿蹬踹其左大腿部,同時用右手掌拍擊其胸部。對方如用右手打我左面時,我退右步右側身,右手反手拿其右腕向右上方冷抻,左腳外沿蹬踹其大腿。

要點:刁腕捋抻、提膝、蹬踹、拍胸等動作要合成一氣,自然敏捷輕靈。

尚派形意拳之五行拳

五行拳是形意拳的基礎拳法,對應中國傳統文化中的金、水、木、火、土五行,五行拳相生相剋,為拳法套用之基礎。下面筆者對尚派形意拳的五行拳與眾不同之處分別介紹一下。

劈拳:劈拳拳形似斧故五行屬金,因其能調呼吸理氣息故能通肺。劈拳起式為一鑽拳,這個鑽形似鑽拳而實際上走的是橫勁,強調瞬間的擰轉爆發,最後小指翻天。接著用拳頭劈出。尚派形意拳的劈拳用的是拳頭而不是掌,因為既名為拳就不應該用掌,既求似斧之劈勁又怎能學鷹之擒抓和撕捋之勁?劈拳通過小臂刀骨發勁,是形意拳高級技法“換勁”的練習途徑之一。各家形意拳都將鷹捉誤認為劈拳了。尚雲祥先生終生只練形意拳,對拳理追求深邃,練拳有理有據,故認為劈拳是用拳劈而非掌,同時尚派形意拳還有一趟鷹捉作為形意入門築基功夫。

鑽拳:腎為五臟之根,其五行屬水,在武道上則為鑽拳,鑽拳為劈拳之子而崩拳之母,所以鑽拳在五行拳中應排在第二。鑽拳第一手先是是回帶,然後畫弧打出成立掌,最後發出鑽拳。《形意拳正宗闡密》中說:“鑽拳之形似閃迅速流利,目不及瞬也。”鑽拳之勁由內腎發出,通過腰部的迴環動作,而使腎部得到鍛鍊,故能健腎。最後的一鑽,各家形意拳都是是前陽後陰的練法而尚派形意拳則是雙陽,即兩拳均朝上,這是尚雲祥大師畢生修鍊形意拳的獨特心得。在《形意拳正宗闡密》中,張定一與辛健侯先生作了詳細的解釋,可見兩位先生盡得尚師真傳,對拳術闡述詳細,動必有由。

崩拳:崩拳是形意拳中最簡單的拳法,也是最實用的拳法,就是左右崩拳連環打出,其發勁直如貫矢故其形似箭,其性屬木。在人身內通肝臟,在武道則為崩拳。崩拳之步為半步,左腳始終在前,向前墊步打拳而不換步,故名為半步崩拳。崩拳是郭雲深與尚雲祥兩位大師所擅長的絕技,尚派崩拳要求前拳打出須具有支撐八面之勁,後拳回帶為破橫拳之動作。腳下所走之勁為尚派所獨有的趟步,故崩拳威力驚人。崩拳回身動作起勢為狸貓倒上樹,落勢為狸貓撲鼠,起勢是截腿之勁,落勢是踩踏之勁。經常鍛鍊崩拳能夠舒發肝氣,並具有明目之功效。

炮拳:辛健侯所傳尚派形意拳之炮拳有四手,一為虎撲,二為捋帶(又稱索手),三為支頂,四為炮拳,這四手分開各有所用,合練又連貫不斷,炮拳專破對方上手。雖然此拳似炮屬火,但亦要有四兩撥千斤之功,《形意拳正宗闡密》中云:“炮拳起式要以身就敵,發勁捋彼遠拋之意,將敵捋近我身也,夫因勢利導,彼剛我柔,故能事半功倍。”。另炮拳上手並不是簡單的硬頂硬架,而是撥轉打出。炮拳之路線與前三拳不一樣,其步共分為四動:第一動由三才式左足微向前墊步,右足大進超過左足一步,第二動左足提起附於右足腳里踝處,第三動左足向左前方斜出,第四動右足後跟變式左足向中央扣步為一,右足虛提為二,右足斜進為三,左足後跟為四。

橫拳:橫拳是五行拳最後一拳,拳經云:“橫拳者,一氣之團聚也,其形似彈,五行屬土。”《形意拳正宗闡密》中說到:“在武道中則為橫拳,炮母(火生土也)而劈子(土生金也)含包四德(火水金木)故土能生萬物,橫拳能變各拳。”橫拳落式雙手亦為雙陽,前手發一銼勁,具有起如鋼銼之意。橫拳並非橫撥之勁,而是由丹田貫勁於肩臂,再由肘及拳抖銼翻擰而出,拳經雲“起橫不見橫,落順不見順”即此意也。橫拳步法與五行拳其它亦不同,動作可分為三節,假如左腳在前,已經打出右拳,第一動左腳向中線扣步,第二動右腳向右前方斜進,第三動左足後跟。

五行拳是形意拳之根本,練習形意拳必須要明白五行拳之拳理,在此基礎上,對其勁力和五行拳相生相剋的健身作用進行研究,才能真正進入形意拳之門,並逐漸登堂入室。

尚派形意拳之三體式與鷹捉

三體式是形意拳之根本,形意拳的練和用基本上都是採用三體式的腿勁和步型,故練形意拳的人都以三體式樁功為主要樁功,尚派形意拳亦不例外。三體式是形意拳之母式,而鷹捉則被稱為形意拳的母拳。練形意拳的人都非常重視這兩項功夫的訓練。李文彬先生在其著作《尚式形意拳械抉微》中曾將三體式樁功和鷹捉台稱為尚派形意拳的築基功夫。

尚派形意拳五行拳、十二形與套路拳大部分都是以鷹捉為起手式,這是符合拳經“起手鷹捉”的.另外,尚派形意拳還將鷹捉單獨拿出來練習,別的形意拳也有這趟拳,不過名為劈拳而非鷹捉:尚派形意拳另有一套與別派形意不同的劈拳,該拳用拳頭劈出並用小臂處發勁打人:

鷹捉作為尚派形意拳的基礎功夫之一,確實有獨到之處。鷹捉出手講螺鏇、擰.裹、墜,其第一拳形為鑽拳而實為橫拳,因為此拳到位後手臂要擰轉到小指處的拳眼朝上,它發出的勁是橫勁?後手沿前手臂打出,下肢同時變成三體式,要做到“手腳齊到才為真”。需要指出一點.尚派形意拳要求上步必須練出趟勁來,這個趟勁威力驚人,邁步一趟就可以使對方拔根而起。拳經云:“腳打七分.手打三分”,尚派形意拳的“腳打”靠的就是腳下的趟勁:“手打”要練出翻浪勁來,即練螺鏇、擰、裹、墜勁-我認為這兩項既可分開單練,又可合練.逐步求得上下相隨的整勁來。只有練出整勁.才能身手協調.爆發力強.再進一步找出打人時的技巧,最後.一伸手一邁步就能將人打起來。“腳打”可以通過走雞形步和趟步來練習。“手打”平常走路時就可以練習,先伸左手邁左步,即伸手打出鷹捉的螺鏇、擰,裹、墜勁,同時腳下邁出三體式步,再上步換位,前手回收.繼續重複前述動作:如此反覆,經過一段時間的練習.胳膊的棚勁與腿勁均會增加,腰胯越來越靈活,身體也會更加協調,發力時的整勁較以前亦大有改進。在手腳單練的同時,還要專門練習整體的協調與發勁能力,即練習鷹捉這趟拳,通過長期鍛鍊可以練出翻浪勁,抖擻勁和炸勁等各種勁力,同時也為以後習練五行拳打下基礎-因此,鷹捉是形意拳的母拳當之無愧。

鷹捉除了以上訓練之外.還有定步鷹捉練習、實戰拆手練習和手上功夫練習。定步鷹捉即鷹捉的原地發力,是不借後腳的蹬勁而僅靠腰胯擰轉與重心稍微變化的發力練習。雖然每趟拳都以它為起式,但我們仍應把它抽出來單獨練習,通過反覆練習定步鷹捉,把手腳練合.腰胯練活.下盤練穩、整勁練精、功力練高。拆手練習是將鷹捉變為實戰用法。我的師父張世傑先生曾將鷹捉拆出十幾種用法,當然.這些用法並不是每個人拿來就能用.因為尚派形意拳非常重視練功找勁,所以實戰中鷹捉套用自如的前提是練功找勁有一定的基礎。鷹捉的手上功夫平時在站三體式樁功或練鷹捉時就要特別注意虎口撐開,除拇指外的四指抓扣.手心手背都要成圓弧形,這樣做自然會力貫梢節:站三體式樁功時意注手指,意到氣到,日久功深,手的抓握力會大增。另外.尚派門中有各種練手上功夫的方法.例如.我師父讓我們通過練習五指抓樹來提高手指的抓力。用十指做伏地挺身也是鍛鍊指力的好方法。

三體式樁功是鷹捉的靜態定型,而鷹捉是三體式樁功的動態表現,兩者都是形意拳的築基功夫.想在形意拳上有所收穫的人,應該在這兩項基本功上下點兒功夫:你若經過一段時間的苦練,加上明師的指點和自己的體悟.便知我所言不假。以上僅一家之言.有不當之處,盼各位武林前輩與朋友指正。最後用一位前輩的話作為結束語:“以功力為後盾,憑技巧贏人”,願以此與大家共勉。

尚派形意拳的趟步

形意拳各家有各家的練法,尚派性意拳要求前腳朝前,為的就是求一個朝前的趟勁,後膝內扣朝前為的是使朝前的勁不外散,順胯扣膝使後腿產生一個擠勁,當邁步的時候,這個擠勁與後腿的蹬勁合在一起,通過後腿蹬地將身體送出,同時前腿趟出,這就是趟勁,趟勁練好了,內外兩側均有這個勁,無論對方怎么下勢,站的怎么穩,只要與對方接觸上,一邁步,對方就得出去(這當然不是絕對的,得看對手是什麼水平)。

後膝頂在前膝窩內,前腳朝前,後腳與正前方成45度。

形意拳有“腳打七分,手打三分”之說,尚派形意拳的崩拳的基本功——趟步是專門訓練腿部的前趟後蹬之勁,是練習崩拳腿勁的輔助功。首先兩腳併攏站好,接著右腳與正前方成四十五度角分開,兩踝骨前後對齊(左腳在前),接著兩腿貼緊下蹲,後腳蹬地,將身子送出,同時前腳前趟,後腳跟進到前腳處,如此反覆,力疲為止,然後換右腳在前,左腳在後,左右兼顧練習.要領:後腳跟進時用大腿帶小腿,勢子儘量要低,仔細體會前腳的趟勁和後腳的蹬勁,如果能真正的體會的這兩個勁並將其套用於實踐中,我認為你的腿部技術已經入門(對形意拳來說)。注意後膝頂在前膝窩內。

其實趟步也是發力的動作,正如手臂與對方接觸發力時,力點在我的小臂處(假設小臂與別人接觸),我後腳蹬地,將力作用到力點,而趟步則是力點在我的小腿處(無論內側還是外側,只要接觸就算),後腿蹬地發力,作用到前小腿上,對方就出去了,小腿的動作就象是踢人一樣.

趟勁是向前的勁,與左右關係不大,邁步如犁行,耕地用的犁,它的勁就是向前,將土翻起來了.尚派形意拳前腳朝前而不內扣就是為了求得這個前趟之勁.順胯是為了加大兩腿的撐力,扣膝為了增加兩腿的擠勁,為了後腿的勁不外散,將勁全部集中向前,所以說尚派形意拳的趟勁與眾不同,我們平時常叫它"豁勁".明白了這個勁,整體力也就有了,只要與人碰上,只要給個接觸點,對方就得拔跟起來.這就是形意拳的霸道之處,也是"腳打七分"的體現.

對於趟步先賢早有明示,如趟泥(兜泥),如涉水(逆水而上),如犁耕....通過這些誘導來體會我們身體各部之間的關係配合:頭領,.胯拉送.,膝縱,腕兜.....拳經中的“起如挑擔,身似槐蟲”在其中也能得以體現。至於趟打,踢打,截打等,功深後可自由發揮,隨機套用。行意者觀其形會其意也。意自形生,形隨意轉。