形態特徵

小絨鴨

小絨鴨雌鳥通體暗棕褐色,眼周白色,頸部有一不明顯的領環,形成一個棕栗色橫斑,肩間部有不規則的棕栗色橫斑,翅暗褐色,翼鏡呈金屬藍色,前後緣均具明顯的白邊。三級飛羽呈鐮刀狀,外側呈金屬藍色,沿羽軸有銀灰色羽乾紋。腰暗褐色,具不明顯的棕色橫斑,胸部也有不明顯的栗色橫斑;外側翼下覆羽褐色而具白色,內側翼下覆羽和腋羽白色,腹和尾下覆羽褐色。幼鳥和雌鳥相似,但更少灰褐色和紅色,橫斑較明顯,翼鏡前後緣白邊較窄或缺失。

虹膜雄鳥紅褐色,雌鳥褐色,嘴、跗跖和趾藍灰色。

大小量度:體重♂500-1000g,♀720g;體長430-470mm,翅♂208-215mm,♀205-215mm;嘴♂36-43mm,♀35-42mm;尾♂88mm,♀85mm;跗蹠33-40mm。(註:雄性—♂;雌性—♀)

棲息地

小絨鴨

小絨鴨小絨鴨繁殖期間主要棲息於北極凍原帶近海的內陸水塘和小湖中,非繁殖季節則棲息於沿海近海岸水域、多岩石的海灣及河口。活動於北極苔原,靠近海岸的淡水區,岩石海灣,大型水電站。地理範圍是位於沿阿拉斯加和西伯利亞的東部海岸,白令海峽的兩岸。它冬天到白令海的南部和北太平洋,但它不會遠至阿留申群島以南。另有一龐大的群體,冬天活動於挪威峽灣和波羅的海沿岸的斯堪的納維亞。繁殖於淡水水塘,但棲於沿海水域近溪流出海處

生活習性

小絨鴨

小絨鴨性喜成群,除營巢產卵期間外,一年的所有時間幾乎都是成群活動,特別是換羽,遷徙和越冬期間,常集成數千甚至數萬隻的大群。飛行快而輕捷,兩翅煽動也快,從水面起飛靈活而輕快,不需在水面拍打而能直接從水中飛起。游泳快而輕盈,游泳時尾常常翹起。也善潛水。

小絨鴨主要以水生昆蟲及幼蟲、軟體動物、甲殼類、小魚等動物性食物為食,也吃少量植物性食物。覓食多在近海淺水處和北極苔原湖泊與水塘中。主要通過潛水取食。

炫耀時雄鳥發出低沉的似croons的叫聲及短吠聲。雌鳥發出低沉吠叫、嗥叫及哨音。其他時候相當安靜。

分布區域

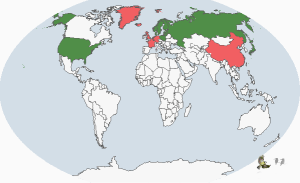

小絨鴨分布圖

小絨鴨分布圖分布於愛沙尼亞、芬蘭、日本、拉脫維亞、立陶宛、挪威、波蘭、瑞典、美國。

旅鳥:比利時、中國、丹麥、法國、德國、格陵蘭、冰島、荷蘭、斯瓦爾巴群島和揚馬延島、英國。

生長繁殖

繁殖期為6-8月。通常5月末6月初到達繁殖地。營巢於北極苔原上,巢多置於河流與水塘邊地上草叢與低矮的灌叢中。巢極簡陋,系就地收集一些枯草和苔蘚構成。內放大量黑褐色絨羽。每窩產卵6-7枚,偶爾多至10枚。雌鳥孵卵。卵為淡黃色或橙褐色。光滑無斑,大小為55-71×37-47mm,平均61×42mm,重58g。

生存狀況

該物種分布範圍廣,不接近物種生存的脆弱瀕危臨界值標準(分布區域或波動範圍小於20000平方公里,棲息地質量,種群規模,分布區域碎片化),種群數量趨勢穩定,因此被評價為無生存危機的物種。

保護等級

列入《世界自然保護聯盟》(IUCN)國際鳥類紅皮書,2009年名錄ver3.1——易危(VU)。

小絨鴨

小絨鴨列入中國國家林業局2000年8月1日發布的《國家保護的有益的或者有重要經濟、科學研究價值的陸生野生動物名錄》。