人物形象

玉龍原來是西海龍王敖閏殿下的三太子,縱火燒了殿上玉帝賜的明珠,觸犯天條,犯下死罪,幸虧大慈大悲的南海觀世音菩薩出面,才幸免於難,被貶到蛇盤山等待唐僧西天取經。無奈他不識唐僧和孫悟空,誤食唐僧坐騎白馬,後來被觀世音菩薩點化,把玉龍的項下明珠摘了,楊柳枝蘸出甘露,鋸角退鱗,變化成白龍馬,皈依佛門,取經路上供唐僧坐騎,任勞任怨,歷盡艱辛,功成後,終於修成正果,取經歸來,超越凡龍,還個金身正果,被如來佛祖升為八部天龍廣力菩薩。後在化龍池得復原身,盤繞在大雷音寺的擎天華表柱上。在《西遊記》目錄或書中詩賦里,白龍馬也常稱作意馬,五行屬火。在《西遊記》中,玉龍的身份經歷了這樣幾個階段:西海太子→妖怪→唐僧坐騎→八部天龍廣力菩薩。白馬非馬

白龍馬

白龍馬在觀音收服的眾人中,他的任務與孫悟空等人是不同的,其他三人是“做個徒弟”,而他卻是“做個腳力”,這個角色便決定了他除了在鷹愁澗與孫悟空鬥法和在寶象國斗黃袍怪外,再沒有展示自己的機會了。

但是,正如觀音所說:“你想那東土來的凡馬,怎歷得這萬水千山?怎到得那靈山佛地?須是得這個龍馬,方才去得。”在過流沙河討論背唐僧過河時,更是借八戒和悟空之口,指出馱唐僧之難。而白龍馬確實是唐僧的忠實承載者,默默地承擔起這個艱巨任務,其作用可謂大矣,其功勞可謂高矣。

原著記載

白龍馬

白龍馬明日日欲下,遂入草間,須臾彼胡更與一胡老翁乘一瘦老赤馬相逐而至……胡翁曰:“師必去,可乘我馬。此馬往返彼吾已有十五度,健而知道。師馬少,不堪遠涉。”法師乃竊念在長安將發志西方日,有術人何弘達者,誦咒占觀,多有所中。法師令占行事,達曰:“師得去。去狀似乘一老赤瘦馬,漆鞍橋前有鐵。”既睹所乘馬瘦赤,漆鞍有鐵,與何言合,心以為當,遂即換馬。

神化色彩

白龍馬

白龍馬猴行者拘得背筋,結條子與法師系腰。”這裡只是將龍筋作了法師的腰帶,並沒有龍化為馬的事發生。但“法師才系,行步如飛,跳回有難之處。蓋龍脊筋極有神通,變現無窮。三藏後回東土,其條化上天宮。”

這龍筋也和白馬一樣起到了方便腳力的功用,而且龍筋最終“化上天宮”也算是成了正果;《太平廣記》所收錄的唐傳奇有《李靖》一則敘述衛國公李靖乘青驄馬升天替龍行雨,龍因失誤降雨過多而使罰的情節與楊景賢《西遊記雜劇》中火龍因行雨差遲而險些被斬頗有聯繫;楊景賢《西遊記雜劇》第二本第七出“木叉售馬”中出現的火龍三太子一出場便自述道:“小聖南海火龍,為行雨差遲,玉帝去斬龍台上,施行小聖”,而當觀音知道他是“南海沙劫駝老龍第三子”後,便要“朝奏玉帝,救得此神,著他化為白馬一匹,隨唐僧西天馱經,歸於東土,然後復歸南海為龍。”這段情節已經和《西遊記》第八回的觀音點化玉龍的情節很相似了。

龍馬與白龍馬

白龍馬

白龍馬除了《大唐大慈恩寺三藏法師傳》中的那匹識途的赤色老馬外,宋代志盤《佛祖統記》“二祖三藏玄奘法師”條也敘述了“祗羅國王賜(玄奘)青象、白馬,以助馱載”,另外在《大唐三藏取經詩話》“經過女人國處第十”敘“女王遂取夜明珠五顆,白馬一匹,贈與和尚前去使用。”

而在《西遊記》中,白龍馬雖然在大多數情況下還是扮演著腳力的角色,即“馱負聖僧來西”和“馱負聖經去東”,但是在危急關頭他仍會挺身而出,顯出英雄本色。如第三十回“邪魔侵正法,意馬憶心猿”中,唐僧被誣,悟空被逐,八戒無蹤,沙僧被俘,他為救唐僧,現身和黃袍怪大戰一場,雖然最後落敗了,卻也露了挺大的臉,而且是他力主請大師兄孫悟空出山,成為扭轉這一場戰鬥局勢的關鍵性的人物。同時,他雖然是腳力,但在《西遊記》中已經被賦予更加豐富的意義。

詩讚

白龍馬

白龍馬在第八回“我佛造經傳極樂,觀音奉旨上長安”中,白龍與孫悟空三人一樣,被伯樂似的觀音收服以助唐僧西行。這正是對應了如來囑咐觀音的話:“假若路上撞見神通廣大的妖魔,你須是勸他學好,跟那取經人作個徒弟。”可見,白龍馬和孫悟空等人一樣,在取經隊伍中,是唐僧的得力助手,從其在寶象國叫唐僧“師父”,叫悟空和八戒“師兄”的稱呼上,他也可以說是唐僧的徒弟。

而在最後一回“徑回東土,五聖成真”中,白龍馬是五聖之一,唐僧也在太宗面前稱讚他“亦甚賴其力也。”在功成之日,他同唐僧等人同受如來加封,是為“五聖果位之時”,詩曰:

一體真如轉落塵,合和四相復修身。

五行論色空還寂,百怪虛名總莫論。

正果旃檀皈大覺,完成品職脫沉淪。

經傳天下恩光闊,五聖高居不二門。

那“一體”(唐僧)所合和的“四相”中當然也有白龍馬。可見白龍馬在取經集體中決不是個可有可無的小角色,而是有著相當位置的。

藝術形象

對白龍馬形象進行藝術改造加工,這首先是《西遊記》作者對中國古代浪漫主義文化傳統中積極因素繼承和發展的產物。在中國古代文學作品中,龍與馬有著不解之緣,如《漢郊祀歌十九首》中的《天馬》中稱天馬“今安匹,龍為友”,“龍之媒”;文康《兒女英雄傳》中的主人公安公子就是以“龍媒”這個字去配“驥”這個名的。尤其在浪漫主義作品中,還有許多以龍為坐騎的人物形象,他們大都是那些因不滿於污濁的塵世,一心去追求美好理想而超越現實的賢哲。如《莊子·逍遙遊》中的那位因“世蘄乎亂”而“乘雲氣,御飛龍,而游乎四海之外”的藐姑射之山的神人;屈原作品中乘龍者的形象就更多了,如“駕青虬兮驂白螭,吾與重華游兮瑤之圃”(《涉江》),“駕飛龍兮北征”(《湘君》),還有“駟玉虬以乘翳兮,溘埃風余上征”,“為余駕飛龍兮,雜瑤象以為車”,“麾蛟龍使梁津兮,沼西皇使涉予”,“駕八龍之婉婉兮,載雲旗之委蛇”(《離騷》);而在李白的作品中,也有為太陽神羲和駕車的“六龍”形象。這些賢哲雖受到了現實社會的傷害,但都堅持追求美好的理想而無悔,而中華民族的神物-龍,便成為了他們超越現實,到達理想境界的得力助手。在這一點上,吳承恩與其前輩們頗多相似之處。特點

其次,這一形象代表了作者心中的一種理想精神。唐僧師徒去西天取經的目的何在呢?用如來的話說是“勸化眾生”,是“山大的福緣,海深的善慶”;用唐僧自己的話來說,就是:要使“法輪迴轉”,“皇圖永固”。這無疑是一項崇高的事業。雖然在《西遊記》中作者極盡玩笑之能事,“玩世不恭之意寓焉”(《中國小說史略》第十七篇)但他並沒有否認西天取經本身的積極意義。西天取經的過程,在很大程度上也象徵了作者對人生理想的探詢過程。然而,到靈山雷音寺困難重重,唐僧自己也知道“此去真是渺渺茫茫,吉凶難定”。因此,這個集體所應具備的精神素質就顯得極為重要了。而這個集體的五個成員中,孫悟空當然是第一主角,他敢作敢為,高超的本領,樂觀的精神,使他成為了取經集體的主心骨;豬八戒雖然貪吃貪睡,好財好色,但這個“可以置之世界第一流的畫廊而無愧”

的人物所具有的憨厚耐勞卻是取經途中不可缺少的;唐僧雖然手無縛雞之力,而且耳軟心活,不辨忠奸,但其堅定的意志,執著的信念卻是鼓舞西行的關鍵動力;老實厚道的沙和尚則是“眼明心亮,是非分明”。這些形象都寄託了作者的一種理想精神。白龍馬也不例外。第二十三回,孫悟空這樣說:

他不是凡馬,本是西海龍王敖閏之子,喚名玉龍三太子。只因縱火燒了殿上明珠,被他父親告了忤逆,身犯天條,多虧觀音菩薩救了他的性命;他在鷹愁陡澗,久等師父,又幸得菩薩親臨,卻將他退鱗去角,摘了項下珠,才變做這匹馬,願馱師父往西天拜佛。這個都是各人的功果,你莫攀他。

這裡借孫悟空之口,說明龍馬的身份與其他人是平等的。第二十二回在流沙河邊,又指出了馱負唐僧之難,以豬八戒之強壯,尚說“師父的骨肉凡胎,重似泰山”;以孫悟空之神勇,也講“遣泰山輕如芥子,攜凡夫難脫紅塵”。而白龍馬卻默默地做著眾人不屑為又不能為的工作。

白龍馬的特點是沉穩,耐得住性子。在取經途中,他表現自我的機會不多,需要被餵被遛,和普通馬沒啥區別。在遇到困難時,還經常被豬八戒提議賣掉;在和妖魔的遭遇戰中,連沙僧也要揮起降魔杖一顯身手,白龍馬卻“我自巋然不動”。如第二十回,他聽憑虎先鋒用“金蟬脫殼”計騙過悟空和八戒,把"唐僧“一把抓住,駕長風攝將去”;第八十五回也是眼睜睜地看著老妖把唐僧從自己身上“一陣風攝了去”;甚至,這位小龍王自己也常常被敵人兵不血刃地抓走,如第五十回,竟被幾個小妖輕巧地牽到洞裡了。這種表現與他應有的本領簡直相差太遠了。

但是,這表面的矛盾卻正顯現出了他沉穩的特點。白馬並非無情,當唐僧被六耳獼猴打傷,他無力救助,“在路旁長嘶跳咆”。可是,他的本職工作畢竟只是作取經人的腳力,而不是保鏢,所以當其他三個徒弟大顯神通時,他卻耐得住寂寞,堅守自己的崗位。然而,在最危急的關頭,如第三十回,唐僧被變為虎精,“大師兄去得久了,八戒、沙僧又無音信”,在此絕境下,且看白龍馬:

他只捱到二更時分,萬籟無聲,卻才跳起來道:'我今若不救唐僧,這功果休矣!這功果休矣!'他忍不住,頓絕韁繩,抖松鞍轡,急縱身,忙顯化,依然化作龍。……

這正所謂該出手時就出手,危難時刻方顯英雄本色。同時也應看到,白龍馬的現身,不是孫悟空式的為名,也不是豬八戒般的為利,而是真正的為了“功果”,他的耐性同樣也是為了“功果”,這正是取經事業中不可缺少的一種精神。

作用

在《西遊記》中,白龍馬的表現與沙僧有相似之處。但沙僧的作用主要是“發揮了'土'居中調和生克、凝聚五行的功能”,是“一股向心力,表現了高度的團隊精神”。而白龍馬則在“意馬收韁”,很大程度上是作為“歸正”的“心猿”孫悟空的又一個專職配角而存在的。第一主角孫悟空的鮮明性格在很大程度上得益於他的幾位配角。保守愚弱的唐僧,“木母”豬八戒都是從正面襯托出這位“金公”的光輝形象。而白龍馬則更多地對孫悟空性格的反襯上。

其實,他和孫悟空有諸多相似之處。白龍馬“因縱火燒了殿上明珠”而被父王“告了忤逆”,這與孫悟空的“鬧天宮”一樣,“那個是迷爺娘的業子(指白馬),這個是欺天將的妖精(指大聖)”(第十五回),都屬於主動的犯上,在當時是犯了大逆不道之罪的;他也和孫悟空一樣“尊性高傲”,例如第六十九回,悟空為朱紫國國王配製丸藥,需要白龍馬的尿,且看龍馬的表現:

那馬跳將起來,口吐人言,厲聲高叫道:“師兄,你豈不知?我本是西海飛龍,……我若過水撒尿,水中游魚,食了成龍;過山撒尿,山中草頭得味,變作靈芝,仙童採去長壽;我怎肯在此塵俗之處輕拋卻也?”

他時刻不忘自己出身的高貴,自負的口氣和孫悟空把“五百年前大鬧天宮”的業績與“齊天大聖”的頭銜常掛口邊的表現很相似。然而,與孫悟空的桀驁不馴相比,他卻顯得極為虔誠。觀音告訴他“你須用心了還業障;功成後,超越凡龍,還你個金身正果。”他“口銜著橫骨,心心領諾。”此後,為了“成正果”,他成為了西天取經最忠實的前行者,沒有一絲私心雜念。

在作品中,孫悟空的動,白龍馬的靜,孫悟空的急,白龍馬的穩,孫悟空的暴,白龍馬的平,兩者相互映襯。與前代的取經故事相比,孫悟空的形象被大大地淨化了。作為他的配角,白龍馬也被淨化了。但孫悟空的淨化更突出了那率直並且暴躁的脾性,白龍馬則顯得更加溫和平穩了,表現出“文質彬彬”的君子風範。在楊景賢《西遊記雜劇》中,作者是把火龍同剛猛的錢塘君聯繫在一起的。而在《西遊記》中,玉龍便沒有了那種狂暴感,倒是增添了幾分儒雅,所謂“君子溫良如玉”。這表現出了作者對玉龍的喜愛之情。

《西遊記》作為孫悟空的英雄傳奇,是一部借神魔以寫人間,在幻想中求索治國安邦之人的文學巨著。它所提出的核心問題,是作為社會觀之綜合而集中反映的人才觀問題。把“法輪迴轉,皇圖永固”的希望,不是寄托在具有“常心”的“常人”身上,而是寄托在具有“童心”的“真人”身上;卻又對具有“常心”的“常人”並未完全失去希望,並要求具有“童心”的“真人”能檢束自己的身心;這便是作者的人才觀與人性觀的主要特點。

這一特點,既反映了作者在時代精神的呼召下,情不自禁地去為新興市民階層要求自由平等的思想意識作辯護,去為新興市民階層的社會力量爭地盤,同時也反映了作者在歷史惰力的牽制下,不能自己地想把新興市民階層的思想意識和社會力量在總體上納入封建宗法的思想和制度的軌道,與地主階級的正統派通力合作,掃除一切社會邪惡勢力,共建如玉華國式的王道樂土。

《西遊記》中取經事業的主體是唐僧師徒五眾。白龍馬在作品中擔綱表現的機會不多,但他所起到的作用卻是不容抹殺的。他決不是一塊無味的雞肋,而是一道被忽略了的光環。

人物經歷

戰孫悟空

小白龍影視形象

小白龍影視形象但見那——龍舒利爪,猴舉金箍。那個須垂白玉線,這個眼幌赤金燈。那個須下明珠噴彩霧,這個手中鐵棒舞狂風。那個是迷爺娘的業子,這個是欺天將的妖精。他兩個都因有難遭磨折,今要成功各顯能。

來來往往,戰罷多時,盤鏇良久,那條龍力軟筋麻,不能抵敵,打一個轉身。又攛於水內,深潛澗底,再不出頭,被猴王罵詈不絕,他也只推耳聾。

戰黃袍怪

小白龍影視形象

小白龍影視形象那怪道:“你會舞么?”小龍道:“也略曉得些兒,但只是素手,舞得不好看。”那怪揭起衣服,解下腰間所佩寶劍,掣出鞘來,遞與小龍。小龍接了刀,就留心,在那酒席前,上三下四、左五右六,丟開了花刀法。那怪看得眼咤,小龍丟了花字,望妖精劈一刀來。好怪物,側身躲過,慌了手腳,舉起一根滿堂紅,架住寶刀。那滿堂紅原是熟鐵打造的,連柄有八九十斤。兩個出了銀安殿,小龍現了本相,卻駕起雲頭,與那妖魔在那半空中相殺。

這一場黑地里好殺!怎見得——那一個是碗子山生成的怪物,這一個是西洋海罰下的真龍。一個放毫光,如噴白電;一個生銳氣,如迸紅雲。一個好似白牙老象走人間,一個就如金爪狸貓飛下界。一個是擎天玉柱,一個是架海金梁。銀龍飛舞,黃鬼翻騰。左右寶刀無怠慢,往來不歇滿堂紅。

他兩個在雲端里,戰彀八九回合。小龍的手軟筋麻,老魔的身強力壯。小龍抵敵不住,飛起刀去,砍那妖怪。妖怪有接刀之法,一隻手接了寶刀,一隻手拋下滿堂紅便打。小龍措手不及,被他把後腿上著了一下,急慌慌按落雲頭。多虧了御水河救了性命。小龍一頭鑽下水去。那妖魔趕來尋他不見,執了寶刀,拿了滿堂紅,回上銀安殿,照舊吃酒睡覺不題。

獻尿治國王

小白龍影視形象

小白龍影視形象行者笑道:“我和你去。”沙僧道:“我也去看看。”三人都到馬邊,那馬跳將起來,口吐人言,厲聲高叫道:“師兄,你豈不知?我本是西海飛龍,因為犯了天條,觀音菩薩救了我,將我鋸了角,退了鱗,變作馬,馱師父往西天取經,將功折罪。我若過水撒尿,水中游魚食了成龍;過山撒尿,山中草頭得味,變作靈芝,仙僮採去長壽。我怎肯在此塵俗之處輕拋卻也?”行者道:“兄弟謹言,此間乃西方國王,非塵俗也,亦非輕拋棄也。

常言道,眾毛攢裘,要與本國之王治病哩。醫得好時,大家光輝,不然,恐懼不得善離此地也。”那馬才叫聲“等著!”你看他往前撲了一撲,往後蹲了一蹲,咬得那滿口牙齒乞支支的響亮,僅努出幾點兒,將身立起。八戒道:“這個亡人!就是金汁子,再撒些兒也罷!”那行者見有少半盞,道:“彀了,彀了!拿去罷。”沙僧方才歡喜。三人回至廳上,把前項藥餌攪和一處,搓了三個大丸子。行者道:“兄弟,忒大了。”八戒道:“只有核桃大,若論我吃,還不彀一口哩!”遂此收在一個小盒兒里。兄弟們連衣睡下,一夜無詞。

所屬作品

《西遊記》是中國古典四大名著之一,是由明代小說家吳承恩所創作的中國古代第一部浪漫主義的長篇神魔小說。主要描寫了唐朝太宗貞觀年間孫悟空、豬八戒、沙僧、白龍馬四弟子保護唐僧西行取經,沿途歷經九九八十一難,一路降妖伏魔,化險為夷,最後到達西天,取得真經的故事。取材於《大唐三藏取經詩話》和漢族民間傳說。

《西遊記》自問世以來,在民間廣為流傳,各式各樣的版本層出不窮,僅明代刊本就有六種,清代刊本、抄本也有七種,典籍所記已佚版本十三種。鴉片戰爭以後,中國古典文學作品大量被譯為西文,西漸歐美,已有英、法、德、意、西、世(世界語)、斯(斯瓦希里語)、俄、捷、羅、波、日、朝、越等文種。在國內外發表的不少研究論文和專著顯示,許多人對這部小說的評價極高。

以《西遊記》的配樂搭配《花千骨》的劇情展現出的毫無違和感的效果讓人忍俊不禁。其中錢泳辰在微博上也發出了自己分別參演《花千骨》和《新西遊記》的角色照片,照片中東華上仙風度翩翩、氣宇軒昂與其在《新西遊記》中小白龍的“殺馬特”造型形成強烈的反差引發了網友們的熱議,有網友表示“即使這樣也很帥”、“白龍馬酷斃了”。

作者簡介

吳承恩(1501年-1582年),字汝忠,號射陽山人。漢族,淮安府山陽縣(今江蘇省淮安市淮安區)人。祖籍安徽桐城高甸(今樅陽縣雨壇鄉高甸),以祖先聚居樅陽高甸,故稱高甸吳氏。父吳銳,字廷器,賣“彩縷文羯”,是“又好譚時政,竟有所不平,輒撫幾憤惋,意氣鬱郁”之人。因隨祖輩遷徙至淮安府(今江蘇省淮安市淮安區)人。

中國明代傑出的小說家,是四大名著之一《西遊記》的作者。他生於一個由學官淪落為商人的家族,家境清貧。吳承恩自幼聰明過人,《淮安府志》載他“性敏而多慧,博極群書,為文下筆立成。”但他科考不利,至中年才補上“歲貢生”,後流寓南京,長期靠賣文補貼家用。晚年因家貧出任長興縣丞,由於看不慣官場的黑暗,不久憤而辭官,貧老以終。

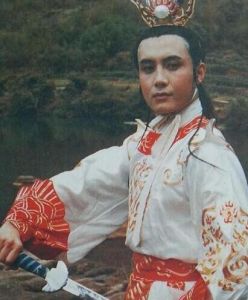

影視形象

| 年份 | 影視作品 | 扮演者 |

|---|---|---|

| 1986年 | 央視版《西遊記》 | 王伯昭 任文堅 |

| 1996年 | TVB版齊天大聖 | 湯俊明 |

| 2000年 | 西遊記後傳 | 張志偉 |

| 2010年 | 浙版《西遊記》 | 王帥 |

| 2011年 | 張紀中版《西遊記》 | 錢泳辰 |

| 2014年 | 中美合拍電影《敢問路在何方》 | 吳亦凡 |

| 2015年 | 電影《萬萬沒想到·西遊篇》 | 韓寒 |

![小白龍[《西遊記》中的人物] 小白龍[《西遊記》中的人物]](/img/6/693/nBnauM3X0ATOxkDM3YTO3UDOzQTMwcTOykzMyQTNwAzMwIzL2kzLxAzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLxE2LvoDc0RHa.jpg)