介紹一

衙署建築風格嚴謹對稱,足按一品封疆大吏規格建成,占地約3萬平方米,共有132間房屋。在衙署內,相應地建有隔牆與通道,東側有濃香四溢的澄同,西南角是小花園。衙署內有綏遠城將軍辦公復原陳列展覽及綏遠城滿族歷史概覽。

介紹二

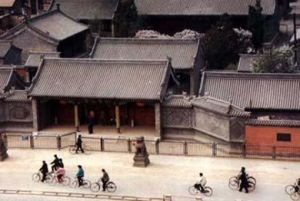

位於呼和浩特市新城。清雍正十三年(1735年),為加強西北邊防,奏準在呼和浩特舊城(歸化城)東北2.5公里,另築駐屯滿洲八旗官兵的新城。乾隆二年(1737年)二月動工,乾隆四年六月建成,命名為綏遠城。設立綏遠將軍統領,並管轄漠南蒙古王公、歸化城土默特蒙古,調遣宣化大同二鎮綠營官兵。將軍衙署設於城內中心鼓樓西側。按清工部工程則例規定一品封疆大員級建造,磚木構制,占地面積3萬平方米,門前有高大的影壁,上有“屏藩朔漠”匾額,門側立石獅一對,大門內廳堂凡3進,前為公廨,後為內宅。自大門進入須經過儀門,儀門凡3門,中門形同過殿但不常開,平常出入經由兩旁門。儀門正北為大廳,為議事決策中心;東西各建有廡堂和廂房,為官吏辦公場所。第二進正中建有宅第門房3間,東西各建廂房3間,同是官吏的辦公場所;第三進為將軍宅第,建在正中高台基上,東西兩側各建配房3間。宅第與配房間並建有走廊相通。在大廳東面建有花園,園內建有亭榭;東南隅建有馬號;大廳西南面建有更房,為衛戍官兵住所。衙署經多次修繕,面目全非,近年開始修整,儘可能按原有制度復原,接待遊人觀光。

詳要

將軍衙署設於城內中心鼓樓西側。按一品封疆大吏規格建造,磚

將軍衙署

將軍衙署木構制,占地面積約三萬平方米,共有一百三十二間房屋。清代曾有七十八位將軍在此任職,是管轄綏遠城駐防八旗、歸化城土默特旗,烏蘭察布盟、伊克昭盟和節制宣化和大同綠旗兵事務的機構。衙署內有綏遠城將軍辦公復原陳列展覽及綏遠城八旗駐防歷史概覽。綏遠將軍衙署自建成之日起,一直是清政府統治綏遠地區的政治軍事中心。而民國初年至解放前機構的頻繁更換,也正突出反映了當時國家局勢的動盪不安。

歷史沿革

民國三年(1914年)改將軍為都統,隨之將軍衙署改為“都統公署”。

民國十七年(1928年),將軍衙署為“臨時區政府”占用。

民國十八年(1929年)設定綏遠省,將軍衙署改牌綏遠省政府。

1937年10月,在日本帝國主義扶持下,由德王拼湊的偽“蒙古聯盟自治政府”的軍隊占據綏遠,後又為偽“蒙疆聯合政府”所占據。

1945年後,綏遠省政府再次遷回衙署。

解放後,綏遠將軍衙署為綏遠省人民政府並內蒙古人民政府辦公地,烏蘭夫兼兩府主席。

1985年,將軍衙署被內蒙古自治區人民政府公布為內蒙古自治區第二批重點文物保護單位,並將此處古建築群交由內蒙古文化廳管理。

1992年,成立保護機構內蒙古自治區書畫院暨內蒙古清·將軍衙署博物院。

2003年6月30日,將軍衙署博物院對外正式向社會開放。

2006年5月25日,將軍衙署被國務院公布為第六批全國重點文物保護單位。

自此,這一歷經近三百年風雨洗禮的一品封疆大吏的府邸,以另一種身份繼續著述古追今的使命,成為該地區近三個世紀以來歷史的實證。

建築特色

建築風格嚴謹對稱,在衙署內,相應地建有隔牆與通道,民國初年,第二任綏遠省政府主席李培基曾在東跨院建一“澄園”。門前有高大的影壁,上有“屏藩朔漠”匾額,門側立石獅一對,大門內廳堂凡三進,前為公廨,後為內宅。自大門進入須經過儀門,儀門凡三門,中門形同過殿但不常開,平常出入經由兩旁門。儀門正北為大廳,為議事決策中心;東西各建有廡堂和廂房,為官吏辦公場所。第二進正中建有宅第門房三間,東西各建廂房三間,同是官吏的辦公場所;第三進為將軍宅第,建在正中高台基上,東西兩側各建配房三間。宅第與配房間並建有走廊相通。在大廳東面建有花園,園內建有亭榭;東南隅建有馬號;大廳西南面建有更房,為衛戍官兵住所。衙署經多次修繕,面目全非,近年開始修整,儘可能按原有制度復原,接待遊人觀光。