原文

寶繪堂記君子可以寓意於物,而不可以留意於物。寓意於物,雖微物足以為樂,雖尤物不足以為病。留意於物,雖微物足以為病,雖尤物不足以為樂。老子曰:“五色令人目盲,五音令人耳聾,五味令人口爽,馳騁田獵令人心發狂。”然聖人未嘗廢此四者,亦聊以寓意焉耳。劉備之雄才也,而好結髦。嵇康之達也,而好鍛鍊。阮孚之放也,而好蠟屐。此豈有聲色臭味也哉,而樂之終身不厭。

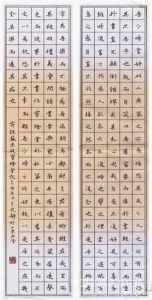

寶繪堂記

寶繪堂記凡物之可喜,足以悅人而不足以移人者,莫若書與畫。然至其留意而不釋,則其禍有不可勝言者。鍾繇至以此嘔血發冢,宋孝武、王僧虔至以此相忌,桓玄之走舸,王涯之複壁,皆以兒戲害其國凶此身。此留意之禍也。

始吾少時,嘗好此二者,家之所有,惟恐其失之,人之所有,惟恐其不吾予也。既而自笑曰:吾薄富貴而厚於書,輕死生而重於畫,豈不顛倒錯繆失其本心也哉?自是不復好。見可喜者雖時復蓄之,然為人取去,亦不復惜也。譬之煙雲之過眼,百鳥之感耳,豈不欣然接之,然去而不復念也。於是乎二物者常為吾樂而不能為吾病。

駙馬都尉王君晉卿雖在戚里,而其被服禮義,學問詩書,常與寒士角。平居攘去膏粱,屏遠聲色,而從事於書畫,作寶繪堂於私第之東,以蓄其所有,而求文以為記。恐其不幸而類吾少時之所好,故以是告之,庶幾全其樂而遠其病也。

熙寧十年七月二十二日記。

注釋

①雖尤物不足以為病:病,擔憂,與“雖微物足以為樂”的“樂”字相對。尤物,特異之物,與“微物”相對。

②王君晉卿:北宋詞人。即王詵(1036-1093後),字晉卿,太原(今屬山西)人,徙居開封(今屬河南)。出身貴族。熙寧中尚英宗第二女魏國大長公主,拜左衛將軍、駙馬都尉,為利州防禦使。

③常與寒士角:角,,念jué,角斗,口角,有競爭的意思,引申為“比賽”,“與寒士”作“角”的狀語。

④熙寧十年:公元1077年。

作者

蘇軾(公元1037~1101)著名文學家,唐宋八大家之一。字子瞻,號東坡居士,北宋眉山人。他學識淵博,多才多藝,在書法、繪畫、詩詞、散文各方面都有很高造詣。他的書法與蔡襄、黃庭堅、米芾合稱“宋四家”;善畫竹木怪石,其畫論,書論也有卓見。是北宋繼歐陽修之後的文壇領袖,文與歐陽修齊名;詩與黃庭堅齊名;詞氣勢磅礴,風格豪放,一改詞的婉約,與南宋辛棄疾並稱“蘇辛”,共為豪放派代表詞人。

嘉祐二年(1057)進士,任福昌縣主簿、大理評事、簽書鳳翔府節度判官,召直史館。神宗元豐二年(1079)知湖州時,以訕謗系御史台獄,三年貶黃州團練使,築室於東坡,自號東坡居士。哲宗元祐元年(1086)還朝,為中書舍人,翰林學士。知制誥。九年,又被劾奏譏斥先朝,遠貶惠州、儋州,元符三年(1100),始被召北歸,卒於常州。著有《東坡全集》一百十五卷,今存。

譯文

君子可以把心意寄托在事物中,但不可以把心意留滯於事物中。如果把心意寄托在事物中,即使事物很微小也會很快樂,即使事物特異也不會成為禍害。如果把心意留滯在事物中,即使事物很微小也會成為禍害,即使是特異的事物也不會感到快樂。老子說:“繽紛的色彩使人目盲;動聽的音樂使人耳聾;豐美的食物使人口傷;騎馬打獵使人心發狂。”但是聖人並沒有因此而廢除這四樣東西,也是暫且用來寄託心意罷了。劉備有雄才大略,卻性喜織毛物。嵇康恬靜寡慾卻喜愛打鐵。阮孚狂放不羈卻喜愛製鞋子。這難道有什麼音樂美色和香氣嗎?但他們終身喜歡而不厭棄。事物之中最可喜而且足以取悅於人而不足以移動人心的,莫過於書和畫了。然而到了那把心意留滯在書畫上而放不下的程度,它的禍害就說不完了。鍾繇發展到因此吐血盜墓,宋孝武帝和王僧虔發展到因此互相猜忌;桓玄發展到打仗時還把書畫裝在船上帶在身邊,王涯發展到把書畫藏在夾牆內,都是由於小孩子玩的把戲害了他們的國家,害了他們的身體。這就是把心意留滯在事物中帶來的禍害。

原來我在年少的時候,也曾經喜好這兩樣東西。家裡所有的都擔心失去,別人所有的又擔心不給我。不久就自我嘲笑說:我看輕富貴而看重書畫,看輕生死而看重書畫,豈不也是厚薄輕重顛倒錯誤,喪失自己的本心嗎?從這以後就不再那樣喜好了。看見喜歡的書畫雖然也想再收藏它,然而被人取走了,也不再感到可惜。就像煙雲從眼前閃過,百鳥的鳴叫從耳邊掠過,豈不愉快的接受,但是一旦消失,也就不再記掛。於是書畫二物就常常帶給我快樂而不會成為禍害。

駙馬都尉王君雖然是皇親國戚,但他牢記並遵循禮義,學習《詩》、《書》,經常與貧寒的讀書人比賽,平日裡也排斥精美的食品,棄絕遠離歌舞和女色,卻專心在書畫方面,又建了寶繪堂在私宅的東邊,用來儲蓄全部的書畫,並要求我寫文章來記錄這件事。我擔心他弄不好會像我年少時的愛好,所以寫這篇文章告誡他,也許可以使他真正得到快樂而遠離禍害。

熙寧十年七月二十二日記。

典故

這篇文章有八個典故,分析如下:一、老子曰:“五色令人目盲,五音令人耳聾,五味令人口爽,馳騁田獵令人心發狂。”

《老子•道篇》第十二章:

五色①令人目盲②;五音③令人耳聾④;五味⑤令人口爽⑥;馳騁畋獵⑦,令人心發狂⑧;難得之貨,令人行妨⑨。是以聖人為腹不為目⑩,故去彼取此。

【注釋】

①五色:青、赤、黃、白、黑叫五色,此指繽紛的色彩。②目盲:比喻眼花撩亂。③五音:古代音樂的五個基本音階,即宮、商、角、徵、羽。這裡代指紛繁的音樂。④耳聾:比喻聽覺不靈。⑤五味:酸、苦、甘、辛、成。這裡代指豐美的食物。⑥口爽:爽,傷。口爽,一種口病,這裡比喻味覺差失。⑦馳騁畋獵:馳騁,馬奔跑。畋獵,即圍獵。意即縱情玩樂。⑧令人心發狂:使人內心放蕩而不可抑止。⑨行妨:妨,害,傷。行妨,破壞人的操行。老子在這裡指出了物慾對人性的損害,提出正常的生活應當是為“腹不為目”,但求安飽,不縱情於聲色之娛。⑩為腹不為目:一說只為吃飽肚子,不求聲色娛樂。一說腹指人的內在自我,目指外在的形象或感覺世界。皆通。為“腹”,即建立內在的寧靜恬淡的生活;為“目”,即追逐外在的貪慾的生活。而外在的聲色之娛愈過分,心靈就愈空虛。只有擺脫外界的物慾生活,而持守內心的安寧,才能保持心靈固有的純真。

【譯文】

繽紛的色彩,使人眼花撩亂;紛繁的音樂,使人聽覺不靈敏;豐美的飲食,使人味覺遲鈍;縱情圍獵,使人內心瘋狂;稀罕的器物,使人操行變壞。因此,有“道”的人只求安飽而下追逐聲色之娛,所以擯棄物慾的誘惑而吸收有利於身心自由的東西。

二、劉備之雄才也,而好結髦

《三國志》裴松之注引《魏略》載,劉備屯樊城,諸葛亮曾親往,進募兵之策:“曹公方定河北,亮知荊州次當受敵,而劉表性緩,不曉軍事。亮乃北行見備,備與亮非舊,又以其年少,以諸生意待之。坐集既畢,眾賓皆去,而亮獨留,備亦不問其所欲言。備性好結髦,時適有人以髦牛尾與備者,備因手自結之。亮乃進曰:‘明將軍當復有遠志,但結髦而已矣!’備知亮非常人也,乃投髦而答曰:‘是何言與!我聊以忘憂耳。’亮遂曰:‘將軍度劉鎮南孰與曹公邪?’備曰:‘不及。’亮又曰:‘將軍自度何如也?’備曰:‘亦不如。’曰:‘今皆不及,而將軍之眾不過數千人,以此待適,得無罪乎!’備曰:‘我亦愁之,當若之何?’亮曰:‘今荊州非少人也,而著籍者寡,平居發調,則人心不悅;可語鎮南,令國中凡有游戶,皆使自實,因錄以益眾可也。’備從其計,故眾遂強。備由此知亮有英略,乃以上客禮之。《九州春秋》所言亦如之。”

三、嵇康之達也,而好鍛鍊

南朝宋•劉義慶《世說新語》:

鍾士季精有才理,先不識嵇康①;鍾要於時賢俊之士,俱往尋康。康方大樹下鍛,向子期為佐鼓排②。康揚槌不輟,傍若無人,移時不交一言。鍾起去,康曰:“何所聞而來?何所見而去?”鍾曰:“聞所聞而來,見所見而去。”

【注釋】

①鍾士季:即鍾會,因訪問嵇康受到冷遇,懷恨在心,後藉故在司馬昭前誣陷嵇康,嵇康終於被殺害。②排:風箱。

【譯文】

鍾士季有精深的才思,先前不認識嵇康;他邀請當時一些才德出眾人士一起去尋訪嵇康。碰上嵇康正在大樹下打鐵,向子期打下手拉風箱。嵇康繼續揮動鐵槌,沒有停下,旁若無人,過了好一會也不和鍾士季說一句話。鍾士季起身要走,嵇康才問他:“聽到了什麼才來的?看到了什麼才走的?”鍾士季說:“聽到了所聽到的才來,看到了所看到的才走。”

《晉書•嵇康傳》:

性絕巧而好鍛。宅中有一柳樹甚茂,乃激水圜之,每夏月,居其下以鍛。

【譯文】

(嵇康)生性非常靈巧,喜歡打鐵。宅子中有一棵長得很茂盛的柳樹。於是繞著它挖了個水溝。每當到了夏天,(嵇康)就坐在它下面打鐵。

四、阮孚之放也,而好蠟屐

南朝宋•劉義慶《世說新語》:

祖士少好財,阮遙集好屐,並恆自經營,同是一累,而未判其得失。人有詣祖,見料視財物。客至,屏當未盡,余兩小簏著背後,傾身障之,意未能平。或有詣阮,見自吹火蠟屐,因嘆曰:“未知一生當著幾量屐?”神色閒暢。於是勝負始分。

【譯文】

祖士少即祖約,曾官至平西將軍、豫州刺史,後來和蘇峻一起反晉,敗後北投石勒,被殺;阮遙集即阮孚,曾任廣州刺史。兩人後來的官位相近,地位相同,然而脾性卻大不一樣。大抵祖約貪財,阮孚愛鞋。有人去拜訪祖約,正值祖約在點檢錢財,見有人來,一時來不及收拾,剩下兩個小竹箱的財物放在身後,用身體斜傾著遮掩,臉上神色慌張。又有人去見阮孚,阮孚正生起火來熔蠟,來塗到屐上,這大概是一種對所收藏的各式各樣的木屐的一種保養工作,見有人來,亦不迴避,乃幽幽地嘆口氣道:“不知我這一生,能穿幾雙木屐啊?”神色悠閒自在。於是祖約與阮孚的優劣始判。

五、鍾繇至以此嘔血發冢

西晉•虞喜《志林》:

魏鍾繇少時,隨劉勝入抱犢山學書三年,還與太祖、邯鄲淳、韋誕、孫子荊、關枇杷等議用筆法。繇忽見蔡伯喈筆法於韋誕坐上,自捶胸三日,其胸盡青,因嘔血。太祖以五靈丹救之,乃活。繇苦求不與。及誕死,繇陰令人盜開其墓,遂得之,故知多力豐筋者聖,無力無筋者病,一一從其訊息而用之,由是更妙。

【譯文】

鍾繇見到韋誕有蔡邕的《筆法》,他苦苦求索,韋誕就是不給他。鍾繇難過得竟捶胸以致嘔血,幸虧曹操的“五靈丹”,才使其脫離危險。後來韋誕死去,蔡邕的《筆法》做了殉葬品。鍾繇就“盜發其冢”才把《筆法》攝為己有。從此得知“多力豐筋者勝,無力無筋者病”的道理,由是書法更妙。

六、宋孝武、王僧虔至以此相忌

王僧虔(426~485),琅邪臨沂(今山東臨沂)人。南朝宋、齊間著名的書法家。他是王羲之的第四世族孫。齊高帝蕭道成與他比試書法,比完之後,齊高帝問他:“誰為第一?”(張懷瓘《書斷》,下引同)王僧虔巧妙地回答說:“臣書人臣中第一,陛下書帝中第一。”齊高帝笑著說:“卿可謂善自謀矣。”也正因為他能“善自為謀”,使他能夠在爾虞我詐、勾心鬥角的官場上自容。早在此事發生之前的宋孝武帝劉駿時代,王僧虔就注意到“人怕出名豬怕壯”的道理。當時劉駿“欲擅書名,僧虔不敢顯跡”,(引見《南齊書》本傳),以致到了“大明(457—464)之世”,迫使他“常用拙筆書,以此見容。”(張懷瓘《書斷》)

七、桓玄之走舸

《晉書》列傳第六十九:

元興二年,玄詐表請平姚興,又諷朝廷作詔,不許。玄本無資力,而好為大言,既不克行,乃雲奉詔故止。初欲飾裝,無他處分,先使作輕舸,載服玩及書畫等物。或諫之,玄曰:“書畫服玩既宜恆在左右,且兵凶戰危,脫有不意,當使輕而易運。”眾鹹笑之。

【解說】

桓玄(369~404),字敬道,一名靈寶,譙國龍亢(今安徽懷遠)人,東晉末期桓楚國建立者。元興二年,他自導自演,先上詔表示要“北伐姚興”,又自己派人以朝命“下詔阻之”,暴露出他虛榮好大言的輕佻習性。在姑孰,桓玄又造數艘輕巧小船,遍載書畫古玩奇物。有左右問其原因,桓玄說:“兵荒馬亂,倘有意外,這些東西輕而易運。”大家聞之一笑,心裡皆開始有輕視桓玄之意。

八、王涯之複壁

《舊唐書》列傳第一百一十九:

涯博學好古,能為文,以辭藝登科。踐揚清峻,而貪權固寵,不遠邪佞之流,以至赤族。涯家書數萬卷,侔於秘府。前代法書名畫,人所保惜者,以厚貨致之;不受貨者,即以官爵致之。厚為垣竅,而藏之複壁。至是,人破其垣取之,或剔取函奩金寶之飾與其玉軸而棄之。

【解說】

王涯,字廣津,唐太原(今太原)人,生年不詳,卒於唐文宗太和九年(835)。太和七年(833),唐文宗任命王涯為宰相。同年十一月,“甘露之變”發生,王涯等人倉惶逃出中書,在永昌里茶肆被禁軍抓獲,腰斬於子城西南隅獨柳樹下。他的全家遭誅滅,家產被沒收,田宅入官,直到唐昭宗天復元年(901),王涯等人才被平反昭雪,追復其爵位。

王涯一生潔身自好,不收妓妾,厭惡卜祝、方技,喜好讀書,他的文章受到當時人們的稱道。王涯還是個著名的書畫收藏家,“家書數萬卷,侔於秘府。前代書法名畫,人所保惜者,以厚貨致之;不受貨者,即以官爵致之”。及被抄家,亂兵衝進,搶奪踐踏,大都毀壞遺失。王涯曾著有《唐循資格》5卷、《月令圖》1軸,並有《王涯集》10卷行於世。

主旨

《寶繪堂記》寫於徐州,這篇文章充分表現了蘇軾對待人生超曠達觀的襟懷。文章說明人應該忘掉利害得失,用“寓意於物”的眼光去看待萬物。聯繫蘇軾的平生遭際,可以看出文章要表達的主旨就是要以豁達的心胸去對待貶謫的不幸遭遇,表現了一種豁達放曠的心境,而這種心境在蘇軾身上升華為一種審美的人生境界。這篇文章曾被作為文言文閱讀分析題的材料出現在2009年普通高等院校招生全國統一考試浙江省的語文試卷中。