作品概況

創作年代:宋代

作者:王安國

作品體裁:七言律詩

作品原文

古屋蕭蕭臥不周,弊裘起坐興綢繆。

千山月午乾坤晝,一壑泉鳴風雨秋。

跡入塵中慚有累,心期物外欲何求。

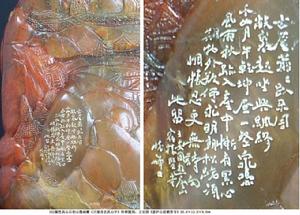

明朝松路須惆悵,忍更無詩向此留。右圖為初山微畫雕《只緣身在此山中》中懷禪題刻《游廬山宿棲賢寺》,圖片來源:初山微畫雕圖錄(百科名片)

作品譯文

老屋清冷躺不住,坐起來披著破皮襖意興闌珊。

夜半的明月照耀著群山,恍如白晝,山谷中的泉水淅瀝作響,仿佛秋天的風雨聲。

很慚愧自己為塵世所累,心雖超然物外,又想乾什麼呢?

明天走在松蔭路里,我肯定會惆悵的,怎么能沒有詩作為留念呢。

作品賞析

該篇是王安國游廬山夜宿棲賢寺感懷所作。廬山佛寺頗多,有五大叢林,棲賢寺是其中之一,為南齊參軍張希之首建,屢經興廢,遺址在今三峽澗玉淵潭北。當時詩人躑躅廬山,獨宿佛寺,古屋蕭索,四顧寥落,頓起遺世獨立之想。這首詩就抒寫了作者登覽廬山的灑脫襟懷和情趣。

首聯緊扣“宿棲賢寺”,以直敘入題,由於寺殿年久失修,故山風吹入,蕭蕭作響,而臥寢不得周嚴,寒氣就會侵入。“弊裘”句由上文生出。因寢臥不寧,故而“弊裘起坐”,由“古屋蕭蕭”,而生“綢繆牖戶”之想。“綢繆牖戶”出自《詩經·豳風·鴟鴞》,意思是纏繞柴木,修補門窗。這一聯切題敘事,且渲染出一種夜宿深山古寺的蕭索闃靜氣氛。

由於中夜不眠,得以目睹深山夜景。次聯集中筆力摹寫廬山之夜。層巒疊嶂中,皓月當空,皎潔的清光,把整個大千世界變成了朗朗白晝;山谷間,泉水淙淙,仿佛為寂淨的人間帶來了風雨交加的蕭瑟秋聲。一句寫山中月色,主要訴諸視覺;一句寫山谷泉聲,主要訴諸聽覺。這裡靜景和動景互相配合,出色地構造了一個明淨、透徹、幽寂、清寒的塵外世界,為人排解塵念、喚起遐思,布設了一種適宜的氛圍。方虛谷說王安國詩“佳者不可勝算,而富於風月,此詩三四壯浪而清灑”(《瀛奎律髓》卷一),正指出這兩句的獨特氣韻。

沉浸於如此境界中,詩人忘卻俗念,煩惱頓消,乾是脫口詠出“跡入塵中慚有累,心期物外欲何求”兩句。“塵中”,猶言塵世、塵網,包括世俗社會和市井鬧區。蹤跡進入塵世,則會有俗務牽累、世事羈絆,著一“慚”字,表示了對世俗桎梏的不甘和不滿。由此生出了“期”字,只消“心期物外”,就會無求無欲,身心恬然。物外即世外,《唐書·元德秀傳》記載,元德秀“陶然遺身物外”,元氏以置身物外,求得精神超拔。詩人則是雖“跡入塵中”,卻能“心期物外”,而達到泊然無求的境界,顯得更為通達。兩句一寫形跡,一寫心神,結構相對,內容相反,而意義上又有遞進,連貫而下,對仗中具有氣韻流動之美。

雖然“心期物外”,卻也可“跡入塵中”,離開這寧靜高潔的環境,詩人還是會有感慨,因而尾聯有“須惆悵”之語。廬山長松林立,到後世仍然有“松樹路”之名。天明登途,穿越松柏蔽空的山路,詩人更會惆悵不已。正是由於這個緣故,此時詩人留駐片刻,他才會寫詩記敘此行。這兩句,“須惆悵”一轉,“忍更”再轉,而以題詩留念收尾,很符合登覽遊記詩的旨趣,十分得體。“忍更”二字強調必須有詩,表達出對廬山清境的低徊依戀,頗有餘音裊裊之致。

作者簡介

王安國(1028—1074),字平甫,撫州臨川(今江西撫州)人。王安石之弟。自幼聰明,後來以文章著稱於世。1068年(熙寧元年)賜進士及第。任西京國子監教授,授崇文院校書,改著作佐郎、秘閣校理。與兄王安石政見不合,非議新法。王安石罷相後,王安國被呂惠卿排擠罷官。有《王校理集》。