基本概況

| |

| 寶國吐鄉 | |

蔬菜產業是寶國吐鄉農業主導產業,全鄉現培育建設蔬菜生產基地6200畝,其中保護地蔬菜面積3200畝。培育建設日光溫室小區10個,其中示範小區5個,日光溫室2700畝,年產西紅柿1500萬斤,創產值2500萬元,素有“番茄之鄉”之稱。寶國吐鄉盛產的“百利一號”西紅柿有產量高、耐貯藏、耐運輸、顏色光澤鮮艷等特點,暢銷全國,並出口俄羅斯、東南亞等國家,深受消費者青睞,真正做大做強了蕃茄產業,實現了“創建綠色品牌,打造蕃茄之鄉”的目標。寶國吐鄉生態建設成效顯著,從1990年開始寶國吐鄉人民開始大搞生態建設,經過十幾年的艱苦奮鬥,森林覆被率由原來的22%的發展到現在的43%,現有林地面積35萬畝,林產業年創產值近1000萬元。勤勞勇敢的寶國吐鄉人民發揚愚公移山的精神創造了大青山、馬鞍山、黑風嶺生態建設三大精品工程,為敖漢旗獲得“全球500佳”環境獎做出了傑出貢獻。

生態建設

| |

| 生態建設 | |

寶國吐鄉生態建設以治山治水,植樹造林為主要目標,造林整地方式以人工整地為主,方法採用挖水平溝、魚鱗坑、壕、修谷坊、塘壩等水保工程措施。栽植樹種多樣化,採取針闊混交,喬灌結合等因地制宜的方式。林種以水保林、經濟林為主,寶國吐鄉現有水保林10萬畝,經濟林6.5萬畝,用材林5.5萬畝,農防林0.5萬畝,其它林0.5萬畝。勤勞勇敢的寶國吐鄉人民發揚愚公移山的精神創造了大青山、馬鞍山、黑風嶺生態建設三大精品工程,為敖漢旗獲得“全球500佳”環境獎做出了傑出貢獻。

大青山生態治理工程位於寶國吐鄉東南部,興隆窪遺址就威嚴佇立於工程區內。有大小山頭32座,250多條雞爪溝,涉及青山、嘎岔、雙山三個行政村,治理前植被覆蓋度較差,水土流失嚴重,生態條件十分惡劣。

蕃茄之鄉

| |

| 蕃茄之鄉 | |

寶國吐鄉屬於典型的旱作農業區,人均耕地面積5畝,大部分都是坡耕地,水澆地面積較少,農業生產受制於天,農業比較效益低。自1999年以來,寶國吐鄉黨委、政府把扶持農民發展設施農業作為種植業結構調整和增加農民收入的一項產業,闖出了一條農業增效、農民增收之路,設施農業――蔬菜產業已發展成為興鄉富民的主導產業。

全鄉現培育建設蔬菜生產基地5000畝,其中保護地蔬菜面積3000畝。培育建設日光溫室小區10個,其中示範小區5個,日光溫室2700畝,棚菜經營戶達750戶。寶國吐鄉日光溫室蔬菜品種以荷蘭瑞克斯旺公司研製的“百利一號”西紅柿為主,年產西紅柿3000萬斤,創產值1500萬元,素有“番茄之鄉”之稱。寶國吐鄉盛產的“百利一號”西紅柿有產量高、耐貯藏、耐運輸、顏色光澤鮮艷等特點,暢銷全國,並出口俄羅斯、東南亞等國家,深受消費者青睞。寶國吐鄉設施農業――蔬菜產業,堅持“打造品牌、開拓市場、科學布局、規模發展”的原則,以“溫室+拱棚+露地”的建設模式為主,依靠政策拉動、服務促動、典型帶動,充分調動菜農生產的積極性,全力推進棚菜產業發展步伐。

寶國吐鄉黨委政府決定實施越夏茬百利西紅柿發展戰略,打破了以往冬春茬為“主茬”,夏秋為“副茬”的傳統棚菜種植模式,形成“冬春、越夏”兩主茬的新格局,與市場合理對接,以此來提高棚室的利用率和經濟效益。並掛靠山東“壽光”、遼寧“莊頭”兩個北方蔬菜批發市場將“百利一號”西紅柿打入廣州、深圳等南方市場,還出口俄羅斯、東南亞等國家,真正做大做強了茄蕃產業,實現了“創建綠色品牌,打造蕃茄之鄉”的目標。

綠色雜糧

| |

| 寶國吐鄉 | |

寶國吐綠色無公害雜糧雜豆已在國家商標總局註冊“興隆”牌商標。以優質穀子為原料,經研磨、去雜、除石、刨光等工藝生產的精包裝小米;經篩選、去雜、除石等工藝精包裝的優質大明綠豆,現已打入呼和浩特市雜糧雜豆批發市場,每年向呼和浩特市雜糧雜豆批發市場供應精製雜糧雜豆近1500噸。寶國吐鄉綠色無公害雜糧雜豆正以其獨特的“興隆”品牌,通過“青城”批發市場走向北京、吉林、黑龍江、深圳等省市,深受廣大消費者的喜愛。

寶國吐鄉四大綠色雜糧:

1、芝麻 以霸王鞭為主要栽培品種,籽粒為白色、含油量高,以食用為主,是小磨香油和芝麻醬的唯一原料,籽粒還是糕點食品的附加料,具有美容、降血壓、健胃之功效。芝麻耐乾旱、耐瘠薄、根茬壯每畝產量為50公斤,全鄉年產150萬公斤。

2、高粱 白高粱以3A447和3A571為主要栽培品種。白皮白米,粒大飽滿,即是醞酒原料,又可以加工高粱米。紅高粱以敖雜1號,敖雜2號、阜雜1號為主要栽培品種,是釀酒的最好原料,出酒率高,純度好。高粱畝產500公斤,全鄉總產1000萬公斤。

3、綠豆 以大明綠為主要栽培品種。粒為淺綠色、粒大飽滿勻稱,以食用為主,是加工冬粉、粉條、糕點食品的主要原料,具有防署、降溫、清熱、解毒之功效。綠豆耐旱、生長期短、根茬壯。平均畝產為80公斤,全鄉年產200萬公斤。

4、穀子 以赤谷四、赤谷八為主要栽培品種。皮白、粒黃、香味濃、口感好、營養豐富,含有多種微量無素和胺基酸、小米是東北地區人們的主要食用品種。穀子耐乾旱、抗病、抗倒伏,對土壤要求不太嚴格,耕作簡單,平均畝產250公斤,全鄉總產500萬公斤。

畜牧產業

| |

| 畜牧產業 | |

為增加肉羊產業的科技含量,提高經濟效益,鄉黨委、政府不斷加大肉羊人工改良力度。先後購買優質肉用種公羊50隻,建人工改良站20多處,以夏洛萊、無角多賽特、薩福克種公羊為父本,以優質小尾寒羊基礎母羊為母本進行雜交,雜交後的肉羊肉質鮮嫩,採食性能好,增重速度快,大大地提高了肉羊養殖的經濟效益。

生豬產業是寶國吐鄉的傳統優勢產業。2007年,新建科技養豬示範小區4處,爭取財政貼息資金50多萬元,引進二元雜交基礎母豬12頭、種公豬17頭。民眾自籌資金700多萬元購進仔豬41646頭。截至2007年6月末,生豬存欄50911頭,其中基礎母豬存欄1532頭,種公豬存欄182頭,出欄育肥豬48957頭,實現產值4500萬元。寶國吐鄉的生豬主要銷往河北、天津、阜新等地。購銷處與阜新雙匯集團簽訂了購銷契約,形成了以阜新雙匯集團為龍頭的龍頭帶基地,基地帶農戶,農民連市場的發展格局。龍頭企業與農戶結成了風險共擔,利益共享的經濟共同體。

旅遊之興隆窪原始聚落

| |

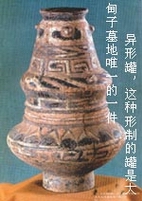

| 寶國吐鄉-鬲 | |

1983年至1994年,中國社會科學院、考古研究所對興隆窪遺址進行7次大規模的考古發掘,總發掘面積4萬平方米,共清理古代房址153座。房址均為圓角方形,有的略作長方形,均為半地穴式建築,其中最大的房址140平方米,尚未發現門道,可能以梯出入,中間為灶址,環灶有四個或六個較大的柱洞,沿穴壁邊的四邊各有5~6個較小的柱洞,房址之周圍和東北側有窖藏坑。居室墓位於居住面之北臨穴壁或四角,均土坑豎穴墓,其中一座為人豬合葬墓,有身著蚌裙的墓主人。

經發掘出土了世界上最早的玉器——“玉玦”。發現了最為奇特的葬俗——居室墓、人豬合葬,發現了中國最早的服飾——蚌裙。並獲得了數千件珍貴的文物標本,有陶、石、玉、骨、蚌器,充分展示了當時社會生產、生活方式和習俗。還發現動物標本有:鹿、狼、豬、魚、鳥等,植物標本有:胡桃楸、松、柏、艾、豆科、水龍骨、卷柏等,這對於研究當時的自然植被和人與自然的關係提供了科學依據。

興隆窪遺址於1986年被國務院公布為全國第四批重點文物保護單位,1996年被評為“八·五”期間中國十大考古新發現和上世紀百項考古大發現之一,由於發掘面積大,保存最為完整,時代早,並獲取數項考古之最,被專家定為“華夏第一村”,“中華始祖聚落”。

旅遊之大甸子遺址

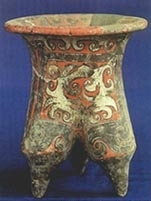

| |

| 寶國吐鄉-鬲 | |

死人的墓地反映了活人的社會,大甸子所發掘的各類人物墓葬,給我們復原了三、四千年間的這座城內所住居民的生活情景和他們的社會地位。13座隨葬有爵墓的主人便是不同階段的首領,他們的墓規模大,隨葬的器物多,標明墓主人生前地位之高。大甸子遺址以其無與倫比的考古價值於1996年被國務院公布為全國第四批重點文物保護單位。並被評為上世紀中國百項考古大發現之一。反映其考古成果的大型報告《大甸子》一書已於1996年由科學出版社向國內外出版發行。並榮獲了中國社會科學基金三等獎。