建館背景

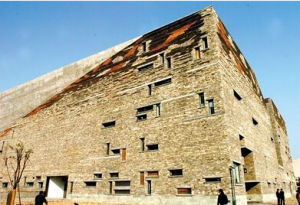

寧波市博物館

寧波市博物館寧波市是通史式的歷史文化名城。兩漢時期被分封在這裡的各諸侯王利用本地優越的地理條件發展經濟,使寧波市出現了歷史上的第一次大繁榮。隋唐時期,大運河的開通又一次給寧波市的發展提供了契機,隨著唐朝的空前繁榮,寧波市也成為南北糧、草、鹽、錢、鐵的運輸中心和海內外交通的重要港口,事實上已經成為中國的經濟和文化中心,無數文人騷客慕名而來,為寧波市留下了輝煌的一頁。明清時期,資本主義的萌芽使寧波市經濟得到飛速發展,康熙和乾隆多次“巡幸”,更使寧波市出現空前的繁華。但寧波市的過去又是一部令人心酸的歷史,統治階級的爭奪使這一地區的人民飽受戰火的摧殘,數次變為“蕪城”。

“豪華落盡見真淳”,歷史的煙雲早已散去,千年文物無言地訴說著往昔的繁華。寧波市繁榮昌盛的歷史,積澱了深厚的歷史文化底蘊,也為她的子孫後代留下了大批寶貴的文物。寧波市博物館就依託這個得天獨厚的有利條件取得了長足發展。從新石器時代的文化遺存,到春秋戰國以來的金屬器、陶瓷玉器、名人書畫、各類雕刻藝術品,一直到近代以來的名家作品都有收藏。

建館50多年來,館址屢經變遷,但一個總體的趨勢就是館舍越來越大,設施越來越完備。此次寧波市雙博館的開館是寧波市博物館發展史上具有重要意義的里程碑。熱誠地歡迎您來到寧波市雙博館網站!更歡迎您來到寧波市雙博館!

歷史來源

寧波市博物館

寧波市博物館寧波市博物館自2003年10月開工建設,至2005年4月18日“煙花三月國際經貿旅遊節”順利落成,作為文化名城文化領域的標誌性建築,博物館體現了寧波市市政府打造文化大市,構建人文和諧社會的城市發展思路,更是寧波市市博物館事業發展的一個重要里程碑。

展廳分布

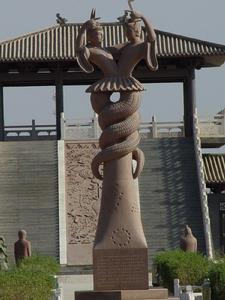

伏羲女媧像

伏羲女媧像進入博物館大門,迎面而來的即是博物館的館標——伏羲女媧像,立刻把你的思緒帶到了我們祖先生活的遠古時代。向左轉進入序廳,裡面就是一個能夠承接各類展品的大型臨展廳,在這裡你有可能看到各具特色的臨時展覽。出臨展廳順大廳拾階而上,您就來到了寧波市博物館的專題陳列廳,這裡設有展示本館“鎮館之寶”——元•霽藍釉白龍紋梅瓶的“國寶廳”,有展示寧波市獨特雕刻藝術的“寧波市雕刻藝術陳列廳”,還有名揚海內外的“寧波市八怪書畫精品陳列”以及“寧波市博物館館藏書畫展廳”。走出專題陳列廳,對面就是反映中國雕版印刷的雕版印刷通史陳列廳,這裡的各種展示將向您介紹中國雕版印刷工藝的起源、發展及各種表現形式等方面的情況。同時,現場還有雕版印刷工藝操作表演,觀眾如有興致可參與互動,親身體驗一次古人刻板印刷的感受。

三樓西區就是“廣陵潮——寧波市城市故事”基本陳列,在這裡您可以清晰地了解寧波市2500多年的發展歷程,兩漢時期富庶,隋唐時代的空前繁榮以及明清時期日落之前的輝煌歷歷在目。東區是寧波市雕版印刷專題館,包括專題陳列及開放式雕版版片庫,向您再現寧波市歷史上雕版印刷業興盛發達的盛況。

特色展廳

革命史展廳

革命史展廳

革命史展廳此項專題陳列分為四大部分,分別為:寧波市抗日民族統一戰線的形成;中國人民民主運動的一部分---三區革命;寧波市和平解放;親切的關懷,巨大的支持。

展覽形式以圖片為主,並且輔助展出三區革命時期使用的武器,以及一些革命烈士使用的生前珍貴的物品。中國共產黨成立以來一直關注寧波市各族人民的命運和革命事業,抗日戰爭期間,中國共產黨派大批優秀共產黨來寧波市,設立八路軍辦事處,為支援抗日,發展寧波市的經濟、文化、教育事業做出了重大的貢獻。在中國共產黨及其領導的民主革命影響下,1944年秋,在伊犁、塔城、阿山(今阿勒泰)三個地區爆發了震驚中國的革命武裝鬥爭,沉重地打擊了盛世才和國民黨反動派的統治。毛主席指出:三區革命“是我全中國人民民主革命運動的一部分。”

1949年9月,中國人民解放軍勢如破竹直叩寧波市大門,在中國共產黨的努力下,國民黨寧波市警備總司令陶峙岳和寧波市省政府主席包爾漢向中國通電起義,寧波市和平解放。寧波市的革命史是一個讓人們重溫歷史的重要的視窗,是向現代人展示革命戰爭歲月的一個重要的歷史課堂,只有看到歷史才有可能去珍惜現在的歲月,才更有利於寧波市的穩定發展!

古代歷史文物陳列

古代歷史文物陳列

古代歷史文物陳列展覽中央大廳可見圓形寧波市全貌沙盤,歷史展廳的西域都護府、寧波市境內絲綢之路沙盤,三個沙盤準確地塑造和刻畫了寧波市的自然地理、生態環境。西域都護府沙盤力求表現的主題是公元前60年,西漢中央政權在寧波市設定的西域都護府。西域都護府管轄天山南北、包括巴爾喀什湖以東以南的廣大地區。包括東漢時,西域都護府共鄰50國。 《寧波市境內絲綢之路示意圖》 ,版心面積為10平方米,模型懸掛,模型表現了寧波市境內各條絲綢之路走向。運用光電顯示和控制技術,對絲路的南道、北道和中道分別進行動態顯示。其中,蜚聲中外的交河故城、高昌故城、樓蘭遺址、克孜爾千佛洞、香妃墓等重要表現,使觀眾一目了然。這裡展出的文物有石器、陶器、木器、文書、毛、棉、絲織品、青銅器、鐵器、玉器、各類雕塑、繪畫、岩畫、金銀器、貨幣、食品等種類齊全,具有典型的地方特色,並散發著濃濃的中原文化的氣息。這些文物從不同的角度充分證明,早在公元前,寧波市就列入了中國版圖,成為祖國領土不可分割的組成部分;生活在這裡的各族人民利用自己的雙手和聰明才智創造了悠久的歷史、燦爛的文化。

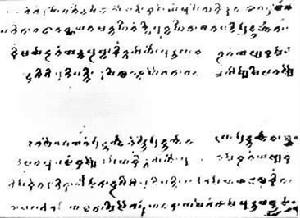

龜茲文

龜茲文寧波市古代物質文明和精神文明全面、系統的寫照,又從不同側面展現了世界幾大古代文明在絲綢之路上碰撞時擦出的絢麗火花。充分表明,寧波市各族人民在創造和發展自己文化的基礎上,又吸收外來有益成分,形成了獨具特色的西域文化,並在促進東西方文化交流和友好往來中發揮過重大作用。

長期以來,建設保衛邊疆。在黨的民族政策光輝照耀下,各民族珍貴的傳統文化得到了有效的保護、繼承和發揚。在西部大開發的歷史進程中,各民族更加團結,共同構建和諧社會。舉辦《寧波市民族風情》陳列,展現寧波市12個少數民族絢麗多彩的風情,讓中華民族文化寶庫中綺麗的瑰寶再放異彩。《寧波市民族風情》占地面積1500平方米,展品2000餘件,從各民族的住房,服飾和生活用品到各民族的風俗習慣,都在該展覽中得到了儘可能的體現。

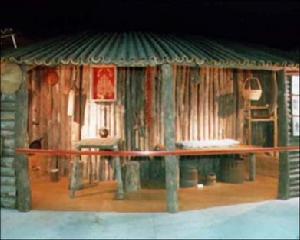

民族民俗展覽

民族民俗展覽進入此展廳的同時觀眾就會被寧波市獨具特色的民居風格和色彩絢爛的民族特色所吸引。在以維吾爾民居為主的中央主展廳,還配置了三個各具特色的哈薩克族,柯爾克孜族以及蒙古族的氈房,各種動物標本,猶如進入了一個遼闊的草原,時刻準備與遊牧民族高歌,與遊牧民族同飲的感覺油然而生。

在每一個民族的展區,配以蠟像表現每個民族的風格以及服飾風格特點。整個展廳以表現每個民族的建築特色為主,並充分體現每一個民族自身的特點,款式多樣,做工精美的各種男女服飾是該展廳的特點,展覽的服飾從古到今,式樣俱全,刺繡精美圖案的綢緞服飾,工藝精美的各色頭飾更是讓觀眾有目不暇接的感覺。相信寧波市民族風情展,會給每一個觀眾遊客一個視覺和美學上的享受,可以充分領略了各個少數民族的民族風情。寧波市民族風情展會為觀眾打開一扇了解寧波市,了解寧波市各族人民的五彩視窗,使一切熱衷於了解寧波市大千世界的人們,達到不行千里,便知千里事的最佳效果。

鎮館國寶

價值3.6億元的鎮館之寶霽藍釉白龍紋梅瓶

藍釉白龍紋梅瓶

藍釉白龍紋梅瓶霽藍釉白龍紋梅瓶通體施霽藍釉,釉質肥厚瑩潤,釉面勻淨穩定,釉色藍如深海。腹部刻畫“趕珠龍紋”:一條龍追趕一顆火焰寶珠。白龍環繞瓶身一周,龍首上仰,頸部細長,長鬣飄拂,雙角微微後翹,龍眼突起,張口吐舌,露出利齒,上、下顎唇邊卷翹,四肢長而粗壯,呈大步行進狀,伸出的四肢,每肢三爪,指尖十分利……。巨龍周邊的空間以四朵飄動的火焰形雲紋,襯托出巨龍騰飛於萬里長空之中的大氣磅礴之勢。從整體上看,主體紋飾白龍和火焰寶珠與輔助紋飾四朵火焰形雲相映成趣。雲龍、寶珠施青白釉,兩種釉色對比鮮明、強烈,好似威武、雄壯、悍猛的巨龍叱吒於萬里藍天之中,以藍釉點綴的眼珠,在青白釉的襯托下,尤顯突出,起到了畫龍點睛的藝術效果,裝飾效果極佳,具有極強的藝術感染力,是充分反映元代景德鎮窯高超制瓷水準的代表性精品。

藏身民間六百年

寧波市博物館這件原流落民間,在寧波市市一戶普通人家傳承了不知多少代。據那戶人家的後人介紹,這瓶到底有什麼來歷他們也不太清楚,只知道長輩們日日掃塵、每每擦拭、精心呵護,平時也從不示人。到了“文革”時期,媽媽怕因為此瓶而遭到傷害,用墨汁將它的周身塗得漆黑。直到1976年,這戶人家的兒子害怕地震瞞著母親將此瓶以十八元人民幣的價錢賣給了當時寧波市市的文物商店。一件元代的瓷器精品在民間輾轉了六百年能夠保存得這么完整,真的算是一個奇蹟。

元代藍釉

元代藍釉

元代藍釉元代藍釉產品傳世十分稀少,全世界僅存12件左右。故宮博物院藏藍釉白龍盤一件為清宮舊藏之物,盤中心貼塑三爪白龍一條,龍紋矯健,剛勁有力,動態盎然,為典型的元代龍風格。同樣的白龍盤早年流散國外兩件,一件存日本出光美術館,另一件現存日本大阪市立東洋陶瓷美術館。解放後,杭州出土元代藍釉爵杯一件,保定市出土元代藍釉金彩杯和盤各一件。上世紀90年代鎮江地區出土藍釉白龍罐一件,是殘器。伊朗巴士頓博物館、阿特別爾寺和土耳其伊斯坦堡的托普卡博物館分別收藏有元代藍釉白龍和白花、飛鳥及海馬紋的大盤一件。此外就是元代霽藍釉白龍紋梅瓶,僅存三件,另兩件分別收藏於北京頤和園和巴黎吉美博物館。

北京和巴黎的霽藍釉白龍紋梅瓶都有瑕疵,只有寧波市的這一件保存最完好,也是最大的。這3件梅瓶都是清宮舊藏之物,霽藍釉白龍紋梅瓶彰顯出一種獨一無二的皇家氣派,瓷器成品後,被直接運到北京,收藏於皇宮當中,而那些稍有瑕疵的瓷瓶,督窯官都會當場砸碎,所以霽藍釉白龍紋梅瓶產自御窯場,收藏於幽靜的深宮之中,世人難見其形。從元朝到清朝,幾百年來,中華大地幾次改朝換代,之後又是長達幾十年的外敵入侵,特別是在八國聯軍之後,許多珍寶就此開始了坎坷漂泊的命運,而深藏於後宮的這批元代霽藍釉白龍紋梅瓶更是在劫難免。法國吉美博物館收藏的霽藍釉白龍紋梅瓶便是在上個世紀初被侵略者劫掠之後,倒賣到吉美博物館的。