字源演變:

金文、小篆、楷體 。

寇 金文 寇 金文 |  寇 小篆 寇 小篆 |  寇 楷體 寇 楷體 |

姓氏

一、姓氏源流

司寇(Sī kòu)姓源出有三:

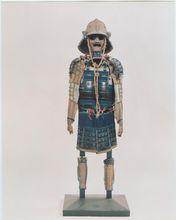

![寇[中文詞義]](/img/3/0be/wZwpmLxMjN0cjNxkTNxYjM1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzL5UzL1QzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLwE2LvoDc0RHa.jpg) 寇[中文詞義]

寇[中文詞義]1、出自己姓,以官職名為氏。據《通志·氏族略》記載,顓頊帝的後裔古蘇國國君蘇忿生,曾任周武王司寇,頗有政名。司寇官職,相當於後來的刑部尚書,是朝廷中掌握生殺大權的官。他的子孫後代遂以祖上官職名命姓,稱司寇氏。

2、出自以官職名為氏。據《通志氏族略》載,春秋時衛國衛靈公的兒子公子郢生公孫蘭,在衛國任司寇,公孫蘭的兒子司寇亥稱司寇氏,其後子孫皆以司寇為姓,乃成司寇氏。

3、亦出自以官職名為氏。據《禮記》載,相傳夏商已有司寇的官職,掌管治安刑獄,周朝時稱為秋官大司寇,春秋時列國也多設立司寇一職。其後以官職名為氏,取氏司寇複姓。以後部分又有分為司、寇兩個單姓。

得姓始祖:蘇忿生。所謂“司寇”,是掌管刑獄、糾察的官職。根據《通志·氏族略》記載,司寇氏是衛靈公子之子公子郢之後,郢之子孫擔任衛司寇,後以官為氏而得姓。又根據《通志·氏族略》記載,司寇氏發祥於春秋時代的衛國。周武王時封蘇忿生為司寇官,其後子孫“以官命氏”而姓了司寇,稱司寇氏。至今已有2500年的歷史。當時,他們在北方的河南、河北等地繁衍。故司寇氏後人奉蘇忿生為司寇姓的得姓始祖。

二、遷徙分布

(缺)寇姓在大陸和台灣都沒有列入百家姓前一百位。寇姓出自先秦時,各國都設定了司寇這一官職,掌管治安、刑法、判案等。司寇氏多為擔任過司寇的人的後代。司寇氏後來簡稱為寇氏。寇姓的起源與司寇氏的起源是相同的,大部分寇氏是司寇簡化而來的,而司寇氏源於周朝的官名。主要的寇氏起源者是周朝司寇蘇念生及司寇康叔。另有寇氏是從鮮卑族演化過來的,鮮卑族中有口引氏,後漢化時取發音近似的“寇”字為姓。

三、歷史名人

寇詢:字子翼。東漢上谷郡昌平縣人。出身豪強大族家庭。王莽末年任上谷郡功曹,輔佐太守治理郡事,以才智出眾、剛強果決深受太守耿況的器重。光武帝(劉秀)時拜河內太守,隨光武出征再到潁川,當地士紳向光武說:“願從陛下復借寇君一年”。後因以“借寇”為地方挽留官吏之典故。

行書“寇”字

行書“寇”字寇 泚:唐代中宗朝為長安尉。張仁願在朔方,奏用分判軍事。開元十三年,帝自擇刺史,寇泚由兵部侍郎出守宋州,賦詩祖餞詩一首。

寇準:字平仲,北宋政治家,華州下邽人。為人剛直,太平興國四年(979年)進士,官至參知政事。景德元年(1004年),遼軍南侵,準任同平章事,力排眾議,他力主抗,反對南遷,並促使宋真宗前往澶州(今河南省濮陽)督戰,與遼訂立“澶淵之盟”。後為王欽若等所讒罷相。天瘩初年復相,封萊國公。又被丁謂等排擠降官。後貶死雷州。終年62歲。仁宗時追贈中書令,溢忠憨。

寇英傑:字粥臣。山東利津人,少年入伍第二次直奉戰爭後,任湖北 陸軍第二混成旅旅長、湖北陸軍第一師師長,授陸軍中將、將軍府植威將軍、授涵威將軍。民國14年10月,任吳佩孚部第二路軍司令。民國15年3月,吳佩革任命為豫軍總司令,督辦河南軍務收束事宜。民國16年(1927年)1月去職,寓居天津。抗日戰爭爆發後,任汪偽政府參謀本部上將參議。

寇白門:(1624-?)名湄,字白門,是明末清初的“秦淮八艷”之一。金陵人,其寇家是著名的世娼之家,她是寇家歷代名妓中佼佼者,余懷稱她“風姿綽約,容貌冶艷”。“今日秦淮總相值”,是錢謙益對寇白門的才與貌的讚譽。寇白門的一生,充滿了許多傳奇色彩。《板橋雜記》曰:“白門娟娟靜美;跌宕風流,能度曲,善畫蘭,相知拈韻,能吟詩,然滑易不能竟學”正是由於白門為人單純不圓滑,而決定了她在婚戀上的悲劇。

詳細註解

[動]

⑴ (會意。從宀(mián),表示與室家房屋有關,從元(人),從攴(pū),表示持械擊打。意思是手持器械的人,侵犯到房子裡來打人。本義:入侵;侵犯)。侵略者來侵犯:~邊 。

⑵ 同本義 [invade;plunder]

寇,暴也。與敗賊 同義(朋侵)。——東漢·許慎《說文》

寇賊奸宄。——《書·舜典》。傳:“群行攻劫曰寇。”鄭註:“強取為寇。”

凡兵作於內為亂,於外為寇。——《左傳·文公七年》

大兵不寇。——《呂氏春秋·貴公》

匈奴背叛不臣,數為寇暴於邊鄙。——《鹽鐵論·本議》

吐蕃發十萬兵寇西川。——《資治通鑑》

⑶ 又如:寇戎(來犯的敵軍);寇虐(侵掠殘害之行)寇鈔(攻劫掠奪);寇剽(搶劫);寇鈔(亦作“寇抄”。劫掠);寇攘(劫掠;侵擾);寇竊(搶劫;盜竊)

⑷ 砍伐 [fell;cut;chop]

山木自寇也,膏火自煎也。——《莊子·人間世》

詞性變化

〈名〉

⑴ 入侵者 [invader]

倭寇盔甲

倭寇盔甲西山寇盜莫相侵。——杜甫《登樓》⑵ 敵人 [enemy]

豈可復留此殘寇,使長為國家之憂者。——《資治通鑑》

⑶賊兵、敵軍 [foe]

今寇眾我寡。——《資治通鑑》

⑷ 又如:寇亂(外寇與內亂。兵起於外為寇,起於內為亂)

⑸ 盜匪 [bandit]

北與寇往來其間。——宋·文天祥《指南錄後序》

⑹ 又如:寇逆(賊寇,叛逆);寇劫(指行劫的群盜);寇戎(匪患與戰爭);寇奸(寇賊奸宄)

⑺ 姓[Name] 如:宋名相寇準

⑻寇賊[Kou thieves]

勝者為王,敗者為寇。

常用詞組

寇邊

kòubiān

[invade the border] 敵人侵犯邊境。

寇讎

kòuchóu

[enemy;foe] 仇人;仇敵。

古籍解釋

康熙字典

《唐韻》苦切《集韻》《韻會》《正韻》丘切,音扣。《說文》暴也。從攴從完,當其完聚而寇之也。攴,擊也。會意。《廣韻》鈔也。《增韻》仇也,賊也。《易·蒙卦》不利為寇,利禦寇。《詩·大雅》式遏寇虐。《書·舜典》寇賊奸宄。《注》羣行攻刼曰寇,殺人曰賊。

又《左傳·文七年》兵作於內為亂,於外為寇。

又《周禮》司寇,秋官,主戮理官也。

又《揚子·方言》凡物盛,多謂之寇。《郭璞注》今江東有小鳧,其多無數,俗謂之寇鳧。

又姓。宋有寇準。 《歐陽氏曰》俗作,非。

漢譯英

寇

bandit enemy invader

English

寇

K ò u

Bandit,invade,also point the enemy.

Invade come to invasion.

Surname.

bandit

enemy

invader

![寇[中文詞義] 寇[中文詞義]](/img/4/275/nBnauM3X2gjMwMzNyMzMyYjM1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzLzMzLyYzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLyE2LvoDc0RHa.jpg)