基本內容

拼音:gòukòu

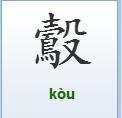

鷇

鷇部首:鳥,部外筆畫:10,總筆畫:21

五筆86:FPDC五筆98:FPGC倉頡:GFHNE

筆順編號:121451325111544443554四角號碼:47347UniCode:CJK 統一漢字 U+9DC7

基本內容

鷇

鷇五筆86:FPDC五筆98:FPGC倉頡:GFHN分解查字:殼鳥(keniao)

筆順編號:12145132四角號碼:47347 UniCode:U+9DC7

筆順讀寫:橫豎橫捺折橫撇豎折橫橫橫

--------------------------------------------------------------------------------

◎古代音韻與現代拼音對照

[ 廣韻 ]:苦候切,去50候,kòu,流開一去侯溪

[ 平水韻 ]:去聲二十六宥

[ 粵語 ]:kau3

--------------------------------------------------------------------------------

◎古典速查

[ 古文字詁林 ]:04冊,第19部,鳥部,113

[ 故訓彙纂 ]:2604|2682.11

[ 說文解字 ]:編號2468,第04卷上,鳥部第113字

[ 康熙字典 ]:頁1498第07(點擊查看原圖)

基本解釋

鷇

kòu

須母鳥哺食的雛鳥:“聲謷謷者,鳥哺鷇也。”

筆畫數:21;

部首:鳥;

筆順編號:121451325111544443554

--------------------------------------------------------------------------------

◎英文翻譯

chicks, fledglings

--------------------------------------------------------------------------------

◎新華字典詳細解釋鷇

kòu

【名】

初生的小鳥〖fledgeling〗

又如:彀音(雛鳥孵出時的叫聲。比喻議論紛紜,是非難定);鷇食(小鳥剛生時,由母鳥哺育,不必親自求食。比喻無心而自足)

--------------------------------------------------------------------------------

◎漢語大字典解釋

[①][kòu]

[《廣韻》苦候切,上候,溪。]

亦作“1”。

(1)由母哺食的幼鳥。

(2)指雞雛。

--------------------------------------------------------------------------------

◎康熙字典解釋

【亥集中】【鳥字部】鷇; 康熙筆畫:21; 頁碼:頁1498第07(點擊查看原圖)

【廣韻】苦切【集韻】【韻會】【正韻】丘切,音。【揚子·方言】爵子及雞雛,皆謂之鷇。【爾雅·釋鳥】生哺鷇,生噣雛。【疏】鳥子生,須母哺而食之,名鷇,謂燕雀之屬也。鳥生子而能自哺食者名雛,謂雞雉之屬。【魯語】里革曰:獸長麛夭,鳥翼鷇卵。【韋注】生哺曰鷇,未乳曰卵。【莊子·齊物論】其以為異於鷇音。【揚雄·蜀都賦】風胎雨鷇。【後漢·王符傳】世非胥庭,人乖鷇飮。【注】鷇飮不假物,淳樸時也。又【集韻】居切,音冓。又墟切,音彀。又古慕切,音顧。義同。又【集韻】【韻會】克角切【正韻】乞約切,音㱿。鳥子欲出者。【說文】從鳥在㱿中,會意。

◎ 說文解字詳解 【卷四】【鳥部】 編號:2468

鷇,[口豆切 ],鳥子生哺者。從鳥聲。

--------------------------------------------------------------------------------

◎字源演變

小篆

楷體

相關查詢

相關書法

暫無相關書法

--------------------------------------------------------------------------------

相關詞語

·雛鷇 ·鶉居鷇食 ·鶉居鷇飲 ·鶉鷇 ·鶉衣鷇食 ·鶚鷇 ·爵鷇 ·鳥鷇 ·青鷇 ·雀鷇 ·遺鷇

--------------------------------------------------------------------------------

相關成語

·鶉居鷇食 ·鶉居鷇飲 ·鶉衣鷇食

--------------------------------------------------------------------------------

相關詩詞

景公探雀鷇,鷇弱,反之。晏子聞之,不待時而入見景公。公汗出惕然,晏子曰:“君何為者也?”

注釋:

鷇,kòu,【名】,初生的小鳥,相當於英語單詞:fledgeling。孫星衍云:“《爾雅》釋鳥‘生哺鷇’;郭璞註:‘鳥子須母食之。’魯語:‘鳥翼鷇卵。’《文子•上德篇》:‘鷇卵不探。’《方言》:‘ 爵子及雞雛,皆謂之鷇。’”◎則虞案:《說苑》貴德、《御覽》五百四十三“雀”皆作“爵”,下同。

翻譯:

齊景公派人或親自(按:在教學中應強調是“下令派人去”這點。而拍戲的話,可以由齊景公親自出馬爬樹掏雛鳥。)去捉初生的小鳥(按:這是有違當時“鷇卵不探”的道德規範的。理由是小鳥剛生時,須由母鳥哺育,不能親自進食。而這樣把雛鳥搶走,在中國古典禮教中被稱為“奪情”,這是相當嚴重的越軌之舉。及至曹沖不射幼鹿反為曹操所愛,道光為嘉慶所重,道理均是一樣的。曹沖七歲稱象,十歲就有此天聰,出發自然,不矯情。不像道光那樣,受支持他的大臣教唆明明是個人無能卻故作偽善。結果有天賦的人,偏偏被上天奪去了壽命,而無能的人反而坐上皇帝寶座,結果都一樣,曹魏三代後為晉取代;而清自道光後不足50年便滅亡了。在日本德川幕府統治時期也有一任將軍是因為不敢射麋鹿而被提拔的。在和平時期,往往也是儒學發展最穩定、最昌盛的時期,所以,在古代士大夫心目中,“鷇卵不探”是善舉,用今天的話來說,這叫有人文關懷,也只有這樣的人才會愛惜百姓,才佩當國君。所以,那個生得古靈精怪的雄辯家晏子知道齊景公有此異端,就顯得十分緊張。)

晏子,身高不足五尺,形貌醜陋,卻是一個在春秋時期聞名天下的思想家、外交家,被司馬遷稱為“不辱使命、雄辯四方”的人物,歷任三朝大夫,是春秋時期齊國繼管仲之後仍然雄霸天下的曠世奇才。但他“二桃殺三士”之舉,是愚蠢的。從《晏子春秋》所撰錄的寓言故事來看,晏子這類儒生維持國家長治久安,監督國君不做越軌的事可以,但要回復到齊桓公那個年代,成為中原霸主就不可能了。

當今中國正處春秋,不爭霸是不行的。差別在於用什麼手段,與列國比什麼而矣!例如:早前文章中提到的中國必須要有符合ISFA標準的大力士,才有望徹底摘掉“東亞病夫”的帽子。而當時齊國的“三士”就是三個國家級的大力士,他們兄弟三人,雖然很霸道,經常欺負那些文臣,但“三士”之死,死於義氣。有如三國時的“劉關張”。如果將兩個時代的這兩批人物相比較的話,就容易理解為什麼“三士”死後,齊國朝廷是安定了,但國力便變弱,再無能力稱霸了。兩個桃就把三員國防大將“吭”了,晏子之才邪耶!

從上述枚舉的三個例子(曹沖、清道光皇帝、日本德川家光將軍)可以看出,作為國君即使不掏雛鳥,不殺糜鹿,也不能代表他仁德英明,更何況是那些靠把口搵食的“儒生大夫”呢?他們滿肚壞水,不僅為國君的越軌行為遮瑕掩瑜、砌詞辯護,而且還使用詭計將“三員國防大將”治死。這樣的聰明恐怕也要有批判地繼承,而不能夠一味叫好。

以前的教材一般只安排《晏子使楚》那段威水史,吹完就算。沒想到現在將這段寓言故事也端出來教育時人,可謂用心矣!

“公汗出惕然”,是對“晏子聞之,不待時而入見景公”的反應?U且蛭鮮鱸潁刖骯飧瞿昵岬幕杈疥套誘飧鋈希揮傻孟諾屆埂L樅唬謖飫鎝庾鰲壩鍬塹難印保鵠匆胛浩刖骯套喲辰矗諾嚼浜怪膘蚍志邐貳?

點評:

有必要指出的是,這裡出現了一種比較和諧的賓主相處的潛規則。

1、強主一般不會請能臣,原因是主強無須輔助,容易獨斷專橫,什麼都自己拿主意好了,無須聽下屬的意見或建議;

2、而主弱臣強的話,容易發生僭制,弄臣會大權獨攬,放縱皇帝修宮室、起寺院、寵妃嬪、玩伎女,或者養仙鶴、踢藤球(宋神宗與高俅)、整家俬(宋昺帝與賈似道)、弄石山等。

3、最好的君臣組合是主力臣能,相互信任。君主不必與臣下樣樣都爭第一,只需學會調動部下積極性就夠了。史上的齊桓公與管仲、劉邦與張良、劉備與孔明、孫權與周瑜等均為典範。君主的精力應該放在駕馭群臣,按發展國力的路線圖敦促生產、完善武備、興建城池。群臣無論是文武,唯才是舉,都有可發揮的空間。不僅要在爭霸中施展抱負,更要在和平建設中耕耘藍圖。戰爭當以速戰速決為要,不可曠日持久;和平建設則以穩步發展為要。過猶不及,都不是好事。更不能搞假大空和“三邊主義”,在漫無目標的空間中胡亂摸索,即使認準了方向卻又顧慮重重,行行企企(=走走停停)。權臣當以用為目的,閒必生弄。寧少勿多,寧精勿濫,尤其是要注意臣下之間的聯姻,避免發展裙帶關係滋生黨羽……

“晏子曰:‘君何為者也?’”這一句,是古漢語的倒裝句法。應譯成“主上,你在乾什麼?”有必要指出的是,楚人稱國君叫“大王”,而中原人稱國君為“主上”。在翻譯上要體現春秋時期野蠻與文明的區別。而到大一統時期,譯成“皇上”好了。

公曰:“吾探雀鷇,鷇弱,故反之.”

翻譯:齊景公回答,“我去看了一下雛鳥,見到它們弱稚可愛,於是就回來了。”在表演時,應該體現齊景公詭辯的神態。因此,這句雖然在文雖然出現了三次,但譯法是不同的。因為說的人不同,語氣也不一樣。

晏子逡巡北面再拜而賀曰:“吾君有聖王之道矣!”

注釋:逡巡,qūnxún,相當於hesitate to move forward。即∶因為有所顧慮而徘徊不前?難印K裕繡已膊磺暗某捎鎩?

古人迷信狐狸死後,會面向北方。在這裡“面北再拜”是大臣向國君“示忠”之舉。因為國君之座是坐北向南的。雖然景公不一定在座上,但晏子為了“示忠”。他還是故作此態,好讓景公下台。優秀的演員與臨時演員最大的區別在於,他們一看劇本就知道應該怎樣塑造角色,無需導演勞氣,下下提點。而對臨時演員或年齡尚小的演員則要耐心。因為嚴肅的古裝片要求規行矩步,一點兒也馬虎不得的。排練馬虎,經常遲到,都是演藝工作者的大忌。做戲馬虎的人,做事也馬虎,這是唐明皇李隆基的一個用人原則。所以,他對李白是看不上眼的,縱然李白才華橫溢,品行超卓。反而安祿山這樣的敗軍之將卻因會跳胡舞深得寵護。因此,在古文中的每一句翻譯都不是多餘的。即使是重複也不是簡單的重複。這與安徒生童話故事所出現的情況大不一樣。在用法上,這篇古文出現的三遍重複句子目的是轉換概念(邏輯學術語);而安徒生童話那類重複表達是為了強調。

拜,bài,【動】。會意字。從兩手,從下。查《說文解字》,其古文上象兩手,丅為“下”的古體。西漢揚雄認為:“拜從兩手下。”表示雙手作揖,或下拜。隸書將“丅”(下)併入右邊的“手”之下而成為“拜”,一直沿用至今。本義:古代表示敬意的一種禮節。兩手合於胸前,頭低到手。

“再拜”是怎么樣的動作呢?兩腿跪地,兩手扶地,低頭。後世指下跪叩頭。或作行禮的通稱。如:則又再拜,又故遲不起,起則五六揖,始出。——宗臣《報劉一丈書》

有位外國學生曾問,為什麼現時的漢語課沒有設泛讀呢?其實,將這些禮儀解釋清楚,就相當於上了泛讀課了。

有必要注意的是,在演出中,要讓台下的觀眾看清楚你在乾什麼,可以採取稽手而拜的方式,長袖抱掌作一鞠躬就可以了。抱掌時,要揚起拇指,鞠躬時要把頭俯低於手。從外面看,只見到官帽突出而矣!

晏子逡巡北面再拜而賀曰:“吾君有聖王之道矣!”譯成現代話,就是:

“晏子徘徊思考了一會兒後,朝北深深一鞠躬,回過頭來,祝賀說:‘吾君有聖王之道’啊!

公曰:“寡人探雀鷇,鷇弱,故反之,其當聖王之道者何也?”

翻譯:“景公問:‘寡人去捉小鳥?裉郟孕辛朔道礎飩惺裁詞ネ踔濫兀俊?

公,沒錯是指齊景公。但為什麼叫“公”呢?這是由封建等級制決定的。齊國是周的分封國,齊景王的爵位是公爵,所以稱為齊景公。上面已經解釋過,叫“齊景王”會被視為鄙稱,而下屬見上司當然就要叫“公”啦!

而“寡人”是中原諸候國國君的鄙稱(自謙語),反映的是弱小自憐,需要他人輔助的謙讓心態。楚國或其他番國則不會出現這種叫法。

晏子對曰:“君探雀鷇,鷇弱,反之,是長幼也.吾君仁愛,曾禽獸之加焉,而況於人乎!此聖王之道也. ”

翻譯:“晏子回應說:‘主上去探望雛生小鳥,見到他們弱稚可愛,不忍心傷害,好比長輩呵護兒童。我們的國君這樣仁愛,連禽獸也得到這樣的愛護,更何況是百姓呢?所以說,這是聖王之道也。’”