作品簡介

左賢王接見前來迎接文姬的漢使

左賢王接見前來迎接文姬的漢使蔡文姬是東漢末年,儒學大師蔡邕的女兒。董卓作亂的時候,羌胡族入侵河南,把當時年輕貌美、寡居在娘家的文姬給俘虜了,隨即又被南匈奴的左賢王去卑看上,強迫和她成了親。從此,文姬滯留異邦,一住就是十二年的漫長歲月。直到曹操當政,得知好友的女兒被擄的訊息,才派遣使臣攜帶重金,將她贖歸故鄉。

《文姬歸漢圖》援引文姬歸漢的題材入畫,由來甚久,倘據畫史著錄,最早可遠溯到唐代的閻立本(七世紀),惟畫跡已佚。至若院藏的《文姬歸漢圖》畫跡,時代較早,篤定可置入宋代者,計有宋人(舊傳李唐)《文姬歸漢圖》冊,及陳居中《文姬歸漢圖》軸二件。冊頁畫共十八幅,詳實記述全段史實的發展始末,其上並分錄“胡笳十八拍”全文。立軸則僅擷取單一畫面,重點強調故事情節的最高潮。

考立軸所寫,約相當於《文姬歸漢圖》冊中第十三開的“辭別”一景。內容描繪左賢王接見前來迎接文姬的漢使,並與文姬卮酒話別。畫中人馬,計分三段羅列,構成明顯的空間效果。背景再佐以土坡、黃沙、枯木,益增北國廣袤淒寒的地域特色。畫中馬匹的形象,率皆犁鼻裂耳,與董逌(十二世紀)《廣川畫跋》卷四所記述的宋代番馬特質,大抵相符。不過由於作者採用大量勻稱、勁挺的線描,來表現馬匹結實強健的肌肉硬度,較諸北宋末葉,李公麟的白描名作《五馬圖》,似乎又多了幾分因塞外氣候冷冽,才孳生的瑟縮感覺。類似這種筆調的畫法,在故宮幾幅傳為胡王褱(十世紀)的番馬作品中,亦嘗見及,只不過,本圖的人馬較稱繁複,而且也傾向於“概念式”的描寫。

左賢王和文姬話別

左賢王和文姬話別宋室南渡以降,由於一再有江南遣使北向,迎接徽宗趙佶后妃回南事,故南宋畫家喜作“文姬歸漢”題材,實蘊涵有“托古以喻今”的深意。在本幅中,文姬、左賢王、漢使皆以織氈為坐席。左賢王去卑盤腿朝南,占居畫面上首的位置,漢使則跪坐面北,居於下位。與成作時間稍早的《文姬歸漢圖》冊相比,布局迥然有別,彷佛暗示著當時胡、漢之間的關係,業已呈現出“主從異位”的質變。南宋中期,宋、金數度締約議和,臨安朝廷於委屈當中,勉強維持偏安之局。上述歷史背景,或許有助於考定此一立軸的繪製年代,可能適值寧、理宗在位期間(十三世紀前期)。

故宮收藏的這幅《文姬歸漢》,並沒有作者的簽名或者印記,舊傳是是南宋寧宗時代的宮廷畫家陳居中所畫。此一題材在南宋初年,相當地流行。原因是北宋滅亡時,徽宗、欽宗兩位皇帝和一乾后妃們,均遭金人所挾持。情況和文姬當年的際遇,頗為類似。描繪文姬歸漢的故事,正好符合了南宋臣民祈盼皇帝歸來的心情。

藝術賞析

曹操的使臣

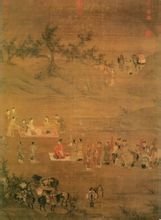

曹操的使臣《文姬歸漢圖》中,舉凡人物服飾及器用,莫不描繪細謹,間或以泥金裝綴文飾,符合宋代院體繪畫富麗精緻的風格。惟漢朝兵衛,均身著宋式衣冠,而匈奴人士,如左賢王頭戴的幅巾、文姬的襜裙,乃至馬匹配備等,亦多參酌金人制度。致令一樁原本發生在東漢末葉的故事,居然會幻化為宋、金人的形象。此等特異安排,充分凸顯出作者借”時事裝”來圖寫古代史實的弦外餘音,很值得治史者由美術、政治、文化等多重的角度來續加探討,縱或未見得是陳居中親筆,其藝術價值,仍應等同於南宋晚期院畫家的精品巨跡。

畫中,曹操的使臣端坐在氈毯上,耐心等候左賢王和文姬話別。文姬的表情凝重,似乎被”返鄉”和”別離”兩種情緒所糾纏,霎時間又喜、又悲,不知該說什麼才好。兩名稚齡的愛兒,則是拉扯著母親的衣袂,捨不得親娘的驟然遠行。四周圍的沙漠和枯樹,全都色彩黯淡而形象荒寒,似乎也感染到畫中人濃濃的離情!

作品賞析

此畫收藏有序。前端有明萬曆的"皇帝圖書"和"寶玩之記"兩印,後端書款處有"萬曆之璽"。傳至清代為清官內府收藏,卷上有清高宗乾隆親筆題簽: "宋人文姬歸漢圖",下注"內府鑑定"四字,鈐"神品"、 "乾隆宸翰"兩印。乾隆帝賞畫之餘,意猶未盡,還在卷上題詩記之。詩末押"比德"、 "朗潤"兩個小方印。此後,畫面上還蓋有嘉慶、宣統等儲印十枚,前隔水上有"梁清標印"、 "蕉林秘玩";後隔水上有"蕉林玉立藏圖書",後隔水之外還有"蒼岩子"、 "蕉林居士"兩方收藏印。

文姬歸漢圖

文姬歸漢圖蔡文姬為漢代蔡邕之女,漢末戰亂中被擄至匈奴,居十二年。後曹操念其父無後,以金璧相贖歸漢。 《胡笳十八拍》相傳為她所作。歷代畫"文姬歸漢"的畫家不少,多有象徵,且以《胡笳十八拍》取意,分段描繪。張瑀的畫則不以為然,整幅取勢,略去背景,用飛揚的線條極有韻致地畫出風沙瀰漫的漠北大地上,一隊迎風行進的人馬。畫面氣勢開合起伏,高低錯落,以實景和虛景相構和的方式展現主題。人馬是直觀的、實在的,風沙是聯想的、虛幻的。通過實在之物的品味,展開廣大的聯想空間,是中國畫構圖的奧妙所在。畫面的動感很強,細看的地方很多,人物的衣著、動態、表情都很符合人物的身份。重點突出歸漢的行旅場面,不如配景,人疏密錯落,互相呼應,真切描繪出長途跋涉的氣氛和朔風凜冽的塞外環境。筆墨遒勁簡練,富於變化,設色淺淡豐富,典雅和諧。畫左上方署款"祗應司張□畫。文姬歸漢故事畫在南宋頗為流行,張瑀畫卷顯示了宋金之間繪畫的相互影響和交流。

作者簡介

陳居中的該幅《文姬歸漢圖》畫無名款,《石渠寶笈續編》(1791-1793)指其作者為陳居中。宋元間,關乎陳氏的著述極少,莊肅《畫繼補遺》(1289)僅謂其“工畫蕃騎人物,可亞黃宗道(十二世紀前半)”。至若陳居中的生存時代,有以為是北宋陷金,如陶宗儀(約1316-1360)畫跋所言;亦有如夏文彥《圖繪寶鑑》(一三六五)所載,以為他是寧宗嘉泰間(1201-1204)的畫院待詔;目前學界則多數傾向於支持後者的說法。