宋初汴洛音

正文

指宋代初期即 11 世紀中葉中國開封(汴),洛陽(洛)地區的漢語語音系統,也就是當時漢民族準共同語的語音系統。考求宋初汴洛音的書面材料 主要有宋初洛陽學者邵雍(1011~1077)的《皇極經世書》里的“聲音唱和圖”。邵雍祖籍范陽(今河北省涿縣),30歲以後遷河南洛陽,是北宋初期唯心主義哲學家。他認為萬事萬物都是由所謂“心”產生的。“心”是先天存在的絕對精神,又叫“一”。“一”產生“二”、“二”是看不見摸不著的沒有形質的“神”。“神”產生“數”,從“數”的推演出發,不但可以說明過去和現實世界的萬事萬物,而且可以推測未來世界的治亂興衰和人事的吉凶禍福。這就是他的哲學思想的核心,叫做象數學。邵雍把許多自然現象都納入他的象數理論體系之中加以比附,用來推演世事。聲音也是被納入象數理論體系中的自然現象之一。邵雍認為語音包括宇宙間的一切聲音。語音既無所不備而數又無所不包,所以可以用語音來表現數,用語言的變化關係來體現數的變化關係。因此從語音出發,就可以通過數的折合來推知萬事萬物的盛衰。為了數的需要,邵雍把他當時能辨別出來的語音特徵全部加以分類,按“開發收閉”、“平上去入”等類別,分別與“水火土石”、“日月星辰”等自然現象相比附,列音排字以備推演。《皇極經世書》卷七到卷十就是專講這些的。這4卷,每卷4篇,每篇兩圖,上下各一,共32個圖。每篇的兩個圖中,上邊一個叫聲圖, 下邊一個叫音圖。“聲”指韻類,“音”指聲類。這是邵雍自造的音韻術語。他把上邊的 “聲” 和“天”相比附,把下邊的“音”和“地”相比附,稱為“天聲”、“地音”。“天聲”和“地音” 相唱和可以產生萬音,因此稱為“聲音唱和”,也就是聲韻互相拼合的意思。根據上述象數學的原理和邵氏用語音來代表數的用意可以推知:聲音唱和圖是一個象數的語音系統,既包括當時當地實際使用的語音,也包括若干當時當地實際語音中並不使用的音。邵雍原有的32個圖不易看懂。今本《皇極經世書》有正聲和正音總圖,是後人為邵雍32圖作的綱領性的總音表(原書錯字現已改正):天聲圖上的“平上去入”指的是 4種調類,按《切韻》音系或今天仍然保存著入聲調類的方言,如粵方言、吳方言以及官話方言中的某些次方言來讀,系統是很清楚的。地音圖上的“開發收閉”大體相當等韻中的 4個等次,但並不完全一致。“辟翕”的意思是開合。“清濁”的意思是不帶音和帶音(一說指陰陽調類)。“日月星辰”和“水火土石”是用來跟語音“平上去入”和“開發收閉”相比附的自然現象。“天聲”有10個小圖,是因為“天干”之數為10;“地音”有12個小圖,是因為“地支”之數為12。這也是為滿足象數學的理論要求而硬性規定的語音類別,用來湊足整齊劃一、各有定位的局面。為此,按當時當地可以發出來的語音定位,凡有音無字的韻類就用○來代表;有音無字的聲類就用□來代表。此外還有許多位次按當時當地的實際語音系統不可能發出音來,韻類的位次就用●來代表;聲類的位次就用■來代表。象數學家的許多神秘觀念可以不必深究,但是從這種理論中可以看出他們對天地萬物都追求一個以四分法為原則的整齊、配套的"正"的境界。語言也不例外,一切都是萬古不易的自然安排。因此在他們的象數語音系統中就應該有天聲160位,地音192位,兩數相乘應得30720個音。這就是天聲、地音所代表的象數語音系統中包含著的天地間的正音的總數。從這兩個圖所表示的音的位次入手,同時參考其他歷史資料和現代方言材料,按照漢語語音發展規律仔細分析,就可以大體求出宋初汴洛音的原貌來。

宋初汴洛音

宋初汴洛音古甲九癸 【k】

□□近揆 【ɡ】

坤巧丘棄 【k‘】

□□乾虬 【ɡ‘】

“古甲九癸”和“坤巧丘棄”兩列應該是當時社會交際中真實存在的聲母類別,按照歷史比較法的原則應該分別擬為 【k】和 【k‘】。至於“近揆”和“乾虬”兩列,中古時代只是一類濁塞音 【ɡ】,後代朝著兩個方向發展:一個方向是保存中古的濁音性質,一個方向是變成清音。在濁音清化中,又以聲調為條件朝著兩個方向發展:原平聲音節變成送氣清音,原仄聲音節變成不送氣清音。聲音唱和圖中“近揆”與“乾虬”兩列大概正是以聲調的平仄不同來分類的。據此可知宋初汴洛地區舌根塞音已經按聲調類別不同分化為送氣與不送氣的兩種清音。從歷史上看這兩列音都是濁音,所以邵雍都列入“濁”的一類。 但是按當時實際語音看可能都是清音, 但有送氣與不送氣之別,所以一分為二,以不送氣的“近”列接配不送氣的“古”列;以送氣的“乾”列接配送氣的“坤”列。這樣處理就填滿了象數學上所要求的四分法。所以“近”、“乾”兩列字的處理法是歷史上的類別和宋初實際語音類別混合的產物, 按實際語音應該把"近"、“古”兩列合併,把“乾”、“坤”兩列合併。這就排除了四分法中舌根塞音的支離現象,實際語音中的舌根塞音聲母應該歸併為下列的兩類:

【k】 類:古甲九癸近揆

【k‘】 類:坤巧丘棄乾虬

邵雍為遷就理論把舌根塞音強分 4列,並非杜撰而實有其語音背景。從現代方言看,濁塞音的送氣與否雖不能構成辨義的對立音位,但確有【ɡ】、【ɡ‘】這兩種發音法。邵雍看到這種不同的發音,就用來作為填充四分法空位的手段。此外梵文的舌根塞音是四分的。從理論上看,邵雍的4列和梵文的4類正好相當:

“古”列~迦【ka】

“坤”列~呿【kha】

“近”列~伽【ɡa】

“乾”列~重音伽【ɡha】

邵雍的學說來自其父邵古,邵古曾受業於僧徒,因此這種四分法的語音配列,也許受僧徒影響。

通過上述這種語音考古程式,考求出的宋初汴洛音聲母系統大體如下:

雙唇音 p(卜)p‘(普)m(目)

唇齒音 挰(文)f(夫)v(武)

舌尖前音堭(足)堭‘(草)s(思)

舌尖中音t(東)t嶉(土)n(乃)l(老)

舌尖後音堮(照)堮(赤)惼(山)墭(耳)

舌面前音怱(二)

舌根音 k(古)k‘(坤)嬜(吾)x(花)γ(五)

零聲母 ═(安)

宋初汴洛音聲母系統的特點是:①中古全濁聲母已經清化;②中古“知”系“照”系兩種聲母已經合流為【堮】、【堮 】、【惼】;③中古“非敷奉”3個聲母已完全合流為 【f】。從總體上看已經相當接近《中原音韻》所代表的近代漢語聲母系統了。 ④次濁音“疑、 明、微、泥、來、日”等母一分為二,一清一濁,而且列入濁音的全是上聲字,條例分明,應當是有語音作基礎的,只是還不能確定它們的音值究竟是什麼。

宋初汴洛音的韻母系統 天聲10類,排除虛位後只得7類。這7類按現代各方言看,系統大體不亂。每類之中一二(即日月)兩列較洪,三四(即星辰)兩列較細。如“二聲”一二兩列為【a嬜】,三四兩列為【媅嬜】。 【a】洪【媅】 細。同是洪音或細音,內部又按“辟翕”分為兩類,按邵雍本意,“辟”類沒有介音 【u】,“翕”類有介音【u】 。對比傳統的“十六攝”,一個“聲”可以包含幾個“攝”。總的看系統是清楚的。其中不整齊的地方往往反映著當時語音上的變化。這是考求宋初汴洛音韻母系統的重要線索。以“一聲”為例:

平 上 去 入

辟 多(果歌開一)可(果哿開一)個(果箇開一)舌(山薛開三)

翕 禾(果戈合一)火(果果合一)化(假禡合二)八(山黠開二)

辟 開(蟹咍開一)宰(蟹海開一)愛(蟹代開一)

翕 回(蟹灰合一)每(蟹賄合一)退(蟹以合一)

按中古音系看:"多可個"屬果攝開口一等字;"禾火"屬果攝合口一等字。天聲圖把它們排成一個大類的“辟翕”兩列,系統秩然。只有“化”字特殊,“化”屬合口字,應列入“翕”類,而且屬假攝禡韻二等,今音也與“禾火”不同。但天聲圖既把它們歸為一列,可見當時一二等韻讀音的差別已經不存在了,按日本漢字音看,這些字的主要元音都是 【a】:

多 多少/たしょラ(多~た~【t‘a】)

可 可能/かのラ (可~か~【k‘a】)

個 個所/かしょ (個~か~【k‘a】)

禾 禾苗/かびょラ(禾~か~【k‘a】)

火 火災/かさい (火~か~【k‘a】)

化 化學/かがく (化~か~【k‘a】)

據此可知這兩列字的主要元音必讀 【a】。再按"辟翕"的規定,“多可個”的韻母應該擬為 【a】,“禾火”的韻母應該擬為【ua】。另外兩列:“開宰愛”是蟹攝開口一等字;“回每退” 是蟹攝合口一等字。天聲圖分列一個大類中的“辟翕”兩列也很整齊。按日本漢字音看這些字的主要元音也是【a】,此外,還有韻尾【i】:

開 開明/かいめい (開~かい~【k‘ai】)

宰 宰相/さいしょラ(宰~さい~【sai】)

愛 愛/ぁいどく (愛~ぁい~【ai】)

回 回復/かいふく (回~かい~【k‘ai】)

每 每每/まいまい (每~まい~【mai】)

退 退席/たいせき (退~たい~【t‘ai】)

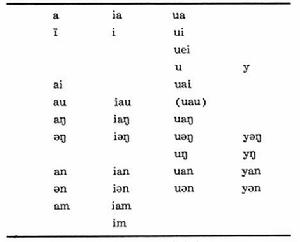

據此可知宋初汴洛音中上述兩列字的韻母“開宰愛”是【ai】,“回每退”是 【uai】。按照語音規律,在這樣的語音配置下,前高元音韻尾容易使主要元音變細一點,所以這兩列音的實際音感應該是 【i】【ui】。天聲圖把它們排在三四兩列是完全合乎圖旨的。經過上述的語音考古程式,可以求出宋初汴洛音的韻母系統如:宋初汴洛音韻母系統的特點是:①中古一二等韻合流,三四等韻合流,大體已出現"四呼"的格局。②中古止攝某些細音字已經變洪, 出現了舌尖元音(即【徲】、【媩】二音)。

宋初汴洛音

宋初汴洛音平上 去 入

東【-u嬜】董【-u嬜】送【-u嬜】屋【-uk】

仙【-εn】獮【-εn】線【-εn】薛【-εt】

山【-n】產【-n】襉【-n】黠【-t】

侵【-em】寢【-em】沁【-em】緝【-ep】

這4 列韻目,按讀音看是:【-u嬜】~【-uk】, 【εn】~【εt】,【n】~【t】,【em】~【ep】。可是聲音唱和圖把本來收【-t】【-k】尾的入聲韻全部改配陰聲韻。 如"一聲"中“舌”字本屬山攝薛韻, 在《切韻》音中與“仙獮線” 3個陽聲韻相配, 在聲音唱和圖中卻與果攝的“多可個” 3個陰聲韻的位次相配。“八”字本屬山攝黠韻,在《切韻》音中與“山產襉”3個陽聲韻相配,在聲音唱和圖中卻與果攝的“禾火化” 3個陰聲韻的位次相配,由此可見在宋初汴洛地區這些入聲韻已經失掉塞音尾, 與陽聲韻相配不協調, 所以改配陰聲。因為入聲失掉塞音尾後事實上已經與陰聲韻一致, 只是發音短促(有些韻主要元音稍有變異), 所以比配陽聲韻協調。不過“七聲”中這類收【-m】尾的陽聲韻仍有“十”、“妾”這樣的入聲字相配,可知當時收【-p】尾的入聲類還保留著。由此可見宋初汴洛地區的入聲變化有快慢兩種,慢的一種是收【-p】尾的,快的一種只是開尾短調。此外,原來濁聲母上聲字變成去聲字。邵雍的時代上距作《切韻》的陸法言400年左右,下距作《中原音韻》的周德清300年左右。《皇極經世書》聲音唱和圖所反映的宋初汴洛音與《切韻》音有相當大的差異而與《中原音韻》音相近,處於從中古音到近代音演變的過渡階段。

參考書目

周祖謨:《宋代汴洛語音考》,《問學集》下冊,中華書局,北京,1966。

陸志韋:《記邵雍皇極經世的“天聲地音”》,載《燕京學報》第31期,1946。

李榮:《皇極經世十聲十二音解》,《切韻音系》附錄,中國科學院印行,北京,1952。