簡介

安南屬明時期(1407年─1427年),在越南被稱為“第四次北屬時期”(越:Thời Bắc thuộc lần 4/時北屬4?)或“屬明時期”(越:Thời thuộc Minh/時屬明?),是越南(安南)被中國明朝永樂、洪熙、宣德三代皇帝統治的歷史時期。在此一期間,明朝消滅越南胡朝,改稱越南為“交趾”(當時國境相當於現今的中部及北部),掃平意圖恢復陳朝統治的後陳朝勢力,建立起府、州、縣的中央直轄方式,採取移風易俗及推行儒學教化的政策。但明朝的統治激起越南人民反感及叛變,尤以藍山豪族黎利最具影響力,並於抗明十年戰爭(1418年─1427年)後結束屬明時期。後世歷史學家,如中國郭振鐸、張笑梅,指出明朝占領越南之舉實屬“非正義”,不過該時期里,中越兩國的文化、經濟、科技等方面的交流,對越南社會發展起到了一定作用。明朝侵入越南

背景

中國明朝之所以發動侵越,與越南內部鬥爭有著密切關係。1400年,陳朝權臣胡季犛篡位,建立胡朝,改國號為“大虞”。不久後自稱太上皇,由兒子胡漢蒼即皇帝位。由於前朝陳氏原是向明朝稱臣,世世受明冊封,憑著篡奪得國的胡氏為免惹起明朝猜疑,便於1403年農曆四月丁未遣使赴明,向剛起兵奪位的明成祖聲稱陳氏“宗嗣繼絕,支庶淪滅,無可紹承。臣,陳氏之甥,為眾所推”,欲藉此聲稱自己具有統治資格,要求明朝冊封。明成祖派楊渤到越南觀察後,當地陪臣耆老跟隨他向成祖上奏稱“眾人誠心推ᗨ權理國事”,明廷一時再沒有懷疑的理由,便封胡漢蒼為“安南國王”。1404年農曆八月乙亥,陳朝遺臣裴伯耆到明廷,控

另外,明越兩國又因領土問題出現外交風波。1405年,廣西省思明土官及雲南省寧遠州土官向明廷控訴,轄境猛慢、祿州等地被越南所占。為此,明廷於該年農曆二月,遣使責難胡朝,要求取得祿州,胡朝便被迫將古樓等五十九村交給明朝政府。

胡朝雖然願意息事寧人,但兩國關係仍然緊張。其後,胡朝所派到明廷的使節,都遭扣留,不許回國。明廷又派員入越,查探山川道路險要之地,以為日後南征的準備。另外,胡朝的南鄰占城,曾於1404年遣使入明,聲稱遭到胡氏“攻擾地方,殺掠人畜”,並進一步“請吏治之”,這亦引起了明廷的注意。

不過,明成祖仍未敢輕言出兵。1405年年底,雲南將領沐晟建議出兵,卻遭明成祖反駁說:“爾又言欲發兵向安南。朕方以布恩信,懷遠人為務。胡ᗨ雖擾我邊境,令已遣人詰問,若能攄誠順命,則亦當弘包荒之量。”至於陳天平的處置,明廷則決定送歸越南,並要求越人“以君事之”,奉為國主。越南方面,胡朝有感於對明關係緊張,亦積極防備,重編軍制,在多邦城(陳仲金說位於山西省先豐縣古法社)加強防守,於各個河海要處裝插木樁陷阱,整頓軍庫,招募人民有巧藝者入伍。但胡朝君臣對明主戰或主和,意見分歧甚大,有官員認為只好“從他(明朝)所好,以緩師可也”,左相國胡元澄則認為只決定於“民心之從違耳”,對明作戰並無十足把握。

明軍南下

1406年,明朝派鎮守廣西都督僉事黃中領五千士兵(《大越史記全書》稱領兵十萬),護送陳朝“前國王孫”陳天平回越南(《明實錄》把事件列在該年農曆三月丙午;《大越史記全書》則列入農曆四月八日)。當進入越南境內的支棱隘時,遇上胡軍截擊,明軍不敵,陳天平及部份士兵被俘。陳天平經胡朝審訊後,被“處陵遲罪”。明成祖得悉後大怒,便“決意興師”。同年年中,明成祖派總兵官朱能、左副將軍沐晟、右副將軍張輔、左參將李彬、右參將陳旭等領兵(《大越史記全書》稱共有八十萬人,中國學者郭振鐸、張笑梅認為可能有誇大),分兵兩路,開進越南的白鶴江會師,一邊向越南腹地步步推進,一邊發出檄文向越人呼籲胡季犛父子的行為是“肆逞凶暴,虐於一國”,並列出胡氏“兩弒前安南國王以據其國”、“賊殺陳氏子孫宗族殆盡”、“淫刑峻法,暴殺無辜,重斂煩征,剝削不已”等二十大罪,又稱明軍的到來是“吊爾民之困苦,復陳氏之宗祀”,以使民心動搖。果然,不少越人“厭胡氏苛政,罔有戰心”,有助明軍前進更為順利。農曆十二月丙申十一日,胡軍的主力退守多邦城,明軍亦看準該城位於河邊,有較大面積的沙灘可供搶灘,於是分兵進攻,成功以火銃擊退胡軍象兵。其後,明軍攻入越南的重要城市東都升龍,並大肆掠奪,“擄掠女子玉帛,會計糧儲,分官辦事,招集流民。為久居計,多閹割童男,及收各處銅錢,驛送金陵”。

占領越南

1407年年初,明軍攻破升龍後,向胡朝的首都清化繼續前進,胡氏皇子胡元澄領軍退守黃江(在今越南河南省的一段紅河),與胡季犛、胡漢蒼會合。明將沐晟則進駐木凡江(在今越南河西省,與黃江相接)預備出擊。農曆二月,沐晟沿江兩岸擊敗胡元澄軍,追擊至悶海口(在今越南南定省),因軍中爆發疾疫,明軍移師到鹹子關立塞備戰。農曆三月,胡軍集合水步大軍七萬,號稱二十一萬,與明軍爆發鹹子關之戰。結果胡軍潰敗,大批兵士溺斃於該處河流,無數船隻及軍糧沉沒,胡氏父子敗逃,最終在農曆五月十一日在奇羅海口(在今越南河靜省奇英縣)被明軍俘獲,胡朝滅亡,領土被明朝占領。據當時的統計,越南土地人口物產資料為:府州四十八、縣一百六十八、戶三百一十二萬九千五百、象一百一十二、馬

胡朝亡後,明成祖在農曆六月癸未朔下詔,聲稱這次軍事行動是為了越南原本的陳氏王室著想,“期伐罪(指胡朝)以弔民,將興滅而繼絕”,並打算對“久染夷俗”的越人“設官兼治,教以中國禮法”,以達致“廣施一視之仁,永樂太平之治”。明廷又以陳朝子孫被胡氏殺戮殆盡,無可繼承,於是在越南設定“交址都指揮使司”、“交址等處承宣布政使司”、“交址等處提刑按察使司”等官署,將之直接管轄。

明朝在越南的統治

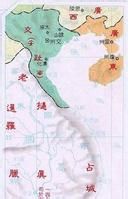

地理建置

戶口管理

明朝對交址人口,採取與內地相同的黃冊制度來辦理。官府把交址人丁的姓名、年齡和籍貫,記載到簿冊,並按這些資料,製成證件,由人丁持有,以備官府查核。若發現某人的證件與簿冊所載不符,便須抓去當兵。明人官府的薄冊,會登記交址境內每一里(在鄉村,則設立里甲制,以一百一十戶為一里,十戶為一甲,里有里長,甲有甲首)、一坊(城市)及一廂(城郊)的所有丁數及田數。孤寡殘疾者則另用稱為“畸零”的簿冊來登記。這些簿冊又會在卷首繪畫地圖。簿冊編制完畢後,即抄成一式四份,一份黃色封面的交到中央戶部,其餘三份封面為青色,交給交址承宣布政使司及各府、縣保存。每十年更新田丁的數目。

經濟賦役

明朝對交址採行多項稅務及賦役制度。負責徵收的官員,在府州縣有稅課司、河泊所副使等,另外有本場局使副等名目。1414年,明廷規定交址每畝田征粟五升,植桑沙每畝征絲一兩,每一斤絲征絹一匹。明政府又設鹽稅,交址人民每月煮鹽若干,送交提舉司收藏,待承宣布政使司檢驗後,才可發賣。若私煮或私賣,則會被判罪。明朝又加緊開取交址資源,運回中國。凡是金銀礦產,都設官督民開採。在山林地區,令人民尋找象牙、犀角。在海濱地區,令人民到下海採集珍珠。另外,土產如胡椒、香料,以及珍禽異獸如鹿、象、龜、雀、猿、蛇等,都大肆搜刮,以帶回中國,以致民不聊生。

文教及選拔

明朝政府在交址開設學校,訪求有在儒學、醫術、僧道方面有才能的,都委以官職,並使之教授有關才藝。而在交址人的學習課程方面,明廷把中國儒家典籍中的《四書五經》、《性理大全》等書頒發給各州縣做讀本,並派僧道傳布佛教、道教。對交址知識份子,明廷在占領之初便致力招攬。如在1407年農曆六月癸卯,明成祖向交址總兵官張輔等下令,將該地“懷才抱德、山林隱逸、明經能文、博學有才、賢良方正、孝弟力田、聰明正直、廉能幹濟、練達吏事、精通書算、明習兵法、武藝智謀、容貌魁偉、語言便利、膂力勇敢、陰陽術數、醫藥方脈之人,悉心訪求,以禮送赴京擢用。”後來更制定了歲貢生進入國子監的措施:起初規定府學每年兩名入選,州學每兩年三名入選,縣學每年一名入選。後來改為:府學每年一名入選,州學每三年兩名入選,縣學每兩年一名入選。由承宣布政使司、提刑按察使司及府州縣地方官員負責,安排生員在入選後第二年的農曆正月一日進京朝覲。至於入選為歲貢生進入國子監的條件,則是“不拘入學年月淺深,擇有學行者”。

習俗風尚及社會民生

明朝統治交址期間,曾實行與越人習尚及生活有關的措施。按越南史家陳仲金的說法,明廷是企圖“使安南人同化於中國人”。不過,其若干措施,亦如中國學者郭振鐸、張笑梅所說,是“穩定社會秩序”具體情況是:祭祀:1414年農曆九月,下令設立文廟、風雲、山川等神壇壝,依時進行拜祭。

衣冠服飾:1414年農曆九月,男女不許剪髮,婦女必須穿短衣長裙,與中國衣冠制度相同。

民眾待遇:在戰事中死亡的將士民眾,均予以妥善安葬;年邁有聲威者,給以禮遇;鰥寡孤獨無依者,設養濟院收容。又對被胡朝迫害慘死的陳朝貴族,給以追贈諡號及修理墳墓。

驛站制度

1415年農曆十月,明廷聽從總兵官張輔的建議,從中國欽州地區至東關城(今越南河內)一帶,建立驛站系統。於是,明政府於東關城至慈山府嘉林縣(今越南北寧省嘉平縣)設定馬驛;另外,明政府又在至靈縣(在越南清化省)、東潮縣(在越南海陽省)而到與中國欽州接壤的萬寧府,設定水驛,以便公文傳遞。兵制

1416年,明總兵官張輔在交址抽調人民當兵,方法是:在設有衛所的地方,每戶抽三丁當兵,而清化以南,因人口較少,每戶只抽二當為兵。在沒有設立衛所的地區,則在險要處設立堡柵,由民兵負責把守。越人起事抗明

原因

中國明朝攻占越南不久,越人便奮起抵抗,雖然多次遭明軍平定,但起兵潮流仍此起彼落,持續了二十年,最後更成功驅逐明人。越人之所以要發動抗明,越南近代史家陳仲金簡單歸納為兩點:“陳朝宗室還有人企圖恢復舊業,況且我國尚有許多人不願做中國的奴隸”。詳細而言,則有如下因素:明朝官府的壓迫:明廷在越南實行的統治措施當中,無可避免地擾亂了越人的生活,加上派往越南的官員,往往以高壓控制,使當地人大感困苦,《明史》記載“交人(越南人)苦中國約束,又數為吏卒侵擾,往往起附賊,乍服乍叛。”較顯著的例子是侵漁當地百姓的中官馬騏,連交址承宣布政使司也無法禁制,“馬騏貪暴,洽不能制,反者四起”;“中官馬騏以採辦至,大索境內珍寶,人情騷動,桀黠者鼓煽之,大軍甫還,即並起為亂”,但是明政府仍不恤當地民情,刑罰嚴酷,使起事者有增無已。抗明勢力之一的清化藍山豪族黎利,曾憶述他的起兵,本是不得已地被明人迫出來的:“及其(明朝)賊虐愈甚,民命弗堪,凡有智識者,皆被其害。朕雖罄家所有以奉事之,冀其免禍,而彼害朕之心曾不少恕,義兵之舉,朕實出於不得已焉耳。”

陳朝支持者的企圖恢復舊業:1407年十月,明朝滅胡朝後不久,便有簡定帝陳頠的起兵,務求“興復陳室”,歷史上稱為後陳朝。到重光帝陳季擴領導時,更是“豪傑從風回響”,聲勢浩大。

民族因素:越共學術機關越南社會科學委員會提出,越人起義抗明與民族氣節有關,“我國(越南)人民仍然保持了象徵著民族的崛起和自豪的英雄氣概。從明軍侵犯我領土、踐踏民族獨立的時候起,我國人民就在全國各地拿起武器跟敵人進行了激烈的鬥爭。”到後來黎利得勝後發布的《平吳大誥》,便提出中越本為兩個不同的國家:“惟我大越之國,實為文獻之邦。山川之封域既殊,南北之風俗亦異。自趙、丁、李、陳之肇造我國,與漢、唐、宋、元而各帝一方。”此種概念,成為越人起兵抗明的動力之一。

陳氏遺裔起事

1407年,明軍占據交址後,訪求陳氏子孫,但近代越南學者陳仲金卻認為這只是故意欺騙,以便殺害,因此無人敢出。到該年的農曆十月初二,陳頠(舊號簡定,據越南史載是陳藝宗的次子)在謨渡(在今越南寧平省安謨縣安謨村)與陳肇基起兵,自稱“簡定帝”,建元興慶,是為後陳朝,在乂安、化州一帶活動,曾降明軍的鄧悉改投陳頠,於是軍勢逐漸強大,更於1408年農曆六月的日麗海口之戰擊敗明軍,收復了乂安以南的國土,這令交址的明人官署感到難以收拾,向明廷上奏“逆賊簡定、鄧悉等聚眾,請益兵剿之。”到農曆十二月中,陳頠會合順化、乂安、清化等地軍隊,準備進攻東都。明廷派大將沐晟與都指揮使司呂毅所率領的四萬雲南兵討伐,並在逋姑桿(在今越南南定省)與陳軍爆發激戰,結果明軍大敗,呂毅戰死,沐晟退至古弄城(在今越南南定省懿安縣平格村)。陳頠正想乘勝追擊時,被鄧悉勸阻,於是後陳朝發生內哄,鄧悉被誅,鄧悉之子鄧容到清化,並找到陳藝宗之孫陳季擴,於支羅縣(在今越南河靜省)尊立為帝,年號重光。其後,陳季擴乘著陳頠忙於跟明軍作戰之機,俘擄陳頠,尊為太上皇,以圖一同抗明。明廷調兵遣將,務求鎮壓交址的動亂。1409年農曆二月,派張輔為總兵,王友為輔,率軍進入交址救援。張輔先追擊陳頠,於美良縣將之擒獲,俘送金陵。陳季擴則逃回乂安。張輔軍所到之處又多行殺戮,甚至積屍為山、抽腸系樹、煎肉取膏、炮烙為戲等等,尚生存的則被掠為奴婢而轉賣。

1410年以後,陳季擴軍與明軍周鏇後,始終無力抵禦,向明廷求封請和又不被接納。1413年農曆四月,張輔軍攻打乂安,陳季擴軍缺乏糧食,殘存者僅十分之三四。最終,張輔攻破化州,陳季擴潛逃不遂就擒,被押解燕京途中投海自盡。後陳朝告終。

民變蜂起

除陳氏遺族的反明抗爭外,尚有其他多股起事勢力,情況如下:| 起事 | 戰況 |

|---|---|

| 同墨 | 1410年,清化人同墨自稱“擄掠將軍”,曾擊破明軍,俘獲明軍指揮,並獲陳頠授任“清化郡府管”,但最終亦潰散。 |

| 阮銀河 | 勢力較次於同墨,但“亦諸豪之尤者”,最終亦潰散。 |

| 黎蘃 | 清威人黎蘃殺明軍都司盧旺,據慈廉縣,明人愄懼,後來潰散。 |

| 黎康 | 清潭人,擁眾拒敵,最終潰散。 |

| 杜檜、阮囂 | 長安人,擁眾拒敵,最終潰散。 |

| 紅衣起義軍 | 起源於太原省的小數民族起義軍,常常身穿紅衣,開始活動於1410年。“紅衣”起義軍後來擴大到越南北部、西北部和清化省及義安省山區,對明政府所造成的損失甚大。據《明實錄》所載,到1426年農曆三月,太原、宣化二府仍有一批“紅衣黑胸”,號稱“紅衣賊”的抗明起事部隊(明人稱這與“交址宣化、嘉興等府賊首周莊等糾合雲南寧州紅衣賊”有關而且太原、宣化鄰近雲南的寧遠州),每當明軍征討,便逃入山林,明軍撤去便再出來繼續行動。 |

| 陳月湖 | 在清化磊江糾合“蠻人”起事,自稱月湖王,1415年農曆十月被明軍擊敗俘獲,送到南京處死,餘黨郭元慶相繼被殲滅。 |

| 阮貞 | 阮貞等人在陸那縣地區起事,1417年農曆閏五月被明軍平定,處死。 |

| 黎核、潘強等 | 順州人黎核、潘強、土官同知陳可論、判官阮昭、主簿范馬緩、千戶陳惱、百戶陳吾儕、南靈州判官阮擬、左平縣知縣范伯高、縣丞武萬、百戶陳巴律等起事,參與人數達千餘人,1417年農曆六月被明軍所平。 |

| 楊進江 | 1417年農曆十月,楊進江在北晝等寨起事,遭明軍平等,楊進江等被處斬,餘眾潰散。 |

| 潘僚 | 1419年農曆七月,乂安知府潘僚(亦為當地人)因明政府逼取金銀,便起兵包圍乂安。後來被明將李彬擊敗,逃到哀牢。(《明實錄》稱事件發生於農曆八月,又稱潘僚失敗後到玉麻州投靠當地土官,被李彬遣人追捕)其後,潘僚於十一月集合“紅衣賊”千餘人對抗明軍,戰敗,逃入寮國。 |

| 范軟 | 1419年農曆十月,范軟等在俄樂縣巨勒冊聚眾起義,被明軍擊破,處斬范軟。 |

| 陳直、武貢等 | 1419年農曆十一月,乂安府偈江縣地區的陳直自稱“金吾將軍”,與“紅衣賊”聯合起兵。另外,該縣的淘金戶武貢、耆老黃汝典,以及丘溫縣人農文歷、武定州人陳大果、快州人阮特、善誓縣人吳巨來均起事反明,不久被明軍剿捕。 |

| 鄭公證、黎行等 | 1419年農曆十一月,鄭公證、黎行、范善、阮持、阮多構、陳芮等,見東關城(即東都)防守薄弱,一同起兵,但均被明將李彬所敗。 |

| 陶強 | 1419年農曆十一月,嘉林州善才縣人陶強起事,曾一度打敗明軍,但最後亦被李彬遣將擊破,最終,陶強被明軍擒殺。 |

| 丁宗老 | 1419年農曆十二月,建平府大灣縣丁宗老等起兵,不久被明軍所平。 |

| 范玉 | 安老縣(在今越南海防地區)塗山寺僧人范玉聚眾起兵,自稱“羅平王”,建元“永寧”,建置官屬,於東北沿海一帶活動。1419年農曆十二月,明軍擊破范玉軍隊,范玉脫走。 |

| 黎餓 | 1420年農曆六月,出身家奴的黎餓,在諒山一帶詐稱陳睿宗玄孫,糾合數萬人起兵,自稱“天上皇帝”,改元“永天”,攻打昌城、平灘柵等地。後來被明將李彬以大軍擊敗,黎餓逃去,不知所終。 |

黎利起義、屬明終結

1418年農曆正月,清化梁江藍山鄉的豪族黎利發動起義,自稱“平定王”,盤踞該地與明軍對抗。明軍征討數年,還未能將之消滅,便嘗試採取利誘策略。據《大越史

1424年,黎利聽從少尉黎只的建議,制定了“先取茶隆(在今越南乂安省),略定乂安,以為立腳之地,資其財力,然後返斾東都”的方略,在越中地區日漸坐大,包圍西都,進占順化、新平等地,明廷也不得不多派兵員赴越增援。1426年,黎利軍進迫河內,明徵夷將軍王通會合十萬大軍迎敵。農曆十月,在崒洞之役(又作ᨧ洞。《明實錄》記載戰事發生於農曆十一月,《大越史記全書》則記載在農曆十月)中,王通擬定設定伏兵,引誘黎利軍隊,但因軍中的偵察人員被黎軍所擒獲,因而早有準備。黎利軍便故意引誘明軍,時值大雨滂沱,道路難行,明軍遭黎利軍四面夾擊而大敗。據《大越史記全書》所說,此役中明軍陣亡者有五萬餘人,被俘者萬餘人。

明朝征夷將軍王通在崒洞之役大敗後,便爭取機會重整軍力,又佯作與黎利議和。黎利明白這一點,便繼續進兵,攻取東都(河內)附近城池。到1427年正月務求把一部份明軍部隊圍困在內,使之孤立無援。明廷派柳升(越南典籍作“柳升”)再加兵十萬前來增援。柳升抵達邊境時,黎利曾要求“罷兵息民,立陳氏之後主其地”,唯柳升沒有即時處理,只把信函原封不啟,送交明廷,自己則領兵再戰。黎利軍則採取誘敵深入的方法,在支棱之役中擊殺柳升,明軍又遭黎利軍從各路進攻,陷於總潰敗的狀態。

明徵夷將軍王通見援兵戰敗,知道大勢已去,便與黎利議和,並向明廷通知實況。明宣宗皇帝亦考慮到“數年以來,一方不靖,屢勤王師”,便允許撤兵。黎利得勝後,就發布阮廌所起草的《平吳大誥》,稱他自己的抗明鬥爭是“仁義之舉,要在安民,吊伐之師,莫先去暴”;提出中越兩國是“山川之封域既殊,南北之風俗亦異”,因而有必要脫離明朝統治,自行建國,於是建立後黎朝。

其後,1431年農曆正月五日,黎利接受明朝冊封,安南從此朝貢不絕。

屬明時期的中越交流

書籍文獻的流傳

越南在屬明期間,中越兩地的書籍,因明政府的政策關係而有所流通。明廷下令將《四書五經》、《性理大全》等中國思想文化要籍頒行交址各地,以供人民學習。另外,明朝政府又曾將一批越南書籍文獻帶到中國。這批文獻的情況見如下表:| 作者 | 著作 |

|---|---|

| 李太宗 | 《刑書》三卷 |

| 陳太宗 | 《國朝通禮》十卷,《刑律》一卷,《建中常禮》十卷(范宏科指出《建中常禮》實際應為一卷),《課虛集》一卷,《御詩》一卷 |

| 陳聖宗 | 《貽後錄》二卷,《箕裘錄》一卷,《詩集》一卷 |

| 陳裕宗 | 《陳朝大典》二卷 |

| 陳仁宗 | 《中興實錄》二卷,《詩集》一卷 |

| 陳明宗 | 《詩集》一卷 |

| 陳英宗 | 《水雲隨筆》二卷(范宏科指出《水雲隨筆》其實早在陳英宗臨終前已焚毀) |

| 陳藝宗 | 《葆和殿余筆》八卷,《詩集》一卷 |

| 陳興道 | 《兵書要略》一部,《萬劫秘傳》一部 |

| 朱文貞 | 《四書說約》一部,《樵隱詩》一集 |

| 威文王陳國遂 | 《岑樓集》一卷 |

| 昭明王陳光啟 | 《樂道集》一卷 |

| 司徒陳元旦 | 《冰壺壑集》一卷 |

| 阮忠彥 | 《介軒詩集》一卷 |

| 范師孟 | 《峽石集》一卷(范宏科指出,《峽石集》應為《峽山集》) |

| 陳元璹 | 《菊堂遺草》二卷 |

| 胡宗鶩 | 《討閒效顰》一卷,《越南世志》一部,《越史綱目》一部 |

| 黎文休 | 《大越史記》三十卷 |

| 阮飛卿 | 《蕊溪詩集》一卷 |

| 韓詮 | 《披砂集》一卷 |

| 李濟川 | 《越甸幽靈集》一卷 |

工、商及技術的交流

明朝統治交址時,曾吸納當地的技術人員。1407年農曆九月癸酉,交址總兵官張輔遣送當地“諸色工匠”七千七百人入明。在1413年農曆正月,明政府選取匠人,攜同其家眷送到燕京,負責造船。二月,明政府招攬商客,將粟航運到中國廣東、福建、浙江、四川、雲南等地售賣。在明廷吸納的技術專才當中,還包括越南胡朝的皇子胡元澄。胡元澄曾替胡朝領兵作戰,在火藥及武器方面有較深的認識。據《明實錄》的記載,胡元澄被俘到明廷後,得到明成祖的赦免,並獲“授以官,督造兵仗局銃箭、火藥”。《明史》亦記載了明廷得到新的火炮技術後加以套用的情況:“至明成祖平交阯,得神機槍炮法,特置神機營肄習。制用生、熟赤銅相間,其用鐵者,建鐵柔為最,西鐵次之。大小不等,大者發用車,次及小者用架、用樁、用托。大利於守,小利於戰,隨宜而用,為行軍要器。”

胡元澄為明朝政府效力,推動了火器軍事的發展,獲得明人的肯定,甚而尊之為“火器之神”。

歷史意義

在越南,古今大都把屬明時期視為一個亂世及亡國階段。如《平吳大誥》便歷數明朝的罪狀是“狂明伺隙,因以毒我民。惡黨懷奸,竟以賣我國。焮蒼生於虐焰,陷赤子於禍坑。欺天罔民,詭計蓋千萬狀。連兵結釁,稔惡殆二十年。敗義傷仁,乾坤幾乎欲息。”後黎朝史家黎嵩

中國學者郭振鐸、張笑梅則提到“明朝對安南的占領是非正義的”,但同時亦指出,“明朝在安南二十餘年裡,推行中國的封建中央集權政治制度、封建經濟模式以及科技文化等,均對安南封建社會的發展起重大作用,這是無法否認的客觀事實。”

對於中國明王朝而言,占領安南時適值是鄭和下西洋的年代,《明史》就提到占領安南有助於招倈諸國:“是時,交阯已破滅,郡縣其地,諸邦益震讋,來者日多。”不過,明王朝亦為占領安南付出了一定的代價,學者陳學霖便提到明成祖罔顧明太祖把安南列為不征之國,將之占領後所帶來的問題:“永樂帝不顧這種祖訓,錯誤地認為安南的內部事件威脅著明帝國的安全,於是他想把安南併入帝國的版圖。這一決定造成了明代初年政治上和軍事上最大的災禍。”