職員表

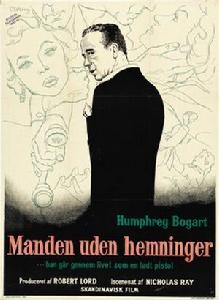

導演:尼古拉斯·雷編劇:Andrew Solt / Edmund H. North / Dorothy B. Hughes

製作人:Henry S. Kesler / Robert Lord

原創音樂:喬治·安太爾

攝影:Burnett Guffey

剪輯:Viola Lawrence

美術設計:Robert Peterson

布景師:William Kiernan

服裝設計:Jean Louis

副導演/助理導演:Earl Bellamy

演員表

| 角色 | 演員 | 備註 |

|---|---|---|

| Dixon Steele | 亨弗萊·鮑嘉 | ---- |

| Laurel Gray | 格洛麗亞·格雷厄姆 | ---- |

| Det. Sgt. Brub Nicolai | 弗蘭克·洛夫喬伊 | ---- |

| Capt. Lochner | Carl Benton Reid | ---- |

| Agent Mel Lippman | Art Smith | ---- |

| Sylvia Nicolai | 傑芙·唐內爾 | ---- |

| Mildred Atkinson | Martha Stewart | ---- |

| Charlie Waterman | Robert Warwick | ---- |

| Lloyd Barnes | Morris Ankrum | ---- |

| Ted Barton | William Ching | ---- |

| Paul | Steven Geray | ---- |

| Hatcheck Girl | Pat Barton | ---- |

| Mr. Swan | Guy Beach | ---- |

劇情簡介

迪克遜·史蒂爾是個劇作家,他頗重情誼,但表面上卻玩世不恭。一次,他在酒店思考如何將一本三流小說改編為劇本,衣帽間管理員米爾德麗德恰好讀過這本書,為圖省事,他請她下班後到他家做客,將這個故事講給他聽。第二天,米爾德麗德被發現死於謀殺。女鄰居勞雷爾·格雷作證,米爾德麗德確於當晚一個人離開了史蒂爾的家。於是,史蒂爾同勞雷爾開始交往,並有了感情。但警察和史蒂爾以前的朋友並不放過他,流言蜚語傷害了他們間的真摯感情,這使勞雷爾對史蒂爾產生了懷疑,而史蒂爾的脾氣也因此變得粗暴蠻橫。憤怒失望的史蒂爾幾乎用自己的行動證實了別人對他的誹謗:由於得不到勞雷爾的愛,他幾乎要對她下毒手。這時,警察抓到了真正的兇手,但出現了縫隙的情感已不可能像從前一樣了,他們只得痛苦地分手。影片賞析

這是一部簡潔的電影,它的好也正基於此。故事一開始,編導就擺明車馬,史蒂爾不是真兇,之後的劇情就專注於敘述兩人之間的戀情發展,但情節之中卻不停暗示著這段感情最後的低落結局,於是可能是這部電影內部唯一具備的商業元素:懸疑,到了故事中途也蕩然無存。於是一切形式成了浮雲,轉而關注的正是編導所強調的:細節的轉折、人物情緒動力由弱到強的累積以及外界作用力。這是個很有趣而且矛盾的做法:首先說明史蒂爾不是真兇,然後在愛情故事占據絕大部分敘事時間裡尋找合適的切入點,鋪設疑點並將矛頭指向史蒂爾,這些疑點要悄無聲息的進入,累積起來的力度又不能破壞最初的無罪設定,同時還必須具備有效破壞力,這樣戀人間由聚到散的結局才不會突兀。同時創作者還必須兼顧另一個結構問題,如果把這些細節全部寫進兩人戀情發展的故事線之中,情節就會變得臃腫,節奏就會無法掌控。

解決辦法其實很簡單。故事一開始,就清晰地分出三條故事線索:其一是史蒂爾接下了改編一部小說的工作,要創作出一個以懸疑兇殺為賣點的電影劇本;其二是謀殺案的偵破;其三就是男女主角之間的愛情。這樣一來,所有的疑點都能夠均勻有序地進入了故事。甚至在三條故事線開始之前,伏筆就已經被安排進入故事。第一場戲裡,史蒂爾突然被激怒出手打人,就為其性格中的暴力傾向埋下了第一個伏筆。

根據這三條不同的線索,伏筆巧妙地附著其上。格雷對史蒂爾的不信任,主要來自於兩個方向,一是直接的體會,在交往中對史蒂爾的深入了解;二是外界力量的間接影響,比如來自於警探的誤判,來自友人的猜疑;當這兩種力量結合到一起的時候,錯誤的認知就開始根深蒂固,揮之不去。隨著感情的發展,史蒂爾性格中的暴力傾向越來越清晰;在與友人交往中,作為一個劇作家對於犯罪心理、行為的職業認識又帶來莫須有的猜疑;謀殺案久告不破,固執的警長始終認為真兇就是史蒂爾,這一切,都深刻地影響著格雷的內心世界。

為了在無罪的設定下最大限度營造出真假莫辨的效果,圍繞史蒂爾的人物設定也頗有心思。他的警探朋友、經紀人都是他的堅定信任者;警長是堅定的懷疑者;朋友之妻跟格雷則是居於其中,並逐漸向後者靠近。整個人物關係網的設計近乎平衡狀態,對立衝突的兩種力量始終保持處於不確定的均衡狀態,第二幕尾段情感價值的逆轉因而變得更加強而有力,並將故事直接推向第三幕高潮。

故事進入第三幕後,所有的鋪墊都已完成,高潮處於集中爆發前的臨界狀態,全片最令人激賞的一場戲終於來到。第二幕末尾,真兇已經查明,警方正欲將訊息通知史蒂爾和格雷,卻聯繫不到兩人。此時史蒂爾因為劇本一事在酒吧短促爆發,當他恢復平靜後與格雷一起離開。警方的電話追打過來時,卻找不到兩人。在格雷的住處,史蒂爾誠摯的向格雷道歉,似乎一切煙消雲散。但格雷的一些怪異舉止再次引發史蒂爾的猜疑,情緒開始醞釀,一觸即發中,電話突然響起……此時我們已經確定史蒂爾是無辜的,我們期待兩人的感情不會因為誤會而終結,我們期待著兩人冰釋前嫌,我們等待著一通電話……卻是航空公司的電話,她訂的航班取消了。於是格雷打算離開的想法暴露,史蒂爾徹底失控,他暴怒中掐住格雷的脖子,他要殺了背叛自己的格雷……格雷全力也無法掙脫,似乎所有事情都在往壞方向發展,電話又一次響起……似乎是另一道追魂鈴聲,格蕾面如死灰……史蒂爾拿起電話,卻是警方打來的電話,警長要向格雷道歉……放下電話,史蒂爾徹底清醒,於是交給格雷。真想大白後,這兩人還能回到最初嗎?僅僅兩通電話,就成功營造出兩個轉折點,在故事最高潮的時候將情節一再逆轉,實在是神來之筆。

作為一部以節奏取勝的非典型懸疑電影,尼古拉斯·雷對全局的掌控和鮑嘉對人物的演繹是影片成功的兩大關鍵。尤其是鮑嘉的內斂表演,極富層次,配合影片的節奏、進度和速度,收放自如,無論是即興演繹還是厚積薄發,鮑嘉演起來都是遊刃有餘,不愧是好萊塢評出的二十世紀頭號演員。