簡介

威爾遜旋迴

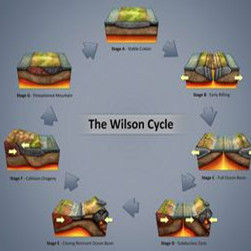

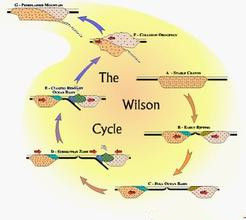

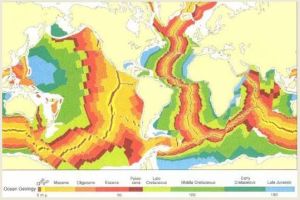

威爾遜旋迴岩石圈板塊基本上重力均衡漂浮於地幔軟流圈之上,岩石圈板塊因下部熱對流而隨之被馭拖漂移。板塊運動由洋中脊生長邊界的擴散速率測算,或消亡邊界的運動特徵及被動大陸邊緣間的對比,顯示出洋盆開與合雖具周期重複性,但其時間可長可短,由幾億年至2000萬年不等,並無一定規律性。由於洋中脊的生長擴散速率變化不大,從而認為板塊構造運動及其作用,基本上是一個連續的發展過程,遞進較為均勻,不具脈衝性運動或間隙性。這是板塊構造學對傳統大地構造學說造山旋迴周期性認識的一個重要改變。

威爾遜旋迴是重建古大陸的基礎。大陸的拼合界線就是古洋盆閉合遺留下的由蛇綠岩套或蛇綠混雜岩類所代表的洋殼碎片帶,沿此帶可出現呈帶狀分布的鈣鹼性系列的火山岩及花崗岩類的侵入體,也可有大陸邊緣帶前陸盆地沉積建造等。當然,重建古大陸是有一定難度的,因為前中生代的洋底特徵已經消失,古大陸已經支解破碎改造,古大陸邊緣及其形態已經消亡,碰撞帶岩石記錄已經被破壞消毀等。用威爾遜旋迴重建古大陸,在北美大陸較為成功,至少可追溯到早元古宙。

發展模式

威爾遜旋迴

威爾遜旋迴萌芽階段

在陸殼基礎上因拉張開裂形成大陸裂谷,但尚未形成海洋環境。如現代的東非裂谷。

初始階段

陸殼繼續開裂,開始出現狹窄的海灣,局部已經出現洋殼。如:紅海、亞丁灣.

成熟階段

由於大洋中脊向兩側不斷增生,海洋邊緣又未出現俯衝、消減現象,所以大洋迅速擴張。如大西洋.

衰退階段

大洋中脊雖然繼續擴張增生,但大洋邊緣一側或兩側出現強烈的俯衝、消減作用海洋總面積漸趨減小。如太平洋.

殘餘階段

隨著洋殼海域的縮小,終於導致兩側陸殼地塊相互逼近,其間僅存殘留小型洋殼盆地。如地中海.

消亡階段

海洋消失,大陸相碰,使大陸邊緣原有的沉積物強烈變形隆起成山。如喜馬拉雅山,阿爾卑斯山脈.

上述海洋開閉過程在地質歷史中反覆出現,即構造運動具周期性。

需要說明,地史中古板塊和古洋盆的情況更為複雜,上述威爾遜旋迴6個階段不一定全部依次發展,小型或微型板塊的分裂和拼合過程也有特殊性,在實際套用時需要根據具體情況具體分析。

階段特徵

| 階段 | 實例 | 主導作用 | 特徵形態 | 典型火山岩 | 典型沉積 | 變質作用 |

| I胚胎期 | 東非裂谷 | 抬升並擴張 | 裂谷 | 拉斑玄武岩溢流,鹼性玄武岩中心 | 少量沉積作用 | 可忽略 |

| II幼年期 | 紅海, 亞丁灣 | 擴張 | 陸間海 | 拉斑玄武岩溢流,鹼性玄武岩中心 | 陸架與海盆沉積,可能有蒸發岩 | 可忽略 |

| III成年期 | 大西洋 | 擴張 | 有活動中脊的洋盆 | 拉斑玄武岩溢流,鹼性玄武岩中心,但活動集中於大洋中心 | 有豐富的陸架沉積 | 少量 |

| IV衰退期 | 太平洋 | 收縮 | 有俯衝邊緣的洋盆 | 安山岩質火成岩、花崗閃長岩、片麻岩、深成岩 | 大量源於島弧沉積物 | 局部廣泛 |

| V終結期 | 地中海 | 收縮並抬升 | 殘留海盆 | 邊緣的火成岩及花崗閃長岩 | 大量源於島弧沉積物,但可能有蒸發岩 | 局部廣泛 |

| VI遺痕期 | 喜馬拉雅山 阿爾卑斯山 | 收縮並抬升 | 年輕山系 | 少量 | 紅層 | 廣泛 |

常見問題

1、沒有詳細闡述各階段的構造特徵,事實上非常複雜;

2、裂解的大陸不可能重新閉合,即使重新閉合了,也不可能再在原處裂開,從這個意義上說不具有旋迴性;

3、不能解釋地體構造;

4、水平走滑運動沒有很好地解釋;

5、陸碰撞沒有全面考慮。