簡介

姜振宇

姜振宇姜振宇,男,中國心理應激微反應測試研究第一人,領導國內首家套用心理應激微反應進行測謊的研究團隊。中國政法大學中國法律信息中心主任,中國政法大學微反應研究小組組長,中國政法大學“心理應激微反應”課程主講人,“微反應在新聞採訪中的信息挖掘研究”項目負責人,“微反應研究在心理健康監測和干預領域的套用”項目負責人。

某電視台測謊節目專家,得到中央電視台、北京衛視、北京青年頻道、台灣東森新聞台、新京報、法制晚報、台灣政治大學報等多家媒體採訪報導,並進行過現場測試驗證。

現為中國政法大學講師,主講書刊編輯與電腦製作、網路媒體設計與製作;是中國計算機學會會員,曾承擔大學英語實驗室等項目建設。2005年獲中國政法大學第三屆青年教師基本功大賽一等獎。

科研經歷

美劇啟發開課

美劇《Lie to me》風靡全球,主角卡爾·萊特曼博士是世界頂尖的測謊專家,能從一個人的面部表情、不自覺的肢體語言、說話的聲音和言辭中,讀出一個人的想法。他不僅能從某人聳肩、擺手或撅起下嘴唇中,知道某人在撒謊,而且知道其為什麼撒謊。

此劇的播出,使很多人知道了有“微表情”的存在。劇情中“微表情”的運用和萊特曼博士測謊能力“淋漓盡致”的表現,使《Lietome》的冬粉們對“微表情”測謊深信不疑。也有人認為,依據劇中類似“眼睛緊盯著對方的反應”來推斷一個人是否在撒謊,缺乏科學性,“微表情”為“偽科學”。

“對微表情極度信奉或者極度否定,都是不正確的。”姜振宇稱,早在《Lietome》熱播前,他和同事們就一直研究能夠用於司法套用的心理測試方法,並對國外“非語言信息”的研究內容保持關注。該劇播出後,姜振宇有了開課的想法。“讓學生能夠秉持科學的精神來學習和套用微反應,相信使用微反應分析人類心理,是有科學依據的。”姜振宇稱。

姜振宇

姜振宇2011年3月,姜振宇正式成立政法大學微反應研究小組,計畫明年9月,在大學開設中國第一門“微反應研究”選修課。

解說“微反應”教學

姜振宇說,所有教材自編,教材除參考國外已有的研究成果外,還融入了關於進化論、神經系統、心理學等方面的知識,並結合他們研究小組所做的大量實驗素材。實驗素材的一部分,便是人物測試。

測試時,要對被測試者錄像,還要設計測試方案,其中每道題之間除了邏輯關係之外,還要力爭引起被測試人產生不同的情緒,要擾亂被測試人正常的情緒變化曲線,從而找出破綻。根據中國人的倫理標準,性經歷是拆解被測試人防禦心態的有力切入點。因為在性經歷問題方面編造謊言,心理壓力較大。但這類問題,對有些國家或者特殊行業從業人群來講,壓力很小。

測試完還要分析每一段視頻。“被測試人的表情需要放慢反覆觀察。”姜振宇稱,一個“微表情”,在人臉上轉瞬即逝,常見的只有1/8到1/4秒。

“微反應”教學目的

在國外,微反應多用於協助司法機關查案、商業談判、心理諮詢等領域。在學校開設選修課,不僅是教授如何識別一個人是否在說謊,還要教授在與人交流中,“讀懂”對方的神態和肢體動作,進而揣摩人物心理,在正確的時間點,提出自己的觀點,“知道他什麼時候能聽進我的意見……讓學生增加人際溝通的能力。”姜振宇稱。

實例解說

實例1

微反應

微反應一個陌生男人,坐在中國政法大學法律信息中心主任姜振宇的辦公室里,兩台攝像機架在陌生男子兩側。

姜振宇則坐在陌生男子對面,並仔細觀察著他———“測謊”開始了。

“喝酒嗎?”姜振宇問。

“不喝。”陌生男子回答。

“為什麼不喝?”

“沒有為什麼,就是不想喝。”陌生男子舔了一下嘴唇,撓了撓臉,回答道。

舔嘴,撓臉。“這是典型的安慰反應,說明此刻他緊張不適,可能說謊了。”姜振宇指出。

實例2

問:大學作過弊嗎?是哪門課?任課老師是誰?

答:有,新聞理論課,任課老師是某某。

視頻回放:在回答前兩個問題時眼睛正視前方。最後一個問題,眼睛上、下、上地轉動,不敢看測試者

分析:回答“任課老師是誰”時,說謊了。眼睛很明顯,不太敢正視測試者。

實例3

問:目前談過幾次戀愛?

答:兩次。

視頻回放:下顎微微往前伸出

分析:說謊了。回答時,被測試者特意打斷問題,問了一句“包括大學期間嗎”。測試問題說得是“目前為止”。他在給自己捏造假信息,拖延時間,打亂正常交流。另外,被測試者下顎特意往前伸,不符合其說話的基線反應。下巴向前伸出是下巴向上抬起的變形動作,表示輕蔑,隨便扔出來一個數:你看著辦吧,信不信由你。

著作解析

《微反應:小動作背後隱藏著什麼?》

最強本能識謊術,讓謊言裝不成、藏不住微反應是每個人在遇到有效刺激的一剎那產生的瞬間反應,它從人類本能出發,不受思想的控制,無法掩飾,也不能偽裝。再能“裝”的人,遇到有效刺激之後的第一瞬間也會出現微反應,他的“裝”只能出現在微反應之後。因此,微反應是個人內心想法的忠實呈現,是了解一個人內心真實想法的最準確線索。

本書作者姜振宇經過5年研究,與8家司法科研機構合作,積累了10000條微反應測試數據,在國內最先開啟了應激微反應研究的先河。全面分析了最常見的8種微反應類型(凍結反應,安慰反應,逃離反應,仰視反應,愛恨反應,領地反應,戰鬥反應,勝敗反應),適用於戀愛交友、工作升職、團隊管理、業務談判、面試訪談等人際關係各個領域,能夠從根上助你認清謊言,撕破假面,還原真相,打造屬於你的防欺騙保護傘,進而看透他人,掌控局面。

相關知識

什麼是“微反應”?

微反應是每個人在遇到有效刺激的一剎那產生的瞬間反應,它從人類本能出發,不受思想的控制,無法掩飾,也不能偽裝。再能“裝”的人,遇到有效刺激之後的第一瞬間也會出現微反應,他的“裝”只能出現在微反應之後。因此,微反應是個人內心想法的忠實呈現,是了解一個人內心真實想法的最準確線索。

什麼是“微反應研究”?

“微反應研究”的全稱是“心理應激微反應研究”,是通過觀察、分析被測試人的表情、肢體動作、語言意義等,判斷被測試人的真實情緒,可用於測謊。

什麼是基線測試?

被測試人回答與核心測試內容無關的問題後,測試者將答案與已掌握的客觀信息進行對比,判斷、分析被測試人在說真話和假話時不同的習慣反應,作為基線反應。核心測試時,可以根據基線反應來判斷是否存在異常反應。專家說法

犯罪心理分析、心理測試技術專家、中國人民公安大學教授武伯欣介紹,“微表情”研究是心理學的分支學科,在大學裡開設這門課,有助於心理科學的普及,但教授者一定要把認知心理學、情緒心理學作為基礎教給學生。“研究微表情,可以作為溝通的技巧,但不要去以此判斷人與人之間是否真誠、忠誠,不要藉此去試圖揭露謊言。否則會搞得人人自危,傷害人際關係。”武伯欣稱,“微表情”研究和測謊一樣,不能作為法律意義上的證據。

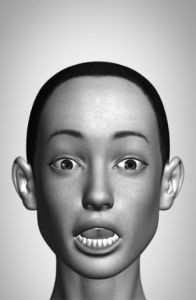

微表情解析

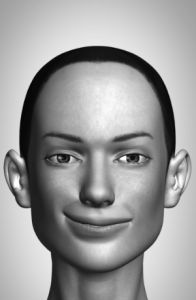

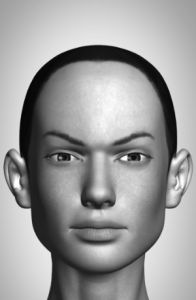

吃驚表情超過1秒有“做作”嫌疑 吃驚表情超過1秒有“做作”嫌疑 嘴角單側上揚表示輕視 嘴角單側上揚表示輕視 |  下眼瞼緊繃表示厭惡或憤怒 下眼瞼緊繃表示厭惡或憤怒 |

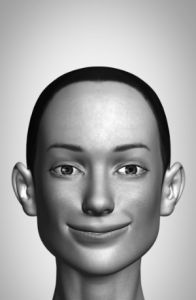

笑時只有嘴和臉頰變化,而沒有眼睛的閉合動作(沒有魚尾紋)屬假笑 笑時只有嘴和臉頰變化,而沒有眼睛的閉合動作(沒有魚尾紋)屬假笑 回答有壓力的問題後,舔嘴唇一般是說謊的表現(要注意基線反應) 回答有壓力的問題後,舔嘴唇一般是說謊的表現(要注意基線反應) |  一般情況下快速連續說兩聲謝謝是沒有誠意的表現 一般情況下快速連續說兩聲謝謝是沒有誠意的表現 |

![姜振宇[微反應專家] 姜振宇[微反應專家]](/img/c/09a/nBnauM3X1gTMyYjM2MDN2EDN3QTMwcTOzkDOzQTNwAzMwIzLzQzL2gzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLzE2LvoDc0RHa.jpg)