姚江學派

姚江學“陽明”,又稱“陽明學派”。簡稱“心學”。學派主旨為“心即理”“知行合一”“致良知”,心即理就是認為事物之理取決於吾心之理。“吾心”宇宙萬物的本源,心是宇宙之天淵。這是王守仁繼承陸象山之學而加以發展,為主觀唯心主義論。王守仁的“知行合一”,與朱熹學說的“論先後,知為先”這一說相頡頑。王守仁的“致良知”是他的哲學核心,認為“良知”是“人先天具有”,見父自然知孝,見兄自然知弟,見孺人入井,自然知惻隱。“致良知”即知之天理於事事物物,事事物物皆得其理,要求每人通過反求內心,消絕人慾修養方法,達到“萬物一體”的境界。王守仁的良知並非知識的標準,而是判斷善惡、道德的標準。即以“致良知”為認識和實行封建道德途徑達到道德修養的目的。王學以反傳統面目,衝擊著當時被封建統治者定於一尊的程朱理學,給僵化的思想界注入活力,對後來明清啟蒙思想的形成、發展產生了極大影響。王學後來分為七派,餘姚子弟徐愛、錢德洪、孫應奎、聞人詮等屬“浙中派”。

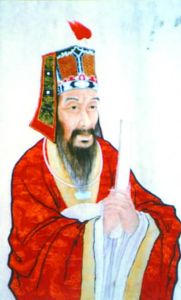

姚江學派創始人王陽明

姚江學派創始人王陽明浙東史學派

簡稱浙東學派,為區別南宋浙東學派,也稱清代浙東學派。學派理論奠基人和創始人是餘姚黃宗羲,其他主要人物萬斯大、萬斯同、全祖望、黃宗炎、黃宗含、黃百家、章學誠、邵晉涵均為浙籍人士。他們一般主治學先窮經而求證於史,並提出“六經皆史”等命題,倡導一種研究史料,而通經致用的風氣。

汝湖初等農業學堂

清光緒三十四年(1905)正月,餘姚士紳謝寶書等集資13040元,於泗門汝仇湖畔,購民房修校舍創設汝湖初等農業學堂,設蠶業科,招收學生44人。至民國元年(1912)改名為“餘姚縣立乙種農業學校”,當時已畢業2班。“汝湖初等學堂”辦學方針為注重科學,發展實業。先設蠶桑科,辟蠶房三間,重視教學實驗。教材多為自編,如《栽桑法》、《養蠶學講義》、《新中華農業大意》等,並出資派教師至日本大阪農校深造,以提高師資質量。我國早期革命家楊賢江、著名農業學家沈宗瀚為當時學校學生。1913年著名教育家蔡元培任民國南京臨時政府教育總長時,對該校極為重視,親撰《餘姚汝湖乙種農學校記》對謝寶書等提倡實業、集資創辦農校,大為讚譽。民國16年(1927)改為縣立第二國小。

餘姚中學

在餘姚鎮武勝門西舜水橋南堍。是餘姚市最負盛名的學府,是浙江省重點中學之一。前身是餘姚私立實獲初級中學,創建於1935年秋。以後由私立改為公辦,由初級中學發展為完全中學,兩度遷移校舍。十次更易校名,歷經風雨滄桑。至1995年已培養初高中學生25000多人,遍布全國各地,在社會主義建設崗位上各自施展才華,作出奉獻。其中不少學生經過繼續深造、鍛鍊,成為專家學者、軍事將才、外交使者、政府官員、企業明星、勞動模範、行家能手,成績卓著,造福社會。餘姚中學現有高中24個班級,1272名學生,115名教職員工。校園有地70畝(1995年),建築面積達19000餘平方米,有新建教學樓、實驗樓、圖書樓、行政樓、健身房以及師生宿舍、食堂等。運動場占地30畝,田徑、球類等設施完全。最近十年間,又新置教學設備有:電子計算機房全套計24台計算機,語音實驗室64座設備一套,電腦打字機一套,校長自動辦公系統一套等。

餘姚中學素以嚴於治校,重視教學著稱。現已形成“愛國、求實、進取”的良好校風。

姚江書院

明崇禎十二年(1639),餘姚人沈國模、管宗聖、史考鹹講學於半霖,因建義學,祀先賢王陽明,名姚江書院。清康熙八年(1669)韓孔當主院事,嚴立規約,弟子七十餘人。三十三年邵廷采繼之。四十一年遷南城聲角苑(今花園橋)。姚江書院重自由講學之風,弘揚王陽明“致良知”學說為“姚江學派”活動中心之一。書院組織嚴密,規章制度完備,月有會,會有講。強調“進德修業”,力求言行一致,反對“趨炎附勢、把持鄉曲”。院規六條:一,闡致知之蘊,為學須精切探求,闡明“致良知”深義,躬行實踐;二,“合證人之旨”,立誠為首,為學不能有半點虛假;三,“申鹿洞之教”,父子有親,君臣有義,夫婦有別,長幼有序,朋友有信;四,“加敏求之功”,應“博學之,審問之,慎思之,明辨之,篤行之”;五,“乘不拔之志”,要嚴於操守,持之有恆;六,“究當世之務”,要關心社會。