拼音

rèn shēn hé bìng lín bìng

疾病分類

婦產科

簡介

淋病是由淋病奈瑟菌(簡稱淋菌)引起的以泌尿生殖系統化膿性感染為主要表現的性傳播疾病。

病原學

淋菌為革蘭染色陰性雙球菌,腎形成雙排列,對腺上皮有親和力極易侵犯,常隱匿於女性泌尿生殖道引起感染。

流行病學

近年在我國的發病率居性傳播疾病首位。任何年齡均可發生,以20~30歲居多。淋菌對柱狀上皮和移行上皮有親合力,極易侵犯並隱匿在女性泌尿生殖道而引起感染。直接性接觸傳播

淋菌絕大多數通過性交經黏膜傳播,多為男性先感染淋菌再傳播給婦性,且淋病大多會發生在有多性伴侶、淫亂史等人群身上。間接傳播途徑

主要通過接觸染菌衣物、毛巾、床單、浴盆等物品及消毒不徹底的檢查器械等。生育傳播

當淋病患者自身疾病沒有完全治癒時,這個時候發生性生活、生育等都會將病菌傳染給對方以及腹中胎兒。臨床特點

部分淋病病人無明顯症狀。主要表現是泌尿生殖系統化膿性感染。女性最常見的發病部位是宮頸炎,其他尚有尿道炎、尿道旁腺炎及前庭大腺炎。可出現白帶增多,黃色,伴腰骶部酸痛,尿頻,尿急,尿痛等。潛伏期症狀

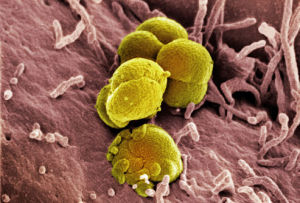

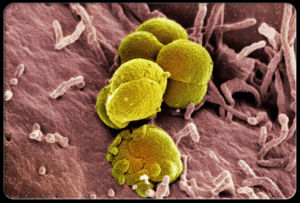

顯微鏡下的淋病奈瑟菌

顯微鏡下的淋病奈瑟菌發病機制

淋菌絕大多數為男性先感染淋菌再傳播給女性,以子宮頸管最常見,同時可以波及尿道、尿道旁腺、前庭大腺等處。淋菌表面有菌毛,吸附於精於進入子宮頸管,並在該處柱狀上皮細胞內引起炎症,使上皮細胞壞死脫落,白細胞增多,膿液形成。若病情繼續發晨,可引起子宮內膜炎、輸卵管炎或輸卵管積膿,直至發生腹膜炎。診斷檢查

1.取尿道口、宮頸管等處分泌物塗片行革蘭染色,在多核白細胞內見到多個革蘭陰性雙球菌,可作出初步診斷。

2.分泌物培養是目前篩查淋病的金標準方法,可見圓形、凸起的潮濕、光滑、半透明菌落,邊緣呈花瓣狀。取菌落做塗片,見典型雙球菌可確診。治療措施

治療原則為儘早徹底治療。遵循及時、足量、規則用藥原則。淋病孕婦主要選用抗生素治療。鑒於我國產青黴素酶淋菌已超過5%,故目前基本不將青黴素列作為首選藥物。通常苜選頭孢曲松鈉1g,每日一次肌內注射,並加用紅黴素0.5g,每日4次口服,連用7-10日為一療程。對β-內醯胺類抗生素過敏者,改用大觀黴素2g,每日一次肌內注射,並加用紅黴素,劑量、用法同上,7-10日為一療程。孕期禁用喹諾酮類藥物。性伴侶應同時進行治療。療效判斷及處理

一療程治療結束後,需複查淋菌是否存在,連續進行3次宮頸分泌物塗片或/和淋菌培養均為陰性始屬治癒。若治療結束後複查仍為淋菌感染,則按耐藥菌株感染原則處理,及時更換藥物。患淋病的孕婦及其性伴侶需檢查有無其他性傳播疾病如梅毒、沙眼衣原體及(或)人免疫缺陷病毒感染並進行治療。孕婦治療後均需做淋球菌培養以確定療效。在妊娠末期與分娩前應反覆檢查以及早發現再感染並治療。尤其孕婦合併下生殖道和直腸淋病者。預防措施

在淋病高發地區,孕婦應於產前常規篩查淋菌,最好在妊娠早、中、晚期各作一次宮頸分泌物塗片鏡檢淋菌,推薦進行淋菌培養,以便及早確診並得到徹底治療。淋病孕婦娩出的新生兒,應預防用藥,青黴素10萬u,每8小時一次靜脈滴注,紅黴素眼膏塗雙跟,每日至少2次。值得注意的是,新生兒可以發生播散性淋病,於生後不久出現淋菌關節炎、腦膜炎、敗血症等,治療不及時可致死亡。

特別提示

1、注意個人衛生,配偶應嚴格避免婚外性行為。

2、孕婦有淋菌感染,應早診斷、早治療。青黴素是首選的。3、防治新生兒淋菌感染,與母體隔離觀察,用硝酸銀或弱蛋白銀點眼。