流行病學

病人的血中含病毒。非洲猴和其他靈長類動物可能為貯存宿主。家畜蝙蝠也有可能。埃及伊蚊及非洲伊蚊為主要媒介,其他蚊種如坦尚尼亞的按蚊致乏庫蚊等亦可傳播本病。在實驗室中,也可由吸入污染材料的氣溶膠引起呼吸道感染。人群普遍易感。感染後可獲一定免疫但以9歲以下兒童發病最多。本病分布於非洲和亞洲的熱帶和亞熱帶,流行季節見於多蚊的7~11月鄉村多見,城市偶有爆發流行。

病因

奇孔古尼亞熱病毒屬披膜病毒科A組病毒,呈球形或稍具多角形,平均直徑42nm,內有核心,直徑20~30nm,為單股RNA病毒。只有一個血清型,其抗原性與O’nyony-nyony病毒、Mayaro病毒、Semliki forest病毒同為一個亞組在非洲和亞洲分離的毒株間有較小的抗原性差異。小白鼠、大白鼠、地鼠等易感。該病毒可在雞胚成纖維細胞,北京鴨腎及猴腎細胞,HeLa細胞中繁殖。病毒在宿主細胞內複製。發病機制

奇孔古尼亞病毒性疾病

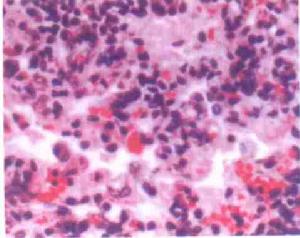

奇孔古尼亞病毒性疾病黃熱病的病理損害是由於病毒聚集於不同器官和組織並在其中繁殖所致,主要受損臟器為肝、腎、心,其他組織器官亦可有不同程度的退行性變。

肝臟病變主要在小葉中帶,肝細胞混濁腫脹,胞核變大,呈多發性微小空泡性脂肪改變,凝固性壞死及嗜酸透明變性炎症反應輕微或缺乏,無明顯組織增生。嚴重肝臟病變可導致深度黃疸、出血及低血糖等。腎臟病變輕重不一,自腎小管上皮濁腫至腎小管壞死,特殊染色可見腎小球基底膜增厚,球囊間隙與近端腎小管腔內有蛋白質物質遠端腎小管存在透明與色素管型腎功能減退和尿毒症系因血容量減少,腎小管壞死等所引起。心肌有廣泛退行性變和脂肪浸潤。重症病例可有灶性出血,病變常累及竇房結和希氏束,臨床可出現心率減慢、心律失常、心衰等症狀。腦部偶見水腫及小的出血灶。組織學變化以細胞變性、脂肪浸潤、壞死,而無明顯的炎症細胞浸潤為特點病灶呈散在性分布。

臨床表現

潛伏期3~12天,實驗室感染者為22~80h。

起病急驟,突起發冷、發熱,體溫迅速上升至38~40.5℃,伴有非常劇烈的四肢關節及脊椎疼痛,甚至完全喪失活動能力,但關節無紅腫炎症變化。並出現頭痛、噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉症狀發熱1~6天后,多數病人熱退,1~3天后再度發熱,37.2~38.3℃持續數天病後2~5天,半數以上病人有相對緩脈,眼結膜充血,80%以上病人面部、頸部及上胸部潮紅,並在面部、軀幹、四肢伸側及手掌(足底)見散在斑丘疹,也可見出血點、瘀斑或紫癜。同時可有鼻和齒齦出血,胃腸道出血等表現。表淺淋巴結腫大。嬰兒患病常病情嚴重,偶因循環衰竭而死亡。成人患病病情較輕,幾乎無死亡。自然病程3~10天。但恢復期較長,90%病人經數周至3年以上,關節疼痛及僵硬才完全緩解。只有少數病人關節持續疼痛及僵硬,可伴或不伴腫脹。

併發症:

嚴重患者可並發出血循環衰竭。

診斷

1.臨床診斷 在流行區和流行季節或實驗室接觸該病毒等情況下,出現突然發熱,雙峰熱,皮疹及劇烈的關節疼痛及出血傾向,可作出臨床診斷。

2.實驗室診斷 取發病3天內患者的血清稀釋1000倍接種小白鼠腦內或地鼠腎或非洲綠猴腎傳代細胞培養分離病毒。取雙份血清,作中和試驗和血凝抑制試驗效價上升支持診斷。還可用單克隆抗體HI法或IF法進行快速簡便特異的實驗診斷。

鑑別診斷:

需與登革熱、黃熱病、西尼羅熱及其他病毒性出血熱相鑑別,確診依賴於血清學檢測及病毒分離。

檢查

白細胞總數可輕度減少淋巴細胞相對增多,血小板可稍減少。少數病人類風濕因子陽性,血清轉氨酶升高及白蛋白降低。

治療

無特效治療,主要為對症、支持療法病人臥床休息,減少搬動。高熱予物理降溫或清熱解毒中草藥,補充各種維生素和維持水、電解質平衡關節疼痛僵硬套用抗炎藥和非激素類藥物無效,可試用氯喹(磷酸氯喹)、腎上腺皮質激素製劑。出血嚴重者可用止血藥。

預後預防

預後:

嬰兒患病常病情嚴重,偶因循環衰竭而死亡成人患病,病情較輕,幾乎無死亡。

預防:

防蚊滅蚊是本病的主要預防措施。對急性病人要管理好,防蚊隔離。對易感人群要掛蚊帳、塗防蚊油等防蚊措施。滅蚊包括殺滅成蚊和清除蚊蟲孳生地。

採用滅活疫苗注射有一定效果。