天體微波激射源

正文

又稱天體脈塞源,一種具有特殊的輻射特性的星際分子源。1963年,在用射電天文方法發現星際分子羥基以後不久,人們在搜尋和研究新的羥基分子源的過程中發現有一類靠近電離氫區的羥基源。它具有下列各種反常的輻射特性:輻射強度很高,偏振極強,譜線寬度比預期值窄得多,四條羥基的基態譜線之間的強度比遠遠偏離熱平衡條件下應有的比值,在幾個月甚至幾個星期的時間內輻射強度就會發生劇烈的變化。用解析度很高的射電干涉儀觀測表明,這種源的尺度往往很小。例如,有一個靠近IC1805的羥基源,測得的OH發射體的直徑小於太陽系。這些反常的特性說明,若用熱平衡條件下的自發發射來解釋這種射電輻射就會遇到各種難以解釋的矛盾。譬如,按熱輻射機制,這種源的溫度必須達到1012K以上。目前,一般認為這類源的微波輻射可能來自受激發射放大作用。受激發射機制要求,與輻射躍遷相聯繫的一對能級中,處於高能級上的分子數目多於低能級上的分子數目,即分子源不處於熱動平衡狀態。至於形成分子源中這種分子數反轉的原因尚不十分清楚。有人構想紅外線或碰撞的激發可能導致反轉。受激發射理論還認為源的表觀大小可能小於它的真實大小。但總的說來,天體微波激射源的理論研究至今只取得有限的成果。除羥基以外,目前至少還有全部的星際水分子源和一部分氧化矽源和甲醇源,被認為是天體微波激射源,雖然它們不一定具備上述一切特性。某些甲醛分子雲微波吸收譜線所具有的特性,使人認為它是由一種“反微波激射”效應造成的(見星際分子譜線)。天體微波激射源往往與緻密的電離氫區、紅外星、星周物質、超新星遺蹟有聯繫。七十年代在離銀河系較近的幾個河外星系的某些區域中,也觀測到激射型的分子源。天體微波激射源可能來自氣體星雲形成為原恆星的區域以及在恆星演化到晚期階段的長周期變星的星周包層中。對天體微波激射源的研究將有助於弄清恆星演化過程。

參考書目

A.H.Cook,Celestial Masers,Cambridge Univ.Press, Cambridge, 1977.

配圖

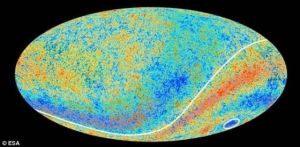

微波背景輻射圖暗示大撕裂或是宇宙終極命運

微波背景輻射圖暗示大撕裂或是宇宙終極命運  微波背景揭宇宙形狀:類似馬鞍 天體間漸行漸遠

微波背景揭宇宙形狀:類似馬鞍 天體間漸行漸遠