基本內容

來源

大風子:Semen Hydnocarpi Hainanensis

(英)Hainan Chaulmoogra Seed

大風子

大風子為大風子科植物海南大風子Hydnocarpus hainanensis (Merr.) Sleum. 的種子。

大風子

大風子植物形態 喬木。葉互生,葉片薄革質,長橢圓形,具

側脈7~8對,細脈網狀,兩面均凸出。花單性異株;總狀花序腋生;雄花密集,萼片4,花瓣4,腎狀卵形,邊緣具睫毛;雄蕊多數,花絲粗厚;雌花較雄花稍大,退化雄蕊多數,子房卵圓形,密生黃色茸毛,1室,有5側膜胎座,幾無花柱,柱頭3。漿果球形,密被褐色毛,1室,有5側膜胎座,幾無花柱,柱頭3。漿果球形,密被褐色柔毛。種子30~40,略呈三角形。花期4~9月,果期5~10月。

生於山地疏林的半蔭處及山地石灰岩林中。產于海南及廣西。

性狀性味

大風子 植物形態

大風子 植物形態性狀:種子略呈四面體,一面隆起,三面稍平坦;長1~2cm,寬0.5~1cm。表面灰黃

白色至灰棕色,有多數隆起的縱脈紋,種臍位於種子的一端。種皮硬而脆,易碎。種仁不規則長卵形,外被暗紫褐色薄膜,具微細皺紋;胚乳黑棕色,子葉心臟形稍尖,色較淺。

性味:性熱,味辛。該物種為中國植物圖譜資料庫收錄的有毒植物,其毒性為種子有毒。人食後常引起頭暈、頭痛、胸痛、噎感、周身不適、失眠、食欲不振、腹痛及全身發熱,對腎臟也有刺激性。

採制:夏季採取成熟果實,取出種子曬乾,去油。

化學成分:種仁含油,主要成分為大風子油酸(chaulmoogric acid)。

功能主治:祛風,攻毒,殺蟲。用於麻風、疥癬。

藥用資料

【別名】麻風子

大風子

大風子【來源】大風子科大風子屬植物大風子Hydnocarpus anthelminticus Pierre ex Laness.和海南大風子H. hainanensis (Merr.) Sleum.,以種子入藥。夏季采成熟果實,取其種子洗淨,曬乾。

【製法】 大風子霜:取淨大風子,去殼,碾碎,用吸油紙包裹,炕熱或蒸熱後,壓榨去油,再研粉即得,可供內服。

【性味歸經】辛,熱,有毒。

【功能主治】祛風,功毒,殺蟲。用於麻風;外用治疥、癬。

【用法用量】 0.5~1錢。大風子霜多入丸、散劑用;外用大風子適量,研爛搽,或燒存性麻油調搽。亦可榨取大風子油搽患處。

【備註】 1)本品有毒,內服、外用常致噁心,嘔吐,胸腹疼痛,嚴重者可出現溶血,腎炎,肝脂肪變性等病變。解救方法:洗胃,導瀉,服活性炭。胸腹疼痛,可用鎮痛劑,溶血可口服硫酸低鐵及注射卡古捷運,必要時輸血。

【摘錄】《全國中草藥彙編》

大風子

(《本草衍義補遺》)

【異名】大楓子(《品匯精要》)。

【來源】為大風子科植物大風子的成熟種子。

植物形態

常綠喬木。單葉互生;革質;葉柄長1.2~1.5厘米;葉片線狀披針形,長10~30厘米,寬3~7厘米,先端尖,基部鈍圓形,全緣,上面暗綠色,下面黃綠色,側脈8~10對。花雜性或單性,1至數朵簇生;花梗被短柔毛;雄花萼片5,卵形,基部稍聯合,兩面被長柔毛;花瓣5,卵形,紅色或粉紅色;退化雄蕊磷片狀,線形,著生於瓣上,內部邊緣被睫毛,近先端部被柔毛;雄蕊5,花葯外向,長圓形,花絲基部粗厚;退化子房圓柱狀,被長硬毛;雌花的花萼、花瓣均與雄花相同;退化雄蕊成一紡錘狀體;子房卵形或倒卵形,被長硬毛,1室,具5側膜胎座,胚珠多數,花柱粗短,被柔毛,柱頭5裂,反卷。漿果球形,直徑6~8厘米,果皮堅硬。種子30~40粒,略呈多角體,外種皮角質;胚乳豐富。花期1~3月。

分布越南、高棉、泰國、馬來西亞、印度尼西亞、印度及東南亞其他地區。我國分布雲南地區,台灣、廣西有栽培。

本植物種仁的脂肪油(大風子油)亦供藥用,另詳專條。

【採集】4~6月採摘成熱果實,除去果皮,取出種子,曬乾。

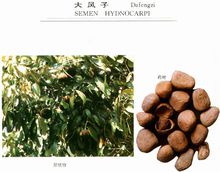

藥材

乾燥的成熟種子,呈不規則的卵圓形,或多面形,稍有鈍棱,長約1~2.5厘米,直徑約1~2厘米。外皮灰棕色或灰褐色,有細紋,較小的一端有明顯的溝紋。種皮厚而堅硬,厚約1.5~2毫米,內表面光滑,淺黃色或黃棕色,種仁與皮分離,種仁兩瓣,灰白色,有油性,外被一層紅棕色或暗紫色薄膜。氣微,味淡。以個大、種仁飽滿、色白、油性足者為佳。

主產于越南、泰國、馬來西亞等地。也產我國雲南、台灣、廣西等地區。

醫書記載

【炮製】大風子:揀淨雜質,篩去灰土,用時搗碎,或除去種皮,取淨仁。大風子霜:取大風子淨仁,碾如泥,或碾碎蒸透,用吸油紙多層包裹,壓榨,去盡油,研細過篩。

大風子

大風子【性味】辛,熱,有毒。

①《綱目》:"辛,熱,有毒。"

②《本草原始》:"味甘,熱。"

③《玉楸藥解》:"味苦,微熱。"

【歸經】入肝、脾、腎經。

①《玉楸藥解》:"入足厥陰肝經。"

②《本草求真》:"入肝、脾。"

⑧《本草再新》:"入肝、脾、腎三經。"

【功用主治】祛風燥濕,攻毒殺蟲。治麻風,疥癬,楊梅瘡。

①《綱目》:"主風癬疥癩,楊梅諸瘡,攻毒殺蟲。"

②《醫林纂要》:"行痰,殺蟲,劫毒。用霜,亦可劫頑痰,行積水。"

③《國藥的藥理學》:"治象皮病。"

【用法與用量】外用:搗敷或煅存性研末調敷。內服:煎湯,0.5~1錢;或入丸劑。

【宜忌】內服宜慎。陰虛血熱者忌服。

選方

①治大瘋眉目遍身穢爛者:大楓子肉1500克,防風、川芎各500克,蟬殼、羌活、細辛、首烏、獨活、苦參、當歸、牛膝、全蠍、黃芪、薄荷各100克,白芷、狗脊、牛黃、血竭各25克。為末,米糊丸,桐子大,每服十五丸,茶下,空心服,日進三次。(《解圍元藪》大風丸)

②治大風瘡裂:大風子燒存性,和麻油、輕粉研塗,仍以殼煎湯洗之。又治楊梅惡瘡。(《嶺南衛生方》)

③治一切瘡疥膿腫等瘡:大楓子肉;白礬(枯)各100克,真輕粉50克,為末。將柏油六兩和勻塗之。(《癘瘍機要》大楓子膏)

④治癬癢各瘡:大楓子肉15克,土硫黃10克,枯礬5克,明雄黃10克。共為末,燈油調搽,(《血證論》大楓丹)

⑤治風刺亦鼻:大風子仁、木鱉子仁、輕粉、硫黃為末,夜夜水調塗之。(《綱目》)

⑥治手背皴裂:大風子搗泥塗之。(《壽域神方》)

臨床套用

①治療麻風

雲南大風子

雲南大風子大楓子仁歷來是治療瘤型麻風的有效藥物,但由於辛、熱、有毒,故臨床上單獨用

大楓子仁以治療麻風者殊鮮。通常製成複方丸劑,如江蘇地區所用的麻風丸,浙江地區的掃風丸,廣東地區的脾經丸、癘風丸、防風通經丸等,均有一定療效。

②治療蕁麻疹

大楓子1兩,大蒜5錢,搗爛,加水100毫升,煮沸約5分鐘,塗搽患部。治療50例,多數外搽1次即見效。

③治療酒渣鼻

大楓子肉、胡桃肉、水銀、茶葉各等分。先將茶葉與水銀研合,大楓子肉與胡桃肉研碎,然後將4藥混合研細,用麻油拌成糊狀外用。每晨擦1次,治療6例皆愈。但對汞劑有過敏史者忌用。用藥量宜少,多則引起皮炎,如已形成皮炎則應停藥,用2%硼酸水冷濕敷,內服維生素B、C,注射鈣劑,皮炎愈後仍可繼續治療,但藥量應再減少。

不良反應及治療

人套用後亦有產生頭暈、頭痛、胸痛、噎感、周身不適、發熱、軟弱、失眠、食欲不振、腹痛及全身發熱感。還能刺激腎臟,產生蛋白尿及管型。《本草求原》:大楓子,須用紋銀煎三日夜,去其浮油,以殺其毒,否則燥痰而傷血。多服必致失明。《南方主要有毒植物》:大楓子及其油脂有毒。中毒症狀:噁心,嘔吐,胸腹痛,嚴重的可出現溶血、腎炎、肝脂肪變性等。解救方法:洗胃,導瀉,服活性炭。對症治療:胸腹痛可用鎮痛劑;如有溶血,可口服硫酸亞鐵及注射複方卡古捷運,必要時輸血。

真假鑑別

大風子又稱大楓子,為大風子科植物大風子的成熟種子,主產于越南、高棉、泰國、馬來西亞、印尼、印度及東南亞其他地區,我國雲南、廣西、台灣等地亦有產。海南、緬甸的大風子也做為正品習慣入藥。每年4~6月份採摘成熟的果實,除去果皮,取出種子,曬乾即可入藥。其性熱,味辛,有毒,具有祛風燥濕、攻毒殺蟲的功效,常用於治療麻風、疥癬、楊梅瘡等症。市場上有以豆科植物厚果崖豆藤的種子(習稱苦檀子)冒充大風子,使用時要注意鑑別。

真品大風子 外觀呈不規則的卵圓形或多面形,稍有鈍棱,長約1~2.5厘米,直徑1~2厘米,表面灰棕色或灰褐色,有細紋,較小的一端有明顯的溝紋;大風子剖開後,內表面光滑呈淺黃色或黃棕色,種仁與種皮分離,種仁兩瓣,灰白色,有油性,略呈蠟質,外被一層紅棕色或暗紫色薄膜;氣微,聞之無臭,口嘗味淡。

偽品苦檀子 外觀呈扁圓而略呈腎形,著生在莢果兩端的種子,一面圓形,另一面平截,長約4厘米,厚約3厘米,表面為紅棕色至黑褐色,有光澤,或帶有灰白色的薄膜;苦檀子剖開後,子葉有2片,肥厚呈角質樣,易縱裂。臍點位於凹陷處,周圍有不規則的突起,使子葉縱裂而不平;聞之亦氣微,但口嘗之味淡而後帶竄透性的麻舌感。

現代藥理研究證實,大風子油及所含脂肪酸鈉鹽有很強的抗菌作用,而偽品苦檀子既不與大風子為同科植物,又不具有上述功效,故不可代替大風子使用,套用時要明辨真偽,以免貽誤治療。