大都城

正文

中國元代都城,以規模巨大、建築宏偉而著名於世。大都城是唐代以來中國規模最大的一座新建城市,有統一的規劃和周密的建設計畫,反映了當時的科學技術成就,在中國城市建設史上占有重要地位。明清北京城就是在元大都的基礎上改建和擴建而成。建城過程 元世祖忽必烈即位之初,採取兩都制度。以開平(今內蒙正藍旗境內)為主要都城,名上都,以燕京(原金中都)為陪都,名中都。至元元年(1264),元世祖決定在原金中都東北郊以瓊華島金代大寧宮(後改稱萬寧宮)一帶為中心建設一座新城。組成修建機構,徵集工匠,命劉秉忠主持規劃,先後參與規劃和建設的還有阿拉伯人亦黑迭兒丁(又譯也黑迭兒)等。至元四年興建城垣,至元八年改國號為元,至元九年改稱中都為大都,作為主要都城,原上都改為陪都。至元二十一年新城內已建成宮府、衙署、市肆、稅收機構和大都路總管府等;次年頒布了舊城(原金中都)居民遷居新城的法令,展開城內民居街坊的建造活動。到至元二十九年,大都已成為繁華的大城市。

大都城

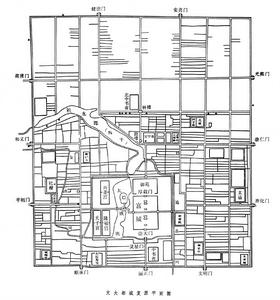

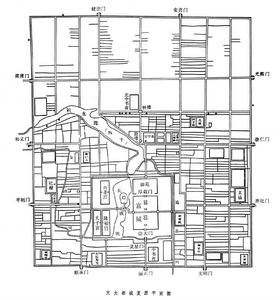

大都城大都城市布局嚴謹,井然有序;有明確的中軸線,以宮城(大內)為中心,南起麗正門,經皇城前廣場,過靈星門,進入皇城、宮城,直抵皇城以北位於都城幾何中心的中心閣。由此向北,軸線略為西移,通過鼓樓,直達鐘樓。這條軸線成為明清北京城的中軸線的基礎。

道路系統和街坊劃分 元大都的幹道系統基本上是方格網式,整齊方正。南北向道路貫穿全城,東西向幹道則受到居中的皇城和海子阻隔,因而形成若干丁字街。中軸線上的大街最寬為28米,其他幹道寬25米。皇城同各城門口和幹道之間聯繫方便。

全城被幹道劃分成方形的街坊,街坊再被平行的小巷劃分為住宅用地。坊內小巷稱胡同,多為東西向。胡同之間相隔約70米,胡同寬5~7米。胡同內院落式住宅並聯建造;每一住宅院落的宅基地,按至元二十二年的規定為8畝(1畝約為666.6米2)。這種東西向胡同的布局方式,適合於北方住宅對日照、通風和交通的需要。元初大都城全城劃分成50個坊。坊無坊牆、坊門,不同於唐代封閉式的里坊制。

水系和排水 元代水利專家郭守敬為大都城規劃了水系工程。主要是疏通東西向的運河(通惠河),另規劃一條新渠,把北部山區水源以及西山泉水引入城內,使大都城有充足的用水,並同通惠河接通。主要水系有兩條:一條由高梁河引水經海子、通惠河通往城東通州,使漕運可以直達大都城內;一條由金水河引水入太液池,再流往通惠河,保證了宮苑的用水。城市的排水,是在幹道兩側用石條砌築寬約1米的明渠,將廢水通過城牆下預先構築的涵洞排出城外。