概況

唐代大邑窯白釉鴨

唐代大邑窯白釉鴨大邑燒瓷已見的有碗、盤、爐等,瓷胎之白,幾乎與現代白瓷瓷胎無甚區別,瓷質細膩、堅緻,硬度強,比重輕;將瓷片彼此敲擊,其聲清脆悅耳;釉面純潔,不見雜質,釉色純白猶如堆脂,色澤溫潤光潔。

大邑窯的記載最早見於杜甫《又於韋處乞大邑瓷碗》詩,“大邑燒瓷輕且堅,扣如哀玉錦城傳,君家白碗勝霜雪,急送茅齋也可憐。” 據此大邑白瓷碗當具胎薄、質堅、音脆和釉白如雪等特徵,與唐代著名邢窯白瓷極為相似。但窯址至今尚未發現,四川地區唐代墓葬中也無此窯白瓷出土。杜甫詩里提到的大邑瓷器,聲清如玉,白似霜雪。曾有文章認為:“大邑並非產白瓷的地方,”杜甫的詩“被推斷系筆誤。”然而,無論是歷代記載,還是考古發掘的大量窯址及瓷器,都證明大邑曾經產瓷,而且胎色潔白,聲音清脆。

歷史考證

誤證

清乾隆版《大邑縣誌》卷二《人物·流寓·唐》中“杜甫”詞條記述:“大邑距崇慶州止一舍。少陵至州治東閣觀梅,時過大邑,晤邑令,訪瓷窯,有‘大邑出瓷輕且堅’句,詳見藝文。”文中“舍”為古代計算里程的單位,一舍即30里。“邑令”指縣令。杜甫《詠大邑瓷器》:“大邑燒(一作‘出’)瓷輕且堅,叩如哀(一作‘寒’)玉錦城傳。君家白碗勝霜雪,急送茅齋也可憐。”《詠大邑瓷器》一作《又於韋處乞大邑瓷碗》。大邑縣令韋班是杜甫友人。“哀玉”形容聲音淒清如玉。詩里說,大邑燒的瓷器重量輕、質地堅韌,敲擊聲響如玉,名傳錦城,比霜雪還潔白。由杜詩可見,杜甫向大邑縣令韋班乞瓷碗在先,訪大邑瓷窯在後。

《半島晨報》曾載文《“大邑白瓷”被推斷為杜甫筆誤》,認為“四川大邑並非產白瓷的地方,”其遺址沒有相關發現。“大邑燒瓷輕且堅”“君家白碗勝霜雪”,不能用來作為考證“大邑白瓷”的依據。這種說法是錯誤的。

文史證實

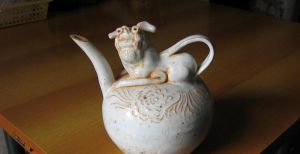

晚唐至五代大邑窯獅形白釉注壺

晚唐至五代大邑窯獅形白釉注壺20世紀五六十年代,文物考古專家楊嘯谷先生在《華西文物》創刊號上講到“大邑窯”:“最近在大邑東關場土中掘出窯王像,上刻有款曰‘大唐天寶三載六月四日唐安郡晉原縣德信里永昌窯敬造窯王像’,共二十七字。有原來的白釉掛在上面,始知大邑的瓷窯,唐時有名永昌窯者,在今東關場(今崇州王場鎮東關場)。又於懷遠鎮(今崇州懷遠鎮)土中掘出乳白色而帶印花的中盤殘片,於灌縣蒲村土中掘出粉白色的素陶殘片。”唐代大邑置縣之初名“晉原縣”,大邑縣城名“晉原鎮”因此而來。“大唐天寶三載”(744年)是“安史之亂”前一年,尚屬盛唐時期,大邑窯就有了用白釉裝飾的窯王像,這是很重要的歷史信息。窯王像是古代燒瓷從業者供奉的神像,可見大邑先民燒窯造瓷者信仰窯王由來已久。楊嘯谷描述:“白釉內加牛骨灰便呈乳白色,白胎骨掛上最白的土,便叫它是‘化妝土’。如果再加上白釉,愈顯得白到了不得。”

1996年版《大邑縣誌續編·增補》篇第五章《掌故》第679頁《杜甫與大邑瓷窯》記載:“1992年初月4日至11日,成都市考古隊與大邑文管所在晉原鎮東壕溝北段西嶺旅行社建築工地又發掘一座更為完整的隋唐窯址。窯門、火膛、窯室、煙囪基本保存完整。窯室內出土瓷器49件,瓷片若干。器形有碗、罐、壺、杯、碟盤盂等多種。釉色有青、米黃、白黃3種。胎骨有紅、灰、灰白、白等4種。晉原鎮西街地下水工程施工中,出土明代錄有‘大明嘉靖年制’款的五代瓷碗11件,八方形小白瓷碗8件,青花彩碗8件。考古專家從出土器物和窯爐的結構鑑定,此窯最早燒造於隋代,唐代繼續燒造。在發掘這座窯的同時,又在附近發掘了幾座窯址。初步判定,這裡是一處隋唐時代的窯群遺址。瓷窯遺址是大邑重要文物。”《大邑縣誌續編》第23篇《文物勝跡》第2節《出土文物》第466頁記載:(1992年)“6月,農業銀行縣支行公園壩工地等出土大量隋唐殘損陶瓷器。其中瓷碗90件、瓷耳杯7件、瓷高足杯4件、瓷雙耳罐2件、陶瓷系罐1件、陶擂缽2件、陶蓋4件,均已修復。晉原鎮西街地下水工程施工中,出土明代錄有‘大明嘉靖年制’款的五代瓷碗11件,八方形小白瓷碗8件,青花彩碗8件。縣城水洞子和西郊戴巷子出土隋唐窯址的工作面,窯室、火膛、窯壁、煙囪保存較為完整。”

考古發現

20世紀80年代以來,大邑縣城附近發掘的隋唐窯址比比皆是。大邑古瓷窯已在晉原鎮發現多處。1983年1月,大邑縣城大南街發現不少瓷器和瓷片,並拾到一個非常精緻的荷口碟。經專家考證為唐宋時期的瓷器遺蹟,和大批具有地方特色的民間瓷器及精美的白瓷殘片。這種白瓷殘片瓷胎細白堅硬,其薄如紙,釉色瑩潤,鏇削極工,酷似杜甫的描繪。

1992年,文管所在東壕溝北段,大邑縣運輸公司修建工地發現隋唐窯址兩處,當即配合市考古隊將其發掘。出土若干白瓷碗、白瓷盞、白瓷釉下綠瓷平口盂,以及青瓷碗,青瓷高足杯、青瓷注子等完整或殘損的瓷器、瓷片。窯址的工作面、火膛、窯室、煙道均基本完好。窯壁燒結較厚,呈青灰色,說明這兩座窯址使用時間較長。不久,又在縣城西門外糧食局麵粉廠發現隋唐窯址一處。除出土若干青瓷白瓷的完整瓷器外,還出土十多件柱形支燒窯具。發掘的這三座窯址,雖然沒有杜甫筆下那樣精美的白瓷,但足以說明,隋唐時期大邑確實燒制過瓷器。而且大邑縣城附近,當時就是一座大窯場。

另有資料記載:縣城內惠山賓館附近,也曾發現一處窯址,由當時的文管所長鬍亮主持搶救性發掘,挖出了很多高質量的白瓷片,當時考古人員還整體搬回去一個小窯。2003年因縣文管所與安仁劉氏莊園合併,縣文管所遷安仁時窯包無處存放被遺棄了。此後在大邑縣靜惠山公園背後原五一染織廠對面山溝內魚塘旁,曾經發現一處窯址,經文物部門發掘出很多白瓷片和一隻基本完整的白釉高足杯。

大邑唐代瓷窯遺址已經發現了近20處,因而杜甫《又於韋處乞大邑瓷碗》一詩既非杜撰,也不是筆誤。