公園簡介

大觀公園

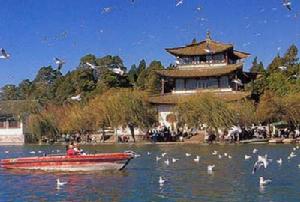

大觀公園地處昆明城西南的大觀公園,是一個以歷史人文景觀為主的旅遊景點。整個公園由近華浦景區、西園景區和南園景區組成。近華浦景區匯集了昆明地區明清時期的園林建築,濃縮了昆明古代、近代園林歷史文化的發展脈絡,是一部栩栩如生的昆明300多年的園林發展史。南園景區體現中西合璧的近代園林文化,景區內春風楊柳、層波疊影、南堤春曉、暗香浮動。西園景區利用現代造園手法營造洋洋大觀的滇池景觀和現代休閒娛樂公園。

園內的大觀樓有300多年的歷史,是公園內最重要的景觀。清乾隆年間,布衣寒士孫髯翁撰寫的180字長聯,氣勢宏大,意境深遠,幾百年來膾炙人口,被譽為“天下第一長聯”,毛澤東給予了“從古未有,別創一格”的高度評價。大觀樓也因“絕世長聯”而躋身“中國名樓”。

為了實現旅遊的可持續發展,近幾年,公園以大觀長聯為依託,堅持“文化建園”的思路,不斷恢復和發掘歷史人文景觀,使公園的人文景觀具體化、大眾化。同樣公園利用自身資源,開展各種文化活動,以海鷗節、球根花卉展、風箏節、荷花展、菊花展貫穿四季,並將文化活動與旅遊市場結合起來,不僅增強了公園的文化建設,同時讓遊客親身體會到公園濃厚的文化氛圍。

景區介紹

大觀樓公園

大觀樓公園因樓得名的大觀樓公園,在昆明城西,滇池之濱。“萬里雲山一水樓”的大觀樓公園,碧水漣漪、長堤垂柳、夏荷秋桂、景內有景,是一個風光秀麗的湖泊公園。在這個“撥浪千層”的“煙波世界”中,更因為有“古今第一長聯”而聞名中外,成了人們喜愛的遊樂之地。

中國四大名樓之一的大觀樓是明朝初年(公元1368年)根據山水布局興建的,1923年正式闢為公園。大觀樓公園的美,美在自然山水,是自然山水園。它把大自然中的水山雲樹、煙波舟帆,傾注於園林里,使之相互滲透,血肉相連。它從西山、滇池、大觀河、四圍香稻、萬頃晴沙整體出發,大處著手,倚江臨海,先建一樓。登樓放眼四周中,滇池、西山睡美人、田園風光一覽無餘,“果然一大觀”,固稱大觀樓。然後考慮局部,穿插細部,逐年建成了大觀樓公園。在進入公園的主道兩旁,開闢了兩塘荷花池。假石山——彩山岩立大觀樓左側,攬勝閣跟大觀樓東西呼應,觀稼堂、涌月堂、南北對峙,迴廊連貫催耕館、牧夢亭;樓外樓右攏三潭印月,左挹草海,前面是滇池,後面是楊柳飄絮、曲堤柳煙的長堤同東園相連,與大觀樓隔湖相望,遙相呼應;另有八角小亭、四角水榭、長橋為點景;整個建築圍繞大觀樓展開,布局合諧,格調明快。

建在水邊的主景大觀樓是一座楠木結構的三層樓閣,金漆彩繪,飛檐翹角,典雅莊重地矗立在公園中央。樓門南北對開,南門(正門)台階臨水。南門兩側掛有清代寒土孫髯翁作的長聯,共180字,上聯寫景,下聯憶史。上聯一個“喜”的“聯眼”字,把滇池四周絢麗的景物和優美的傳說有機地溶為一體,抒發了作者對錦繡山河的熱愛。下聯“嘆”這個“聯想”關鍵字,凝聚著作者雄視千古,蔑視權貴的叛逆思想和孤高的情志,把封建統治者的文治武功歸結為一空,令人叫絕,被文人學士和人民民眾推崇為“古今第一長聯”。長聯愈使大觀樓名揚全國。

大觀樓公園是一個利用天然水濱加以人工改造而成的自然山水園林,布局靈活,順其自然,變化有致。採用不規則的平面,利用四周自然環境創造了開闊的空間,用曲堤、長堤、拱橋、曲廊、牌坊、亭閣、假山、游路、東園將水面分隔成若斷若續的幾部分,使湖面顯得深遠而有層次。一個空間接著一個空間,又隔又連,圍而不隔,隔而不斷,虛虛實實,有開有合,使園景多姿多彩。同時還採用了借景的處理方法,通過登樓眺望的遠借、仰借、鄰借,看到了更大的景觀——滇池的四周風光。

園林發展史

大觀樓公園

大觀樓公園又稱近華浦,在昆明城西南,瀕臨滇池草海北濱。清同治五年(1866年)馬如龍《重建大觀樓記》載:“昆垣多山而少水,故滇池稱巨浸焉,池之湄有浦,曰近華,因其近太華而名。”

近華浦開拓於何時,明末清初顧祖禹《讀史方輿紀要·雲南紀要》載:“西湖,在府城西,即滇池上游也,亦名積波池,俗曰草海子,又曰青草湖。周五里,蒲藻常青,為游賞之勝。”萬揆一先生在《昆明古城拾遺》一書中說:在雲南古地名中,雲南府城(昆明)也有個西湖,明萬曆《雲南通志》記載:“西湖在(雲南)府治西,周四里,即滇池上流,蒲藻長青,人多泛舟,俗呼為草海子。中有黔國蓮池,匾曰水雲鄉。”證實了濱臨近華浦的草海在明代又稱西湖,明代世襲黔國公沐氏曾在此建水雲鄉蓮池。

何時開挖大觀河,清光緒二十年(1894年)舒藻《創建重建大觀樓碑記》載:“國朝,以吳三桂為平西王鎮滇,乃由近華浦東向會城,開挖一河,計長十里有奇,曰運糧河,復於會城小西門外里許,開一塘,曰篆塘。塘之前建蓋倉廒,糧船由滇海進運河,直抵篆塘,糧米入倉甚為便捷也。由是迤西州縣沿海一帶,官商客旅楫楫而來,帆帆而去,薈萃於篆塘,稱巨津焉。”其實,清初吳三桂疏浚運糧河之前,這條河可以通船卻是事實,明崇禎年間徐霞客《游太華寺山記》載:“出省城,西南二里下舟,兩岸平疇夾水。十里田盡,萑葦滿澤,舟行深綠間,不復知為滇池巨流,是為草海。”

關於楚僧乾印和尚創建觀音寺的時間,也有兩種說法:一是清光緒二十年(1894年)舒藻《碑記》稱:“前明有楚僧卓錫於此,結茅講經……”說的是明代。一是清雍正《雲南通志》載:“觀音寺在城西近華浦,清康熙二十一年(1682年)楚僧乾印始創庵一區,講妙法蓮華經,聽者常千人……”這裡明確說是“清康熙二十一年(1682年)”。清道光戴絅孫《昆明縣誌》載:“近華浦為觀音寺,先是康熙二十一年楚僧乾印始建茅庵一椽……”。清同治五年(1866年)馬如龍的《重建大觀樓記》載:“其地在清康熙時,為楚僧乾印結茅講經處,未嘗有樓也”。以上資料都一致說乾印結茅講經是清康熙二十一年(1682年)。

近華浦內的大觀樓始建於哪年?一說為清康熙三十五年(1696年),一說清康熙二十九年(1690年)。余嘉華先生主編的《雲南風物誌》載:“康熙二十九年(1690年),巡撫王繼文巡察四境,路過此地,看中這裡的湖光山色,命人鳩工備材,修建亭台樓閣……因取名大觀樓。”經考證,大觀樓始建於清康熙二十九年(1690年)是確切的。

大觀樓、涌月亭、澄碧堂建成以後,“周圍添築外堤,夾種桃柳,點綴湖山風景”,“從此高人韻士,選勝登臨者無虛日,遂成省城第一名勝”,達官顯貴臨湖宴飲,騷人墨客登樓歌賦。清乾隆二十五年進士、臨安知府王文治在《秋日泛舟近華浦》詩中寫道:“憶偕詩太守,高宴集朋輩。絲竹貫珠璣,篇章出瑰怪。”吟詠近華浦的詩詞,有的描繪山光水色,有的粉飾“太平盛世”,有的歌功頌德,不外吟風弄月,離愁別恨。布衣寒士孫髯翁,一掃俗唱,揮就驚世駭俗的180字長聯。上聯寫登大觀樓騁懷,所見到“五百里滇池”的四圍風光,下聯抒發對雲南“數千年往事”的無限感慨,情景交融,對仗工整,氣魄宏大。清道光年間“五華五子”中之戴絅孫評價長聯“渾灝流轉,化去堆垛之跡,實為僅見”。長聯問世以來,被譽為“海內外第一聯”,“海內長聯第一佳者”。長聯由昆明名士陸樹堂行書書寫刊刻。現存陸書拓本摹刻聯。清嘉慶年間,迤西道宋湘撰聯:“千秋懷抱三杯酒;萬里雲山一水樓。”十四字聯高度概括了髯翁的長聯。孫髯翁長聯問世,大觀樓躋身“中國名樓”。

清道光八年(1828年),雲南按察使翟覲光重修大觀樓,將原來的二層增建為三層,觀音寺僧淨樂重修觀音寺時,又於寺後建華嚴閣五間三層,高於大觀樓丈餘。淨樂善詩聯,華嚴閣落成時撰刻一副長聯,世稱“淨樂長聯”:

疊閣凌虛,彩雲南現,皇圖列千峰拱首,萬派朝宗,金碧聯輝,山河壯麗。視晴嵐掩翠,曉霧含煙,升曙色于丹崖,蒼松鶴唳。掛斜陽於清嶂,石廠猿啼。暫息煩襟,凝神雅曠,豁爾謳歌叶韻,風月宜人,性靜幽閒,互相唱和,得意時指點此間真面目。

層樓映水,佛日西懸,帝德容六詔皈心,百蠻順化,昆華聚秀,宇宙清夷。聽梵唄高吟,法音朗誦,笑拈花於鷲嶺,理契衣傳。儕立雪於少林,道微缽受。久修淨行,釋念圓融,歷然主伴交泰,凡聖泯跡,心源妙湛,回脫根塵,忘機處發揮這段大光明。

淨樂長聯上下聯各92字,全聯184字,文采境界雖不及孫髯翁長聯,但也指點湖山,寫景清逸,修行忘機,悟世超塵,頗有為讀孫髯翁長聯者“指點迷津”之禪意。

清鹹豐五年(1855年),鹹豐帝奕詝為大觀樓題賜:“拔浪千層”匾。馬如龍有“跋”敘述賜匾經過:“鹹豐丁卯(1855年),兵部侍郎何彤雲侍南齋日,蒙文宗顯皇帝垂詢滇池湖勢,彤歷陳大觀情形,仰荷御書‘拔浪千層’匾額,頒立斯樓,猗歟休哉。”

清鹹豐六年(1856年)前,近華浦中大觀樓與華嚴閣巍然南北對峙,澄碧堂、涌月亭亭台廊榭掩映綠柳碧波,觀音寺殿宇禪房鱗次櫛比,風鬟霧鬢,香菸氤氳,高人韻士登臨無虛日,僧侶遊人往來不間斷。近華浦乃昆明山光水色絕佳之勝境。

清鹹豐六年(1856年)雲南回民起義反清,大觀樓、華嚴閣等皆毀於戰火。同治三年甲子(1864年)仲冬,雲南署提督馬如龍操兵演練,“舟過近華浦,見島嶼蔓草荒煙,一片淒涼,垂詢海濱父老,答以大觀樓被毀原委。公太息弗已,不惜出捐重資構材飭工重建。經始於同治三年(1864年)仲冬,落成於同治五年(1866年)季春,僅及年余,瓦礫之場依然金碧之區,仍復省城第一名勝,此馬公之重建大觀樓也。”(舒藻《碑記》)馬如龍重建大觀樓後,在近華浦門樓撰有楹聯:“曾經滄海難為水;欲上高樓且泊舟”。

清光緒二年(1876年)近華浦“大水,兩廊皆圮,樓亦傾斜,光緒九年(1883年),總督岑毓英重修。”(《光緒志》),重修大觀樓時,“士民同住持僧性田續修東西廂房十六間”。(見《新纂雲南通志》),光緒十四年(1888年)岑毓英請趙藩楷體重書孫髯翁的長聯,刊刻懸掛。

民國三年(1914年)雲南省“民政長李公鴻祥創建馬路,增修亭榭。”(見趙鶴清《彩雲崖觀音大士石廠記》)可見,篆塘沿大觀河至近華浦的馬路,系1914年修築。

民國八年(1919年)唐繼堯修葺大觀樓及公園券拱牌坊式大門,將孫鑄(字鐵舟)同治年間榜書“大觀樓”三字的石刻板,嵌於園門,並為孫鑄所書題寫了跋識,敘述了馬如龍請孫鑄楷書樓匾之經過。(見《會澤唐繼堯識》)

大觀樓公園

大觀樓公園民國十九年(1930年),雲南省主席龍雲囑時任昆明市長庾恩錫修葺近華浦,庾恩錫聘請造園大師趙鶴清協助。“仿西湖之白堤、蘇堤,則三橋鼎峙”,修築長堤,環浦可通人行。“增一榭,如秋月平湖”,大觀樓前“峙三塔如三潭印月”。(見庾恩錫《鼎建大觀公園碑記》)

同年,龍雲“囑鶴清壘石為山,名曰彩雲崖,因彩雲見於白崖為雲南得名之始,故以顏之,爰於崖頂建石廠(音“罕”,石窟),祀奉觀音大士”。(見趙鶴請《彩雲崖觀音大士石廠記》)庾恩錫1930年主持修建大觀公園,以“西湖十景”為藍本,近華浦形成現在所見的主要景觀。

民國二十五年(1936年)8月,雲南省政府在義大利為唐繼堯鑄戎裝騎洋馬銅像,海運至越南海防,由海防經滇越鐵路運抵昆明,1937年4月,吊裝安置在近華浦廣場中央,1959年拆除銅像。

民國年間,近華浦東面、南面臨草海湖濱,建有一批中西合璧式私家花園別墅,大的別墅有民國十六年(1927年)庾恩錫興建的“庾莊”及魯道源興建的“魯園”。還有李園、丁園、柏園、邱園、陳園等。這批私家別墅花園,1950年軍事接管後人民政府均劃入大觀公園,形成大觀公園近華浦東南面的“東園”、“南園”景區。

1961年郭沫若登大觀樓,即興題詩一首:

果然一大觀,山水喚憑欄。

睡佛雲中逸,滇池海樣寬。

長聯猶在壁,巨筆信如椽。

我亦披襟久,雄心溢兩間。

1998年,為迎接99世界園藝博覽會,省市政府投資2500萬元,徵用近華浦西面197.4畝土地,開闢大觀西園。魚池柳堤,溪流石橋,蘆葦芙蓉,芳草萋萋。至此,大觀公園總面積47.8公頃,其中陸地23.1公頃,水面24.7公頃。大觀公園以長聯歷史文化為主題的遊覽區,分為近華浦文物古蹟景區、南園中西合璧園林景區和西園現代園林景區三大部分,是滇池草海北濱的大型風景名勝區。

六十年代陳毅副總經理讀大觀樓長聯後賦詩讚道:“滇池眼中五百里,聯想人類五千年。腐朽制度終崩潰,新興階級勢如磐。詩人窮死非不幸,迄今長聯是預言。”可見新中國的領導人對這副長聯的評價是很高的,也是很正確的。

景點特色

大觀樓公園

大觀樓公園大觀公園根據其地勢,約可分成三片:近華浦、大觀樓片,樓外樓、魯園片,庾園、花圃及柏園片。

從大觀樓東側彩雲崖前過長堤,沿堤南下,見造型如“船”的樓外樓,船周有臨水曲廊,船身主建築為二層歇山式古典建築,仿佛一支巨型畫舫,正待駛往滇池。登上船樓,風帆遠樹,水網道,俱入眼底。側看大觀樓前,人影、花影、樓影俱映水中。船樓底層設茶座,小坐品茗後,可乘小船西去,櫓聲咿呀,飄蕩約三四百米,達魯園。園內亭台小巧別致。亭台周圍池中遍種荷花,岸上花園廣植玫瑰,環堤多夾竹桃和垂柳,頗有江南園林風味。若從樓外樓沿堤東行,穿過曲折的林蔭道,達東園。這裡小橋流水,花樹相間,紅亭石凳,別有情致。

每逢佳節,這裡常舉行遊園聯歡,載歌載舞,人山人海。有時還舉辦傳統燈會,每晚遊客不下數萬。中秋之夜,春城人民愛在這裡賞月,樓上亭邊,滿綴彩燈,風清月白,滇池浮光耀金,廊外池水盈盈,樹梢輕風徐來,花香飄逸,相人心醉。譽滿天下的大觀樓長聯昆明大觀樓,能享有一定聲譽,實與樓前所懸的180字長聯分不開。這副長聯,思想內容深刻,藝術形式完美,是我國豐富的對聯寶庫中一粒光彩奪目的明珠。對聯全文是: 五百里滇池,奔來眼底。披襟岸幘,喜茫茫空闊無邊!看:東驤神駿,西翥靈儀, 北走蜿蜒,南翔縞素。高人韻士,何妨選勝登臨,趁蟹嶼螺洲,梳裹就風鬟霧鬢;更苹 天葦地,點綴些翠羽丹霞。莫孤負:四圍香稻,萬頃晴沙,九夏芙蓉,三春楊柳。 數千年往事,注到心頭。把酒凌虛,嘆滾滾英雄誰在?想:漢習樓船,唐標鐵柱, 宋揮玉斧,元跨革囊。偉烈豐功,費盡移山心力,盡珠簾畫棟,卷不及暮雨朝雲;便斷 碣殘碑,都付與蒼煙落照。只贏得:幾杵疏鍾,半江漁火,兩行秋雁,一枕清霜。 作者孫髯(?─1774年),字髯翁,號頤庵,是康乾之際昆明的一個寒士。幼年目睹科舉考試的黑暗,憤然不再參與考試。他沒有任一官半職,卻關心國計民生,尋求根除昆明水患的良方。他雖是個詩賦名家,卻不局限在藝術天地,還時時關心百姓的疾苦,為他們呼籲減租免稅。他生活清苦,晚年不得不靠賣卜生活,有時還得斷炊,但他堅毅樂觀,傲然不屈,喜種梅花,自號“萬樹梅花一布衣”。 長聯問世後,得到各方面人士的讚許。清人吳仰賢,高度評價了孫髯長聯:“鐵板銅琶鏜韃聲,髯翁才氣劇縱橫。樓頭一百八十字,黃鶴題留萬古名。”道光年間的楹聯學家梁章鉅說:“勝地壯觀,必有長聯始稱,然不過二三十字而止,惟雲南省城附郭大觀樓楹聯一貼,多至一百七十餘言,傳頌海內。”既指出孫髯開創性的功績,又道出了長聯在全國的廣泛影響。直到今天,還有不少人套用長聯這一藝術形式,寫出一些較好的作品。為適應廣大讀者的要求,長聯原件,通過多種書刊影印出版;介紹長聯的電視,向全國播放;關於長聯的評介文章亦多見於報刊;長聯的英譯本亦已出現;長聯的書法、篆刻、工藝品為數也不少。

交通線路

乘4、22、54、52、100路公車可到;市區內乘計程車,大約15元左右可到。